體育需求現狀與促進我國體育產業持續健康發展的策略

張曉萍

(華南農業大學,廣東 廣州 510642)

1 個體的體育需求:起源與發展

身體運動,在原始狩獵活動中,與個體生存息息相關。為了從大自然中獲得食物或者避開兇猛野獸的襲擊,個體會盡可能地使身體各部分相互協調,并使身體與智能相協調,因此,人類的早期生存環境,賦予了人類身體協調發展的本能。在這種與大自然的互動中,人們還相互配合和交流,于是,身體運動也具有了社會交往的功能。狩獲獵物多的,或者在狩獵中發揮作用大的人,能夠獲得榮譽,受到敬仰,因此,身體運動還具有實現個體價值的功能。人們還設計出一些競技游戲,作為平時生活的調劑,這衍生出身體運動的娛樂和觀賞功能。追根溯源,今天人們的體育需求,根植于身體運動的以上四種原始功能之中。

隨著人類社會的發展,人們逐漸脫離了最初的狩獵環境,不過,身體協調發展的本能需求,卻隨著社會分工和腦體分工的發展而變得更加強烈。進入農業社會后,田間勞作需要對身體的局部進行集中使用,勞累感促使人們在閑下來時,進行一些和身體有關的游戲,如賽跑、跳高、游泳、摔跤等,以調節身心,使身體回復到平衡狀態。古代戰爭也促使人們在農閑時進行一定的身體訓練和競技比賽,作為未來在戰場上奮勇殺敵的體能和技能儲備。手工業的出現要求人們長時間運用特定的身體器官并在精神上十分專注,一旦停頓下來,有目的地進行身體鍛煉,使身體恢復平衡就變得更加重要。進入近代社會,勞動分工和機器大工業迫使工人在長時間內反復從事身體的同一運動,這不但使身體的局部被過度使用,而且人的精神過度緊張,資本家由于長期忽視對工人身體恢復的必要安排,被視作對工人進行了殘酷地剝削。體力勞動和腦力勞動的分離,也要求腦力勞動者進行適當的鍛煉,使身體恢復平衡。“生命在于運動”——法國思想家伏爾泰用這句名言高度概括了身體運動對于個體存在的意義。在現實生活當中,人們也往往覺得鍛煉過后,不僅身體結實,而且精神愉快。總之,鍛煉身體在現代社會已成為人們的一種自覺需要,相關知識的發展和普及,使體育科學得以發展。人們對各種體育產品和服務的需求,首先是源于對身體協調發展的本能需求。

伴隨著體育的社會交往功能的發展,人們對相應的體育產品和服務的需求也得到了發展。體育場館既是鍛煉身體的場所,也是人們進行社會交往的地方。從古羅馬的圓形競技場到現代的各種大型體育場館,人們在這里觀賞比賽,進行交流。大型的體育盛會更是各種不同文化背景的人們溝通交流的盛會。體育的社會交往功能帶動了各種場館的投資熱情,也擴大了人們的體育消費需求。

體育在現代分化為一種職業后,體育運動作為一種能體現自身價值的運動,吸引了不少人積極投身其中。各種頂級的體育賽事、職業化的籃球、足球、網球等比賽給予優勝者以豐厚的回報,激勵一些人終身以體育為業,也帶動了體育需求向專業化方向不斷發展。

另外,電視、網絡等現代通信技術的發展,使觀賞活動可以不用親臨現場,這大大降低了觀賞成本。現代微博、微信等不斷創新的傳播技術,使得有關體育的各種消息很方便地成為大眾消費的對象,能夠及時被關注者獲得并通過各種媒介加以討論,體育的觀賞和娛樂功能大大拓展了體育需求的含義和內容。

總之,人類可以溯源至遠古社會的各種本能需求構成了現實經濟生活中對各種體育產品和服務需求的微觀基礎。各種體育需求隨著時代的發展而不斷涌現出新的形式,構成了整個社會總需求的組成部分。

2 經濟發展視角下的體育需求

按照凱恩斯的經典需求理論,社會總需求可以分為投資需求(I)、消費需求(C),在開放經濟中,還包括出口需求(Ex)。這三種需求,被俗稱為拉動經濟增長的“三駕馬車”。就體育而論,體育需求也可以分為體育投資需求、體育消費需求和體育產品出口需求這三個方面。

體育消費需求不僅受個體本能需求的影響,而且受個體及家庭收入多少、閑暇時間多少的影響。一般來說,體育支出在消費支出中的比例比較穩定,隨著個人可支配收入的增加而增長,并受其他因素影響。當有重大體育賽事時,居民參與熱情高漲,體育消費支出也會相應增加。目前在我國居民消費支出中的比重比較小。劉衛(2005)等人考察了1996-2002年我國7 個城市的家庭體育消費數據,推算出我國城市人均體育消費支出在居民消費支出中的比重在3%以下,比例最高的上海也僅為3.29%。按照北京華經縱橫咨詢有限公司的 《2010年中國體育用品市場消費規模及需求特點定量研究報告》 的相關信息,2009年我國城鎮人均體育消費支出為887 元,占同年城鎮人均消費支出的百分比為5.9%。根據有限的數據進行粗略的推算,體育消費占總消費的百分比,每年大致以11%的速度遞增。表明隨著我國經濟發展,體育需求在消費中的比重呈現增長趨勢,不過5.9%這個比重相對于西方發達國家而言,仍然偏低。據美國2008年美國戶外運動聯合會年度報告統計,美國個人消費支出中,僅戶外運動,就占有8%的比例。而美國人的消費觀一般認為體育消費應占消費支出的20%以上。因此,我國居民的體育消費,還有很大的增長空間,不過要喚醒居民的體育消費意識,也需要做出長期的努力。就體育消費總量而言,在2008年中國體育用品行業市場規模已達到910 億美元,2009年為1110 億元,2012年則達到1936 億元。體育消費對經濟增長的促進作用在逐漸增強。

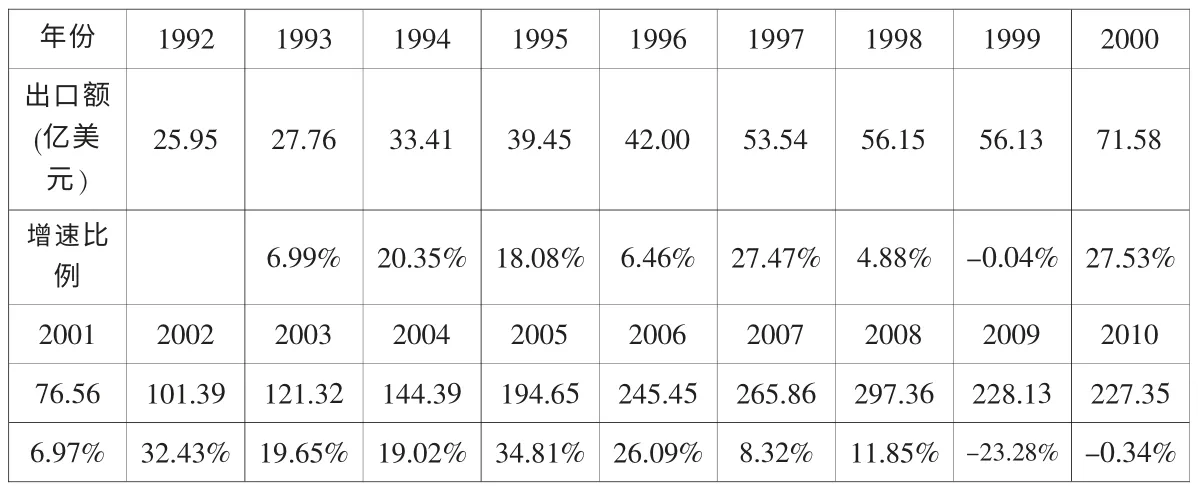

體育產品出口,如表1 所示,從1992年到2008年,基本處于增長狀態,增長的幅度呈周期變化。在2002-2006年一個比較長的周期里,每年的出口增幅都超過了19%,2002年和2005年增幅甚至超過30%。在2008年達到歷史最高值297.36 億美元。不過,受國際金融危機和其他因素的影響,從2009年開始,出現了下滑。根據最新的統計數據,2013年出口額為282.52 美元,比2012年增長了5.57%,目前尚未恢復到2008年的水平。可見,我國體育產品的出口需求受各種外部因素影響較大,近年來呈現出很不穩定的特點。

表1 我國體育用品出口額列表

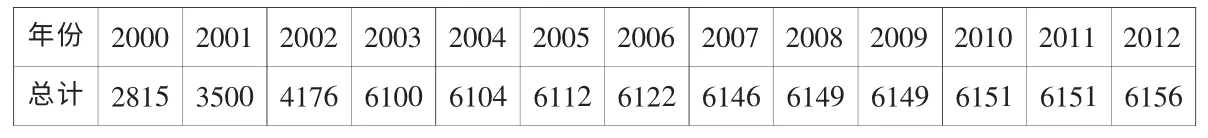

表2 北京市2000-2012年體育場館情況 (單位:個)

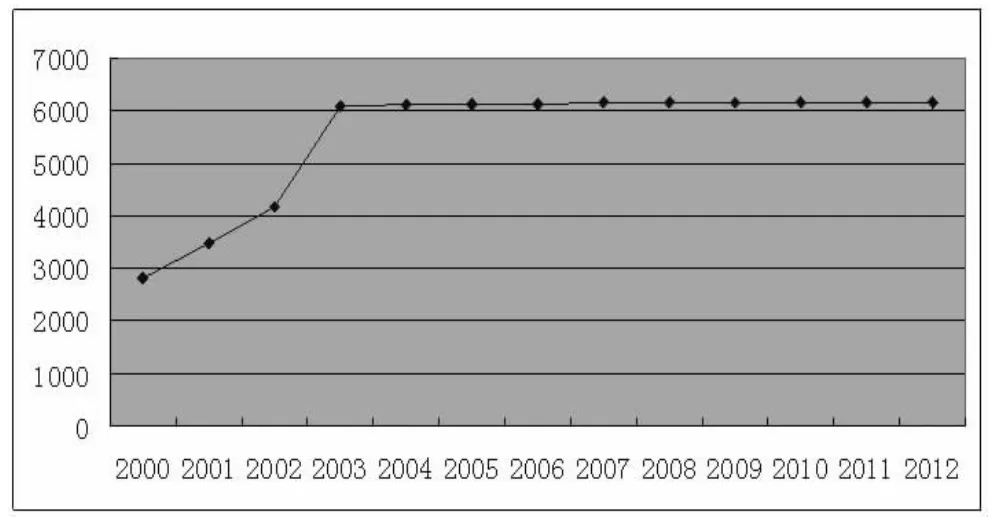

圖1 北京市2000-2012年體育場館數量圖

近年來,我國承辦了一系列重大國際賽事,包括2008年北京奧運會,2010年廣州亞運會,2011年深圳大運會等。根據需要,政府對體育場館和體育基礎設施進行了比較大規模的投資,同時由于群眾參與體育熱情的高漲,使得體育產業從眾多產業中脫穎而出,政府投資帶動了民間投資的增長,使投資需求出現跳躍性的增加,引起各方關注,不少分析人士甚至將體育產業看做是我國經濟發展新的增長點。然而,隨著體育賽事的結束,我國體育場館,尤其是賽事舉辦城市的體育場館,呈現出飽和狀態。以北京為例,如表2 所示,近年來場館方面,除了規模很小的訓練房,已經不再有大的投資。從圖1 可以清晰地看到這種變化趨勢。

總之,在體育消費需求、體育投資需求和體育出口需求這三者中,后兩者受到外生性因素影響較大,要使我國體育產業保持持續健康發展,有必要將關注點回歸到培育人民群眾的體育消費需求上來。

3 以人為本促進我國體育產業持續健康發展

改革開放前,我國的體育發展主要依靠計劃體制,缺乏滿足人民群眾需求的創新機制。以消費需求為中心來發展體育事業,就是要以人為本,圍繞消費者的體育需求,來加快體育的市場化改革,促進體育產品和服務的不斷創新,同時發揮政府職能,兼顧體育公平,提供必要的體育公共品,來調動和滿足消費者的體育需求,使我國的體育產業的持續健康發展獲得源源不斷的動力。

市場化改革在我國已經取得了豐碩的成果,但因為缺乏必要的創新,群眾的體育參與熱情不高。近期不少學者把群眾體育參與不足歸因于社會分層導致的“體育分層”。認為“有錢”和“有閑”是體育參與的兩個關鍵因素。這種分析雖然有一定的道理,并提示我們全方位提高國民福利的重要性,但并未從體育事業自身來思考問題。事實上,市場化程度不夠,體育創新不足,不能調動廣大群眾的參與,才是我國目前體育需求不高的主要原因。以籃球和足球為例,這兩項運動都是典型的群眾體育運動,并非如高爾夫、保齡球、滑雪、網球等運動,對參與的經濟條件有一定的要求,需要在裝備、場地等方面進行較多的持續投入,并且消耗比較多的閑暇時間。但是,美國的職業籃球聯賽和歐洲的足球賽事,都深受群眾喜愛,從貧民區到高檔社區,都有這兩項運動的愛好者,具有良好的群眾基礎,其創造的價值,并不低于高爾夫、網球等運動。所以,把群眾體育消費不足,歸因于收入不高和閑暇時間不夠,是片面的。我國目前雖然對籃球和足球等項目實行了職業化改革,向市場化邁開了步伐,但是做得還不夠。比如,在人才選拔上,我們仍然主要是通過體校層層挑選的體制,我們沒有類似NBA 的選秀大會,而這兩者的區別并不在于是否能夠挑選到優秀的人才,而在于后者能夠吸引公眾的注意,是市場化導向的一部分,前者則無法吸引公眾關注。這也直接導致在觀看球賽時,NBA 的觀眾具有參與感,而我國觀眾則只有那些“有閑”和“有錢”的觀眾才會去跟蹤關注和他不相干的體育比賽。在現有體育場館的經營上,也有學者認為,由于大多數體育場館屬于國有資產,事業單位的保障性高,商業化運營和管理仍然有許多的缺陷和弊病(劉佳2012)。

另外,目前我國的體育資源,集中在學校、單位和其他機構,公共體育設施少。很少在學校以外的地方發現籃球場和足球場,要鍛煉只能跑步,甚至連跑步的地方都沒有。體育公共品的提供,作為市場化的補充,在大型體育場館投資逐漸停頓的背景下,應該成為以后增加體育投資需求的一個方向。它對于調動群眾體育參與熱情,提高體育消費,是至關重要的。

[1]鮑軍超,陳萬紅.論“有錢”與“有閑”——休閑體育消費的兩個前提要素[J].博碩論壇,2013,2.

[2]劉玉.論新中國60年體育發展方式的演進與轉變[J].西安體育學院學報,2012,1.

[3]劉衛,王秀霞,曲艷麗.提高邊際消費傾向與擴大體育消費需求[J].北京體育大學學報,2005,2.

[4]彭大松.體育鍛煉中的社會分層:現象、機制與思考[J].體育科學,2012(5).

[5]謝慶偉.當下中國社會分層對體育公平的影響——兼談實現體育公平的途徑[J].南京體育學院學報,2012,4.

[6]劉佳.我國大型公共體育場館經營現狀與對策研究——以8 座公共體育場館運營為例[D].西安體育學院,2012,5.

[7]楊強.我國體育產業發展存在的問題及其解決對策[J].體育學刊.2012,7.

[8]韓璐.我國體育用品出口貿易研究——基于1992年-2010年的數據分析[J].商場現代化,2011,11.

[9]北京華經縱橫咨詢有限公司.2010年中國體育用品市場消費規模及需求特點定量研究報告[R].2011.