“福利”的邏輯:從學理到實踐

馮敏良

在社會走向文明的進程中,對于“福利”的關注就一直存在著;在國家走向民主的征途中,對于“福利”的論爭就從未停息過。一旦“平等自由”、“公平正義”成為一個國家或社會的主流價值時,無論是政治議程還是經濟安排都會與“福利”實現自動勾連,打上“福利”的烙印。即便如此,“福利”的概念依然不夠清晰,“福利”的有效供給問題至今懸而未決。如果無法弄清福利及其實踐邏輯是什么,那么,建立有效的福利政策又何從談起?本文擬從“福利”的概念切入,試圖掌握“福利”的特性并理解“福利”的邏輯。

一、“福利”的概念解讀

由于福利往往與需要 (need)、需求 (want)、效用 (utility)等一些心理體驗交織在一起,所以,對“福利”概念的界定難以達成共識,更難以操作化。

對“何謂福利”這一問題的辯爭亙古常新,盡管它“與福利本身一樣古老”〔1〕。從詞源上考查,英文中“福利” (Welfare)是由“Well”和“fare”兩個單詞合成,意思是“好的生活”或“安順的人生之路”;德文里“福利” (Wohlfahrt)也是由“Wohl”和“fahrt”復合而成,同樣是“朝理想的狀態發展”或“順利前行”之意。〔2〕而在漢語中,“福利”則包含了心理之“福”和實得之“利”兩個層面,即心理上的well-being和現實中的benefit兩者缺一不可。所以,在語義的建構中,“福利”一詞兼具主觀和客觀、精神和物質的雙重規定性。

正是因為“福利”概念中主觀屬性的存在,所以,界定的“福利”概念絕非易事。由于主觀屬性中的需要和需求是無形的且易變的,它會因人而異,因此,似乎不太可能準確定義福利的概念。但不要忘記,個體的基本需求是相同的、穩定的,正如Nocholas Recscher所言:“福利并不是與美好生活的方方面面都相關,它所處理的僅僅是滿足人基本需求的問題。”〔3〕但隨著時間的推移和社會的進步,人類的基本需求在不斷擴展,內容也更為豐富,同時,人們關注的焦點也由生存權擴大至發展權。羅伯特·平克 (Robert Pinker)承認福利是指個人的福祉和需要的滿足,但他也明確指出,這些需要既包括低層次的基本物品和服務的需求,又包括公民真實的民主權利和義務以及能融入社會和參與政治生活的機會。〔4〕從關注基本的生存保障到關注生活質量的提升,“在過去的三十年中,福利的含義又有了新的發展,福利開始被解釋為有益于人類發展的功能,一種讓人類能夠發揮潛能的機制。”〔5〕Ralph Dolgoff等人甚至將福利的概念直接定義為“只要是有利于維持和能夠增加個人社會功能的所有整體性社會參與活動”。〔6〕這些觀點倒與阿瑪蒂亞·森 (Amartya Sen)提出的“可行能力”(capability)理論〔7〕是一致的。但如此定義“福利”,雖能將人類的需求包納其中,卻容易造成概念泛化,弱化概念界定的實際意義。

不容否認的是,隨著人類基本需求的擴張,“福利”的外延被不斷地拓展,“福利”概念的界定也隨之愈發困難。定義“福利”的另一路徑是使用well-being,通常譯為“好的存在狀態”,對應于漢語中的“福祉”一詞。《韋伯斯特新世界大學詞典》將“福利”視為“一種健康、幸福和舒適的良好狀態”。〔8〕T.H.Marshall直接將福利定義為“生活得好且感覺也好 (doing well and feeling well)”。〔9〕而 Midgley則將福利表述為“當社會問題得到控制時,當人類需要得到滿足時,當社會機會最大化時,人類正常存在的一種狀態”,〔10〕認為“福利”是一種值得期待的理想生存狀態。這顯然不同于阿瑪蒂亞·森等人所言的“基本物質保障”和“必要醫療保障”下的基本“生存狀態”〔11〕。如果說阿瑪蒂亞·森等人界定的基本生存狀態(being)是“福利”的最底線,那么,Midgley描述的理想生存狀態 (well-being)則是“福利”的制高點,它們是“福利”續譜上的兩個極端。

當漢斯·范登·德爾提出“福利是收入、財富帶給人們的效用”時〔12〕,吉登斯卻反對將福利視作一個經濟學的概念,因為“它涉及個人的幸福”,所以,“在本質上是一個心理學的概念”。〔13〕德爾注重資源稀缺與個體效用的客觀性,吉登斯強調心理需求——個體滿足的主觀性,兩者的爭論恰恰證實了“福利”的雙重屬性。倘若非要給福利作個界定,可將其定義為“個體獲得的一種有助于實現理想生存狀態的客觀效用和心理體驗”。由于每個個體的價值觀念不同、對理想生存狀態的定位不同,所以,即便實得之“利”相當,心得之“福”也不盡相同。

上述對“福利”的認識是從個體層面去理解的。而個體需求的滿足、滿意生存狀態的實現,都以“福利”的消耗為前提。如果將“福利”視為產品,那么,這一產品由誰生產、如何發送以及誰在消費等一系列問題則無法回避。

二、“福利”的流動全景

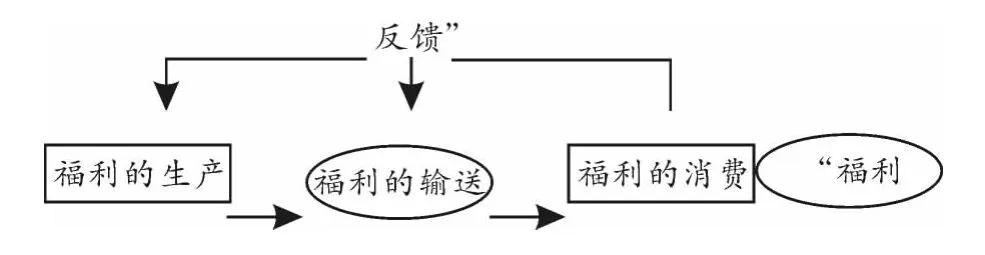

跳出個體層面對福利認知的囿限,站在制度層面去觀察“福利”從生產端到消費端的流動過程,或許能看到“福利”的全貌 (如圖1)。

圖1 “福利”的流動和“福利”的產生

1.“福利”的生產

在古典自由主義時期,國家扮演的是市場主宰下的“守夜人”角色。當貝弗里奇勾勒出“福利國家”的偉大藍圖后,政府在“福利的生產”中占據著主導地位。而在福利國家的危機爆發之后,福利多元主義 (welfare pluralism)日漸成為福利領域的主流思潮。Rose提出了福利多元組合 (welfare mix)的理論,認為一個社會總體的福利由家庭、市場和國家三者共同提供,〔14〕即TWS=H+M+S。約翰遜 (Johnson)在Rose的多元部門組合中加入了志愿部門〔15〕,將“福利”生產的主體確定為國家、市場、民間社會和家庭四個。事實上,無論是福利國家還是福利多元主義,本質上都是個人、社會和國家之間福利責任的一種結構關系。由于福利生產的各個部門之間有一條“移動的邊界”,其作用和介入程度會因時因地而異,〔16〕因此,這種動態的責任關系使“福利”生產的類型變得多樣化。所以,Titmuss也只是理想地將福利國家分為剩余型、工業成就型和制度再分配型三種模式。〔17〕即便 Esping-Andersen將福利資本主義分為自由主義、保守主義和社會民主主義三個世界,也無法將東亞福利體制、拉美模式、南歐模式包容入其中。可見,“福利”生產主體間的責任結構關系是動態的、微妙的。

2.“福利”的輸送

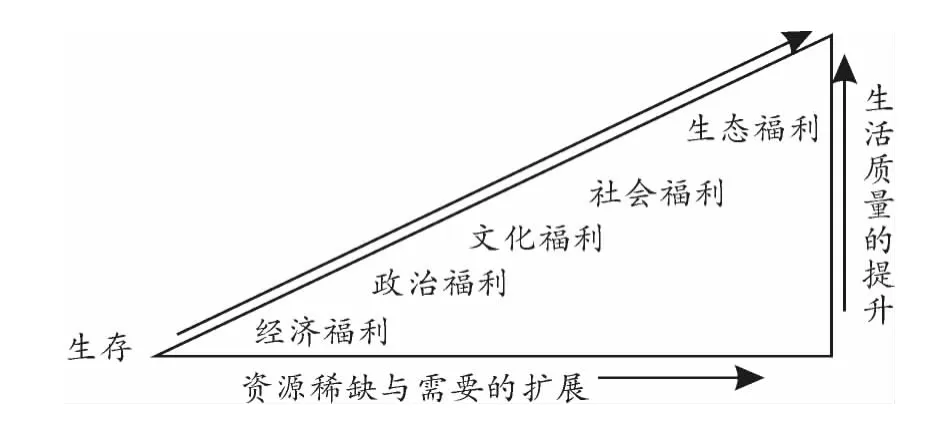

Evers最大的貢獻并不在于將Rose的福利多元組合演繹為福利三角 (welfare triangle),而在于他看到了國家、市場、社會和家庭分別有著其他主體所不具有的比較優勢和獨特價值,即,國家生產的“福利”經由行政體系發送,體現出平等公正的價值;市場生產的“福利”經由市場體系發送,體現出自由自主的價值;社會生產的“福利”經由社會網絡發送,體現出關愛友善的價值;家庭生產的“福利”經由家庭系統發送,體現出團結共享的價值。〔18〕從宏觀層面看“福利”的輸送,只能理解“福利”產品的象征性意義。若想更細致地把握“福利”產品的內容與屬性,還應當清點“福利”的“目錄清單”。在訴求生存權保障的時代,“福利”產品的類型比較單一,主要表現為經濟福利。在庇古 (Pigou)看來,經濟福利是一種以資源稀缺為基礎的、能直接或間接用貨幣衡量的福利形態,它對其他福利類別起決定性影響。〔19〕在恩賜性福利尚未消失的當代,人類開始關注自身的“發展權”,要求獲得有利于自身內在發展的外在機會和條件。〔20〕在這一進程中,新的“福利”產品,如政治福利、文化福利、社會福利等,逐漸被制造出來,并大大豐富了“福利”的產品類型(如圖2)。隨著以“生活質量”為核心的新福利觀的流行以及生態運動的普及,“福利”的產品目錄中又增加了生態福利這一新類別。〔21〕可以斷言,有助于人類生存質量提升的任何資源,一旦稀缺,均可能被納入“福利”的范疇,拓展“福利”的外延并豐富“福利”的類目。

圖2 “福利”的演進

3.“福利”的消費

西方工業化早期,一直奉行著“個人對自己的貧窮負責”的信條,國家只對少數窮人實施救助并執行嚴格的資產審查 (means-tested),救濟對象也因此被貼上了“污名化”的標簽。Titmuss一針見血地指出,污名 (stigma)是“被踐踏的身份”,他極力推崇福利的非評判性和普及性原則;〔22〕T.H.Marshall的公民身份 (citizenship)理論將福利權視為公民的一種先賦權利,并為福利國家的建立提供合法性依據。然而,從最小國家進入福利國家后,關于普遍性福利 (universal welfare)和選擇性福利 (selective welfare)的爭議從未間斷過:普遍性福利常因福利依賴和資源浪費受人詬病,選擇性福利則因資產調查和社會區隔備受指責。福利國家危機的爆發打破了這場勢均力敵的爭辯,“選擇性的實踐逐漸但又不可逆轉的取代了普遍主義者的野心”。〔23〕在福利國家的轉型過程中,以強調社會權利的責任為特征的“積極公民身份”(active citizenship)逐步得以建構。吉登斯提出“無責任即無權利” (no rights without responsibilities)的主張,使福利消費的權利“從受益確定型(defined-benefit)轉向繳費標準型 (contribution based)”,〔24〕試圖以積極的福利政策建立“社會投資型國家”。伴隨著福利國家的演進,“福利”也呈現出商品化、“去商品化”和“再商品化”的發展軌跡。自由競爭市場下的勞動商品化決定了“福利”的消費資格與個人的市場價值高度相關,個體的經濟收入業已成為“福利”消費權力大小的基本尺度。個人的市場價值是個人的問題,更是一個非個人所控的社會結構性問題。洞悉了這一問題的本質及后果,各國政府逐漸承認國家的福利責任,福利國家由此誕生。福利國家建立了“政府責任的制度化承諾”,“公民身份”賦予了個體獲取資源的權利和機會,〔25〕“福利”的去商品化特征顯著。福利國家危機爆發后,福利國家紛紛轉型,“積極福利”日漸取代“消極福利”,公民責任實現強勢回歸。“任何權利的獲得都意味著義務的履行”,〔26〕或許是福利再商品化的最好注解,工作福利 (workfare)則是福利商品化的最佳例證。

從福利生產、福利輸送到福利消費的流動全景,生動展現了“福利”的思想流變和制度演化,并為實踐中福利流程的優化提供了前瞻性的理論指導。

三、“福利”的實踐邏輯

如果說制度層面展示的“福利”全景尚不夠真切,那么,置身于現實的福利實踐中,一副真實的“福利”圖景就會呈現于眼前:

1.“福利”資源的稀缺性與福利供給的一體化

需要被視為人類生命過程中的一種缺乏狀態〔27〕,資源是人類獲得“美好生活狀態”的必需品。在現代社會中,需求的擴展性與資源有限性之間的矛盾日益突出,“福利”的稀缺性逐步顯現。如何提高福利資源的實際效用,是每個供給主體最為關心的議題。福利多元組合作為福利資源的一種制度安排,要求各個責任主體之間建立一種平等協作的伙伴關系,“以良性互動為規則,以民主協商為路徑,以合作共治為取向”,〔28〕并最終走向福利供給的制度性協同。在福利的責任結構中,國家提供公共福利,市場提供私人福利,社會提供志愿性福利,家庭提供非正式福利,它們在明晰責權邊界和運作規則的基礎上,盡力發揮政府保障秩序、市場注入活力、社會增強團結、家庭維系情感的獨特作用。而在福利供給的現實情境中,政府時常遭受指摘,被認為“科層化、僵化、脫離基層、對消費者需求和福利權利過分冷感”〔29〕;市場也倍受指責,被認為“過分工具理性和急功近利”;社會則被貼上了“能力不足和過于拘泥細節”的標簽。誠然,國家、市場、社會乃至家庭都有其自身的弱點,但正因為如此,多元部門之間才更應通力合作、優勢互補。多元主體間協作失調和政府部門分割供給,是造成福利供給“碎片化”的主要原因,而且協作失調和部門分割越嚴重,碎片化程度就越高。要實現福利供給的一體化,應實施福利多元組合的精細化管理,將“福利”視為社會工作中的“案主” (clients),通過個案管理 (case management)的方式實現部門整合和合作順暢,保證福利供給的協同性和福利治理的有效性。

2.“福利”需求的統合性與福利給付的多元化

無論是馬斯洛 (A.H.Maslow)的需求層次理論還是多依和高夫 (Doyal&Gough)的人類需要理論,都證明了人類需求是一個多樣化的組合并呈現系統性特征。福利需求亦是如此,個體既需要基本生存性福利的滿足,也離不開發展性福利的獲取。需要的整體性決定了“福利”類目的豐富性、福利發送的整合性以及福利給付的多樣性。從“福利”發展的譜系看,經濟福利是基礎性的,政治福利、文化福利、社會福利是改善性的,它們的供給與社會發展保持同步。而作為人類生存和發展必需的生態福利則屬“另類”,它的供給似乎與社會發展反向運動,自然環境惡化與生態需求增長的失衡使“生態”變得稀缺而成為“福利”的新增類目。作為公共性福利的主要供給主體,國家應當為民眾提供整體性的解決方案,以滿足包括經濟、政治、文化、社會、生態在內的多元化需求,政府應當結束部門分割導致的福利供給的碎片化狀態以實現福利發送的統一性。基于福利內容的豐富性和福利發送的整體性,在福利給付的具體過程中,一方面,要提供實物、現金、服務等多種給付形式以保證個體的自主選擇權,另一方面,也要考慮福利多重給付的優先次序以保證福利供給的質量和效率。以經濟福利為例:生活貧困者有實物救助、現金援助或能力救濟等福利給付的選擇自由,但具體給付時卻要充分考慮各種給付方式的實際功效、比例關系和先后順序,通過優化組合努力提升“福利”這一稀缺資源的社會價值。

3.“福利”資格的選擇性與福利消費的個別化

從伊麗莎白時代的《濟貧法》開始,“福利”資格的識別與選擇就寫入了政策文本。《濟貧法》將潛在的救助對象區分為值得救濟的窮人 (worthy poor)和不值得救濟的窮人 (unworthy poor)兩大類。即便在福利國家時代,公民權的保障也無法阻擋“福利”消費資格的選擇性。雖然資產調查遭受“污名化”和“不經濟”等諸多非議,甚至連福利國家的助產士貝弗里奇也試圖廢除家計調查,但福利資源稀缺的客觀事實終究還是使資產審查成為必要。進入“后福利國家”時代,強調公民責任的回歸并沒有拆散“福利國家”的意圖,而是試圖生成“積極福利”,重新激活“福利國家”。檢視福利資格識別的進程,福利供給的選擇性在本質上并不是要將“福利”消費者類別化,而是在努力尋求權利與責任的平衡點。worthy poor和unworthy poor的區分依據就在于個人的貧窮是內因造成還是非個人所能掌控的外因造成,進而確認個人貧窮的責任歸屬。同樣,資產審查的根本目的也在于此,只要是法定范圍內、外在于個體的責任歸因,就可以自動獲得“福利”的消費資格。這有別于法律賦予公民的福利權。所謂福利權,是指賦予個體的是福利消費的條件和機會,并非實質性消費的憑證。“后福利國家”時代推崇的“工作換福利”就是“沒有責任就沒有權利”的有力證明,福利的“再商品化”也成為“公民責任回歸”的最好佐證。在獲得“福利”的消費資格后, “福利”消費者的消費偏好呈現出不同的特點:家庭越貧困,經濟性福利的消費比重越大;隨著家庭貧困程度的降低,經濟型福利的消費比重逐漸減小而發展性福利的消費比重逐漸增加。其原因主要在于,窮人的謀生策略是一套復雜的、整體整合的方法,〔30〕基尼系數高的家庭傾向于將主要精力集中于生存資源的獲取而不是發展資本的積累。窮人致貧的原因有很多,如醫療貧困、知識貧困、能力貧困等。致貧的多樣性決定了福利供給不能一刀切,要因人而異。窮人的需求更多指向是具體所需物品的意義,〔31〕是一個包含實物、現金、服務在內的選擇集合,因此,只有通過量身定制的福利供給才能保證“福利”消費的個別化。

在現實情境中,“福利”的行為特性得以鮮活呈現,“福利”的實踐邏輯得以客觀展示,多元協同的整體性治理似乎指日可待。根據系統優化原理,要使“福利”的功能獲得最優績效,除了多元主體間“內耗”最小之外,還必須使其處于各自的最佳狀態。所以,在福利治理中,引入外部規則降低“內耗”必不可少,但提高多元主體的勝任能力也不可忽視。

四、“福利”的內在風險

羅斯和希拉托里 (Rose&Shiratori)認為,一個國家或地區的“整體福利 (total welfare)是國家、市場、志愿性和非正式的各種資源的總匯”。〔32〕福利治理考慮更多的是多方協同的外部規則,卻往往忽視了多元主體自身的勝任力。因此,審視政府、市場、社會和家庭的勝任能力十分必要。

1.政府的不可治理性

政府的不可治理性可從以下三個層次理解:宏觀層面上,“風險社會”使福利制度收縮帶來的鴻溝難以彌補,經濟全球化強化了資本的力量,卻削弱了“國家”的概念和多元合作的基礎。〔33〕中觀層面上,新公共管理主義推動政府福利供給方式的轉變,多元主體的伙伴關系推進福利治理的去政治化。〔34〕微觀層面上,官僚主義和技術主義的矛盾日益突出,循證政策 (evidence-based policy)中收集“證據的重負”〔35〕限制了政府的實際行動能力。社會福利需求增長的同時,國家的行動能力卻在下降,這一反向運動導致政府的“不可能管理性”。〔36〕

2.市場的道德局限

市場的自利性會消解“福利”的道德蘊涵,資本的逐利性會損害“福利”的社會功能。趨利的本性使市場很可能利用規則裂隙,以“偷工減料”的方式降低“福利”的生產成本和發送成本,也很可能改變“福利”分配的優先次序,并以經濟支付能力取代個體實際需求成為“福利”消費資格的首要尺度。市場甚至可能將“福利”與人道主義或公民權利隔離,認為“更多地依賴市場、更少地依賴道德規范,乃是保護稀缺資源的一種方式”。〔37〕尤其在福利“再商品化”時代,更要防范市場攪亂“福利”流動的規則,防止市場將“工作換福利”當作侵蝕非市場規范的托辭。

3.社會的原子化

社會聯結弱化、公共生活退化、公共人衰落是社會原子化的基本表征,共同體衰落、公共性孱弱、個體主義盛行是社會原子化的現實表達。當撕去集體主義的外衣,個人主義急劇膨脹,“無公德個人”大量涌現。〔38〕在這樣的個體化時代,人們對公共議題毫無興趣,對公共事務也毫無熱情,“公共人的衰落”〔39〕使公民社會難以興盛、第三部門難以勃興。個體主義盛行的社會是一具抽空了內核的軀殼,道德感模糊、公益行為艱難,〔40〕志愿性福利失去了賴于生存的根基。

4.家庭的非標準化

在工業化和城市化的背景下,以工作為紐帶的業緣關系逐漸取代以家庭為中心的血緣關系,成為個體關系網絡的主要聯結方式;“財富多寡”逐漸取代“長幼有序”,成為家庭地位高低的主要衡量標準。社會原子化減少了家庭成員的溝通,淡化了家庭成員的關系,弱化了家庭的情感支持和照顧功能。從聯合家庭、主干家庭到核心家庭,家庭規模日趨小型化;從單親家庭、丁克家庭到空巢家庭,家庭類型日趨多樣化,家庭的非標準化特征十分明顯。隨著家庭功能的衰落,家庭一直承擔的福利供給能力退化了。

五、結 語

福利是一個歷史的概念,隨著時間的推移,福利的內涵不斷豐富、外延不斷擴展。福利既不能單純從個體需求的角度加以界定,也不能單一地從制度或行為層面加以理解,它是一個多維的、整體的概念個體需求是福利流動的內驅動力,福利制度是個體需求與資源稀缺的協調機制,福利行為則是需求滿足的實現路徑,這就是“福利”的基本邏輯。

〔1〕〔英〕諾曼·巴里.福利〔M〕.儲建國,譯,吉林人民出版社,2005.18.

〔2〕〔日〕一番獺康子.社會福利基礎理論〔M〕.沈潔,趙軍,譯,華中師范大學出版社,1998.2.

〔3〕Nocholas Recscher,Welfare:the Social Issues in Philosophical Perspective.Pittsburgh:The University of Pittsburgh Press 1972.

〔4〕〔英〕羅伯特·平克.全球化時代的社會福利〔J〕.人大報刊復印資料《社會保障制度》,2001,(8).

〔5〕周弘.福利的解析:來自歐美的啟示〔M〕.上海遠東出版社,1998.3.

〔6〕Dolgoff,Ralgh,Donad Feldstein and Louise Skolnik.Understanding Social welfare,4th ed .New York Longman 1997.

〔7〕阿瑪蒂亞·森.以自由看待發展〔M〕.任賾,于真譯,中國人民大學出版社,2002.62-63.

〔8〕田凱.關于社會福利的定義及其與社會保障關系的再探討〔J〕.上海社會科學院學術季刊,2001,(1).

〔9〕T.H.Marshall,Social policy in Twentieth Century,London:Hutchinson,1985,p.12.

〔10〕尚曉援.“社會福利”與“社會保障”再認識〔J〕.中國社會科學,2001,(3).

〔11〕景天魁,等.福利社會學〔M〕.北京師范大學出版社,2010.5.

〔12〕〔荷〕漢斯·范登·德爾,本·范·韋爾瑟芬.民主與福利經濟學〔M〕.陳剛,等譯,中國社會科學出版社,1999.17.

〔13〕安東尼·吉登斯.第三條道路:社會民主主義的復興〔M〕.周戈,譯,北京大學出版社,2000.121.

〔14〕i R .Rose,Common Goals but Different Roles:the State's Contribution to the Welfare Mix,R.Rose& in R.Shiratori,The Welfare State East and West,Oxford:Oxford University Press,1986.

〔15〕彭華民,等.西方生活福利理論前沿——論國家、社會、體制與政策〔M〕.中國社會出版社,2009.2.

〔16〕〔英〕約翰·斯圖爾特.歷史情境中的福利混合經濟〔A.〔英〕馬丁·鮑威爾.理解福利混合經濟〔C〕.鐘曉慧,譯.北京大學出版社,2011.27-47.

〔17〕RM.Titmuss,Social Policy:An Introduction.London:George Allen,1974,p.23.

〔18〕 Adalbert Evers &Thomas Olk,Wohlfahrts Pluralismus:Vom Wohlfahrts Staat Zur Wohlfahrts Gesellschaft.Opladen.1996.p23.

〔19〕〔英〕A.C.庇古.福利經濟學:上卷〔M〕.朱泱,等譯,商務印書館,2006.1-30.

〔20〕周弘.福利的解析:來自歐美的啟示〔M〕.上海遠東出版社,1998.3.

〔21〕〔日〕)一番獺康子.社會福利基礎理論〔M〕.沈潔,趙軍,譯.華中師范大學出版社,1998.4.

〔22〕〔英〕艾倫·肯迪.福利視角:思潮、意識形態與政策爭論〔M〕.周薇,等譯.上海人民出版社,2011.17-19.

〔23〕〔英〕齊格蒙特·鮑曼.工作、消費、新窮人〔M〕.仇子明,李蘭,譯.吉林出版集團有限責任公司,2010.102.

〔24〕〔丹麥〕戈斯塔·埃斯平—安德森.轉型中的福利國家〔M〕.楊剛,譯,商務印書館,2010.40.

〔25〕〔澳〕柯文·M·布朗,蘇珊·珂尼,布雷恩·特納,約翰·K·普林斯.福利的措辭:不確定性、選擇和志愿結社〔M〕.王小章,范曉光,譯,浙江大學出版社,2010.36.

〔26〕〔英〕T.H.馬歇爾,安東尼·吉登斯,等.公民身份與社會階級〔M〕.鳳凰傳媒出版集團,2008.72.

〔27〕彭華民.社會福利與需要滿足〔M〕.社會科學文獻出版社,2008.25.

〔28〕馮敏良.隔離社區的興盛與社區治理的迷思——中國式社區治理的范式危機〔J〕.學術界,2014,(3).

〔29〕〔英〕理查德·蒂特馬斯.蒂特馬斯社會政策十講〔M〕.吉林出版集團有限責任公司,2011.21.

〔30〕〔英〕沙琳 (Sarah Cook).需要和權利資格:轉型期中國社會政策研究的新視角〔M〕.中國勞動社會保障出版社,2007.32.

〔31〕Antony G .N.Flew,Wants or Needs,choices or commands.Fitzgerald,R.ed.,Human Needs and Politics,Rushcutters Bay,N.S.W.:Pergamon Press,1977.

〔32〕〔英〕馬丁·鮑威爾.理解福利混合經濟〔M〕.鐘曉慧,譯,北京大學出版社,2011.5.

〔33〕〔加〕R·米什拉.社會政策與福利政策——全球化的視角〔M〕.鄭秉文譯,中國勞動社會保障出版社,2007.96-97.

〔34〕〔英〕哈特利·迪安.社會政策十講〔M〕.岳經綸,等譯.格致出版社,2009.136-138.

〔35〕〔英〕大衛·G·格林.再造市民社會——重新發現沒有政治介入的福利〔M〕.鄔曉燕,譯,陜西人民出版社,2011.158.

〔36〕〔德〕克勞斯·奧菲.福利國家的矛盾〔M〕.郭忠華,等譯,吉林人民出版社,2011.67-71.

〔37〕〔美〕邁克爾·桑德爾.金錢不能買什么:金錢與公正的正面交鋒〔M〕.鄧正來譯,中信出版社,2012.140.

〔38〕馮敏良.社區參與的內生邏輯與現實路徑——基于參與—回報理論的分析〔J〕.社會科學輯刊,2014,(1).

〔39〕〔美〕理查德·桑內特.公共人的衰落〔M〕.李繼宏,譯.上海譯文出版社,2008.

〔40〕田毅鵬、呂方.社會原子化:理論譜系及其問題表達〔M〕.天津社會科學,2010,(5).