朝夕耕耘茫茫 不需揚鞭自奮——析紫砂壺“孺子牛”之人文意趣

葛麗敏

(宜興 214221)

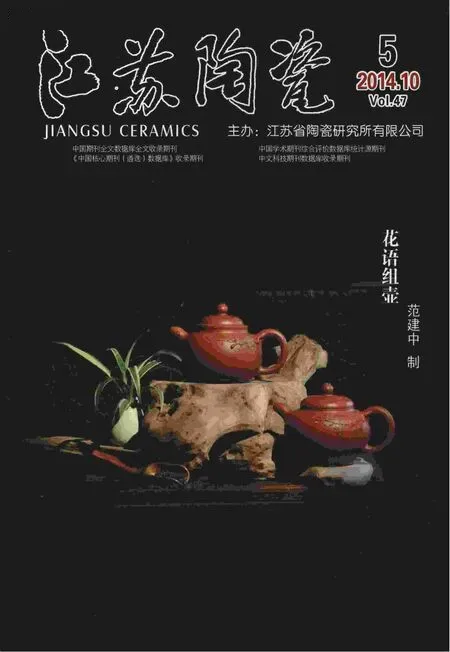

紫砂壺藝始于北宋,盛于明清,輝煌于當代,從紫砂鼻祖供春到壺藝泰斗顧景舟,世世代代紫砂藝人們薪火相傳的五色紐帶,使紫砂壺藝生機盎然、熠熠生輝,成為精美絕倫的藝術精品,響譽海內外。紫砂陶哺育了紫砂人,紫砂人發展了紫砂陶,在長期的臨摹、摸索、磨練中,開始創作具有其個性特色的作品,紫砂壺“孺子牛”(見圖1)就是近年來創作的新品,意為耕耘茫茫,必須自奮。現就紫砂壺“孺子牛”的創作為例,淺要地談談對創作的認識。

圖1 孺子牛壺

1 敦厚樸實的款式

宜興紫砂,造型豐富、裝飾多樣,雖然造型是表情達意的最主要載體,是紫砂壺藝最本質的特征,兼顧著視覺審美和精神感受的效果,然而,恰如其分的裝飾則是紫砂壺藝的重要延伸,對實現作品的意境升華起到錦上添花的作用。總之,造型和裝飾都是為整把壺的意境內涵而存在的,百壺百態、匠心獨具,不同的款式風格、不同的構思塑造、不同的造型裝飾都將使整把壺呈現出別開生面、耳目一新的人文境界與藝術效果。

紫砂壺“孺子牛”采用紫砂原礦清灰鋪砂泥料制作,型制為方圓相濟的四面體,四個立面的曲線弧度及壺肩的曲線過渡充分展示了方中帶圓、圓中寓方、似圓似方、亦圓亦方的線韻藝術效果,均勻別致;壺流塑飾成斗志昂揚的牛首,牛嘴為流口,出水流暢,牛犄角、牛眼睛、牛鼻子等精雕細琢,熠熠生輝;而與之相對應的壺把則塑飾成耕田用的犁耙,形象逼真、端捏舒適;壺底為祥云捏塑的四足,猶如四只牛蹄腳踏實地,祥云纏撓;壓蓋,蓋面微鼓,一輪在祥云的烘托下徐徐升起的紅日為鈕,旭日東升高照。縱觀此壺,壺身尤如倔壯的牛的身軀,潔廉儉樸、堅定不移,那種“老牛亦解韶光貴,不待揚鞭自奮蹄”的鍥而不舍的精神頓時呈現在人們眼前,讓人回味無窮。

2 意趣深邃的內涵

紫砂文化是一種特有的、根源性的傳統文化,承載著中華傳統文化精髓的古老的文明習俗,是勞動人民智慧的結晶,它向人們傳遞著豐富的情感、濃郁的風情、飽滿的思想,以不同的層面感染人心,達到人壺一體的境界。在我國的傳統民族文化中,牛是中華民族傳統的吉祥物,它象征著勤勞、樸實、力量,牛吃的是草、擠的是奶、耕的是地、流的是血,遇強不示弱、遇弱不逞強,“牛氣沖天”,早在宋代就有王安石“朝耕及露下,暮耕連月出。自無一毛利,主有千箱實”的贊語,在近代則有魯迅先生“橫眉冷對千夫指,俯首甘為儒子牛”的名句,牛溫順善良、勤奮耐勞、鞠躬盡瘁、死而后已的精神無不為人們所喜愛和贊賞。同時,牛又是吉祥文化的圖騰載體,承載著人們幸福美好的心愿。紫砂壺“孺子牛”充分展示其以旭日、祥云、耕牛三者為吉祥元素與犁耙組合有致的動人場景,使其靜中有動、動中有靜,動靜相映,將其象征性的意義轉化為深邃的藝術語言,進而升華其藝術境界,真是趣味盎然、交相輝映,有著無可替代的寓意。

3 感悟

宜興紫砂是傳承中國傳統優秀文化的重要載體,紫砂的根脈是傳統,而紫砂的生命則在于創新,技藝可以傳承,風格卻需創新。因此,要在紫砂壺藝的生涯中有所創造,那就要以牛的孺子精神鞭策自已、激勵自已,像孺子牛那樣“老牛自知昔昏晚,不需揚鞭自奮蹄”勉勵自已,樹立起扎實、勤懇、堅韌、永不言敗的良好心態,胸懷自強不息、頑強拼搏的精神,加強自我修養、謙虛謹慎、虛心好學、審時度勢,銳意創新,“朝耕草茫茫,暮耕水滴滴”,不斷以新的姿態,孜孜不倦地辛勤耕耘在紫砂藝術的人生路上。

[1]史俊棠.宜興紫砂陶[M].上海:上海古籍出版社.2007年6月第1版