MEO衛星太陽電池在軌衰降特性分析

(北京空間飛行器總體設計部,北京 100094)

1 引言

太陽電池也稱光伏電池,是利用光伏效應將太陽能直接轉化成電能的半導體器件,而半導體材料特有的原子結構會因空間輻射效應的積累而發生變化,太陽電池陣由于工作在衛星外部,直接暴露在空間環境中,空間輻射會使太陽電池陣的功率輸出能力隨著衛星在軌時間的推移而逐漸降低[-4]。

中地球軌道(MEO)介于低地球軌道和地球同步軌道之間,目前世界上已發射的MEO 衛星主要運行于20 000km 左右的高度,這個高度正處于對衛星輻射損害最嚴重的范·艾倫輻射帶周圍,空間輻照影響比其它軌道大。MEO 衛星相比于其它軌道衛星更須關注輻射效應對太陽電池陣輸出功率的影響[5-6]。

我國已發射的MEO 衛星很少,其中發射的第一顆MEO 衛星在軌運行時間已超過6年,因此對其太陽電池陣功率輸出數據進行分析是非常有意義的。本文首先介紹了太陽電池衰降機理,然后用遙測數據統計與數學分析的方法,對我國第一顆MEO 衛星在軌工作過程中太陽電池陣的輸出功率進行統計,總結出太陽電池陣的輸出功率隨季節及在軌工作時間的變化規律,此分析結果可為后續MEO 衛星太陽電池陣的設計提供參考。

2 衰降機理

太陽電池的衰降機理是其在空間帶電粒子的撞擊下,晶格結構產生缺陷,降低了光伏電池電壓和電流輸出,各種粒子在穿透光伏電池表面時的速度不同,引起損傷的程度也不同。低能粒子造成的損傷接近表面,會降低光伏電池開路電壓;高能粒子深入基區,減少了電子空穴對的壽命,會降低光伏電池短路電流。在輻射劑量逐年遞增的過程中最終導致太陽電池陣輸出功率的能力持續下降,當其輸出能力低于指標要求時,其壽命便宣告終結[5,7]。

由于MEO 衛星處于范·艾倫輻射帶周圍,高能粒子總劑量和紫外輻射是對太陽電池陣性能影響的主要因素。

造成太陽電池陣衰減的各種因素按照其重要性排列順序見表1。

表1 空間環境對太陽電池的影響Table 1 Effects of space environment on solar cells

3 分析方法

衛星的太陽電池陣一般為兩個可展開式的單軸對日定向剛性太陽翼,分別稱為北翼(-Y)和南翼(+Y),每翼有3塊太陽電池基板,兩翼的太陽電池電路均衡對稱分布,每翼布有主陣和充電限流陣。太陽電池片為淺結、密柵硅太陽電池,平均光電轉換效率為12.1%。充電限流陣通過太陽電池片的限流作用實現蓄電池的恒流充電功能。

衛星采用局部-線性-順序分流調節的控制方式來保證穩定的母線電壓。在這種控制方式下,太陽電池電路的功率流向分為2類:①不分流的電路為衛星負載設備供電(包括為蓄電池組充電的部分),這部分功率可以通過負載電流遙測參數和充電電流遙測參數之和表征;②分流的電路可以通過分流電流遙測參數表征其輸出電流能力。因此,上述3部分電流之和表征了太陽電池電路的總輸出能力[8-9]。即

式中:ⅠN為北太陽電池陣輸出總電流,Ⅰ1N為北主母線負載電流,Ⅰ2N為北蓄電池組充電電流,Ⅰ3N為北分流器分流電流;ⅠS為南太陽電池陣輸出總電流,Ⅰ1S為南主母線負載電流,Ⅰ2S為南蓄電池組充電電流,Ⅰ3S為南分流器分流電流;Ⅰ為太陽電池陣輸出總電流。

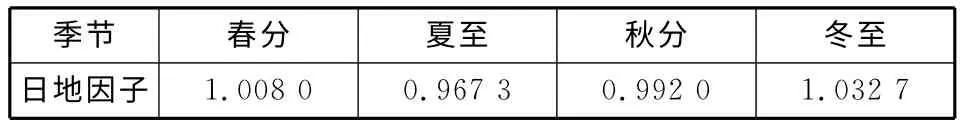

太陽電池陣功率輸出除了本身的性能外,還受溫度、光照及空間環境影響,本文的主要目的是研究其在軌衰降特性,應對這些因素進行分析以得出結果。衛星采用偏航控制,能夠控制太陽電池陣始終對日定向,因此在分析中可忽略太陽入射角度對輸出功率的影響;日地因子對太陽電池陣輸出功率的影響較大,通過分析逐年春分日、夏至日、秋分日和冬至日電池陣的輸出數據,可得出日地因子歸一化的分析結果(日地因子見表2);溫度對太陽電池陣的輸出功率影響相對較小,本文通過采樣光照期溫度穩定時刻的數據忽略溫度對分析結果的影響。

表2 日地因子Table 2 Solar-earth factor

太陽電池的短路電流和開路電壓變化規律是太陽電池在軌特性分析的重要組成部分,衛星遙測參數設計中,沒有設置太陽電池短路電流和開路電壓的遙測參數,本文從充電電流遙測和分流電路分流時的開路電壓遙測中近似表示出太陽電池短路電流和開路電壓的變化規律。

4 在軌特性分析

4.1 輸出總功率

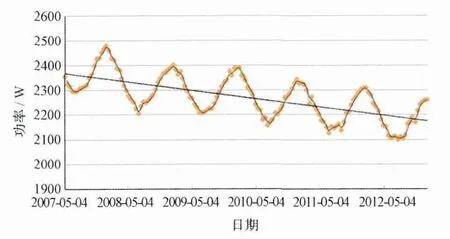

衛星在軌已有6年,本文以每兩周為間隔,統計了自2007年4月發射至2012年12月在軌運行的太陽電池陣輸出功率數據,其輸出功率曲線如圖1所示。

此外,本文以每兩周時間為間隔,對太陽電池陣當年與次年的年衰降率進行了計算,然后對全年的數據取平均值,得出太陽電池陣逐年的平均衰降率(見表3)。

圖1 太陽電池陣輸出功率變化曲線Fig.1 Output power trend of solar array

表3 太陽電池陣輸出功率的衰降率Table 3 Degradation rate of output power

從圖1與表3中可以看出:

(1)衛星為偏航控制方式,對太陽電池陣輸出功率的主要影響因素為日地因子,圖1所示太陽電池陣在軌輸出功率曲線在春分點、夏至點、秋分點、冬至點呈波峰波谷分布,與設計結果一致。

(2)太陽電池陣輸出總功率入軌第一個年度周期的衰降率最大,為2.41%;第二個年度周期衰降率最小,為0.64%;后續幾個年度周期衰降率趨于穩定,為1.7%左右。

將太陽電池陣在軌輸出值與設計值進行比較可知(見表4):

(1)壽命初期,太陽電池陣實際在軌輸出功率與設計值相比略低;

(2)按1.7%的衰減率計算至8年壽命末期可知,春分點、秋分點、冬至點太陽電池陣實際在軌輸出功率與設計值相比略高,夏至點實際輸出功率與設計值相當。

表4 在軌輸出功率與設計輸出功率的比較Table 4 Output power comparison between design data and on-orbit data

4.2 輸出總電流

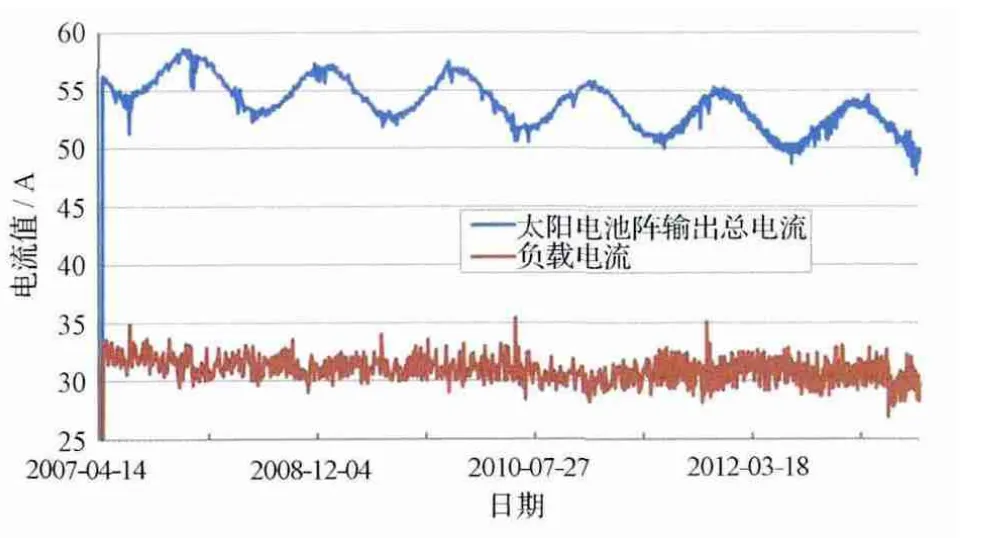

對衛星在軌期間太陽電池陣的輸出總電流與負載電流的統計情況如圖2所示。

圖2 太陽電池陣總輸出電流和負載電流曲線圖Fig.2 Curve of total output current and load current

從圖2中可以看出,太陽電池陣輸出總電流與輸出總功率的趨勢基本一致,衛星太陽電池陣輸出總電流較為平穩,在軌期間太陽電池陣的功率余量充足,能滿足負載使用需求。

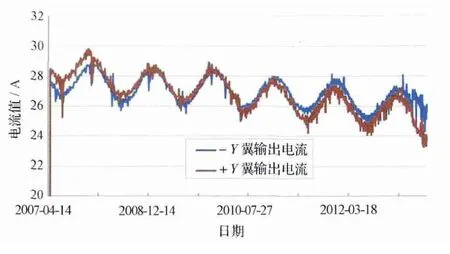

從圖3中可以看出,太陽電池陣-Y、+Y(北、南)翼輸出電流在2007年入軌初期存在約1A 的差異,主要原因是兩翼負載電流差異對太陽電池陣輸出電流遙測的影響所致;2008年初對負載進行調整后兩翼輸出電流基本一致。

圖3 太陽電池陣兩翼輸出電流曲線Fig.3 Output current curve of two wings

以上從時域趨勢線的角度對太陽電池陣輸出電流特性進行了統計和分析,為了在相同日地因子情況下對太陽電池陣的輸出電流進行分析,將太陽電池陣的輸出總電流值按照兩分點(春分、秋分)、兩至點(夏至、冬至)分別統計(見表5),分點與至點的輸出電流曲線見圖4。通過對衛星太陽電池陣在分點和至點的輸出電流統計,可以從另一角度得出太陽電池陣的衰降特性(見表6)。

表5 分點與至點的輸出電流衰降率Fig.5 Output current degradation rate at equinox and solstitial

表6 按衰降周期統計衰降率Fig.6 Degradation rate versus degraded period

圖4 分點與至點的輸出電流曲線圖Fig.4 Output current curve of equinox and solstitial

從以上分析可以看出,

(1)太陽電池陣輸出總電流在冬至點最大,春分秋分次之,夏至點最小,分布規律與日地因子直接相關;

(2)太陽電池陣在軌第一個衰降周期的輸出電流衰降速率最大,為2.33%;第二個衰降周期衰降率最小,為0.35%;后續幾個衰降周期衰降率趨于穩定,為1.7%左右。其變化趨勢與4.1 節太陽電池陣輸出總功率變化趨勢基本一致。

4.3 短路電流

由于衛星充電限流陣通過太陽電池片的限流作用實現蓄電池的恒流充電功能,因此通過分析其充電電流的變化特性,可近似得出太陽電池片短路電流的衰降特性。由于充電電流值較小,兩年之間的衰降數據絕對值較小,遙測數據誤差可能存在一定的影響,但作為趨勢統計是可行的。

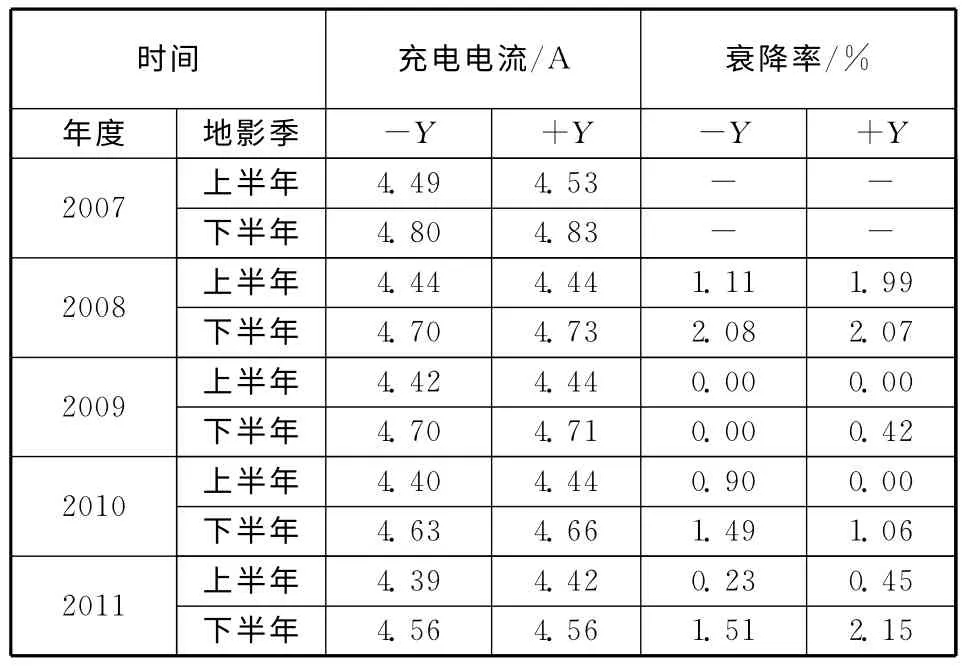

衛星逐年充電電流的變化情況見表7和圖5。

表7 充電電流衰降率Fig.7 Degradation ratation of charge current

圖5 充電電流變化曲線Fig.5 Charge current curve of two wings

將衛星充電電流的變化情況進行繪圖,由圖5可知:

(1)太陽電池片的短路電流從2007年發射入軌呈逐年下降的趨勢,其中在軌第一年衰降最大,第二年衰降最小,此后衰降趨于穩定;

(2)太陽電池短路電流的變化趨勢與太陽電池陣總功率變化趨勢較為一致,短路電流的衰降趨勢可近似反映太陽電池陣總功率的衰降趨勢;

(3)在同一年,太陽電池短路電流下半年衰降幅度均大于上半年。

4.4 開路電壓

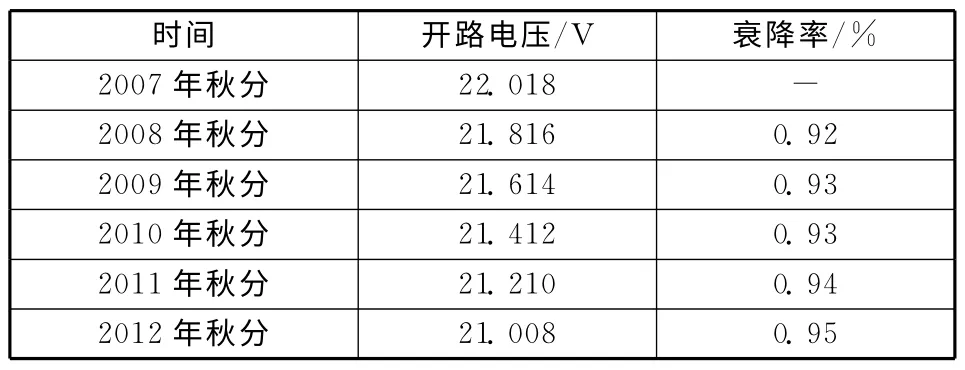

衛星采用局部-線性-順序分流調節的控制方式來保證穩定的母線電壓,則分流級抽頭點上段電壓可表征其開路電壓,本文對衛星第一級分流電路在分流狀態下的抽頭點上段電壓的數據進行統計分析,可近似得出MEO 衛星太陽電池陣開路電壓的在軌衰降特性(見表8)。

表8 開路電壓衰降率Fig.8 Degradation rate of open circuit voltage

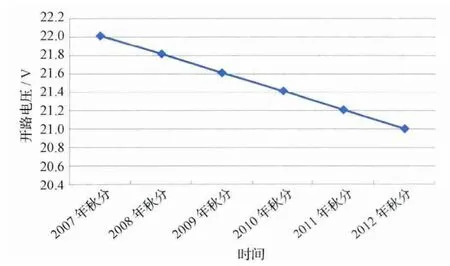

將衛星太陽電池陣在分點時的抽頭點上段電壓進行繪圖,由圖6可知:

(1)太陽電池陣開路電壓較歷史同期相比,逐年均有小幅減少,呈近似線性關系,即開路電壓衰降率近似恒定;

(2)相比較于短路電流而言,太陽電池陣開路電壓衰降不是其輸出功率衰降的主要原因。

圖6 開路電壓變化曲線Fig.6 Curve of open circuit voltage

5 結論

本文以某MEO 衛星太陽電池陣為研究對象,通過在軌遙測參數數據的統計,從太陽電池陣輸出總功率、輸出總電流、短路電流、開路電壓等方面進行了分析,得出結論如下:

(1)采用偏航控制的MEO 衛星太陽電池陣輸出功率與日地因子呈對應關系,日地因子是影響輸出功率大小的最主要空間環境因素;

(2)太陽電池陣在軌輸出總功率第一個在軌周期衰降率最大;

(3)壽命初期,太陽電池陣實際在軌輸出功率比設計值略低,壽命末期,通過計算可知,太陽電池陣實際在軌輸出功率比設計值略高;

(4)太陽電池陣輸出總電流變化趨勢與輸出總功率變化趨勢基本一致;

(5)太陽電池陣輸出功率與太陽電池短路電流變化趨勢較為一致,太陽電池短路電流的衰降趨勢可近似反映太陽電池陣總功率的衰降趨勢;

(6)太陽電池陣開路電壓較歷史同期相比,逐年均有小幅減少,呈近似線性關系,即開路電壓衰降率近似恒定。

本文的分析結論可供后續MEO 衛星太陽電池陣設計時參考。

(References)

[1]熊紹珍,朱美芳.太陽能電池基礎和應用[M].北京:科學出版社,2009 Xiong Shaozhen,Zhu Meifang.Solar cells basis and applications[M].Beijing:Science Press,2009(in Chinese)

[2]趙富鑫,魏彥章.太陽電池及其應用[M].北京:國防工業出版社,1985 Zhao Fuxin,Wei Yanzhang.Solar cells and their applications[M].Beijing:National Defence Industry Press,1985(in Chinese)

[3]馬丁格林.太陽能電池工作原理、技術和系統應用[M].狄大衛,譯.上海:上海交通大學出版社,2010 Martin A Green.Solar cells operating principles,technology and system applications[M].Di Dawei,translated.Shanghai:Shanghai Jiao Tong University Press,2010(in Chinese)

[4]方榮生.太陽能應用技術[M].北京:中國農業機械出版社,1985 Fang Rongsheng.Solar power application technology[M].Beijing:China Agriculture Machine Press,1985(in Chinese)

[5]帕特爾.航天器電源系統[M].韓波,陳琦,崔曉婷,譯.北京:中國宇航出版社,2010 Patel M R.Spacecraft power systems[M].Han Bo,Chen Qi,Cui Xiaoting,translated.Beijing:China Astronautics Press,2010(in Chinese)

[6]王炳忠.太陽輻射能的測量與標準[M].北京:科學出版社,1988 Wang Bingzhong.Solar radiation power measurement and standard[M].Beijing:Science Press,1988 (in Chinese)

[7]譚維熾,胡金剛.航天器系統工程[M].北京:中國科學技術出版社,2009 Tan Weichi,Hu Jingang.Spacecraft system engineering[M].Beijing:China Science and Technology Press,2009(in Chinese)

[8]馬世俊.衛星電源技術[M].北京:中國宇航出版社,2001 Ma Shijun.Satellite power supply technology[M].Beijing:China Astronautics Press,2001(in Chinese)

[9]李國欣.新型化學電源技術概論[M].上海:上海科學技術出版社,2007 Li Guoxin.New type chemical power supply technology[M].Shanghai:Shanghai Scientific and Technical Publishers,2007(in Chinese)