革命與改革題材影視劇30年消長史

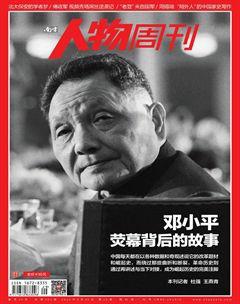

此番熱播的 《歷史轉折中的鄧小平》官方稱謂是“重大革命歷史題材電視劇”,事實上它還是一部領袖傳奇,更是一部表現改革題材的重量級作品。

改革題材興起于改革逐步展開的1980年代,它們于新舊體制及思想的劇烈碰撞中應運而生,故事往往以危機開端,隨后在群體與國家發生矛盾的關口,領導人物適時出現,大力改革,帶領人們走出危機,最終走向光明道路。由此,信仰也經歷了從懷疑到半懷疑直至重新堅信的過程。

1980年,第一部改革題材電視劇《喬廠長上任記》甫一播出,便引發收視熱潮。劇中揭示舊的生產制度和人事關系的弊端,廠長喬光樸打破了陳腐勢力,建立了新的生產秩序和獎懲制度,很快改變了全廠的渙散狀態。

1986年拍攝的12集電視劇 《新星》更是造就了萬人空巷的收視奇觀,它根據柯云路的同名小說改編,講述文化大革命結束之后,新任縣委書記李向南在古陵縣政府內部開展改革,使古陵面貌煥然一新的故事。

在當時,街頭巷尾爭相討論《新星》里的李向南,尤其被關心知識分子、關注改革的人們追捧。在改革潛入深水的時刻,一些人甚至從這部電視劇里找到了時局的方向,也是因為這部電視劇,不少人才第一次了解到縣委書記如何工作、基層干部如何推進改革、新舊制度的沖突究竟為何。

《新星》引起了的巨大反響,其高達92%的收視率也堪稱前無古人后無來者。

改革題材作為1980年代主流話語的延展,它連接起官方的改革意識和民間話語,告別革命,剔除了被徹底否定的歷史,從此錯誤結束,大步邁向光明前景;貧窮結束,走向富裕;落后結束,走向進步,它講述的是對現代的信心、對未來的信心。

隨著改革曲折深入,直至1990年代大刀闊斧的國企改革,改革題材熱潮開始平靜。1990年代初,國家規劃的影視作品大部分是革命歷史巨片,其中《焦裕祿》取得過硬票房和上座率,也許是無意間契合了“苦情戲”的審美,就像那些年流行得一塌糊涂的《渴望》。文化研究者戴錦華的觀點是:“苦情戲的社會功用,剛好在于它能以充裕的悲苦與眼淚,成功地負載并轉移社會的創傷與焦慮。”

1994年,《情滿珠江》再次以改革題材引起關注,評論者認為,它做到了主旋律和通俗性的結合,全景式地描繪了一幅幾十年來廣東由封閉走向開放的波瀾壯闊的畫卷。此后,又出現《人間正道》、《海之門》、《燃燒的生命》這樣的電視劇佳作。

在三十多年的歷史里,“改革”是最為正確的詞匯之一,它的內涵也在悄然改變,“改革”似乎無所不在,改革題材卻逐漸淡出視線——改革題材難以突破,難以找到與市場的契合點。

有趣的是,隨著改革題材沉寂,革命歷史劇卻迎來了它的再次繁榮。表現之一是各種“獻禮”劇的涌現,如《長征》、《日出東方》、《抗美援朝》、《孫中山》、《少奇同志》等。2005 年后,抗戰題材電視劇成為電視熒屏的重要內容,抗日劇在民族情緒、身份認同、歷史懷想的共同催化下,獲得了多方的平衡和認可。

這一時期,反映國共內戰的影視劇作品開始從地下轉到地上,出現了《潛伏》等系列諜戰片,它們也打破主旋律敘事的僵化范式,展現了敵對雙方的專業主義和職業美感,而最后的勝利,總是取決于信仰、情懷、雙方陣營的整體道德素質,該劇在北京衛視創下9.1%的高收視率。類似的劇目還有《黎明之前》、《暗算》、《永不消逝的電波》等。值得一提的是,《我的團長我的團》正面反映了中國遠征軍的抗戰,劇中的國軍充滿民族大義,卻又迷茫、無力,而年輕的共產黨人朝氣蓬勃,代表了民族未來的希望。

隨著影視劇市場化的發育,革命歷史題材影視劇也逐步適應觀眾尤其是年輕群體的收視趣味,出現了革命偶像劇等趨勢和形態。

與此同時,改革題材劇卻久久不見復興的跡象,只是在2008年改革開放30周年時,出現了計劃色彩濃重的《深圳灣》、《絕地逢生》、《十萬人家》等改革獻禮片,以及2010年的獻禮片《命運》,但在影視劇文化選擇權發生轉移、市場化發達的背景下,它們很難有讓人滿意的收視和社會影響力。

某種程度上,中國每天都在以各種數據和奇觀述說它的改革題材和崛起史,而繞過那些曲折和斷裂,革命歷史則通過再講述與當下對接,成為崛起歷史的完美注腳。