苘麻誘集棉鈴蟲的優化研究

蔣成國

(上海市金山區農業技術推廣中心,上海 201599)

苘麻誘集棉鈴蟲的優化研究

蔣成國

(上海市金山區農業技術推廣中心,上海 201599)

[目的]優化苘麻誘集帶設置,總結苘麻誘集棉鈴蟲的高效方法。 [方法]在北疆的石河子墾區棉田邊緣設置苘麻誘集帶,研究苘麻的田間布置、生長發育不同時期特點與誘集棉鈴蟲效果的關系。[結果]植株越高誘集效果越好,其百株苘麻落卵量大小為:40 cm以上>31~40 cm>21~30 cm>11~20 cm>10 cm以下。在棉鈴蟲產卵不同時期,翠綠色苘麻植株誘集效果都明顯好于深綠色植株。苘麻葉老化后棉鈴蟲產卵更偏向嫩果實。不同行寬的誘集帶百株苘麻誘集的產卵量大小為:3行>5行>1行,總誘集量大小為:5行> 3行>1行,誘集帶越寬誘集量越大,但就其誘集帶的利用效率來看以3行寬最佳。苘麻把誘集棉鈴蟲效果較差,表明苘麻是利用棉鈴蟲的視覺定向行為進行誘集棉鈴蟲產卵的。[結論]生產中可利用苘麻誘集棉鈴蟲產卵,結合化學防治來達到防治效果。

誘集帶;生物防治;棉鈴蟲;苘麻

棉鈴蟲(HelicoverpaarmigeraHubner)屬鱗翅目夜蛾科,是一種雜食性的世界性害蟲,也是棉花的主要害蟲之一。它繁殖力強,危害性大,并對農藥產生較強的抗藥性。隨著生態農業的發展,如何利用有效的生物防治措施防治棉鈴蟲的危害,提高棉花產量和品質是棉花種植的關鍵。目前利用植物做誘集陷阱進行病蟲害防治是國內外植保研究的熱點。美國和澳大利亞以萬壽菊、馬鈴薯、南瓜、甘蘭、油菜等作為陷阱植物,進行邊界[1]、順序[2]、搭配[3]、引誘排斥[4]等種植方式研究,在病蟲害防治方面取得較好效果。而對棉鈴蟲防治,玉米作為陷阱植物[5]受誘集有效期短的限制,篩選出誘集棉鈴蟲的最佳陷阱植物是其防治的關鍵。

苘麻(AbutilontheophrastiMedic)也是一種經濟植物,不僅生長周期與棉花相近,且適應性強、易管理,林克劍等[6]利用其誘集B型煙粉虱獲得很好效果。近幾年調查發現苘麻植株是一種理想的誘集棉鈴蟲植物[7-11],然而也只限于對苘麻植株上的產卵量進行簡單調查,尚未對其誘集原因和方法深入研究。因此,剖析苘麻誘集棉鈴蟲機理,找出高效誘集方法,合理有效利用苘麻對棉鈴蟲進行防治是開發應用的前提。鑒于此,筆者通過種植苘麻誘集帶和利用其生長發育期特點對棉鈴蟲的誘集效率研究,優化了苘麻誘集帶設置,旨在為棉鈴蟲防治提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況試驗地選擇在新疆石河子墾區的143團場,屬典型的大陸性氣候,干旱少雨,晝夜溫差大,光照充足,熱量豐富,有利于棉花生長,是優質棉產區。試驗地有2塊,一塊地誘集帶旁有鉆天楊(PopulusnigraL.var.italica)防護林,防護林高20 m左右,另一塊地無防護林,兩塊棉田相距300 m,兩塊地的其他環境一致。

1.2 試驗設計棉花和苘麻誘集帶同時機械播種。苘麻播種5行,行距為25 cm,誘集帶與棉墑方向一致,距棉墑30 cm。有防護林的誘集帶長為250 m,無防護林的誘集帶長為600 m,且都設在棉田的南邊,呈東西走向。棉花品種是“科陽1號”,行間距為25 cm×40 cm。6月3日對誘集帶的行寬進行設置,行寬分別為1、3和5行,每個行寬處理的誘集帶長為10 m。行寬采取隨機設置,同時保證同一行寬不是連續分布,但相鄰兩個處理是相連的。有防護林的每個行寬處理6個重復,無防護林的每個行寬處理 16個重復,試驗共66個誘集帶。所有試驗都以棉花植株上的落卵量為參照。

1.3 試驗方法

1.3.1苘麻植株顏色對誘集效果的影響。棉鈴蟲暴發第2代苘麻長勢差異大,植株分化為深綠色和翠綠色2種顏色,其翠綠色的苘麻植株長勢好,且2種顏色苘麻比例接近1∶1。從6月18日到28日每隔一天調查苘麻植株上的落卵量,以有防護林和無防護林作為試驗的2個處理,每個大處理下再以3種行寬作為3個處理,共6個試驗處理,4次重復,共調查24個樣帶。每樣帶內采用“Z”型方式隨機選點,每點選其他標準相同的2種顏色苘麻各1株,每樣帶選5個點,每次每種顏色的植株各調查120株。

1.3.2誘集帶行寬對誘集效果的影響。從6月7日到8月9日對不同行寬處理的誘集帶進行落卵量調查,每7 d調查一次,采用“Z”型方式在樣帶內隨機選點,每點調查1株,每樣帶內調查10株,每次有防護林的調查180株,無防護林的調查480株。

1.3.3苘麻株高對誘集效果的影響。把植株分為≤10 cm、11~20 cm、21~30 cm、31~40 cm和>40 cm 5個高度等級,每個等級植株數的比例接近1∶1∶2∶2∶1,試驗設置同“1.2”。從6月18日到28日每隔一天調查苘麻植株上的落卵量,樣帶內采用“Z”型方式隨機選點,每點選其他標準一致的每個高度等級的苘麻各1株,每樣帶選5個點,每次每個高度等級調查120株。

1.3.4苘麻做成把狀誘集成蟲試驗。第2代棉鈴蟲發生期將15棵苘麻捆成一把,把長為0.5 m左右。苘麻把做40個,其中20把噴灑1∶1 000的草酸溶液進行處理,另外20把未用草酸溶液處理,同時制備20個大小相同的草酸處理的楊枝把為對照。第2代棉鈴蟲高峰期的6月19日擺放在棉田中,將無處理的苘麻把、處理的苘麻把和楊枝把分3行間隔擺放,把間距為15 m。每個處理的5把放在一組,共4組,選擇棉鈴蟲較嚴重的一塊棉田,其面積為40 hm2以上,分別把4個試驗組放在面積為60 m×90 m 4個田拐的長方形棉田中。從6月20起在天微亮時連續7 d捕誘集把上的棉鈴蟲成蟲。

1.3.5苘麻葉和果實誘集棉鈴蟲產卵效果的研究。于第3代棉鈴蟲產卵高峰期,7月26日調查苘麻植株葉和果實上的卵量,調查方法和試驗設置同“1.3.2”。

1.3.6試驗對照的調查。從6月7日到8月9日每隔7 d調查棉花植株上的落卵量,調查棉田為試驗地和旁邊2塊棉田,共4塊,每塊棉田調查25株棉花。在每塊棉田隨機選25個點,每點調查1株棉花。共調查100株。

1.3.7數據處理。使用SPSS11.5軟件對數據進行方差分析,方差分析過程中用LSD和S-N-K 2種比較方法。

2 結果與分析

2.1 棉花植株上的落卵量不同時期棉花植株上的落卵量差異大,6月7日、6月14日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日、8月2日和8月9日每百株棉花上的落卵量分別為0、0、1、0、0、0、0、7、0和2粒。從棉花植株上的落卵量看,只有在棉鈴蟲產卵高峰期棉花植株上的落卵才普遍存在,非高峰期落卵量少,棉花植株上很難查到棉鈴蟲的卵。

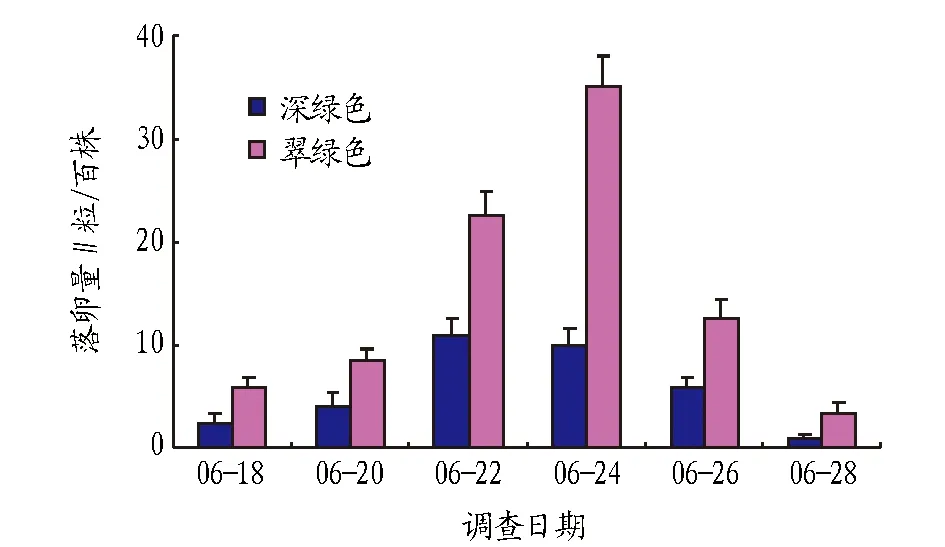

2.2 不同顏色苘麻植株上的落卵量由圖1可知,翠綠色植株誘集的卵量大于深綠色植株,并且差異明顯。方差分析表明,不同試驗處理間差異都不顯著(P>0.05)。整體上看,隨著落卵量的增加,誘集的卵量差異越大,說明翠綠色苘麻植株誘集棉鈴蟲在其上產卵的效果明顯好于深綠色植株,并具有穩定性。

圖1 2種顏色的苘麻植株誘集棉鈴蟲產卵的效果

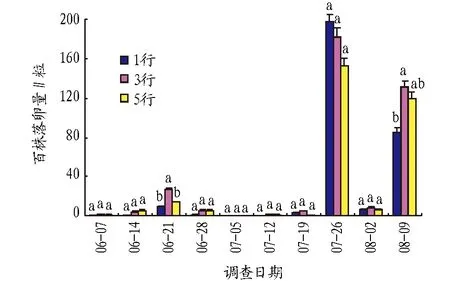

2.3 不同行寬誘集帶誘集棉鈴蟲產卵的效果有防護林和無防護林的試驗地不同行寬誘集效果(圖2和圖3)都表明:百株苘麻的落卵量是3行>5行>1行,由于5行的苘麻植株相對較多,從總的誘集量來看是5行> 3行>1行。同時,防護林對不同行寬誘集帶的誘集產卵量無影響,但對棉鈴蟲發生的每代前期誘集效果有影響,可推遲在其上的產卵。從7月26日的結果看,當棉鈴蟲產卵量大時,行寬對其誘集效果無明顯影響。從7月26日和8月9日的方差分析表明,誘集帶越窄,試驗處理間差異越顯著(1行,P<0.000 1;3行,P<0.05;5行,P=0.753),說明誘集帶越寬,誘集效果越穩定。

注:柱上不同字母表示不同處理間在0.05水平差異顯著(LSD法測驗)。圖2 無防護林的不同寬度誘集帶誘集效果

注:柱上不同字母表示不同處理間在0.05水平差異顯著(LSD法測驗)。圖3 有防護林的不同寬度誘集帶誘集效果

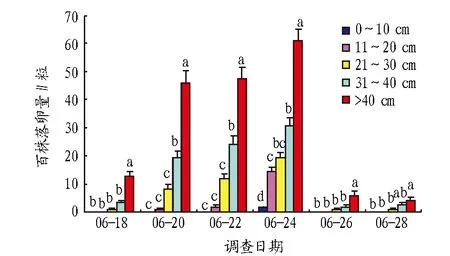

2.4 不同株高苘麻植株上的落卵量不同株高的苘麻上棉鈴蟲產卵量(圖4)的順序是:40 cm以上>31~40 cm>21~30 cm>11~20 cm>10 cm以下,植株越高,誘集效果越好,且40 cm以上的植株誘集效果明顯好于其他4個高度等級。同一高度等級的方差分析,試驗組間差異均不顯著(除株高為21~30 cm的6月28日誘集結果外,P<0.05),S-N-K的結果也把>40 cm的植株另歸一組。說明苘麻的株高對誘集棉鈴蟲產卵起決定性作用,且在落卵量不同的情況下誘集效果穩定。

注:柱上不同字母表示不同處理間在0.05水平差異顯著(LSD法測驗)。圖4 不同株高苘麻誘集棉鈴蟲產卵的效果

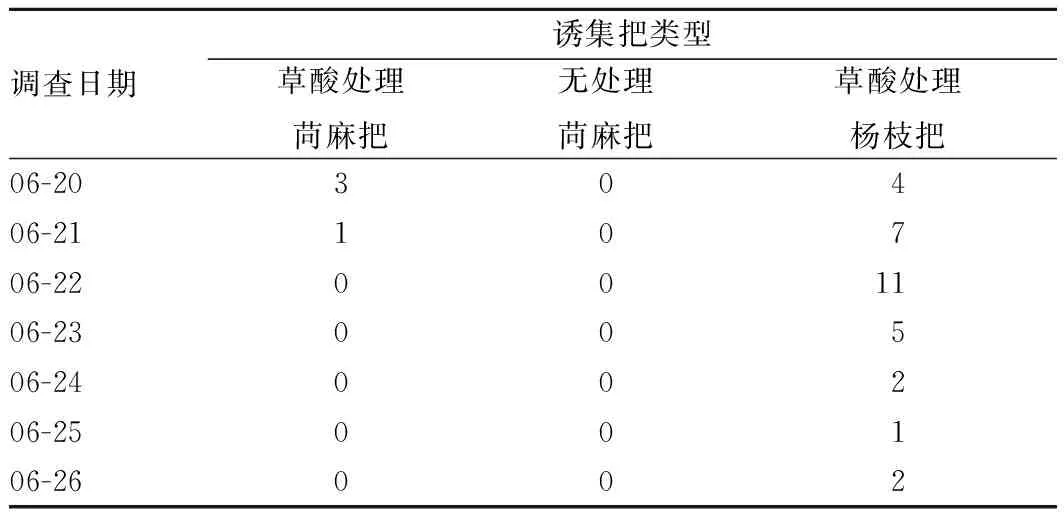

2.5 苘麻把對棉鈴蟲成蟲的誘集效果從其誘捕到成蟲結果來看(表1),草酸處理的苘麻把優于沒有處理的苘麻把,作為對照的楊枝把明顯好于苘麻把,苘麻把前期誘集好于后期。從試驗結果看苘麻自身散發的氣味對棉鈴蟲沒有誘集作用。

表1 苘麻把對棉鈴蟲的誘集效果 個

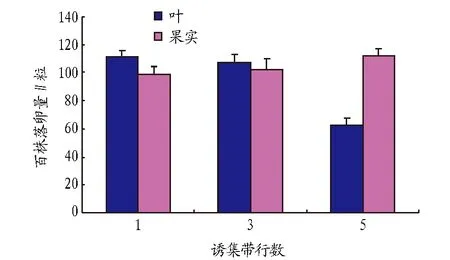

2.6 苘麻的器官在誘集棉鈴蟲產卵中的作用從圖5可知,1行寬的誘集帶苘麻葉上落卵多于果實,3行的葉和果實落卵量差異小,5行的苘麻果實上卵量遠大于葉。方差分析結果表明,苘麻葉在不同行寬的誘集帶間差異極顯著(P<0.001),而果實差異不顯著(P=0.818)。說明誘集帶越寬,果實誘集棉鈴蟲產卵優勢越明顯。

圖5 苘麻葉和果實誘集效果的比較

3 討論

昆蟲對寄主植物定向行為是植物與昆蟲相互依存關系中最重要的行為之一[12]。寄主植物的株高、顏色和種群的面積大小是昆蟲產生定向行為的基礎。植株顏色在誘集昆蟲中起到關鍵作用,如顏色是蝴蝶尋找花蜜的重要標準[13-15],因此,利用顏色差異誘捕害蟲效果具有可行性,如綠色誘捕器比褐色或紅色誘捕器誘蛾數量大[16]。該研究表明,翠綠色苘麻植株誘集棉鈴蟲產卵量要明顯好于深綠色植株,進一步驗證了在誘集棉鈴蟲過程中顏色的重要性。作為誘集植物的株高和種群的集群效應也不可忽視,研究發現誘捕器的方向[17]、高于作物的高度[18]、誘捕器大小[19]等對誘集效果也有影響。棉鈴蟲作為典型的夜行性昆蟲,利用其視覺定向是進行夜間活動的必要手段。而該研究發現植株越高誘集效果越好,誘集帶越寬誘集量越大,表明誘棉鈴蟲是利用視覺定向行為來尋覓寄主苘麻的。

植食性昆蟲在寄主尋找階段通過分布于觸角、下穎須、附節和產卵器等部位的嗅覺感受器對寄主植物特異性的信息化合物進行識別,寄主植物自身散發的揮發性物質也是誘集的關鍵。然而Kennedy等[20-21]研究表明,粉虱、蚜蟲等對植物的遠距離定向主要通過視覺,而非通過嗅覺來決定。苘麻把試驗結果表明,苘麻不能利用自身散發的氣味對棉鈴蟲有誘集作用,說明棉鈴蟲尋找寄主苘麻過程中苘麻的揮發性物質不是誘集的關鍵。防護林只是對誘集帶在棉鈴蟲每一代初期的誘集效果有影響,進一步驗證了上述結論的正確性。

食源是植食性動物選擇繁殖場所的標準之一,苘麻嫩葉是棉鈴蟲對苘麻器官產卵位點的首選,當葉老化時幼嫩果實又是選擇的主要目標。同時從其觀察結果來看,棉鈴蟲產卵選擇苘麻嫩葉遠多于棉花嫩葉,當棉花和苘麻的葉老化時,棉鈴蟲產卵又轉移到苘麻嫩果實、棉花的花和棉鈴的萼片部位上。從棉鈴蟲對產卵位點的選擇來看,其產卵位點總是選擇在幼蟲容易取食的部位,食源的好壞決定棉鈴蟲選擇產卵位點。

病蟲害的生物防治是現代農業的重要發展方向[22-24],而張潤志等[25]利用棉田邊緣苜蓿帶控制棉蚜的危害取得很好效果,說明利用種植誘集帶防治棉田害蟲可行性強。通過近2年的調查發現,只有棉鈴蟲數量大時棉田的單株苘麻才具有誘集優勢。利用田邊種植誘集帶在整個棉鈴蟲生活周期都具有誘集優勢,可以應用棉鈴蟲在苘麻上的產卵規律提前、集中對棉鈴蟲進行防治,減少棉鈴蟲給棉花種植帶來的損失。

該研究結果在生產過程中操作性強,依據行寬對棉鈴蟲誘集效果的影響在棉田周圍設置3行寬苘麻誘集帶即可。再應用植株越高誘集效果越明顯,結合棉鈴蟲前2代是控制后幾代暴發數量和危害性的關鍵,可在棉花播種前進行苘麻誘集帶播種,使其在棉鈴蟲暴發的第1代就有很好的誘集效果,能夠更好地遏制棉鈴蟲暴發造成的危害。苘麻植株顏色由長勢決定,棉鈴蟲產卵高峰期對苘麻進行水肥調節,使誘集帶達到最大利用效率。綜合苘麻株高、植株顏色和誘集帶行寬對誘集效果的影響,運用苘麻誘集帶作為誘集棉鈴蟲產卵的陷阱,結合化學藥品對誘集帶上的棉鈴蟲及其后代進行滅殺,既保證了棉花品質免受農藥污染,又減少棉田的用藥成本,進而實現了有效防治棉鈴蟲對棉花的危害問題。

[1] BOUCHER T J,ASHLEY R,DURGY R.Managing the pepper maggot(Diptera:Tephritidae)using perimeter trap cropping[J].J Econ Entomol,2003,96:420-432.

[2] HOY C W,VAUGHN T T,EAST D A.Increasing the effectiveness of spring trap crops forLeptinotarsadecemlineata[J].Entomol Exp Appl,2000,96:193-204.

[3] MUTHIAH C.Integrated management of leafminer(Aproaeremamodicella)in groundnut(Arachishypogaea)[J].Ind J Agric Sci,2003,73:466-468.

[4] KHAN Z R,PICKETT J A,WADHAMS L,et al.Habitat management strategies for the control of cereal stemborers and striga in maize in Kenya[J].Insect Sci Appl,2001,21:375-380.

[5] 向龍成,康發柱.玉米誘集帶上二代棉鈴蟲著卵規律的研究[J].新疆農業大學學報,1999,22(1):77-80.

[6] 林克劍,吳孔明,張永軍,等.利用誘集寄主苘麻防治B型煙粉虱的研究[J].中國農業科學,2006,39(7):1379-1386.

[7] 張金華.一種理想的棉鈴蟲誘集作物:苘麻[J].植保技術與推廣,1997,17(3):43.

[8] 王江平,康新麗,時玲莉,等.新疆阿瓦提縣棉鈴蟲寄主植物種類及其適合度初析[J].植物保護,2003,29(6):34-36.

[9] 陳東.利用苘麻誘集防治棉鈴蟲初報[J].植保技術與推廣,2000,20(5):44.

[10] 楊曉紅,康建華,黃永紅.野生苘麻對棉鈴蟲的誘集作用及其技術探討[J].中國棉花,2007(6):31.

[11] 楊曉紅,任暉.苘麻誘集棉鈴蟲效果[J].新疆農墾科技,2008(1):26-27.

[12] 杜家緯.植物-昆蟲間的化學通訊及其行為控制[J].植物生理學報,2001(3):193-200.

[13] GHOULSON D,CORY J S.Flower constancy and learning in foraging preferences of the green-veined white butterflyPierisnapi[J].Ecol Entomol,1993,18:315-320.

[14] WEISS M R.Associative colour learning in a nymphalid butterfly[J].Ecol Entomol,1995,20:298-305.

[15] WEISS M R.Innate colour preferences and flexible colour learning in the pipevine swallowtail[J].Anim Behav,1997,53:1043-1052.

[16] 崔君榮,伍德明.誘捕器的不同顏色對棉鈴蟲誘蛾效果[J].中國棉花,1995,22(2):21-22.

[17] COLI W M,HOLLINGSWORTH C S,MAIER C T.Traps for monitoring pear thrips(Thysanoptera:Thripidae)in maple stands and apple orchards[J].J Econ Entomol,1992,85:2258-2262.

[18] GILLESPIE D R,VERNON R S.Trap catch of western flower thrips (Thysanoptera:Thripidae)as affected by color and height of stick traps in mature greenhouse cucumber crops[J].J Econ Entomol,1990,83:971-975.

[19] KIRK W D J.Ecologically selective coloured traps[J].J Ecol Entomol,1984,9:35-41.

[20] KENNEDY J S.Hostplant finding by flying aphids[J].Symp Biol Hung,1976,16:121-123.

[21] VAISHAMPAYAN S M.Visual and olfactory responses in orientation to plants by the greenhouse whiteflyTrialeurodesvaporariorum[J].Ent Exp & Appl,1975,18:412-422.

[22] 李保平,孟玲.國外棉花害蟲綜合治理現狀和發展趨勢[J].新疆農業科學,1997(5):222-225.

[23] 宋慶平,陳紅,陳謙,等.新疆棉田病蟲害防治策略與技術展望[J].中國棉花,2002,29(12):7-9.

[24] 王志賢,賀志強.新疆棉花病蟲害的綜合防治[J].塔里木農墾大學學報,2000,12(1):34-37.

[25] 張潤志,梁宏斌,田長彥,等.利用棉田邊緣苜蓿帶防治棉蚜的生物學機理[J].科學通報,1999,40(20):2175-2178.

Optimized Study ofAbutilontheophrastiTrappingHelicoverpaarmigerain Cotton Field

JIANG Cheng-guo

(Jinshan District Agricultural Technology Extension Center, Shanghai 201599)

[Objective] The airn was to optimize the setting ofA.theophrastitrapping band and summarize effective method of trapping cotton bollworms of abutilon. [Method] Some rapping bands ofA.theophrastiwere set up on the edge of cotton fields in Shihezi of northern Xinjiang, and the relation between the layout in the field, characteristics ofA.theophrastiin different stage and the effect of trapping cotton bollworms were studied. [Result] The higher the plants were, the better the trapping effects were, and the number of accumulated eggs drop more than 40 cm>31-40 cm>21-30 cm>11-20 cm>less than 10 cm per 100 plants. In different periods of cotton bollworms laying, the attracting effects of emerald plants were significantly better than dark green. After ageing of the abutilon leaves, cotton bollworms were more like tender fruit to egg. the accumulated eggs of 100 abutilon were 3 lines > 5 lines > 1 line for different wide trapping band, in total, the trapping amount was 5 lines> 3 lines> 1 line. The wider the trapping band was, the higher the trapping amount was, but the 3 lines was the best width in using the trapping band. The abutilon bundle had poor trapping effect on cotton bollworms, and it showed that abutilon trapping cotton bollworms oviposition by using visual orientation behavior ofH.armigera. [Conclusion]A.theophrasticould be used to trapH.armigerain production,combining with chemical control.

Trapping band; Biological control;Helicoverpaarmigera;Abutilontheophrasti

蔣成國(1977- ),男,安徽霍邱人,農藝師,碩士,從事作物栽培研究。

2015-08-07

S 435.622

A

0517-6611(2015)28-081-03