何岸 被“觀看”擠壓的“物”

或許觀者會從展覽“硬漢不跳舞”的名稱中尋找依附于作品的“知識圖解”,但在極簡的、成組的金屬物作品中絲毫看不到有文字意味的關聯性。首先這能透露出何岸對思考切入點的感性方式,其次是今天人們依然使用顯而易見的固有經驗去看正在發生的“時間改變”是行不通的。“硬漢不跳舞”來源于美國作家諾曼?梅勒同名小說,盡管小說內容籠罩在色情、暴力、謀殺等情節下,但是其中不斷漂浮不定的主人公角色,給予何岸從生命的體驗到當前錯綜復雜的社會現狀“必然性”的體會。其印象最深刻的是小說內容和人物在一個完整的過程中又呈現出諸多碎片式的中心,碎片既是中心又是部分,整個小說內容呈現出一種非“線性滾動式”的結構關系,這正是何岸關于“硬漢不跳舞”這一展覽思考切入點的感性出處。 在這種不平衡、雜糅的角色關系中擠壓出來的“情感關聯”與當下的社會結構是相似的,社會關系在某些程度更像一種“情感關系”,因為其線索變得不那么線性,隨時處在沒有規則、離奇、有韌度但又相互融入的中間狀態,并且通過語境自動生產出新的情感方式、敘事方式。何岸的作品確實面對了商品社會的語境,但并不是直接象征了社會表征,看起來更像擠壓出來的那部分“情感關聯”——多了理性的動作。

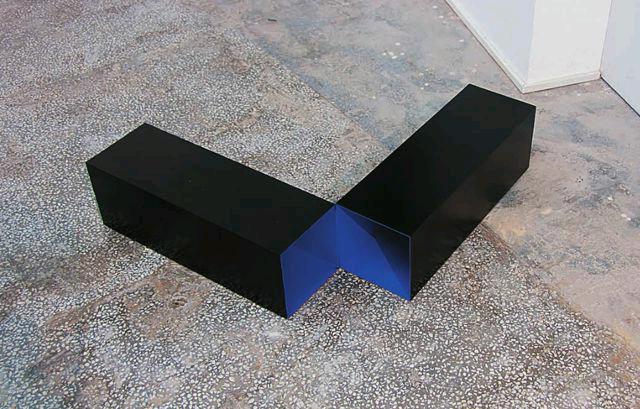

整個空間由不同的被撞擊后的箱體與極簡的幾何形體組合而成,按照部分放置在空間的不同位置,在空間中形成擺放關系,同時與光交錯,材質屬性的反差在這里體現的越發獨特,形成“獨立碎片”和“整合”的關系。往往信息的表露會帶出一種意識形態的牽引,從“直接觀看”的角度來看擺放在地面的深色箱體和立在墻上的藍色箱體都有同一種“事物狀態”的屬性和指向性。但從“內在觀看”的的角度出發,附著在他們表面的黑色固體在作品中有種問題的“懸浮關系”,它按照空間和時間的關聯性,看似是正在發生的,但又是凝固的,并與立著的藍色箱體表面上的黑色固體形成一種邏輯性的悖論關系,它鑒于發生與視覺獨立的的共存關系中,所以附著在藍色箱體上也可以被直接看成是單純極簡的顏色形體。何岸的這種思考呈現也正是從小說不平衡、雜糅的角色關系中擠壓出來的“情感關聯”,并且與“碎片和整合”的關系保持一致。

如果使用視覺藝術的美術史經驗來眺望何岸的作品,那也只是把觀看停留在“極簡”的論調上,那它作品中不同材質和物的狀態就絲毫沒有問題的牽引力。在材質的掩蓋下,何岸使用了“真和假”的不同經驗,展開關于存在性、經驗、發生、潛在的情感等問題之間“懸浮關系”的對話。何岸作品中“感性的情景”是他一直所挖掘和提升的東西,并且他極力去尋找一種更“第三視角”的藝術關系。

I ART: 這次個展的名字是“硬漢不跳舞”,與美國作家諾曼?梅勒的小說同名,那你是通過使用正常的文字關系,還是利用了小說內容內部的“反差性”引申到創作的?

何岸:這小說是1988年出版,沒看完。內容講的是色情、暴力、謀殺等,主人公變來變去,我認為有意思的是主人公的角度,雖然是男性化的角度,但剛開始很確定,后來又不確定,再后來又確定,確定的時候是來回飄渺、來回移動的,這是一種很酷的表達方式,再看名字它從感覺上很一致。主要它是有指涉性的,與社會有關,能看到關于性和暴力與我們不一樣的看法,當時我們并不理解,現在理解了,如果說這個社會進入商品化、消費等等雜糅性的生活里面,它就是這種現狀。包括對情感的看法都是符合流水線生產,也包括情感的表達方式。我想利用這種方式把自己的某些情感進行轉換、削揉、雜糅,也想把另外一種情緒帶出來,可能要借助外界,利用外界自動的生產出一種新的情感方式、敘事方式。

I RAT:透過你之前的作品來看,發現在名稱上都有一種悖論關系,這個關系是不是和“硬漢不跳舞”中的反差性有很大聯系,是不是要做一種反的呈現?

何岸:我原來是這么考慮的,但當你做作品的時候,覺得做反向的東西都不對,當你達到你所想的程度之前,你又得后退一步,不能讓它落地,這個時候作品是處于一種半真空狀態——像懸浮,又不斷的往地面靠近。但是我又得去控制它,不讓它靠近,有一種無力感,不能讓它落到實處 。

I ART:在關于這次展覽的資料中看到你這樣說到“每次扣齒,我都能清晰記得車禍中傳達到顱底的那種震蕩,不是轟的一聲,而是砰的一下,你的身體就如泄氣的氣球。”那展覽是不是針對記憶的一次行為聯想?

何岸:這是一種非常碎片式的回憶,那它局部又很清晰,整體又很模糊。這里勾起記憶的觸碰點,這個觸碰點好像通過另外一個碎片把記憶勾起來,真正的記憶它像一個砂紙不斷地在摩擦自我,讓你有疼的感覺,又再分泌某種東西,以一層層的方式,并且勾連著自身某些東西,但自己又不能確定這種勾連是否真實,它們交織在一起,讓你進去另外一個世界。對我來說它和真實是有關系的,但具體是不是真實是很難確定的。

I ART:這里說到的“記憶”和這部小說的聯系在哪?

何岸:這部小說是典型的后現代主義文本的類型,其中語言結構是碎片式的,但它特別像巨噬細胞一樣,吸引諸多別的東西到它的身體并穿透它,停在那再生長,這是我達不到的。我的記憶是翻滾狀態,翻滾狀態它還是有一個時間和空間的感覺。而小說像巨噬細胞一樣吸引別人來侵犯自己,同時再生長,有點像分型結構,它并不是一個翻滾狀態,我們所謂的記憶是不斷在翻滾的,只是一個線性記憶,線性記憶現在看來只是一個表象。

I ART:你說到“嘗試把每一種悲觀態度轉化成波普式的情感,或許是一種有益的難度吧。”這里轉成波普式的情感是什么意思?

何岸:我們現在每一個情感都和這個社會的生產方式、生產機制有關,生產機制附帶生產了我們的情感。我們很容易理解波普的方式,因為今天很消費、流水線,但是今天的情感和我們過去的情感是不一樣的,如何不一樣,我并不知道,所以我想做這樣一個作品,逐漸依靠外界把這些感受重新生成一個東西。

I ART :感覺現場作品有種時間正在發生的凝固感,對這個發生的時間是怎么看待的,因為在其中能看到部分到整體再到部分的關系?

何岸:首先我做了一個箱體結構,通過外力來沖撞它,沖撞好多次后達到我想要的感覺,然后再覆膜,最后再上油脂。但在這個過程中我只是把握好幾個材料之間的語言關系,其中懸浮感不是靠油脂,也不是靠箱體的撞擊,是靠那層膜把懸浮感帶出來,這里我說的是思維上的懸浮。現在感覺它既不是鐵,又不是另一種材質,它改變了本身的屬性,這一點是很值得觀看和思考的。

I ART:空間中有一個很獨立的好似被折斷的黑色幾何形體的作品,它不是單純的極簡,它有發生的感覺,你是怎么看待的?

何岸:它是整個空間的句號,它把整個空間濃縮成一個類似模型但又有無窮矛盾的感覺。其中的藍色第一眼會產生錯覺,會感覺它是平的被堵塞的,左右空間有一個聯通的關系,這是我考慮的,它是一個詞語的句號。

I ART:從你的這些作品中整體能看到我們視覺經驗中現成品和物的屬性,并且又暗含一種材質的視覺反差,但又從細節來看作為細節和碎片部分它也獨立有效,和整體又有一種區別感,所以對于這兩部分的關系你是如何考慮的?是不是和小說中主體和個體隨時成立的關系有關?

何岸:實際上沒有主體只有客體,我們直觀的看這些作品,其中流露出我們經驗里的壓迫感,這種碎片生成我們觀看上的反差性,整體和細節是隨時成立的。其中的主體是我們通常還會看到普遍思維經驗里的東西,作為一個藝術家真的去打破一個東西是很難的,并且這么多年形成的文化線性的關系。但是我們又必須需要去打破。我覺得文本和作品的區別還是得回到作品的形態,總會通過一定的形態與你的觀念發生關系。

I ART :看到箱體上那部分黑色固體有流動液體的感覺,但它的獨立性和非情景性又很強,所以就很有趣,這里的呈現你是怎么考慮的?

何岸:因為它是隨機的,你把握不好就會變成一種水墨的感覺,這有很大的危險性。并且在平放和立著的箱體之間形成聯系和對比,顯得并不具象,有的是隨著形體走,有的不隨著形體。

I ART :感覺你這次的作品相比之前的作品更理性一點,你如何看待?

何岸:這只是一個開始,很多東西還是要回到自己的性格里面,所有的作品和人都有一個哲理性的鄉愁。

I ART :從現場的作品來看,你在很多的細節上流露出很多你在控制這種理性時的“動作”,你是怎樣考慮的?

何岸:從某些角度來看它就像一種“明暗”關系,如果你反觀整個美術史,慢慢回到這些簡單的關系上,然后發現就是這些問題。歐洲建構的這些美學關系,今天我們可能司空見慣,導致看到這些問題毫無思考,好似溶入自己的血液一樣。

I ART : 我認為作品中這些細節的關系,好似在電影鏡頭中使用了一個只拍人的腳來傳達情緒的鏡頭,仿佛在直接的描述中多了一個動作。

何岸:電影更是如此,這種政治空間的關系或許比我們通過繪畫,通過文本感受的更強烈。因為電影的每一個鏡頭都有意識形態,它是可被分析的,并且給人的心理描述感和想象是很強的。就像你剛才問我作品中的色彩、材質一樣,他們就變得非常重要。包括其中的鋼板都是作為一種理性的參照,假設不使用鋼板,上面再覆一層假,好似變成真的,從某種關系來看這樣會變得不成立。反過來看,底下是真的,然后再覆膜,這樣”真假“的空間關系就會亂,就會達到我所想的某種理性關系。(采訪/撰文:李寧部分圖片提供:沒頂畫廊、藝術家工作室 部分圖片攝影:李寧)