鄭田明 別拿畫當真 什么都沒有發生過

鄭田明出生在東北,一個支援東北建設的浙江家庭。幾十年來祖輩的語言和飲食依舊保留著江南的風俗習慣,一門之隔就是跨越了兩千五百公里的生活方式。用鄭田明自己的話說,回到杭州也算是完成了祖輩對故土的一番夙愿。其中交織著太多社會的時代變革和人性的情愫眷戀。

現在的鄭田明依然會穿象征著自己曾經憤怒過的拔去鉚釘的斜拉鏈機車皮衣,帶著害羞的史蒂伽(鄭田明收養了多年的流浪狗)在工作室樓下散步,史蒂伽每次都會在一個小土丘上環視一周,鄭田明還為他的狗畫了一張如偉人一樣夕陽下背影的肖像

無論是對家中三代人的生活變遷還是對自己曾經的憤怒叛逆,鄭田明提起這些的時候都異常平靜,他覺得這些都是讓他成為此時此刻此模樣的過程,當然現在的狀態也并非唯一的結果。正如他的繪畫態度——就是要畫一張畫,不用顧忌前因后果,作為一個無限短暫的時空切片,為下一幀切片襯托出無限的可能性。在鄭田明看來,他的作品既可以是命運悲劇和喜劇的臨界點,也可以是平靜的綿延,他要做的只是一個公平的畫面,讓命運順其自然,把經歷和體會留給這些命運本該屬于的人。

如果能用一個字來形容鄭田明,那就是“靜”,這種靜不是表面上的安靜,更多的是心中對自己無聲的整理。斜拉鏈朋克皮衣、充氣恐龍玩具、時速30公里的山地車、還有愛叫又害羞的史蒂伽,這些看似不平靜的事物,也被鄭田明靜的氣息所感化,成了他更多片段中的延伸。

半野:在杭州生活了多久?

鄭田明:高二的時候就來杭州了,當時為了考中國美院,在杭州七中讀了兩年。

半野:那個時候為什么一定要來中國美院?

鄭田明:這個說起來可能有點復雜,我爺爺奶奶都是浙江人,剛解放的時候他們到東北支援建設,就留在東北了,他們在那邊還說的是家鄉的方言,吃的是雪菜。我父親出生在東北,已經和東北人差不多了,但是他們特別希望后代里面有一個人能回到浙江,我可能就是冥冥之中被選中的那一個。

半野:那你是什么時候開始學習美術的?

鄭田明:我從小就愛畫畫,有那種看到什么東西就要畫下來的欲望。但是開始正規學習美術之后發現區別還是挺大的,我不太喜歡畫石膏像什么的,不太理解為什么一個東西要分成塊面、畫一個顏色就要有黑白灰什么的。

半野:能談一下對在學院里那段時間的印象嗎?

鄭田明:剛考上美院的時候,正好趕上一批年輕的老師進來,當時在基礎部,是薛峰老師教我們,一上來就給我們洗腦,推翻考前的石膏像思維,給我們看當代藝術,讓我們知道原來還可以這樣畫畫,那個時候我才隱約體會到什么是藝術。他和我們說“以后你們不要做畫家,一定要做藝術家”,這句話對我的影響非常大。后來進了壁畫系,導師是吳山老師,他在美國待了很久,對我們很寬容,我們做些實驗形式的東西他從來不干涉,一直鼓勵我們做下去。那時候我也比較叛逆,每天都很憤怒,到了畢業創作的時候做了很多像狗一樣的東西,還做了個籠子,然后把所有的畫都關在籠子里面。

半野:美院畢業之后你去了意大利。

鄭田明:去了意大利以后,就覺得當代藝術沒那么奇怪了,因為他們有一個完整的美術史,文藝復興、巴洛克、浪漫主義、現代派到當代藝術一條完整的藝術發生脈絡擺在那里,所以見到什么都不會奇怪,也比較寬容;國內的話這個階段可能不完整,有種在夾縫中的感覺,老教授覺得你的東西不是按照他們那套評判畫面標準體系做的,有些批評家們覺得這種畫面比較過時,不夠觀念。

在意大利我選的是繪畫工作室,還是按照之前的軌跡繼續下去。那里理論方面的課占的比重比原來在國內大一些,像是這邊也有的美術史,還有符號學、社會學這些課程。技術方面的課也是有的,但不像國內是要教你畫成什么樣,他們會尊重你選擇的方向,在遇到一些技術上的困難的時候,就可以去問繪畫老師,怎么樣去實現我的想法。所以我覺得更像是一種理解世界方法上的區分,而不是媒介上的區分。

那幾年正好趕上經濟不景氣,畫廊大批倒閉,剩下的基本都是大畫廊,不大會為年輕藝術家做展覽,我們就同學之間自己組織展覽,比如在哪個同學家把客廳東西搬掉,然后印很多海報去貼,每天輪流在場地值班,這種展覽也是有很多人去看的。

半野:聽說你在意大利曾經做過一個藝術家的訪談項目,可以介紹一下嗎?

鄭田明:那個項目的創始人是我在中國美院的同學,后來他去了德國留學,他先是做了一本電子雜志,介紹在歐洲的亞洲藝術家,做了一期之后我才加入的。我們每個月挑一個在歐洲的亞洲藝術家進行訪談,這個項目到現在已經快兩年了,采訪了十幾個藝術家。通過這個項目我才體會到藝術真的是沒有國界分別的,大家玩的東西都差不多,只是玩法不一樣。

半野:當你再次回到杭州,覺得這里有什么變化?

鄭田明:之前在杭州,我是一種游離在外的狀態,在學校里也不怎么和外界接觸,只知道學校有幾個特別有名的藝術家,可是又覺著他們和我們的生活又沒什么關系。有時候我和身邊的同學買點吃的買點酒找個地方就算做了個展覽了。后來回到杭州,發現杭州一下子有了好幾個專業的當代藝術空間,也不再只盯著大牌藝術家做展覽了,給了我們年輕人好多機會。我也通過這些認識了好多新的朋友,人多了就開始有交流,平時經常去別人的工作室看看,知道了很多之前沒想過的事,感覺就像是和很多人一起玩一個游戲。

半野:環境的每一次變化,會體現在你的創作上嗎?

鄭田明:以前的作品都是比較憤怒的東西,別人看我越不爽我越開心的狀態,走在街上就像讓人打我,后來在威尼斯,街上都是很古典的東西,這些東西已經慢慢滲透到了生活里面,讓我自然而然地變得不想再反抗。現在的作品就有些變化了,我理想中的作品可能是一種帶有悲劇內核的戲劇,這種東西可能表面上看著有點搞笑、玩世不恭,但是最終表現的還是一個悲劇,就像一個人面對命運無力反抗的感覺。有些東西,是我隨著年齡的變化慢慢接受了,就像現在更關注命運,有時候當預言家告訴你一件事情注定要發生,你越是反抗就越會促成這件事情的發生,可以說就是角度的變化,我不再是站在一個反抗的角度觀察和創作了。

半野:能具體地談一下最近的作品嗎?

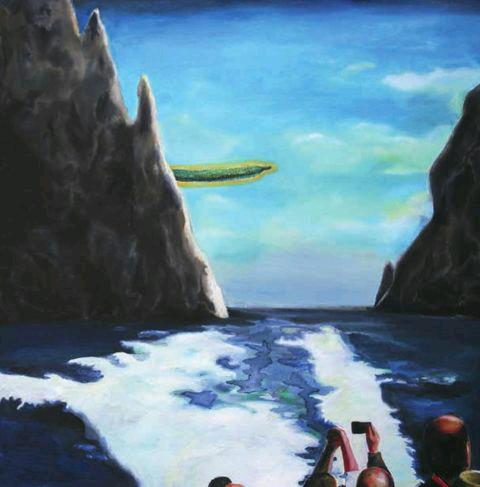

鄭田明:最近的作品里要表達的東西可能和我自己的關系不是很大,更多的都是在嘗試尋找一個視網膜的刺激,比如一瞬間的壯麗景象中的光線,夕陽中偉人的背影、電影里的一團火焰這些仿佛可以印到掛歷上非常戲劇性的場面,你甚至可以理解成是一部電影中的一幀畫面被無限拉長,靜止在這里。

其實就是一個東西復雜到簡單的過程,像是一個現實中很難捕捉到的夕陽的畫面,放在具體情節中可能會是一個宏大的場面,可以烘托出故事的背景,但是這一幀畫面脫離了情境之后看起來就是一個普通的風景看起來還有點俗,反而不如海面、森林和灰色調的風景什么的耐人尋味。

半野:那你覺得別人再看這些作品的時候能理解你的想法么?

鄭田明:制造作品的時候,我就是一個參與者,但是做完之后我就出來了,邀請別人進去,觀眾看到我的作品有什么反應只有他們自己才知道,我更希望觀眾看了我的作品會從自己的記憶和經驗中想到一些東西,而不是試圖找到什么線索進入我的節奏,具體到每幅作品里面都會有些自己的造型偏好,這些只對自己起作用,不對觀眾起作用。

半野:除了繪畫,我們還看到過你的裝置,在做裝置作品的時候動機和繪畫是一樣的么?

鄭田明:其實是一樣的,對我來說有的時候畫一幅畫就是做一件裝置,需要很多技術手段去生造一個三維空間,而裝置它就是一個現實存在的東西,就擺在那里了,可信度更高。

半野:那你未來的作品會如何發展?

鄭田明:我對目前的狀態比較滿意,還是會先持續下去,直到一個能讓我自然而然地發生改變的情況出現。不希望尋找一個主題,為了它去做一個改變的決定。(撰文:BAM)