社會化養老趨勢下社會照料與家庭照料的關系

劉柏惠+寇恩惠

摘 要:我國老年社會照料的供需差距要求合理搭配社會與家庭的功能,以最小成本提供足量優質服務。本文基于微觀數據考察社會與家庭在提供老年照料中的相互作用機制,發現社會照料能夠每周減少45.84小時的家庭照料時間,替代效應明顯。這種作用在不同的人群和服務類型中表現不同:獨居老人替代效應更明顯,基于社區的照料與家庭照料反而呈互補關系。這些結論表明,我國還應繼續借助社會照料的發展來解放家庭中的潛在勞動力,尤其要加強對空巢老人的照料,并在社區照料中發揮與家庭的協同作用。這對于完善公平可持續的社會養老服務體系、維持勞動力市場的穩定性都具有較強的借鑒意義。

關鍵詞:老年照料;家庭照料;社會照料;作用機制

中圖分類號:C913.6 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4149(2015)01-0022-12

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2015.01.003

收稿日期:2014-07-06;修訂日期:2014-09-08

基金項目:教育部人文社會科學青年基金項目“最低工資對中國城鎮居民收入分配的影響研究”(14YJC790056);國家自然科學基金青年項目“最低工資與城鎮減貧:影響機制與實際效果的微觀體驗”(71403289)。

作者簡介:劉柏惠,經濟學博士,中國社會科學院財經戰略研究院助理研究員;寇恩惠,經濟學博士,中央財經大學稅務學院講師。

The Interaction Mechanism of Society Care and Family Care

under Social Elderly Care Trend

LIU Baihui1,KOU Enhui2

(1. National Academy of Economic Strategy, China Academy of Social Science,Beijing 100836,China;

2. School of Taxation, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081,China)

Abstract:The gap between social elderly care needs and supply capacity require a rational combination of society and family, and supply adequate quality service with minimum cost. On the basis of microdata, this paper inspects the interaction mechanism of society and family in the process of providing elderly care. We find that social care can reduce 45.84 hours family care per week, which implies a distinct substitution effect. This effect is quite different among groups and service types. Elders living alone have a much obvious substitution effect, and care based on community is complementary to family care on the contrary. These results show that we should continue to liberate the potential labor force of the family, and care should be emphasized on emptynest elders, the synergistic effect with family should be enhanced in community care. This conclusions we get in this paper are of great reference significance in improving the fair and sustainable social elderly service system and maintaining the stability of labor market.

Keywords:elderly care; family care; social care; interaction mechanism

一、引言

面對日漸嚴峻的老齡化形勢,各國的老年照料都在走向社會和回歸家庭之間權衡,以便形成最優的照料模式,以最小的社會成本為老年人提供優質的照料服務。為此,明確家庭和社會在老年照料中的相互作用機制成為首要任務

按照國際慣例,針對老年人的照料形式可以劃分為兩大類:社會照料(正式照料,formal care)和家庭照料(非正式照料,informal care)。前者包括基于社區的居家照料、基于社區的家庭外照料、機構照料等形式,由簽訂合同的人提供服務,并根據雇傭合同得到固定收入。其中基于社區的照料一般由照料人員提供上門服務和日托服務,也稱為居家照料;機構照料為老年人提供集中居住的照料服務,表現為養老院、護理院等形式。非正式照料則是由配偶、成年子女或其他親戚、朋友、鄰居等與被服務者已經存在某種社會關系的人提供的非支付性、無組織的家庭照料。。在我國,探討這一問題具有更為迫切的現實意義。

《人口與經濟》2015年第1期

劉柏惠,等:社會化養老趨勢下社會照料與家庭照料的關系

我國有悠久的家庭養老傳統,跨入老齡型社會后,逐漸增加社會養老的分量,向建設“居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的社會養老服務體系”發展。在與國際上相吻合,我國社會照料發展出兩類實現形式:一類是老人留在家中,由社會機構提供上門服務和日托服務,一般稱為居家照料;一類是養老院、護理院等形式的機構照料,為老人提供集中居住的照料服務。就目前形勢看,社會養老服務雖然在發達地區和大中型城市已粗具規模,但要在全國廣泛鋪開還面臨著極為復雜的環境,存在諸多困難。在需求方面,我國人口老齡化速度非常快,美國65歲以上人口比例從4%上升到6.8%用了40年時間,澳大利亞用了35年[1],但我國僅用了18年,留給家庭和社會的調整時間很短。另外,我國自20世紀70年代末開始實行的獨生子女政策在家庭結構中的作用逐漸顯現,到2015-2020年,每位老人擁有的子女數量會從現在的5-6個下降到1-2個,家庭規模向小型化、核心化發展,家庭難以承受養老重負,對社會照料的需求呈現爆發式的增長[2]。然而,在供給方面,我國是在人民生活還不富裕的情況下進入老齡化社會的,社會保障制度也還不健全,短時間內提供足量社會照料的經濟壓力非常大。在這些因素的影響下,老年人的照料需求必然會走出家庭,在社會中反映出來,但在短期內,社會老年照料服務的承載能力和供給結構還遠不能與需求相適應。

以上老年照料需求水平與供給能力之間的矛盾決定了社會化養老服務體系的構建是一個較為漫長的過程,必須在整體發展目標的指引下,探索漸進的實現路徑。當務之急是確定家庭和社會在老年照料中的相互關系和作用機制,并銜接二者的功能,使居家、社區、機構各得其所,相互協調,形成合理的老年照料模式組合,使對老年人的照料優質高效、公平與可持續。

基于以上考慮,本文嘗試從多個角度考察我國老年照料中家庭與社會之間的關系,為老年照料服務體系的構建提供參考。試圖回答的問題包括:社會照料與傳統的家庭照料之間存在怎樣的關系?這種關系的邊際效用大小如何?老年人的居住模式對以上關系有何影響?具體到不同的社會照料形式與家庭照料間的關系有何不同?

二、實踐發展趨勢及相應的研究回顧

從實踐的角度看,我國對老年人的照料形式經過了漫長的演變過程。在傳統社會中,老年照料服務更多地以家庭贍養的形式實現,“甲代撫育乙代,乙代贍養甲代,乙代撫育丙代,丙代又贍養乙代,下一代對上一代都要反饋”,呈現家庭內代際成員間的互動形式[3]。新中國成立后,農村的土地改革推動了宗族觀念的淡化,農業、工商業的公有化改造威脅到了父母與子女之間由家庭財產產生的依賴關系,生產組作為一種新的社會生產和活動主體能夠為人們提供退休福利和醫療照顧服務,政府出臺的保障制度和社會福利政策也惠及老年人

城鎮和農村的老年人能夠享受到基本的生活保障,對于農村老年人口,“五保戶”制度與“合作醫療”制度共同以社會救濟和互助共濟的形式實現了對家庭無法提供照料老人的保障功能。對于企事業單位的老年人,享受國家提供的統一的保障制度,因傷殘、疾病、年老、殘廢等喪失勞動能力時都能得到基本保障。。在這些因素影響下,社會的贍養功能逐漸凸顯。但由于儒家孝道思想的深厚基礎,以及客觀條件方面的支撐,家庭保持了養老的主體地位。例如,1958年出臺的戶口登記政策限制了人口遷移,使得家庭的穩定性得以保持,生產力發展所帶來的生活水平提升為照料老人提供了物質條件,新中國成立初期的人口高出生率使人口金字塔維持在成長型狀態,也為老年人的家庭贍養提供了基礎。

隨著人口老齡化程度的加深和家庭結構的核心化,家庭贍養老人的能力進一步受到限制。相關部門從20世紀末開始頒布一系列政策條例,規范和促進社會化養老服務的發展,滿足老年人對社會化照料不斷增長的需求。2011年印發的《社會養老服務體系建設規劃(2011-2015年)》提出,在“十二五”期間,“初步建立起與人口老齡化進程相適應、與經濟社會發展水平相協調,以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的社會養老服務體系”。到2015年基本形成“制度完善、組織健全、規模適度、運營良好、服務優良、監管到位、可持續發展的社會養老服務體系”。十八屆三中全會再一次肯定以上定位,強調了社會養老服務體系建設的重要性。

然而,當我們對比發達國家養老模式發展軌跡時,發現與我國大力發展社會照料以替代家庭照料不同,在嚴峻的人口老齡化形勢下,受福利多元主義思想影響,一些國家在經歷了大范圍的老年服務社會化之后,又開始倡導“就地老化”、“去機構化”以回歸社區和家庭,強調家庭照料或社區照料優先于機構照料。至20世紀80年代,就地老化的老年照料制度得到廣泛推廣,并在90年代成為世界上許多國家的老年照料政策目標[4]。各國逐漸將對家庭的轉移支付和直接的服務供給相結合,投入資金培育家庭網絡提供服務,并逐漸在競爭基礎上建立新的社會照料市場[5-6]。這種變化的原因主要有兩個:首先,家庭照料和社區照料更具有成本效益,能夠減輕財政負擔,是對機構護理的良好替代[7];其次,失能老人更加偏好于住在自己家里,相似身體情況下接受在宅服務的老人比住在養老機構的老人感到更快樂[8]。

與以上實踐發展趨勢相適應,國際上出現了大量研究社會照料和家庭照料關系的文獻,出發點在于尋求最優的照料方式組合,減少政府對老年照料的支出,但至今仍沒有形成統一結論。有學者發現,社會照料增加對家庭照料供給沒有顯著影響[9-10]。但也有學者指出,政府對家庭照料的補貼會大幅降低社會照料的需求量,對機構照料的影響尤為顯著[11],即社會照料與家庭照料使用之間有反向關系[12]。但這些結論又與蘭加(Langa)等人的發現出現了矛盾,他們的研究顯示社會照料和家庭照料間存在互補關系,兩種方式需要協同作用,任何一種都不可或缺[13-14]。

以上分歧很大程度上源于家庭照料和社會照料間的復雜關系,這兩類服務可以同時發生,也可以一前一后,是互相影響的,社會照料有不同的類型,家庭照料和不同類型的社會照料之間可能有不同的關系。查爾斯(Charles)和賽瓦克(Sevak)認為兩種照料方式之間到底是替代的還是互補的,取決于所使用的計量方法,他們使用相同的原始數據,用OLS和2OLS方法得出了相反的結論[15]。實際上,在實證分析時要處理好變量的內生性問題,也要將社會照料劃分為不同類型進行考察。派森(Pezzin)等人用社會照料的滯后變量來預測家庭照料的使用情況[16]。范·霍藤(Van Houtven)和諾頓(Norton)控制內生性問題,使用兩部模型考察家庭照料對五類社會照料的影響,發現社會照料的種類不同對結果有至關重要的影響,付費的居家照料與家庭照料間是替代關系,而與醫療有關的照料與家庭照料間卻是互補的[17]。博林(Bolin)使用工具變量方法,發現社會照料和家庭照料的關系取決于社會照料的目的,當需要高質量和專業的照料來恢復健康時,家庭照料是社會照料的互補品,但在其他維持健康的方面,二者是替代的關系[18]。

在我國,學者們證實了家庭照料帶來的機會成本,例如,會對子女的勞動參與、工作時間、健康等造成一定程度的影響[19-20],甚至還可能伴隨著貧窮等問題,這會降低子女的照料意愿[21]。還有一部分文獻對社會照料提供總量不足和地域間和人群間分布不均問題進行了定量分析[22-23],揭示了社會照料面臨的困境。但我們還未見到討論我國社會照料和家庭照料之間關系的文獻,家庭和社會在老年照料中的相互配合關系也就不得而知,而這是社會化照料體系發展過程中不可或缺的參考和依據。

三、理論和實證模型

1.理論模型

老年照料服務有兩個鮮明特點:其一,老年照料服務所包含的是低技術含量、勞動密集型的生產活動,其目的是補償老年人在家庭生活照料(如購物、做飯、清潔等)和自我照料(如洗澡、穿衣、進食等)中的活動能力喪失。其二,老年照料服務的選擇是家庭決策的結果,家庭成員不僅要一起為老年人的利益做決定,還要提供這些照料,共同承擔成本。基于格羅斯曼(Grossman)的健康需求模型和貝克爾(Becker)的家庭決策模型[24-25],本文對包含家庭照料的健康和家庭決策進行分析,為分析家庭照料安排提供一個理論框架。

首先考慮一個簡單的代表性家庭決策模型,包括照料使用者和照料提供者。在預算和技術限制下,家庭分配時間和收入來達到效用最大化。假設在一個代表性家庭里,年輕人是照料提供者,老年人是被照料者,家庭的效用函數可以定義為:

U(X,L,A|τ)(1)

其中,X為消費品,L是休閑時間,A是老人的日常活動能力,U(·)同樣也依靠于一個偏好參數τ,用以表示一些不可觀察到的偏好水平。在此框架下,家庭協調生產和消費,其中包括資源分配和對老年人日常活動能力的投資。一個被照料者的日常生活能力可以用生產函數來表示:

A=A(IC,FC|H)(2)

其中,投入要素包括社會照料的時間M,家庭照料的時間C。社會照料FC是從市場上購買的,家庭照料IC由家庭成員提供,H是照料接受者的健康狀況。時間和收入的限制為:

PXX+PIC*IC+W*FC=I+W(T-L)(3)

其中,I表示家庭的非工資收入,W是工資水平,也可看做家庭照料的影子價格或者機會成本,PIC表示社會照料的價格,T是總時間。為了方便,復合商品X的價格標準化為1,即PX=1。

家庭的最優化決策包括三個因素:第一,家庭選擇最優的老年人日常生活能力A*,使其邊際收益等于邊際成本,以達到家庭效用的最大化。第二,為了達到最優的日常生活能力A*,家庭選擇投入要素FC和IC最優的組合。第三,選擇休閑時間L,使其增加休閑所帶來的邊際效益等于放棄商品和服務的邊際成本。即在預算限制下,通過選擇FC、IC、L,來實現效用水平的最大化。在決定最優的A*時,家庭還必須決定老年人的居住安排(共同居住、獨居、住在照料機構)來獲取照料,因為對于不同的老年人來講,不同的居住安排在規模經濟和成本效益方面存在差別。

家庭照料與社會照料的偏導數IC*/FC的符號意味著家庭照料與社會照料是替代品或互補品。替代關系的充分條件是IC*/FC<0,即社會照料與家庭照料的邊際收益是負值;如果是互補品,則IC*/FC>0。

總體看,效用最大化有助于說明兩個不同的世代是如何在老年照料問題上做出決策的,而IC*/FC的符號,需要從實證上加以驗證。

2.實證模型

以上基于家庭決策模型和健康生產函數得出了老年人照料決策的理論模型。根據這一模型,社會照料和家庭照料之間的關系依賴于二者邊際產品導數的符號,是一個實證的問題。在實際操作中,由于部分樣本并沒有使用家庭照料,為此可以使用杜安(Duan)等人的兩部模型[26]進行估計。國內使用兩部模型估計方法的研究見蔣承、趙曉軍、劉國恩等的研究[19,27]。本研究具體分析中第一部分是是否接受服務,用一個Probit模型預測使用家庭照料的可能性,第二部分在是否使用任何家庭照料的基礎上,使用最小二乘方程預測使用了多少家庭照料,對因變量取對數以減弱異常值的影響。

老人對家庭照料的使用(ICi)是社會照料(FCi)、健康狀況(Hi)、社會經濟變量(Xi)的函數,其中εij表示未觀察到的誤差項。方程f的函數形式在兩部模型的第一部分是Probit方程,第二部分是線性方程。

ICi=f(FCi,Hi,Xi,εi)(4)

上述實證模型中的內生性產生于社會照料和家庭照料之間的相互影響。老人所選擇的照料類型是家庭成員共同決定的,但還有一些不易觀察到的因素同時影響社會照料和家庭照料,例如,家庭關系和文化背景因素等。事實上,不管社會照料和家庭照料之間的關系是替代還是互補,二者同時作為老人活動能力函數的投入要素,意味著一些未觀測到的因素會同時影響這兩者的使用,內生性問題在所難免。在有內生性問題的情況下,cov(FCi,εi)≠0,這樣得出的回歸結果將是有偏的。本文使用工具變量的方法對內生性問題進行修正,得到參數的一致估計。

對于第一部分Probit模型中的離散被解釋變量,采用基于雨宮廣義最小二乘估計(Amemiyas Generalized Least Squares,AGLS)的工具變量Probit(IVprobit)來估計[28],在第二部分的連續變量中,采用兩階段最小二乘估計。IV方法的使用取決于能否選取一個好的變量,它必須滿足兩點:第一,在研究的問題中外生,即cov(zi,εi)=0;第二,與社會照料密切相關,即cov(FCi,zi)≠0。

參考既有文獻的做法并考慮數據的可得性,這里采用社區提供的公共服務數量作為社會照料的工具變量,社區提供的服務種類會直接影響老年人對社會照料的使用,但對于子女的照料不會產生直接的影響。在考慮家庭照料對社會照料的影響時,用存活子女數量這一指標作為家庭照料的工具變量,家庭照料的獲得會受到子女數量的影響,但子女數量對社會照料不會有直接的影響[29]。

四、變量和數據說明

本文所使用的數據來自“全國老年人口健康長壽跟蹤調查(CLHLS)”2008年的調查。該數據覆蓋了東、中、西部地區的23個省、市、自治區,在選擇樣本時對80歲以上的高齡老人賦以較高權重,其中90-99歲老年人樣本3581個,占總樣本的近20%,100歲以上老年人樣本2580個,占14%。一般而言,高齡老年人的不能自理率遠高于老年人平均的不能自理率

調查數據表明,我國65-69、80-84、90-94與100-105歲老人生活不能自理的比例分別為5%、20%、40%與60%以上,參見http://web5.pku.edu.cn/ageing/html/detail_project_1.html,這樣更能集中反映不能自理老年人的指標特征。

為了更好地關注孩子給予父母的家庭照料,這里選擇年齡大于65歲且日常生活能力存在障礙需要別人照料的老年人,這些老年人至少有一個后代,同時不與配偶一起居住,即僅包括離婚、寡居、分居、未婚、已婚但未與配偶一起居住的老年人。再刨除有變量缺失的樣本后,有3098個樣本進入本文分析范圍。

在調查問卷里,問到老年人“您目前在日常活動中需要他人幫助時,誰是主要的幫助者?”,以及“近一個星期以來,您的子女/孫子女及他們的配偶為您提供日常照料幫助的總小時數有多少?”。按照選項中列舉的照料提供者,將子女/孫子女提供的照料劃定為家庭照料,用其提供日常照料的總小時數表示家庭照料數量,這一變量呈現偏態分布,采用對數形式表示。對于社會照料,按照社會照料的場所和方式,將其劃分為機構照料和居家照料兩類,用“老人日常活動中需要他人幫助”這一問題中的社會服務和保姆提供服務兩個選項來表示。

此外,根據已有文獻的做法,我們把照料服務的決定因素分為三個大類[28,30]。第一類是決定可及性的因素,即老年人使用社會照料服務的經濟能力,包括收入、凈資產、保險等。已有文獻一般認為,付費照料的成本相對較高,一般來講,收入越高的家庭社會照料的使用量也會越多,但在一些國家,長期護理保險的準入條件與收入無關,這相當于增強了低收入家庭的支付能力,因此,經濟狀況與照料使用的關系較為復雜。第二大類因素是長期照料服務的需求因素(need factors)。身體和精神健康狀態不佳是影響照料服務需求的主要因素,年齡增大帶來的日常活動能力受限、身體功能喪失、更多的醫療服務使用等都會帶來較高的照料需求。采用ADL指標作為衡量被訪者是否有日常活動能力困難的標準,另外加入被訪對象的自評健康狀況作為主觀評測指標,分為很好、好、一般、不好、很不好五個等級。模型中的解釋變量還包括安德森(Anderson)提到的第三大類人口特征因素,包括年齡、族群、性別、教育等[30]。

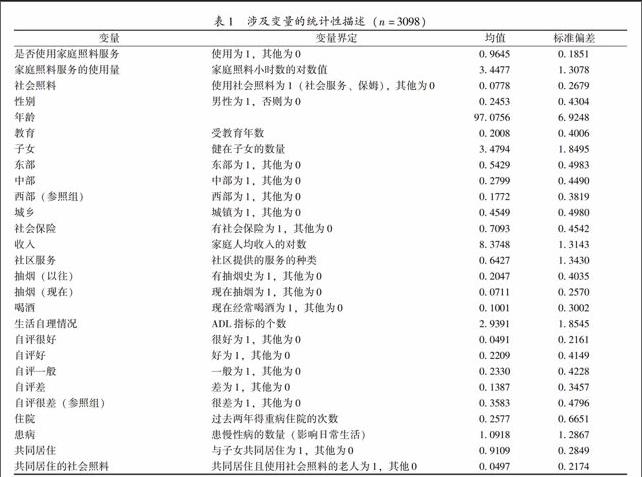

表1是對因變量和自變量的統計性描述,其中接受家庭照料的老年人占96.45%,平均每周的照料時間為57.79小時。樣本平均年齡為97.08歲,24.53%是男性。其中平均受教育年數僅為0.2008年,有70.93%的老年人享有各種醫療保險(包括公費醫療、合作醫療、基本醫療保險、大病保險等),45.49%的老年人居住在城鎮,過去兩年得重病住院的次數平均為0.2577次。

五、實證結果

1.社會照料對家庭照料的影響

在IVprobit回歸中,χ2(1)=0.14,Prob>χ2=0.7120,沒有拒絕社會照料是外生變量的原假設,然而在OLS的內生變量檢驗中,Durbin(score)檢驗χ2(1)=12.3157,WuHausman F(1,2953)=12.2795都在p=0.0005的水平上拒絕了原假設,證明家庭照料與社會照料存在內生關系。因為兩部模型的普通最小二乘法檢驗出社會照料是內生的,為此,在第一步的Probit模型中也把社會照料作為內生來處理。

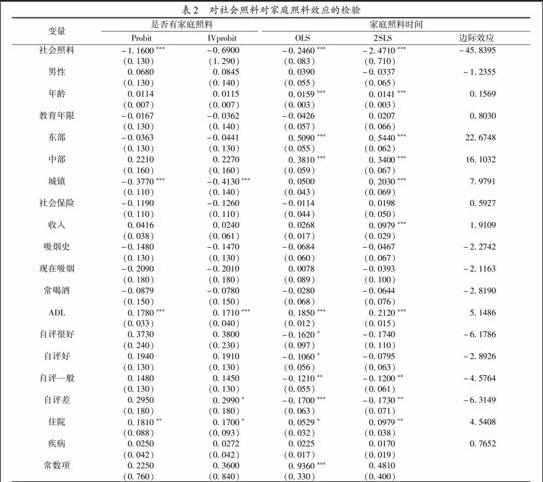

從表2的回歸結果可以看出,在第一步使用家庭照料的概率上,Probit模型中社會照料的系數為-1.160,IVprobit模型中為-0.690,都為負值,說明社會照料降低了使用家庭照料的概率。在第

表1 涉及變量的統計性描述(n=3098)

二步家庭照料的使用時間上,普通最小二乘估計的系數為-0.246,2SLS估計的系數為-2.471,說明在存在家庭照料的情況下,社會照料也降低了使用家庭照料的時間。工具變量2SLS的系數更小,考慮到二者的內生性問題,增加社會照料將會更多地減少兒女家庭照料的時間。以上系數除了IVprobit的結果,其他都在1%的水平上顯著,即社會照料對家庭照料的使用和使用時間的影響顯著。表2最后一列是對邊際效應的計算結果,可以看出,從無社會照料到有社會照料可以減少兒女每周45.8395小時的家庭照料時間。增加社會照料的供給,可以減少兒女的負擔,其中多出來的時間可以參加勞動力市場,或者增加兒女的休閑時間,進而提高兒女的效用水平。從其他自變量的邊際效應也可以看出,相對于其他因素,社會照料能大幅度地減少家庭照料的時間。

在其他變量中,家庭人均收入水平、接受教育年限、發達地區、城鎮等因素對老年人使用家庭照料的概率影響不顯著,但都對使用家庭照料的時間有顯著的正向影響。這可能源于以下幾個原因:首先,老年照料水平一般與家庭人均收入水平成正比,從絕對數量看,家庭照料使用量也會隨收入水平提高而上升,這在很多文獻中得到體現[31],而相對于社會照料來講的提升水平則取決于兩種照料之間的相互作用大小。其次,城鎮和東部發達地區雖然擁有更多的社會照料資源,但人口分布更為密集,人口老齡化程度相對也更加嚴重(上海、北京是老齡化率最高的兩個城市),社會照料的供給能力不能與老齡化的快速發展相匹配。來自于《中國民政統計年鑒》的數據顯示,自2004年起,城鎮老年機構千人床位數開始低于農村,至2008年,城鎮僅約為10張/千人,農村則約為27張/千人(戶籍人口),差距明顯,城鎮和發達地區老年人獲取社會照料難度更大,而一般有受教育經歷的

表2 對社會照料對家庭照料效應的檢驗

老年人和收入水平高的家庭大多分布在這些地區。最后,相對于農村地區,城鎮和發達地區老年人的失能程度一般更為嚴重,城鎮老年人由完好向殘障的轉換概率較高,但由殘障向完好的轉換概率卻大幅低于農村老年人[2],這也會提升家庭照料的需求量。

另外,年齡越大、日常活動能力受限越多、自評健康越差,以及患病就診越多的老年人,需要的家庭照料也越多,這符合我們基于調查的判斷。吸煙、喝酒等生活習慣對家庭照料使用的影響不明顯,有這類習慣的老年人在使用概率和使用量上都呈現負值,可能是這部分老年人患大病或急性病可能性大,留給家人的照料時間較短。

2.加入居住模式交叉項的影響

正如劉宏等所提到的,中國老年人的養老模式具有二維性,居住模式和經濟來源兩個方面的差異決定了老年人不同的養老模式,從而對健康產生影響[32]。是否與兒女共同居住對老年人是否使用家庭照料有重要的影響。本部分在以上回歸的基礎上加入社會照料與共同居住的交叉項,回歸結果如表3所示。

結果顯示,當不考慮家庭照料與社會照料的內生性問題時,兩部模型中社會照料的回歸系數都為負值,存在替代效應。然而共同居住與社會照料的交叉項的系數為正值,即與非共同居住的老年人相比,共同居住的老年人中社會照料對家庭照料的替代效應減弱。當考慮內生性時,第一步的IVprobit回歸接受了原假設(chi2(1)=1.44, Prob>chi2=0.2299),不存在內生性的問題,而第二步的2SLS WuHausman 檢驗F(1,2916)=6.37571 (p=0.0116)拒絕了原假設,表明內生性問題存在。在使用工具變量的情況下,與非共同居住的老人相比,共同居住老人需要更多的家庭照料,社會照料對家庭照料替代作用減弱,減弱的效果比未考慮內生性問題時更加明顯。

3.家庭照料對不同形式社會照料的影響

從以上分析可以看出,社會照料作為一個整體和家庭照料是替代的關系,但如果將社會照料細分,家庭照料與不同形式的社會照料之間的關系可能不同。這里基于前面的模型假設,分別以居家照料和機構照料為因變量,家庭照料等為自變量進行回歸分析,用老年人擁有的存活子女數量作為家庭照料的工具變量以克服內生性問題。回歸結果見表4。

對于機構照料,檢驗結果拒絕了家庭照料外生的假設,使用Probit和IVprobit回歸的結果中家庭照料的系數分別為-1.343和-5.631,均為負且在1%的水平上顯著,證明家庭照料對機構照料有顯著的替代性。對于居家照料,檢驗結果證明家庭照料是內生的,使用工具變量后,其系數由-0.713變為3.609,均在5%水平上顯著,表明加入工具變量后,家庭照料與居家照料的關系由替代變為互補。

以上結果一個可能的解釋是,接受機構照料的老年人脫離家庭集中居住在養老機構中,照料機構的護理人員承擔了老年人全部的日常起居照料,即使兒女會對老年人定期看望,但已經不需要花費閑暇時間,甚至是耽誤工作時間來對老年人進行照顧。而居家照料僅僅是為老年人提供定時服務或日間服務,其余時間仍然需要子女照料,二者達到協同作用才能滿足老年人的照料需求。

六、結論及建議

在人口快速老齡化的背景下,對社會照料的需求量急劇增加,而當前經濟發展階段又限制了發展足量社會照料的能力。這一矛盾迫使我們在著手建設社會化的養老服務體系的過程中,分析老年照料中家庭和社會的相互作用機制,形成最優的照料方式組合,從而減少老年照料的社會成本。本文即從這一問題入手,基于微觀數據資料,分析了我國家庭照料和社會照料之間的關系,并區分不同的社會照料形式,詳細考察了它們與家庭照料之間的作用機制,得出了較為豐富的結論。

我們在克服變量的內生性問題之后,發現家庭照料和社會照料之間存在著明顯的替代關系。對于社會照料,家庭照料的邊際效應為-45.84。這意味著,如果使用社會照料,會減少兒女每周45.84小時的家庭照料時間。在此基礎上,加入老年人居住模式的影響,發現相對于不與家人共同居住的老年人,共同居住的老年人即使享受社會照料,上述社會照料對家庭照料的替代作用也會大大削弱。最后,將社會照料細分,發現家庭照料與不同的社會照料之間的關系存在明顯不同,家庭照料對機構照料有替代性,但與基于社區的居家照料是互補的。

基于這些結論,我們至少可以得到以下幾點政策含義。

首先,現階段社會照料對家庭照料的替代效用明顯,替代作用的大小足夠解放出一個完整勞動力。這說明,與西方國家由老年照料過度社會化到回歸家庭的導向不同,我國的社會照料還存在較大的發展空間。尤其是在人口紅利迅速削減,進而對產業發展造成沖擊的情況下,通過發展社會照料服務替代家庭照料,釋放潛在的勞動力,無論對于建立可持續的老年照料體系,還是維持勞動力市場的穩定,都具有重要的意義。

其次,在家庭結構小型化和核心化越發明顯的趨勢下,獨立居住的空巢老人規模迅速擴大,社會照料作用于這部分老年人口時能夠取得更大的社會效應。在照料資源還不豐富的情況下,基于社區的居家照料應該首先滿足這部分老年人的照料需求,為其提供更為適切的服務。

最后,在發展社會照料的同時,要根據照料形式的特點,與家庭照料形成互動。社區提供的上門服務和日托服務等照料形式能夠以較低的成本實現社會照料,但不能獨立發揮作用,需要發揮家庭的補充作用。機構照料基本上能夠完全替代家庭照料,但成本較高,應該合理規劃發展的數量和規模。無論何種情況下,來自于家庭的照料都是不可或缺的,在廣泛發展社會照料的同時,要嘗試以補助等方式鼓勵家庭成員提供部分照料。

參考文獻:

[1] RICE D. Medicare beneficiary profile: yesterday, today and tomorrow[J]. Health Care Financing Review, 1996(18):23-45.

[2] 曾毅,陳華帥,王正聯. 21世紀上半葉老年家庭照料需求成本變動趨勢分析[J]. 經濟研究,2012 (10):134-149.

[3] 費孝通.家庭結構變動中的老年贍養問題——再論中國家庭結構的變動[J]. 北京大學學報,1983(3):6-15.

[4] BALDOCK J C.Caring for frail elderly people: policies in evolution[J]. Journal of European Social Policy, 1998, 8(4): 341-342.

[5] LAKDAWALLA D, PHILIPSON T. The rise in oldage longevity and the market for longterm care[J]. American Economic Review, 2002, 92(1):295-306.

[6] PAVOLINI E, RANCI C. Restructuring the welfare state: reforms in longterm care in Western European countries[J]. Journal of European Social Policy, 2008,18(3): 246-259.

[7] DARTON R, KNAPP M. The cost of residential care for the elderly: the effects of dependency, design and social environment[J]. Aging and Society, 1984,4(2):157-183.

[8] LINSK N L, KEIGHER S M, SIMONRUSINOWITZ L, ENGLAND S E. Wages for caring: compensating family care of the elderly[M]. New York: Praeger. 1992:78-99.

[9] CHRISTIANSON J B. The evaluation of the national long term care demonstration[J]. Health Service Research, 1988, 23(1):99-117.

[10] MOTEL-KLINGEBIEL A, TESCHROEMER C, VON KONDRATOWITZ H J. Welfare states do not crowd out the family: evidence for mixed responsibility from comparative analyses[J]. Aging and Society, 2005,25(6): 863-882.

[11] ETTNER S L. The effect of the medicaid home benefit on longterm home choices of the elderly[J]. Economic Inquiry, 1994,32(1):103-127.

[12] STABILE M, LAPORTE A, COYTE P C. Household responses to public home care programs[J]. Journal of Health Economics, 2006,25(4): 674-701.

[13] LANGA K M, CHERNEW M E, KABETO M U, KATZ S J. The explosion in paid home health care in the 1990s: who received the additional services?[J]. Medical Care, 2001,39(2): 147.

[14] WHITEMEANS S I, RUBIN R M. Tradeoffs between formal home health care and informal family caregiving[J]. Journal of Family and Economic Issues, 2004, 25(3): 335-358.

[15] CHARLES K K, SEVAK P. Can family caregiving substitute for nursing home care?[J]. Journal of Health Economics, 2005,24(6), 1174-1190.