公館建筑看安仁

文/圖 本刊記者 陳 暉

公館建筑看安仁

文/圖 本刊記者 陳 暉

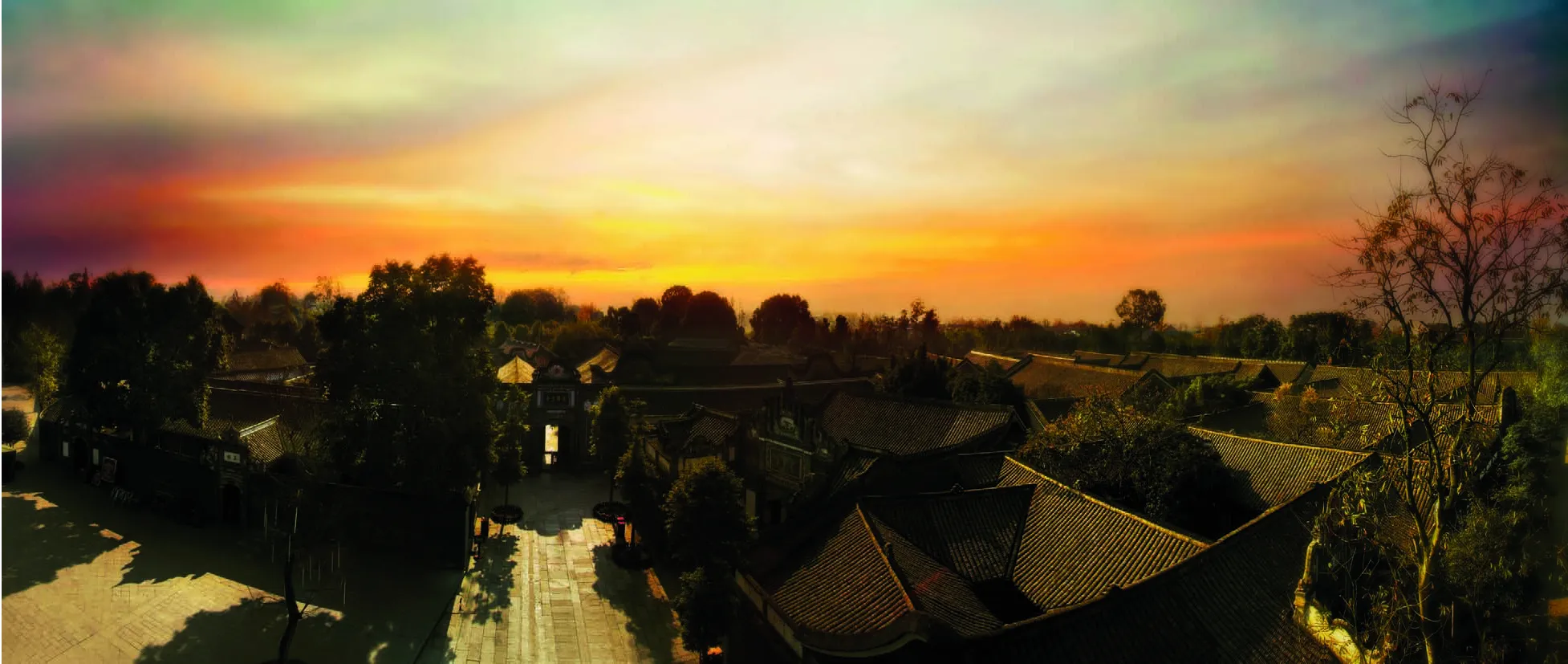

林盤深深藏公館(供圖/安仁管委會)

“引馬江頭未晚時,好風無限滿輕衣。

寒蟬噪月成番起,野鴨驚沙作對飛。

揭揭酒旗當岸立,翩翩漁舴隔灣歸。

此間好景皆新得,須信詩情不可違。”

——[宋]文同《安仁道中早行》

早上八點,四川師范大學美術學院教授、省非物質文化遺產保護委員會專家委員程峰已經坐在大邑縣安仁鎮劉文輝公館的院門前,開始寫生。一座座具有民國風格的公館在他筆下慢慢復活……

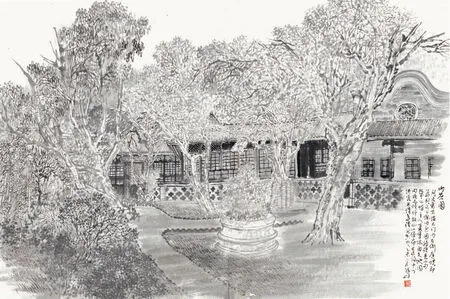

五進大院劉元琥公館內滿是柚子樹,寓意“有子”、“佑子”。(圖/程鋒)

劉文輝公館

劉文輝公館占地40畝,坐西向東,由南北兩個獨立的三進院落組成,總建筑面積兩萬平方米,建于1938年。“據說是請當年設計成都華西壩和桑園機場的德國設計師設計的。”成都安仁文博旅游發展區管委會規劃部負責人吳志維說,“這是目前現存的27座公館中建筑面積最大、保護最完好的一座。”

公館分南北兩道正門,建筑主體雖然以中式為主,但都與其他公館一樣,體現了中西合璧的風格。

南大門帶有明顯的哥特式風格,門額分別用漢文和藏文題寫,這在成都平原比較少見。漢文是“進德修業”,“我們請有關專家翻譯了一下藏文,大意是‘佛法永存’。”吳志維說。為什么會有藏文?原來,新中國成立前,劉文輝歷任國民革命軍二十四軍軍長、四川省主席、陸軍上將、西康省主席,他本人又信仰藏傳佛教,所以劉文彩出資給他弟弟劉文輝修建這座公館時,采用了漢藏兩種文字。

安仁中學標志性建筑,俗稱鐘樓。

北大門帶有巴洛克風格,門額也用漢文和藏文題寫,漢文“履中蹈和”,意思是行中庸、和善之道,藏文大意是“權力集中點的王宮”。

公館兩院落建筑布局基本一致,東西中軸線分別貫穿前廳、正堂、中堂與后堂,其余房屋如住房、客房等建在軸線南北兩側。

公館總共有4個花園,南北大門與前廳之間各以一個大型花園作為過渡,花園中各設置了一個網球場。如今,網球場上只有兩座雕塑傳遞著公館昔日堪與上海灘時尚媲美的回聲。

前庭兩側的“日門”和“月門”是西式門,與其他灰色院墻不同,西式門柱呈現出一種淡黃色。走近一看,光潔的表面上有很多小石子和玻璃碎片。“這是一種人造石料,叫水刷石。是用水泥﹑小石子、顏料等加水拌和,抹在建筑物的表面,半凝固后,用硬毛刷蘸水刷去表面的水泥漿而使石屑或小石子半露。”吳志維介紹說,因為水刷石號稱“沒有接縫的地板”,因此水刷石能使立柱具有天然質感,而且色澤莊重美觀,堅固耐久、不褪色。“這種純手工制作現在已經很少用于住宅了。”

1942年,劉文輝專程回到家鄉參加公館落成儀式,并書寫“沛遠堂”、“延輝堂”的門匾。

盡管公館的門額已蒙上了厚重的歷史塵埃,但與所有傳統建筑的門額一樣,它用語言直接地告訴后人,館主們所經歷的時代,以及那個時代人們的精神境界、生活情趣和審美追求。

公館內大量的珍貴文物照片展示了劉文輝任職西康省期間開化民智、建設桑梓的執政理念。

上世紀30年代,攝影師孫明經在西康省考察時發現,當地的學校校舍大都寬敞明亮,而一些縣政府建筑卻破爛不堪,義敦縣政府衙門甚至不得不用樹樁支撐墻體避免垮塌。好奇的孫明經詢問縣長,得到的回答是,“劉主席說了,如果縣政府的房子比學校好,縣長就地正法!”為了表示對劉文輝的響應,當時的巴安縣縣長趙國泰就曾親自到當地小學代課教書。劉文輝治下的西康省,重視教育早已成為自上而下、實實在在的行動。

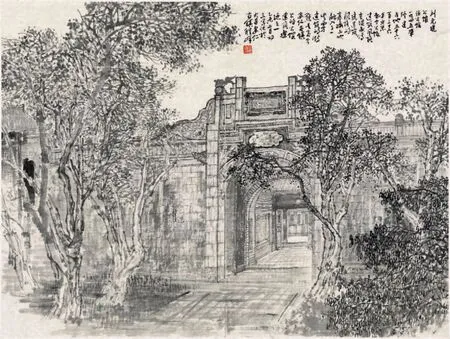

中西合璧的門樓

狹長甬道,移步易景。(供圖/安仁管委會)

1949年12月,劉文輝在彭縣通電率部起義,歷任西南軍政委員會副主席、四川省政協副主席、全國人大常委、全國政協常委,1959年任國家林業部部長。

曾經的收租院,成為今天的中國博物館小鎮。(供圖/安仁管委會)

劉文彩公館

公館的設計體現著主人的氣質和修為

始建于上世紀二十年代后期的劉文彩公館,俗稱“老公館”。是一座不規則的封閉式和多院落組成的近代公館建筑群。1996年,被國務院批準為全國重點文物保護單位。它與劉文淵公館、劉文昭公館、劉文成公館、劉氏祖居等統稱為“劉氏莊園”,是國內保存規模最大的地主莊園之一。

1965年,劉文彩公館因展出的大型泥塑群像“收租院”轟動全國。如今,泥塑群像被整體保護在恒溫恒濕的玻璃罩內供游客參觀。一些歷史真相也得到了還原:比如所謂“水牢”,事實上是劉家存放鴉片的倉庫。

“劉文彩曾任敘府(劉文輝防區)船捐局局長、百貨統捐局局長、煙酒公賣局局長、川南稅捐總局總辦、二十四軍敘南清鄉司令等職。”劉氏莊園博物館原館長吳宏遠說。1932年10月,因劉文輝敗于劉湘,劉文彩不得不攜帶了通過征稅搜刮而來的大量錢財回到了安仁鎮,出任公益協進社副總社長等職。自此,劉文彩與弟兄子侄大興土木,最終造就了安仁數量龐大的公館群,最多時候達到56座。

走進劉氏莊園,高墻深院,庭園各異,雕梁畫棟,可謂移步異景。公館的單體建筑大多以木結構為主,內宅院、逍遙宮、書房院、紅倉院等建筑基本為全木結構,只有后檐墻、山墻為磚砌,除此之外的其他建筑均為磚木結構。

劉文彩公館內六角形的小姐樓,在建筑風格上吸收了西方教堂的建筑特點。不僅如此,小姐院門樓也是安仁公館群灰塑藝術的精品。

“福在眼前”——劉文彩公館小姐院門樓灰塑

灰塑

在劉文彩公館內花園,可以感受到鄉紳生活氣息。(圖/程峰)

灰塑,民間又稱之為灰批,是我國傳統的古老建筑裝飾藝術,至今已有數千年歷史。根據文獻記載,廣州灰塑早在唐宋就有,明清兩代最盛。隨著“湖廣填四川”的移民潮,灰塑也廣泛應用于四川大戶人家門樓、房屋正脊、山墻山花等裝飾。

“灰塑,是安仁公館建筑裝飾的一大特色和亮點。”吳宏遠介紹說,“我親眼見過公館維修時民間藝人潘有余做灰塑。”灰塑藝人先將上等的生石灰和砂按比例制成膏泥,加入棉花、麻絲、稻草等,調入各色礦物顏料后進行創作。制作時,藝人們需要用鋼絲、銅線、鐵釘等扎成簡單的模型,隨后將膏泥填入分層壓實。“大約要填六七層,才能大體成型。灰塑較之磚雕或者石雕,可以更容易表現立體感強的造型,其艷麗的色澤還經久不衰。”吳宏遠說。

象征富貴的牡丹、象征長生的仙鶴、象征福祿的蝠和鹿……安仁公館群堪稱民國時期四川灰塑藝術的集大成者。它們的布局和形態其實都寄托著中國人特有的民族情感和祈福方式,體現了對家族興旺的祈愿。懂行的人一看建筑上的灰塑圖樣,屋主的心愿便一目了然。

經過多年增補的安仁公館大型灰塑群,儼然就是一個家族立于屋頂的心靈史。

清初從安徽徽州移民入川的安仁劉氏家族,卻在民國初年的亂局中崛起,梟雄輩出:3個軍長、8個師長、15個旅長,還有兩個省主席和1個戰區司令長官,縣團級以上軍政官員有近50人,素有“三軍九旅十八團,營長連長數不清”的說法。其中最有影響力的,是21軍軍長劉湘、24軍軍長劉文輝和“大地主劉文彩”。從一方諸侯的府邸到袍哥管事的宅院,加之影響覆蓋川西的袍哥樓、戲院、報本祠、米市……宗族、袍哥、軍閥,都在安仁的公館群里留下了痕跡。因此公館群不僅是研究川西民國建筑史的活標本,還立體展示了民國川西風情。

“現在游人到此,更多的是想了解和感受民國年間的鄉紳生活和鄉紳社會。”吳志維說。

西南交通大學建筑學院教授季富政曾這樣評價:“安仁不同凡響之處就在于規模化、多類型地存留了一大批時代感極強的建筑。因此,它也就產生了永遠增值的商業性和文化性。這就給后人提出一個任務:完美地廝守著它,看護它,保護它,精心地維護它,最后讓各類型有機地組合在一起,形成一個近代建筑信息體系完整的空間環境。”

責任編輯:劉艷梅