傾聽心靈的回聲

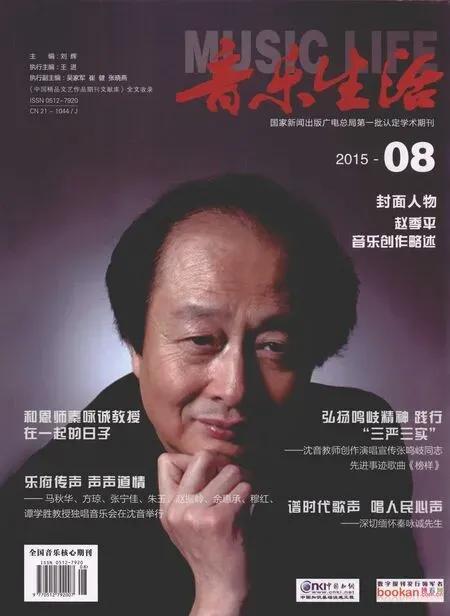

——遼寧省音樂家協會“古典室內樂系列音樂會”側記

文/牛寒婷

傾聽心靈的回聲

——遼寧省音樂家協會“古典室內樂系列音樂會”側記

文/牛寒婷

帶著工作了一天的疲憊,坐在小小的音樂廳,感受燈光明亮的舞臺,看著表演者神采奕奕地出場、醞釀情緒、投入情感;傾聽著、欣賞著音樂從表演者的口中、手中、身體里、心靈中,自然而然地傾瀉、流淌,直到它流至我的口、我的手、我的身、我的心。情感和情感匯聚,生命和生命交融,周遭的現實逐漸遠去,藝術之幻景清晰逼真……一天甚至一周積攢的疲累,在這樣的音樂時空中消散,余下的,只是音樂帶來的平和愉悅、舒適美妙,又或者是一種不能自已的激動滿懷——禁不住要向人傾吐、訴說,興奮不已。

這些回味無窮的屬于音樂的夜晚,總帶來音樂的遐思。聽著流行歌曲長大的我,幾乎沒有受過任何音樂的訓練,所受的音樂教育也不足以讓我熟練地識別五線譜,然而,當我意外地發現,對古典音樂,我聽不懂,但我能觸摸到它、感受到它,看到它的多彩豐富和瞬息萬變時,我就知道,我被音樂的魔法給迷住了。鋼琴獨奏、歌劇表演、交響樂的音樂盛典,從此都具有了不同的意義。

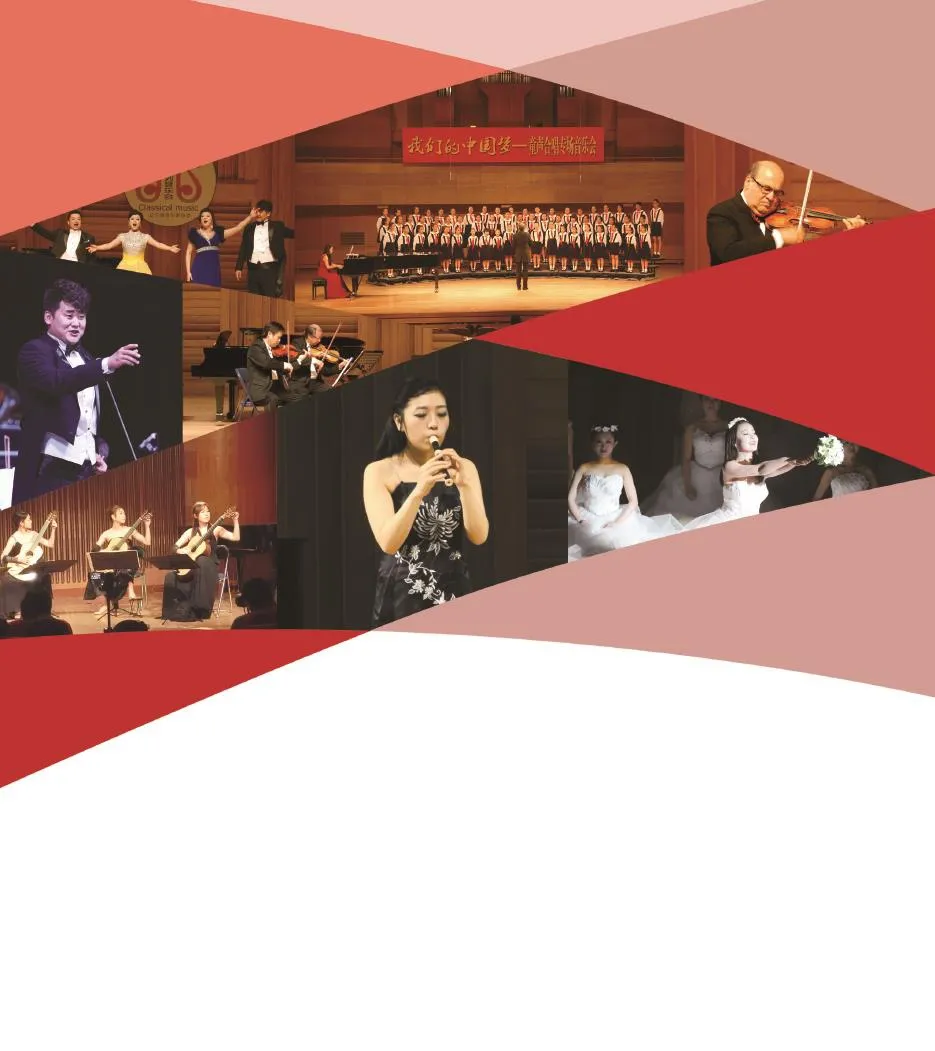

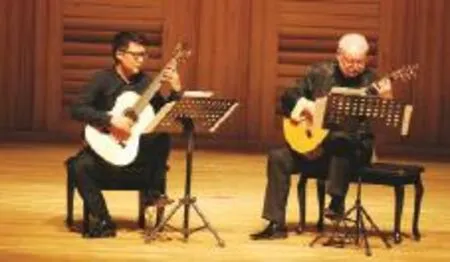

幾年來,讓我和許多像我一樣喜歡親近音樂的朋友,走入一座座音樂圣殿的是遼寧省音樂家協會舉辦的大型公益活動——“古典室內樂系列音樂會”。從2011年1月開始,每逢月初的首個星期五,音樂會都準時在典雅的音樂廳上演,古箏獨奏、手風琴獨奏、鋼琴獨奏、豎笛獨奏、二胡獨奏、歌劇專場、打擊樂專場、合唱專場、聲樂專場、民樂專場、琵琶獨奏、古典吉他專場、銅管專場、管樂團專場、小號專場……除了月初的固定一場,遼寧省音協還隨時根據情況舉辦加場音樂會,從2011年初到2015年5月,共舉辦66場室內樂音樂會。音樂會的表演者都是從事音樂藝術的專業人士:一些來自省內的專業演出團隊;另一些則是全國乃至世界范圍內的知名音樂家,他們到沈陽交流訪學時,經遼寧省音協邀請,向沈陽觀眾奉獻具有國家級、世界級演出水平的音樂會。幾年來,正是這些專業團隊和高水平的演出,給沈陽的音樂迷帶來了接連不斷的音樂的美的享受。

1

叔本華說,音樂是最高的藝術。在那些糾結于藝術本質的冥思苦想的時刻,這句話總會浮上心頭。不同于文學通過語言文字構筑想象、開啟心智、打開心靈,不同于造型藝術以直觀的形式感帶來視覺沖擊,音樂以其獨特的音響結構,最為直接地作用于人的心靈和情感。直接性,是音樂藝術審美接受的主要特征。閱讀一部小說、一篇散文,或者僅僅是一首詩,我們都需要保持安靜的內心狀態,通過眼睛所獲取的語言信息進行理解、體驗,把文字的世界轉換成想象中的世界。常常,由于自身語言的局限,我們只能閱讀經過翻譯的第二手資料。與文學相比,造型藝術則相對“直觀”,它通過具有形式感的造型結構,通過眼見為實的“物”,直接作用于感官之中最為重要的視覺,從而引發向內的審美想象。由此,文學的語言文字,造型藝術的繪畫、雕刻、建筑作品,就都是藝術接受的“中間物”——唯有通過這中間物,人才能抵達藝術體驗和想象的個性化世界。

然而,音樂卻全然不同。音樂雖也有音符、節奏、旋律等要素,但它們并不構成藝術接受上的中間物——即便是最為復雜的音響結構、音樂旋律,它們也能夠“直接”地訴諸人的聽覺,撥動人的心弦,從而引發人的情感體驗和想象。可以說,音樂與人的心靈之間,沒有任何需要過渡的“障礙物”,它甚至不存在語言的障礙。無論你是否通曉歌劇中的英語、法語、意大利語,無論你是否熟悉所傾聽的整部音樂作品和它的創作背景,你都可以無條件地跟隨它的節奏和旋律,被它的情感和情緒的釋放所吸引,被它所蘊含的生命呼吸和精神韻律所觸動,去抵達藝術的超越世界。

也許正是因為如此,音樂超越了其它藝術,成為一種“世界語言”。音樂,能夠在最短的時間內,最直接地讓人體驗到藝術的奇妙幻境。我這個古典音樂的門外漢,每每為“聽不懂”的古典樂曲所動,承接著音樂經典的“雨露恩澤”,就是例證。音樂通過它神奇的力量,在音樂廳的藝術場域內,把演奏者和傾聽者、表演者和觀賞者連接起來,讓他們息息相通、心心相印。無論是表演者還是欣賞者,都徜徉在心靈的無功利狀態之中,浸潤于美的生成與享受。66場公益室內樂音樂會,不僅為觀眾提供了專業的音樂演出,更為省內的專業團體提供了登臺表演的難得機會,尤其為成長中的青年演員提供了展示的舞臺。無論是省內的青年音樂家,還是世界級的大音樂家,面對正在培育過程中的古典音樂觀眾群體,都全心、耐心地表演,展示專業水準,包容觀眾有待提高的音樂素養。正是演出的公益性,更多地摒除了外在功利的因素,使得表演者訴求的只是音樂的享受—— 一如傾聽者那樣,從而最大程度地激發了藝術的活力。在音樂會營造的輕松氛圍之中,音樂家們收放自如,全情忘我地投入到音樂的世界之中,喚醒內在的音樂靈魂,釋放更為充沛的生命活力。在這些具有儀式感的藝術瞬間,音樂,串連起共感的心靈:表演者情緒情感的釋放,與觀賞者對藝術體驗的捕捉、生成相對接,心靈與心靈碰撞、融合到了一起。

2

音樂藝術像個精靈,總葆有它神秘的氣質。

音樂作品有聲樂作品和器樂作品之分。聲樂作品因語言文字的介入,有具體的主題思想和意義指向,比如那些有歌詞的歌曲,比如借助文學敘事創作的歌劇作品(如《茶花女》《卡門》),依靠這些語義,聽者可以伴隨音樂的旋律構建想象中的畫面。而器樂作品,則完全不同。雖然有些器樂作品的標題有一定的意義指向,如柴科夫斯基的《一八一二序曲》、鮑羅丁的《在中亞細亞草原》、德彪西的《月光》等,可以引導對音樂作品所可能具有的“內容”的理解;但還有大量的器樂作品,并無明確的語義內涵,沒有任何“內容”的介入和表達——如那些標題由樂器和音響結構樣式構成的作品,如《中提琴D大調協奏曲》《b小調奏鳴曲Ⅳ 》《前奏曲a小調英國組曲第二號》。即便是那些有標題的器樂作品,因為音樂結構本身的復雜性,聽者也可以完全拋開主題的暗示,“自由”地去傾聽。正是在這,音樂顯示了它的神秘、力量和魅力:器樂作品的復雜性和意義指向上的模糊、不確定性,最大程度地激發了接受者的審美體驗,拓展了多元無限的想象空間。那有點像是把人拋到了荒野,任由他去自由地馳騁翱翔。如此,無論是音樂素養深厚的人,還是完全聽不懂音樂的人,都能“不由自主”地打開自己——毋寧說是一種“被打開”——因為音樂是如此這般、直接地撞擊著人的心靈。

正是審美接受時的直接性、沖擊性,音樂藝術內容的不明確、復雜性——這兩者的同時作用、缺一不可,構成了音樂的極大魅力。一方面是音樂瞬間擊中心靈,旋律、節奏、聲音的高低起伏刺激著感官,引發身心的律動,傾聽者莫名地激動、愉悅;另一方面,這激動和愉悅,卻又是那樣的變化多端、無法塑形、不可名狀、無法言喻。—— 或是激越與興奮,或是和諧與舒緩,或是像遠山一樣綿長的憂傷,或是沖向天空的恣情肆意;聽者甚至說不清在音樂襲來的瞬間,自己的身體和心靈究竟發生了什么!這內在于心靈的無名感受,主體尚且無法分辨,就更別說不同的人之間會有絲毫不差的相同感受。在此,音樂藝術彰顯了藝術的本質特征:主體的差異體驗決定了藝術言人人殊的活力與能量。正是那些指向無名的言說、那些讓體驗者身在其中的混沌,構成藝術最大的魅力,讓與藝術一路相伴、繁衍至今的人類迷惑不已,也為藝術自身找到了存在的價值。

也許正是在這一意義上,叔本華才說音樂是最高的藝術。我國近代音樂家青主也曾言,“音樂是上界的語言”。在一切藝術之中,震懾心魂的音樂,是如此的不同。就像古典室內樂音樂會的演出,一次次地帶我到音樂的廣袤世界,讓我跨越了音樂素養的貧乏,跨越了文化和語言的差異,跨越了知識累積的不足,讓我用心去體驗和感受:教我聆聽,教我感知,教我訴說,教我思索。在那些美妙的音樂會上,望著臺上音樂家的表演,在他們的舉手投足間,我仿若看到那些無形的靈魂在舞動—— 是那些屬于音樂的心魂,在瞬間溢出了表演者的身體,升騰了起來。那心魂的律動被我捕捉,連同他們的身體、他們的呼吸、他們的節奏,帶給我不斷的詫異和驚喜——他們怎么會歌唱著“我”的樂曲?他們怎么會訴說著“我”的訴說?我聽到的、我眼見的、我觸摸的、我體味的,竟都像是自己心靈的回聲!我終于無法分辨,臺下的我和臺上的他們之間原本清晰的界限;我猜想,我和他們早已在獨屬于音樂的無數個魔法瞬間,發生了某種神秘的、默契的交換,一切都變得撲朔迷離……我所能知道的只是,在那些夜晚,圣潔的音樂洗刷我躁動的靈魂,我的身體亦伴隨升騰的靈魂, 翩然起舞。

3

這是多元的時代。音樂的傾聽與訴說,亦是多元的。多元意味著新的流變、可能與創造,意味著傳統成為一隅,面臨新生事物源源不斷的挑戰。古典音樂在現代主義、后現代主義的文化語境中,在大眾娛樂文化的喧鬧聲中,在流行音樂席卷世界的風潮之中,退守到自己的小小園地。甚至對于某些對古典音樂一無所知、一無所感的大眾而言,音樂,就只是些流行歌曲的代名詞。而大眾文化又常常是擇取人類文明中最為淺顯、簡易的那一部分,推動它們的創生與流行,制造廣而告之的社會效應。所以,盡管現在的人看上去處于一種離不開“音樂”的生活狀態,說起音樂,那必是他們生活的重要部分,可音樂早已被最大程度地窄化或縮減到某一部分甚至僅僅是流行音樂的范圍之內了。“中國好聲音”、“中國夢之聲”、“中國好音樂”這些流行音樂和大眾娛樂所共同催生的火爆節目,被冠以“音樂”之名,即是例證。

當然,這里并非是以捍衛傳統和音樂經典的衛道士般的說教,來指責被大眾文化“經營”起來的過于熱鬧的流行樂壇,也無異于以經典指斥流行、以嚴肅貶低娛樂。因為,多元乃是一種現代精神,是尊重不同的存在——個體的存在、生命的存在、差異的存在、變化的存在。流行音樂本身,因它作為大眾娛樂文化的淺表性,它在音樂性上的相對容易和簡單,都為大眾的接受和娛樂文化的推出、打造提供了方便。而就實際的審美接受來說,也不能否認它所起到的積極作用:它像晚間電視劇和許多心靈雞湯式的暢銷書籍一樣,慰藉、陪伴了無數普通凡常個體的心靈。不同音樂形態自有其存在的合理性,理解差異是提倡多元的前提。唯有在開放的語境中,談論古典音樂及其必要性,才更彰顯其意義和價值。

文化經典是人類在源遠流長的文明發展過程中篩選和留存下來的,經典文本集合了人類非凡的心智能力和創造活力,成為文明的里程碑式的標識。就音樂來說,經典作品的存在是人類心智高度發達的象征。大量的古典音樂作品,其音樂結構的復雜、曼妙、不可復制,其對人類心靈的深遠影響,其審美接受上的言人人殊、無法言說,是人類感受力、領悟力、想象力、創造力的集中體現。對古典音樂的欣賞和傾聽,是對人的感知和心智能力的考驗,是對人基本的感受力的考察。就此而言,音樂經典不僅僅在藝術的層面上,更在全面的人的發展上,凸顯了價值與意義——古典音樂乃是對人的內在視域的一種開發。古典音樂不僅僅是音樂藝術創造的經典,更是一種與人的精神生活和內心需求相勾連的一種存在。經典藝術世代恒久不衰的魅力正在于,其所凝聚的內在活力和創造力量與人類的生存相伴相生。

從這一意義上說,四年多來遼寧省音樂家協會舉辦的66場古典室內樂音樂會,就不僅僅是一種文化公益行為,不僅僅是音樂文化、音樂教育建設的迫切需要,而更是一種傳承古典藝術、傳播音樂經典的文化擔當。尤其在當下普遍浮躁、文化感缺失、拋棄傳統、離散價值和意義中心的時代環境中,這60多場古典室內樂音樂會為人們提供了一個回歸音樂藝術經典、重塑心靈和精神生活的難得途徑。古典音樂,屬于那些肯付出時間和精力去接受音樂訓練的人們。音樂使他們在持續的精神努力和意志品質的強化之中,收獲心靈和人性的豐厚贈與,開辟和發現藝術的嶄新天地, 獲得關于音樂的美的認知,以填補和彌合快速、浮華、功利的日常生活的文化缺口和文明罅隙。就人類的精神生活而言,付出努力的艱辛程度和收獲愉悅的深邃程度,是成正比的;越是挑戰自己的心智、感知、耐心、延遲快感的能力,也就越能獲得一種更為繁豐、復雜、深刻、厚重的精神愉悅。這是音樂經典乃至藝術經典得以生成和世代流傳的根本原因,這也是任何淺表的流行文化、轉瞬即逝的文化泡沫所無法抵達和替代的。古典音樂乃至所有人類的藝術經典,像暗室里常開不敗的花朵,雖偏于時代的角落,卻生生不息,終究會吸引住那些尋覓持久芳香的人們。

4

時間跨度上四年多的堅持與歷練,一場場音樂會的精心呈現、認真態度和專業精神,組織者持之以恒的信念與理想,音樂家們無償的付出和精彩表演,工作人員全心投入其中的擔當,以及培養起的觀眾持續的熱情與積極的呼應……都使得“古典室內樂系列音樂會”構成了一個重大的“事件”,一個經典藝術鮮活存在的“縮影”,一個浮華時代的音樂“神話”。在流行音樂大行其道、遍布生活角落的同時,這一事件本身證明了音樂經典在時間的流逝之中,所釋放出的巨大潛能和活力,也從反面提示了音樂等其他文化藝術建設的缺口——經典藝術推動與傳播的不足和限度。以沈陽為例,專業音樂會的演出少之又少,老百姓能接觸到古典音樂的機會極為有限。對古典音樂,人們尚不知為何物,又何談喜歡與欣賞。值得一提的是,遼寧省音樂家協會傳播經典藝術的示范作用,已然彰顯出來。天津市音樂家協會專程到沈陽考察“古典室內樂系列音樂會”,并于2015年開始每月舉辦一場音樂會,現在已成功舉辦4場。

對音樂經典的傳播與推廣任重道遠。幾年來,遼寧省音樂家協會在不斷的努力與堅持中,培養起“一小撮”鐵桿的古典音樂觀眾群體。每一場演出,音樂廳樓上樓下座無虛席,甚至在音樂廳的后面和兩邊的空地上也常常擠滿了喜愛音樂的人。這使每一次的音樂會,都像是一場意外的音樂盛會,凝神屏息的傾聽瞬間,凝聚的是一顆顆渴望音樂的心。2011年11月22日的第十五場音樂會,正趕上沈陽剛剛下了一場大雪,演員們克服困難依舊早早到音樂廳彩排、等候,組織者擔心大雪會阻礙觀眾的到場,最后卻同樣是一場觀眾眾多、令人難忘的音樂會。幾年的時間里,為數不少的觀眾堅持聽每一場音樂會,接受著音樂的持續訓練,增強了對音樂的感受力和心靈的領悟力,增長了音樂知識和素養,受到了藝術的熏陶,培養起對古典音樂的向往與熱愛。這幾年,“古典室內樂系列音樂會”成為遼寧音樂界的一個重要平臺:音樂圈內的專業人士有了匯聚的舞臺,這個舞臺親切、溫暖、融洽、和諧;而喜歡音樂的朋友,也在熱鬧喧囂的流行音樂之外,發現了一個更為廣闊、迷人、深邃的音樂世界。

提升大眾音樂素養,普及音樂知識,推動社會音樂教育,是個沉重而艱難的課題。如果說,“古典室內樂系列音樂會”為傳播古典音樂所做的持續不斷的努力,是一種消費語境下捍衛精英藝術的“提高”的行為,那么它也同樣致力于提升大眾音樂鑒賞能力、推動社會音樂教育的“普及”的實踐。音樂藝術的“普及”與“提高”,是遼寧省音樂家協會舉辦“古典室內樂系列音樂會”活動的初衷。普及音樂知識成為音樂會中的一項重要工作。在每一場音樂會開始前或過程中,省音樂家協會都會安排主持人,給觀眾講解傾聽音樂會的一些基本常識:包括保持安靜、坐姿端正、手機靜音、鼓掌的時間等等,在潛移默化中不斷幫助觀眾養成好的音樂習慣。

任何教育都應從娃娃抓起,讓孩子從小接觸、學習樂器,營造音樂的文化氛圍,讓音樂成為孩子們生活中不可或缺的一部分。以藝術的博大深邃滋養幼小的心靈,一直是系列音樂會活動的主要策劃人和負責人、遼寧省音樂家協會秘書長汪敏的一貫音樂教育理念和理想。在音樂會的固定觀眾群中,有不少跟隨家長而來的孩童。在針對兒童舉辦的第24場“鼓林聲聲——獻給親愛的孩子們”專場音樂會中,汪敏在開場白中,耐心地告訴小朋友們傾聽音樂會時保持安靜的重要性,為了鼓勵他們學習音樂,她向在場的每一個孩子贈送一支鉛筆。這是對學習音樂的兒童的關愛,更是一種音樂教育思想的呈現和表達。這樣的故事和細節,在音樂會中不勝枚舉。遼寧音協所營造的輕松愉快的音樂大家庭的氛圍,溫暖了所有愈來愈喜歡古典音樂的朋友。

“春之聲”、“夏之夜”、“秋之歌”、“冬之旅”,是“古典室內樂系列音樂會”四個演出季的名字,他們分別來自古典樂曲的曲名。遼寧省音樂家協會陪伴著沈陽的音樂迷,走過了4個春夏秋冬的浪漫音樂旅程。短暫的人生路上,又能有多少這樣獨特而充滿藝術魅惑、銘刻進生命記憶的旅程?汪敏起初所策劃的“古典室內樂系列音樂會”計劃堅持三年,舉辦50場,但是,屬全國首創的“古典室內樂系列音樂會”經過3年的舉辦,在全國音樂界產生了很大的反響,受到了廣大觀眾的歡迎和專業界普遍贊譽。在這種情勢下,公益活動“古典室內樂系列音樂會”繼50場后,又繼續堅持舉辦至今。一切的努力都是值得的。遼寧省音樂家協會的音樂公益活動沒有終點,它是一個未竟的事業。還記得第五十場是為紀念威爾第誕辰200周年的“威爾第歌劇作品專場音樂會”。那一場演出陣容強大,參演者達到了一百多人,匯聚了省內音樂界的精兵強將,是遼寧歌劇演出前所未有的盛舉。華美的舞臺上,盛裝出演的演員們光彩照人,《茶花女》《游吟詩人》《唐卡洛斯》的故事激蕩著心靈,演員們投入精彩的表演中,像是依依不舍的告別,亦像是藝術的狂歡——幾年下來,離不開這個舞臺的,除了音樂迷,也還有他們。威爾第絢麗動人的音樂世界,成為“古典室內樂系列音樂會”珍貴回憶的一部分,亦是這一大型公益活動里程碑式的紀念。這之后,帶著音樂的迷夢,帶著藝術的信仰,帶著執著與堅持,遼寧省音樂家協會繼續走在音樂公益事業的康莊大道上。

(責任編輯 董婷婷)