成都市稻田養魚模式下水稻病蟲害防治關鍵技術

文可緒,李良玉,曹英偉,唐 洪,張小麗*,楊 馬,魏文燕,陳 霞,王 俊,劉 靖

(1.四川省成都市水務局,四川成都 610042;2.四川省成都市農林科學院水產研究所,四川溫江 611130)

?

成都市稻田養魚模式下水稻病蟲害防治關鍵技術

文可緒1,李良玉2,曹英偉2,唐 洪2,張小麗2*,楊 馬2,魏文燕2,陳 霞2,王 俊2,劉 靖2

(1.四川省成都市水務局,四川成都 610042;2.四川省成都市農林科學院水產研究所,四川溫江 611130)

分析了稻田養魚模式下水稻的主要病蟲害的發病規律、發病條件、傳播途徑,并提出了優先采用農業防治、生物防治等措施,配套農藥施用,并嚴格控制好化學防治時期、用藥品種選擇、 正確施藥方法、輪換用藥、嚴格農藥使用準則等關鍵技術。

稻田養魚;病蟲害;防治;關鍵技術

稻田養魚是以水稻種植為主線,采用稻漁兼作這種立體種養模式,在水稻栽插面積減少8%~10%的情況下實現水稻與常規栽培模式平產。稻田養魚通過減少肥料、農藥的施用,并使用對水稻、魚類危害很小的低毒藥劑,嚴格控制用藥量,注意施藥方法;并結合拋秧、免耕等輕簡節本栽培技術來提高稻米品質,達到水稻、魚類效益的雙贏來增加農業收入[1]。目前,在成都地區不同種植模式下水稻整個生長期常見的主要病害有稻瘟病、紋枯病、立枯病、稻曲病、稻粒黑粉病、青枯病等,主要蟲害有二化螟、稻薊馬、稻飛虱、稻縱卷葉螟、稻苞蟲、三化螟、粘蟲等[2]。筆者對水稻常見病蟲害的發病規律、發病條件、傳播途徑及病蟲害防治的關鍵技術進行了介紹,以期為水稻病蟲害防治提供參考。

1 主要病害

1.1 稻瘟病稻瘟病又名稻熱病,水稻自幼苗至抽穗均可發生,是一種多循環病害,越冬的菌絲在適宜時期能產生大量的分生孢子,在秧苗或秧田形成初侵染,由于受干旱、高溫等特殊氣候影響,再加上進入雨水季節,田間溫濕度增大,給稻瘟病的發生創造了有利條件,一旦發生,會導致水稻減產甚至絕收。近幾年,成都的稻瘟病每年均為中等發生,是該市水稻的首要病害。據四川省農業科學院2007年對全省主要水稻品種抗譜結果測定,在全省主栽品種中,沒有高抗稻瘟病品種,因此,對該病的防治顯得尤為關鍵。

稻瘟病按病害在水稻不同生育期和不同部位所表現的癥狀分為苗瘟、葉瘟、節瘟、穗頸瘟和谷粒瘟。

1.1.1苗瘟。在種子發芽至3葉期以前發病,病苗在靠近土面的莖基部變成灰黑色,上部變淡紅褐色,終至枯死。

1.1.2葉瘟。發生于3葉期后的秧苗或成株葉片上,一般從分蘗至拔節期盛發,葉上病斑常因天氣和品種抗病力的差異,在形狀、大小、色澤上有所不同,可分為慢性型、急性型、白點型和褐點型4種,其中以前2種危害最重要。

1.1.3節瘟。發生在莖節上,初期出現針頭大的褐色小點,后擴大至節的全部或一部分變為黑褐色,莖稈易折斷,其出現預示穗頸瘟易發生。

1.1.4穗頸瘟。主要在穗頸或穗軸和枝梗上發生,穗頸發病,病斑褐色或灰黑色,從穗頸向上向下蔓延,最后造成白穗,群眾稱之為“吊頸瘟”。

1.1.5谷粒瘟。谷粒上病斑變化較大,一般為橢圓形,褐色或黑褐色,中央可變灰白色,米粒不充實,甚至變黑。

1.2 水稻紋枯病水稻紋枯病又稱云紋病。苗期至穗期都可發病。病菌主要以菌核在土壤中越冬,也能以菌絲體在病殘體上或在田間雜草等其他寄主上越冬。翌年春灌時菌核飄浮于水面與其他雜物混在一起,插秧后菌核粘附于稻株近水面的葉鞘上,條件適宜生出菌絲侵入葉鞘組織為害,水稻拔節期病情開始激增,病害向橫向、縱向擴展,抽穗前以葉鞘危害為主,抽穗后向葉片、穗頸部擴展。長期深灌,偏施、遲施氮肥,水稻生長過于茂盛,徒長都會促進紋枯病的發生和蔓延[3]。

1.3 水稻立枯病水稻立枯病是在幼苗1葉1心至2葉1心期,由于受低溫、土壤水分及空氣濕度偏低、弱苗等多種不利的環境因素影響,導致秧苗的抗病能力降低,從而被病菌乘虛侵入所致的苗期病害。首先表現為根色不鮮,逐漸變黃褐色,潮濕時莖基軟腐,心葉卷曲萎蔫,全株青枯或變黃褐色枯死,嚴重時全田死亡。

1.4 稻曲病稻曲病是水稻后期發生的一種真菌性病害。近年來,在各地稻區普遍發生而且逐年加重,危害較大,對有些雜交水稻品種危害特別嚴重,嚴重影響水稻產量,主要以菌核在土壤中越冬。稻曲病的發生程度除了與水稻孕穗、抽穗期間的氣象有關外,還受施肥水平的影響,高氮肥水平的田塊發生較重。稻曲病僅在水稻開花以后至乳熟期的穗部發生,且主要分布在稻穗的中下部。稻曲病粒比健粒大3~4倍,黃綠色或墨綠色,人食病后粒易生病。

1.5 稻粒黑粉病稻粒黑粉病主要發生在水稻揚花至乳熟期,只危害谷粒,每穗受害1粒或數粒乃至數十粒,一般在水稻近成熟時顯癥。染病稻粒呈污綠色或污黃色,其內有黑粉狀物,成熟時腹部裂開,露出黑粉,污染谷粒外表。

2 主要蟲害

2.1 二化螟二化螟除了危害水稻外,還危害玉米等。以老熟幼蟲在稻茬、稻草和其他寄主植物的根茬、莖稈中越冬,水稻二化螟1年發生1~5代。在成都平原地區,經過越冬的二化螟在幼蟲羽化后產卵,并在5月上旬進入第1次孵化的始盛期,5月中旬達到高峰;2代二化螟危害的高峰期在7月中旬至8月初。上述2個時期分別是水稻的孕穗期和抽穗期,若受二化螟侵害,易造成白穗和蟲傷株,嚴重影響水稻產量。

2.2 稻苞蟲稻苞蟲幼蟲通常在避風向陽的田、溝邊、塘邊等處越冬。稻苞蟲在四川1年發生5~6代,能綴成多葉苞,其主要為害時期在6月下旬至7月份,1年中嚴重為害水稻的時期多在8月中下旬。到10月以后,成蟲飛到越冬寄主上產卵繁殖至幼蟲。

2.3 稻薊馬冬季以成蟲在禾本科雜草中和麥類作物上越冬;次年育秧期間,秧苗長至2~3片葉時飛入秧田產卵繁殖。成蟲蟲體小,非常活躍,能飛能跳,受驚就飛散,具有趨綠性,此時秧苗移栽后正進入分蘗期,食料豐富,利于成蟲大量產卵繁殖危害心葉和幼嫩組織,嚴重時秧苗枯死。

2.4 稻飛虱在四川地區為害水稻的主要的是褐飛虱,褐飛虱體小,主要由南方稻區遷飛而至,有群集為害的習性。蟲害發生時多呈點片狀現象,先在下部為害,很快暴發成災,如2007年四川省大部分地區重度發生,重災區有相當一部分田塊損失慘重。

2.5 稻縱卷葉螟以幼蟲綴絲縱卷水稻葉片成蟲苞,幼蟲匿居其中取食葉肉,僅留表皮,形成白色條斑,致水稻千粒重降低,秕粒增加,造成減產。

3 稻田養魚模式下水稻病蟲害防治關鍵技術

據試驗觀察,魚類能取食稻腳部位及落在水面上的稻飛虱、稻葉蟬等蟲害。對比試驗表明,養魚的稻田農藥用量可減少50%以上。但是由于稻田中病、蟲、草種類多,發生情況也很復雜,物理防治、生物防治還不能完全代替農藥治病治蟲[4]。

3.1 防治方式在當地農業植保部門指導下,以專業化防治服務組織或種植合作社為主體,開展專業化統防統治。

3.2 防治原則優先采用農業防治措施,通過選用抗病蟲品種、科學合理的種子處理、培育壯苗、加強栽培管理、科學管水和管肥、中耕除草、清潔田園等一系列生態調控措施起到防治病蟲草害的作用。稻田養魚后,水稻的病蟲害明顯減輕,尤其是使用誘蟲燈、性信息素誘殺害蟲后,農藥的用量大大減少[5]。為了提高稻谷和田魚品質,實現有機(最少要實現綠色),在施用農藥時必須要使用對水稻、魚類危害很小的低毒藥劑,并嚴格控制用藥量。

3.3 防治方法

3.3.1非化學防治。

3.3.1.1灌深水滅蛹。在二化螟化蛹高峰期時,及時翻耕并灌5~10 cm的深水,經3~5 d,殺死大部分老熟幼蟲和蛹。

3.3.1.2合理利用和保護天敵。水稻生產前期適當放寬防治指標,田壟種植大豆,蓄養天敵,利用青蛙、蜘蛛、蜻蜓等捕食性天敵和寄生性天敵的控害作用來控制害蟲危害。

3.3.1.3誘蟲燈誘殺成蟲。利用害蟲的趨光性,田間設置誘蟲燈,誘殺二化螟、三化螟、大螟、稻飛虱、稻縱卷葉螟等害蟲的成蟲,減少田間落卵量,降低蟲口基數。每2.00萬~2.68萬m2安裝1盞燈,采用“井”字形或“之”字形排列,燈距為150~200 m,天黑開燈,凌晨01:00關燈,定時清掃蟲灰。

3.3.1.4性誘劑誘殺。在二化螟每代成蟲始盛期,每667 m2放置1個二化螟誘捕器,內置誘芯1個,每代換一次誘芯,誘捕器之間距離25 m,放置高度在水稻分蘗期以高出地面30~50 cm為宜,穗期高出作物10 cm,采取橫豎成行、外密內疏的模式放置。在稻縱卷葉螟始蛾期,每667 m2放置2個新型飛蛾誘捕器,距離為18 m,誘芯所處位置低于稻株頂端10~20 cm,每30 d換一次誘芯。

3.3.2化學防治。

3.3.2.1防治適期。重視秧田病蟲害防治,使秧苗健康下田,減少大田防治次數,節約農藥成本。根據當地植保部門發布的病蟲防治信息,在主要病蟲害的關鍵防治時期或達到防治指標時(表1)進行藥劑防治。

表1 水稻主要病蟲害防治指標和防治適期

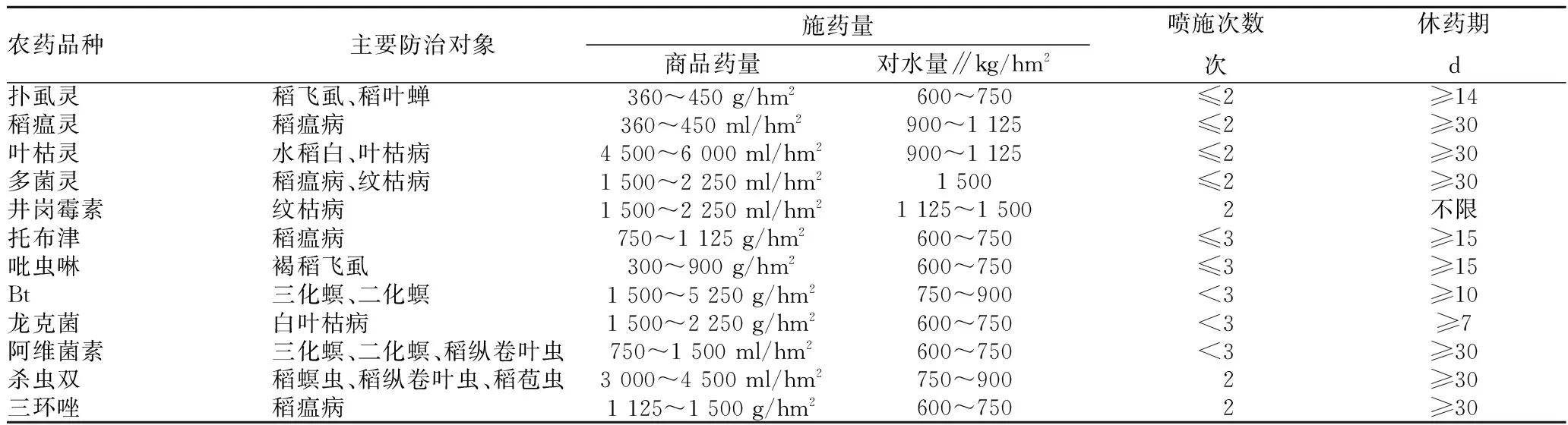

3.3.2.2用藥品種。選用的農藥要對口、高效、低毒、低殘留,嚴禁使用對魚高毒的農藥品種。農藥劑型方面,應多選用水劑或油劑,少用或不用粉劑。養魚稻田草食性魚類有除草作用,因此養魚的稻田一般不使用除草劑。

3.3.2.3施藥方法要得當。養魚稻田常用的施藥方法有以下3種:一是在施用農藥前要將田水加深至8 cm以上,并不斷注入新水,以保持水的流動。二是放淺田水,讓水面低于田面5 cm以上,把魚集中在魚坑后再施農藥,等稻葉上的藥液完全干后(施藥后0.5 h左右)再放水進田,且水位要高于原水位。三是分段用藥,將稻田分成2段,第1天將魚趕到排水口一邊,給進水口一邊水稻施藥,第2天將魚趕到進水口一邊,給排水口一邊水稻施藥。上述3種方式中,如果稻田里魚數量偏多,最好使用第1種施藥方式;如果稻田里魚數量偏少,最好使用第2種施藥方式。

施用農藥時還必須要注意以下幾點:一是使用粉劑農藥要在清晨露水未干時施用,以減少農藥落入水中。使用水劑、乳劑農藥宜在傍晚(16:00后,夏季高溫宜在17:00以后)噴藥,可減輕農藥對魚類的毒害。二是噴藥要提倡細噴霧、彌霧,增加藥液在稻株上的粘著力,減少農藥淋到田水中。三是下雨或雷雨前不要噴灑農藥,否則農藥會被雨水沖刷進入田水中,既致使防治效果較差,還易導致魚中毒。

3.3.2.4嚴格農藥使用準則。農業部漁業局、部分兄弟省份水產局制定了稻田養魚技術標準,要嚴格按照農藥的正常使用量和對魚類的安全濃度,嚴格施藥次數和休藥期,嚴禁使用稻魚違禁藥品。既要保障水稻生長安全,把病蟲害損失降到最低程度,又要確保養魚安全。參照相關標準,結合成都市稻田養魚實際,推薦使用以下對口、高效、低毒、低殘留的藥品(表2)。

表2 稻田養魚模式下水稻病蟲害防治農藥

注:以上水稻最遲一次施藥距離收魚都在30 d以上,因此食用時農藥殘留更低、更安全。

3.3.2.5輪換用藥。不要固定使用一種農藥,要適時輪換以免產生病蟲害的耐藥性。比如防治稻瘟病,應稻瘟靈、托布津、三環唑和多菌靈輪換使用;防治紋枯病,應多菌靈和井岡霉素輪換使用。盡量使用兼用型的農藥,如多菌靈可防治立枯病,還可兼治青枯病、稻瘟病、紋枯病等。

3.4 質量安全控制

3.4.1防治檔案的建立。稻田藥劑的使用應做如實記載,及時檢查藥劑使用情況及效果,并填好田間檔案記載表。

3.4.2回收與處理。農藥及相關防控物質的包裝材料、廢棄物應回收與集中處理,嚴格防止污染傳播。

[1] 呂東鋒,王武,馬旭洲,等.生態漁業中稻田養魚(蟹)的生態學效應研究進展[J].貴州農業科學,2010(3):51-55.

[2] 陳瑜.永嘉縣稻田養魚病蟲防治和土壤改良技術的研究和應用[J].現代農業科技,2011(12):287-288.

[3] 章烈輝,劉占山,肖啟明,等.我國水稻病蟲害綜合防治技術研究現狀及發展建議[J].中國稻米,2009(1):6-9.

[4] 蘇靖,梁秀杰.淮北地區稻田養魚技術[J].現代農業科技,2012(18):279-280.

[5] 劉奇文,周珩.生態稻田養魚技術[J].福建農業,2013(7):31-32.

Key Technologies of Prevention and Control of Plant Diseases and Insect Pests under Rice Field Pisciculture in Chengdu City

WEN Ke-xu1, LI Liang-yu2, CAO Ying-wei2, ZHANG Xiao-li2*et al

(1. Chengdu Water Bureau, Chengdu, Sichuan 610042; 2. Fisheries Research Institute, Chengdu Academy of Agriculture and Forestry, Wenjiang, Sichuan 611130)

The occurrence regularity, conditions and transmission route of main plant diseases and insect pests under the mode of rice field pisciculture was analyzed. Several key technologies were put forward, including give priority to the use of agricultural control, biological control and other measures with the application of pesticide, strictly grasp chemical control period, drug varieties selection, correct application method, rotation of medication, and pesticide application guidelines.

Rice field pisciculture; Plant diseases and insect pests; Prevention and control; Key technologies

文可緒(1968- ),男,四川金堂人,工程師,從事水產新技術的研究與推廣工作。*通訊作者,工程師,從事水產新技術的研究與推廣工作。

2014-10-08

S 435.11

A

0517-6611(2015)01-095-03