4G小型化基站部署策略與工程應用分析

李偉平

(中國移動通信集團設計院有限公司安徽分公司,安徽 合肥230041)

1 引言

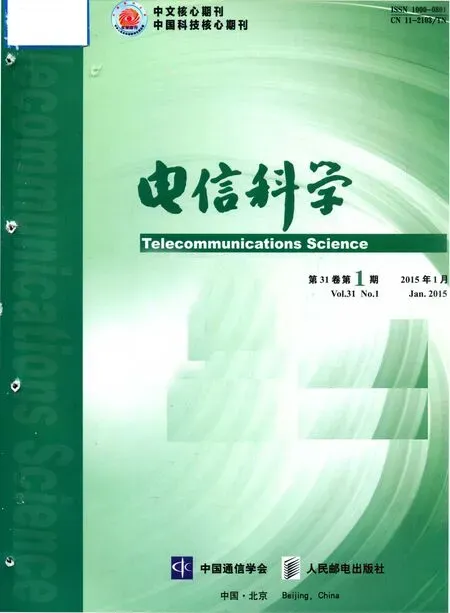

由于無線傳播環境的復雜性,4G網絡弱覆蓋現象的出現不可避免;而且伴隨著城市建設速度的加快,網絡建設規模不斷擴大,業務負荷也在不斷增長,傳統宏基站和室內分布系統建設在物業協調、配套建設、深度和精確覆蓋、擴容改造等方面的局限性日益凸顯。特別對于新增站址比較困難及復雜建筑的覆蓋場景,迫切需要新型的覆蓋技術,即小型化的基站設備,實現快速、精確建網的目的。小型化基站是區別于宏基站的基站類型的統稱,按照單載波發射功率區分,包括微基站、皮基站和飛基站之類,見表1。

對于高頻段、高速率的4G網絡更高的容量和覆蓋需求,促使4G網絡從水平的蜂窩結構網絡向立體分層的異構網絡轉變。異構網絡,主要指在宏蜂窩覆蓋小區中放置低 功 率 節 點 (lower power node,LPN),如 微 蜂 窩(micro cell)、皮蜂窩(pico cell)、飛蜂窩(femto cell)、relay等,由不同類型、不同大小的小區構成“多樣化的設備形態、差異化的覆蓋方案、多頻段組網方式的分層立體網絡”。引入異構網絡的主要目的是增強覆蓋(補盲)、增加網絡容量(補熱)、實現話務分擔與均衡。

(1)補盲(弱)

針對宏覆蓋邊緣和覆蓋盲區,通過小基站實現小范圍區域內的覆蓋增強。

(2)補熱

針對業務熱點區域,當4G網絡部署成熟,宏基站升級和宏基站加密仍然無法滿足容量需求時,通過小基站實現熱點區容量增強,實現覆蓋和容量的均衡。

表1 TD-LTE基站主設備標準化分類

(3)室內深度覆蓋

用于宏基站無法提供良好室內覆蓋且無室分系統的建筑物,通過室外建設小基站的方式提供室內覆蓋,或者采用室內基站進行建設,提升室內深度覆蓋。

2 部署策略

考慮到小基站的靈活性,較適合解決突發零散性的弱覆蓋問題,站點遵循“發現一個,規劃一個,協同大網,按需建設”的總體原則;對于傳統宏基站難以協調的建設場景,亦可結合現場環境,用小基站的建設來彌補宏基站的不足。主要從網優和工程兩方面,分析部署策略。

2.1 網優口需求

對于網優口的需求,主要在于網絡結構中的補盲(弱)層和補熱層,應根據網絡測試數據,精確確定補點位置,綜合考慮覆蓋場景和容量需求,選用適宜的設備形態,設置合理的系統接入控制、干擾控制與負荷分擔參數。

(1)MR弱覆蓋

根據MR數據分析,得到MR弱覆蓋小區列表,根據弱覆蓋情況選擇適宜的小基站設備形態進行補弱建設。

(2)路測數據

道路4G測試中,RSRP電平覆蓋較差(較弱)的區域,可考慮使用小基站進行補弱覆蓋。

在小基站規劃工作中,除了精確分析上述兩點需求之外,還應結合需要重點解決的集客單位、重點客戶投訴區域以及根據市場發展需求需要優先解決的弱覆蓋點、價值較高的數據熱點區域;各類需4G重點保障的中小型集團單位、樓宇、辦公區、會議室、宿舍樓、酒店等。省公司網優中心定期收集的弱覆蓋問題解決列表亦作為小基站是否部署的參考之一。

2.2 工程口需求

對于工程口的需求,主要在于網絡結構中基礎覆蓋層;在歷年的工程建設中,存在工程建設的難點區域,即多年協調未果,難以進行傳統宏基站或者室分系統建設的物業點;可以考慮建設小型化基站進行補充,需綜合分析覆蓋需求、投資效益等因素,選擇適宜的設備形態及覆蓋方案,實現建設成本低、投產見效快的目的。

2.3 場景化覆蓋建議

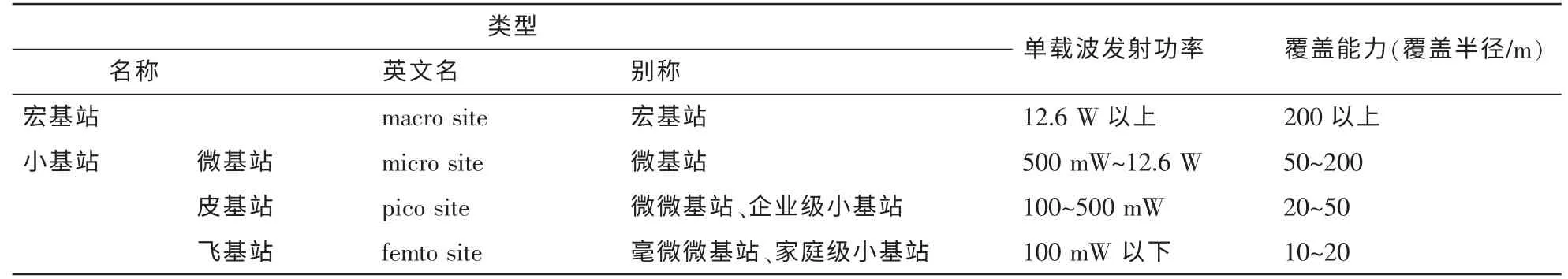

小基站的場景化覆蓋特點非常明顯,應綜合分析小基站的物理尺寸、發射功率、使用頻段、供電方式、安裝要求等方面,從室外和室內兩個方面,細分小基站的覆蓋場景,見表2。

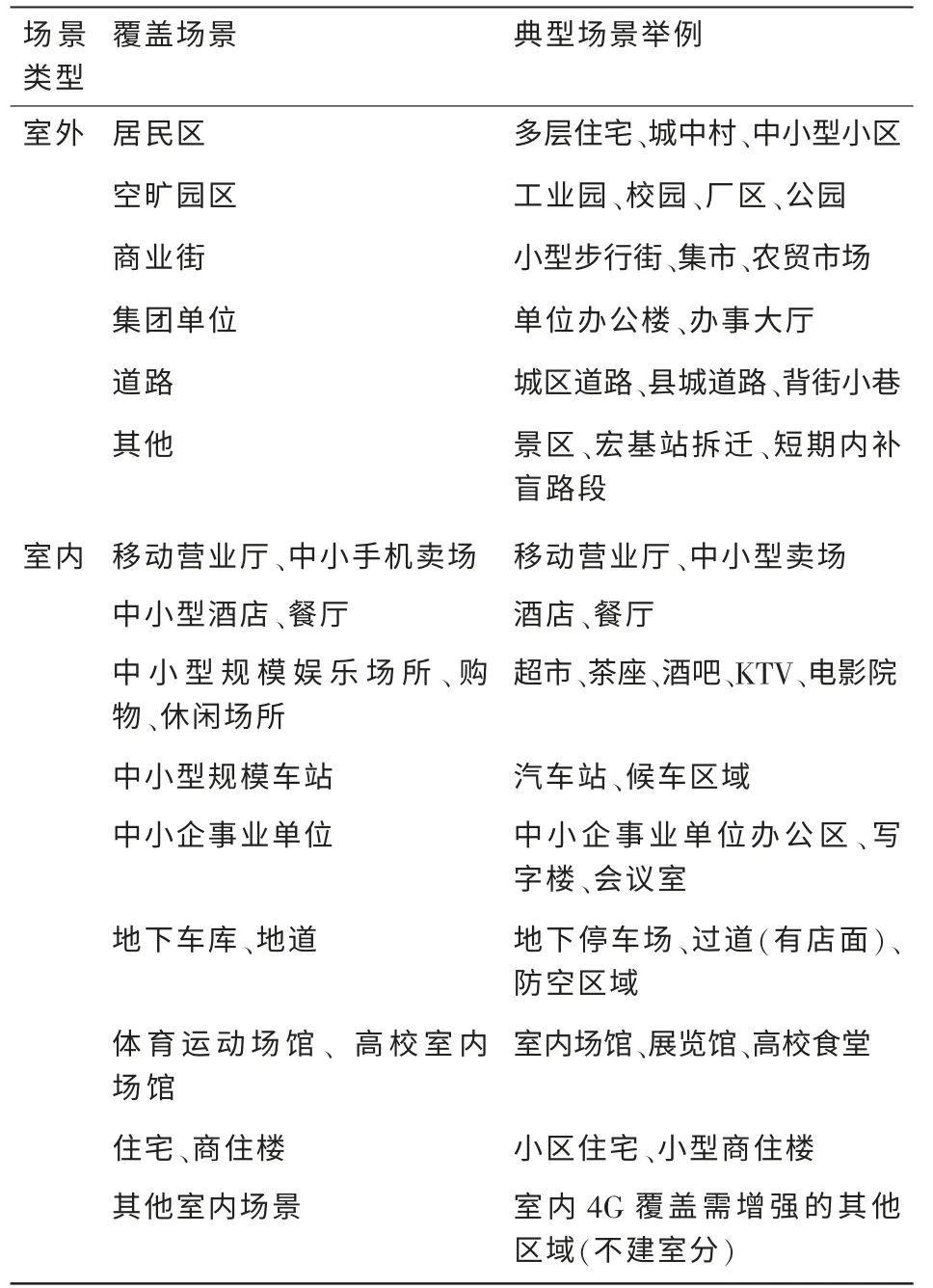

對于不同的場景,應選擇不同的設備形態進行覆蓋,截至當前,小型化基站的設備分類主要有:一體化微基站、分布式微基站、分布式皮基站、飛基站和relay等。各設備廠商設備支持能力不盡一致,頻段大都為D頻段,少數廠商F/D可選,同時分布式微基站支持同RRU小區合并,適合對住宅小區進行連片覆蓋,見表3。

表2 TD-LTE小型化基站覆蓋場景分類

3 工程應用

作為4G網絡建設的重要組成部分,小基站工程的部署建設使得各區域弱、盲覆蓋現象得到了初步緩解,在一定程度上“破除”了工程建設上的疑難點,但隨著覆蓋方案的建設開通落地,小型化基站在工程實際應用過程中也隨之產生了一些問題,主要如下。

表3 TD-LTE小型化基站場景化覆蓋建議

3.1 疑似脫星問題

對于農貿市場、高校食堂等場景,由于工程協調的原因,一般使用一體化微基站掛在室內進行信號覆蓋,這樣就存在室內場景收不到GPS信號的問題;另外一類較為常見的現象,就是在對兩棟住宅高樓底層的盲區進行覆蓋時,由于一體化微基站掛的高度較低,也存在GPS收星不穩或者疑似脫星的現象。對于這類問題的產生,在1588v2同步不可行的情況下,一般可通過GPS延長線,把GPS天線安裝于信號較好的位置,但這需要在設備清單簽訂階段,提早介入。

3.2 承重復核問題

對于覆蓋道路場景的小基站建設,大都會利舊原有的市政燈桿,或小型水泥柱,或其他桿狀建筑,進行掛桿安裝;雖然小基站的設備重量一般為10 kg左右,但隨著目標桿年限的增長,所掛的設備越來越多,設備的安全難以保障。在對于設備的承重復核方面,目前沒有明確的劃分界限,作為設計單位,或多或少存在一定的責任風險。對于這類問題,或許可以在設計圖紙和設計說明中,明確注明字語進行防范;或者可以建議建設單位跟市政單位進行溝通協商,明確承重復核的工作主體,劃分工作界面。

4 小型化基站演進應用

隨著基礎覆蓋層的日益完善,在4G網絡建設的中后期,小型化基站將被廣泛應用,在深度覆蓋方面發揮著重要作用,隨著實際應用的不斷增多,也呈現出一些新的應用方案。

4.1 外置天線

在一些城市的老城區,有成片的老舊居民小區,這些建筑的特點是樓層之間的間隔比較窄,居民區內樓層底部形成“狹長”的道路場景,如圖1所示,道路的距離往往超過了100 m的一體化微基站覆蓋距離;在投資效益方面,如果采用“背靠背”兩臺設備安裝覆蓋,顯然不太經濟,一般考慮采用通過功分器加外置兩副雙通道天線的方法,完成這類場景的覆蓋。

4.2 小區合并

在復雜的密集城區,對于連片的住宅小區,應用分布式微基站的小區合并技術,可以緩解工程建設的物業協調問題;小區合并技術雖然降低了切換次數、減少了鄰區關系,但帶來了容量上的犧牲。不同設備廠商的小區合并能力不盡相同,應根據實際場景制定合理的覆蓋方案,如圖2所示。

圖1 居民樓內“狹長道路”覆蓋

圖2 小區合并覆蓋

5 結束語

在傳統宏基站和室分覆蓋不理想的情況下,小型化基站在改善深度覆蓋、增加網絡容量、提升用戶感知方面有先天優勢;具備發射功率低、集成度較高、部署快速靈活、配套需求小的特點,能實現建設成本低,投產見效快的目的;在4G網絡建設的中后期,小型化基站廣泛應用于“補盲”、“補熱”等場景。

小基站的場景化特點非常明顯,在建設方案制定時,應結合場景特點,充分考慮網絡結構、覆蓋現狀、容量需求、設備形態、投資效益等各方面因素,進行精確補點。隨著小型化基站的規模建設,在網絡結構上,與宏基站的協同問題是未來研究的熱點;小型化基站的設備形態演進趨勢研究和場景化應用的深入挖掘也十分有意義。