曲高眾和 歌韻方遒

談曲

十數年前,偶然被朋友邀去觀看江蘇省京劇院青年演員專場演出,其中優秀青年架子花臉演員高韻演出的《九江口》贏得了觀眾交口稱贊。彼時的高韻還是剛出茅廬的新人,雖然不能掌控舞臺的每一個瞬間變化,但那份執著認真的勁頭,加之胖胖墩墩、虎頭虎腦,煞是可愛的舞臺形象,卻給我留下極其深刻的印象。也是從那一刻起,我便默默地成為高韻的“粉絲”。

日前,從新聞媒體上獲悉高韻要辦首個個人專場演出的消息后,我興奮雀躍。“千生萬旦一個凈”,培養一個花臉演員不易,培養一個架子花臉演員更是難上加難。由此可以說架子花臉演員辦個人專場演出更是不易,這不僅需要的是勇氣,更需要的是長期舞臺藝術積淀。于是乎與數位好友、戲友相約前往觀賞。

“高腔雅韻”優秀青年京劇演員高韻個人專場演出,是在江蘇省演藝集團昆劇院蘭苑小劇場里舉行。高韻按蘭苑劇場一貫堅持的原生態演出形式,全程演出不插電。由于沒有了長期習慣依賴的“小蜜蜂”,對演員藝術功底著實是一次不小的考驗。畢竟高韻師出名門,早年在戲校有費玉策先生的開蒙,進團后又得付關松先生悉心培養。在兩位恩師的精心傳授下,加之自身努力,刻苦好學,精益求精,打下了扎實的基礎。演出中,高韻底氣充沛,嗓音明亮、游刃有余,又有沉著穩健、不焦不躁的臺風,以及細致入微、絲絲入扣的表演,一抬手一投足,一個眼神一個亮相自在人物情里當中。觀罷令人大呼過癮,回味無窮。

《九江口》為“袁(世海)派”代表作。這出戲伊始由費玉策、付關松二位先生傳授,后又自費北上向名凈楊赤老師討教。在得到數位老師傾囊相授后,加上自身不斷揣摩體會和不斷的舞臺實踐,《九江口》也終于成為自己常演劇目之一。

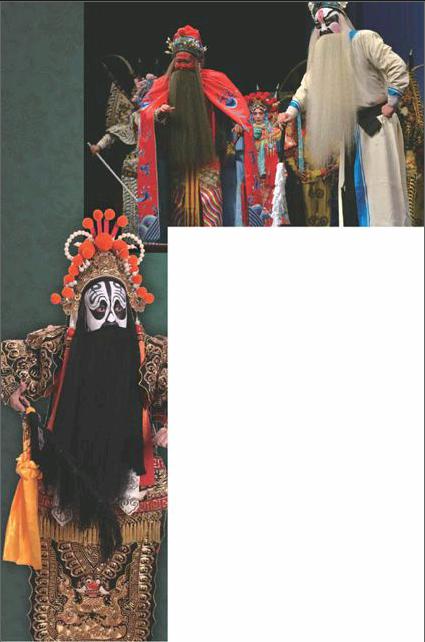

張定邊這個角色在過去可以“兩門抱”,即老生、花臉皆可演,但袁世海先生成功塑造張定邊以后,架子花臉演此角色便形成一種定勢。高韻的演繹始終把握住“袁派”藝術精髓,在舞臺上呈現的是一個有著千鈞力度,雄渾蒼勁,剛猛多智,忠心一片,卻又忍辱負重的老臣形象。無論是深度和厚度,還是氣勢與情懷,恰與張定邊這個人物相吻合。字字念出了“情”、聲聲唱出了“血”。“看夕陽照楓林紅似血染,秋風起卷黃塵四野凄然……”史詩一般悲涼的唱詞,愈加催人淚下。

《霸王別姬》為架子花臉常演劇目。原名《楚漢爭》,根據《史記·項羽本紀》和昆曲《千金記》編寫而成。總共四本。1918年,由楊小樓、尚小云在北京首演。1922年2月15日,楊小樓與梅蘭芳合作。齊如山、吳震修對《楚漢爭》進行修改,更名為《霸王別姬》,成為凈、旦常演劇目。這出戲歌舞并重,有觀眾熟悉的“劍舞”與楚霸王的“力拔山兮”等唱段。

高韻飾演的項羽一個出場便情緒飽滿,把一個大勢已去,英雄氣盡的楚霸王展現無遺。一絲無奈、幾分悲哀、一種焦慮、各種不舍,到后來更是慨然悲歌:“力拔山兮氣蓋世……虞兮虞兮奈若何。”高韻吟時悲壯雄渾、唱則激昂遏云,令人隨之同嘆息、共頓足。一出家喻戶曉之傳統劇目贏得滿堂陣陣喝彩。

高韻是一個有理想、有堅持,更有使命感的演員。放棄家庭優越的生活環境,奔走各大小城市、穿梭于鄉村田野演出。角色更是不分大小,主演樂、配角樂,甚至龍套亦樂。“戲好人也好”的結果便是“眾人拾柴火焰高”,首開個人專場不僅有師兄弟們,江蘇省演藝集團昆劇院院長、“梅花獎”得主李鴻良主動擔任演出主持人;江蘇省演藝集團京劇院書記、“程派乾旦”彭林剛和南京市戲劇家協會副主席張建強合作演《三擊掌》。昆曲笙演奏家潘中琦現場為大家吹奏了笙獨奏《晉調》。

努力總有回饋、辛勞必有收獲。高韻的首個個人專場檢驗了十數年的藝術成果,同時也再次證明費玉策先生當年所言:高韻——是不可多得的架子花臉演員。