生計方式對農戶生活能源消費模式的影響

——以甘南高原為例

趙雪雁

西北師范大學地理與環境科學學院, 蘭州 730070

生計方式對農戶生活能源消費模式的影響

——以甘南高原為例

趙雪雁*

西北師范大學地理與環境科學學院, 蘭州 730070

生計方式變遷對農戶的生活能源消費模式產生深遠影響,從而給農村能源與環境問題帶來新的挑戰。以地處青藏高原東緣的甘南高原為研究區,基于農戶調查資料,采用STIRPAT模型與二元logistic模型分析了生計方式對農戶的生活能源消費量及生活能源消費模式選擇的影響。結果發現:(1)隨著非農化水平的提高,甘南高原農戶的生活能源消費量顯著下降,但它引起的生活能源消費量下降速度低于其自身的變化速度;此外,家庭規模擴大、收入提高將使農戶的生活能源消費量增加;(2)生計方式對農戶能源消費模式選擇的影響遠高于其他因素,隨著非農化水平的提高,農戶選擇以商品性能源為主消費模式的概率將增大,收入增加、受教育程度提高及商品性能源的可得性改善亦會如此,但生物質能源的可得性增強會降低農戶選擇以商品性能源為主消費模式的概率。最后,提出了優化農戶生活能源消費模式的建議。

甘南高原; 農戶; 生計方式; 生活能源消費模式

能源與環境問題是當前全球最為關注的熱點問題,二者緊密地交織在一起,尤其在生態脆弱的貧困地區,貧困農戶擁有的生計資產匱乏,致使其缺乏開發替代資源的能力,只能依賴免費的能源資源(如草皮、畜糞、薪柴、秸稈等),這在很大程度上加劇了水土流失、土壤侵蝕、森林植被破壞,成為生態脆弱區生態退化的最主要和最直接因素[1- 3]。當前,急需辨明影響生態脆弱區農戶生活能源消費行為的關鍵因素,從根本上解決農村能源問題以及由此引致的生態環境問題。

農戶作為農村地區最主要的經濟活動主體與最基本的決策單位,所采取的生計策略決定著其對自然資源的利用方式與利用效率,生計方式變化作為農戶響應人地關系變化的最佳選擇,必然會對農戶的能源消費決策產生重要影響[4],從而對農村能源與環境問題帶來新的挑戰。但目前,國外研究主要關注農村能源消費模式變化[5- 6]、農村能源管理[7]、農村能源需求及其對農戶生計與區域發展的影響[8]等問題,國內研究則集中在農村生活能源消費及其影響因素[9- 11]、農村生活用能的碳排放及環境影響[3,12- 13]、農村能源開發與利用[14]、農村生活用能的區域分異[15]等方面,而對鄉村發展轉型中農戶能源消費模式演變缺乏關注,尤其較少關注生計方式轉變對農戶能源消費模式的影響。

地處青藏高原東緣的甘南高原是一個典型的生態脆弱區,承擔著重要的生態服務功能,長期以來以畜糞、薪柴等傳統生物質能源為主的農村能源消費模式已對該區的森林和草地造成嚴重破壞[3],致使生態服務功能銳減。近年來,甘南高原農戶的生計方式逐漸由傳統農業向兼業化、非農化轉變,生計方式變化是否引發了農戶生活能源消費模式的變動是一個值得關注的問題。本研究以甘南高原為例,基于農戶調查資料,分析生計方式對農戶生活能源消費模式的影響,探求生計方式變遷過程中農戶的生活能源消費模式演變規律,旨在為解決高寒生態脆弱區的能源問題以及由此引致的生態環境問題、促進農戶生計可持續與區域可持續發展提供借鑒和參考。

1 研究區概況

甘南高原地處青藏高原東緣,植被以高寒草甸、灌叢和山地森林為主,擁有亞高山草甸2.72×106hm2,素有“羌中畜牧甲天下”之稱。黃河干流在該區瑪曲縣境內的流程達433.3 km,年凈增水量108.1×108m3,占黃河源區總徑流量的58.7%;黃河一級支流洮河、大夏河的多年平均徑流量分別達到36.1×108m3、4.5×108m3,這三條河流及其大小支流在甘南高原的流域面積達3.057×104km2,產水模數達21.5×104m3/km2,多年平均補給黃河水資源量65.9×108m3,從而使該區不僅成為黃河上游最重要的水源補給區,而且成為青藏高原“中華水塔”的重要水源涵養區,其蓄水、補水功能對整個黃河流域水資源調節起到關鍵作用。2007年12月,國家投資44.51億元,啟動了甘南黃河重要水源補給生態功能區的生態保護與建設項目,實施生態保護與修復、農牧民生產生活基礎設施建設和生態保護支撐體系等3大類建設項目,以恢復與提高該區的生態服務功能,為黃河中下游、乃至整個北方地區提供生態安全屏障。

甘南高原內部分異明顯,東南部為岷迭山地區,氣候比較溫和,年均溫為0—14 ℃,山地普遍發育森林和天然草地,農作物一年兩熟或兩年三熟;東北部為山原區,年平均氣溫3—7 ℃,以耐寒性強的農作物為主,一年一熟,草場多為草原化草甸、亞高山草甸;西部為碌瑪夏高原盆地區,海拔2800 m以上,年均溫低于3 ℃,植被以亞高山草甸、亞高山灌叢草甸為主。甘南高原人口分布稀疏,人口密度為17.92 人/km2,瑪曲、碌曲僅為4.40 人/km2、6.83 人/km2,以藏族人口為主,其中純牧區藏族人口超過90%,半農半牧區藏族人口達74.68%,農區藏族人口達24.20%;純牧區農戶主要從事畜牧業,牧業從業人員占鄉村從業人員的63.07%,牧業收入占農戶收入的64.06%,瑪曲縣該比例更高達100%;農區與半農半牧區農戶主要從事種植業,種植業從業人員分別占鄉村從業人員的56.34%、58.44%,種植業收入分別占其年收入的50.15%、42.89%,工資性收入分別占23.53%、28.91%,畜牧業收入僅分別占10.20%、8.44%。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源

采用參與性農戶評估方法(PRA)進行農戶調查以獲取相關數據。2011年7月—8月,課題組采用分層隨機抽樣法進行入戶調查。由于甘南高原地域遼闊、農戶居住分散,訪談難度較大,因此僅在純牧區抽取3個鄉、半農半牧區抽取2個鄉、農區抽取2個鄉,每個鄉選擇1個村,每村抽取20—40 戶農戶,共調查230 戶農戶,刪除信息不全的問卷,收回有效問卷217份,其中,純牧區78份、半農半牧區60份、農區79份。調查過程中,為了確保信息準確,聘請了6名藏族大學生作為語言翻譯。雖然本次調查樣本較少,但由于甘南高原純牧區、半農半牧區、農區農戶的生計方式及生活能源消費情況具有較高的相似性,因此能較好地反映甘南高原農戶的普遍情況。

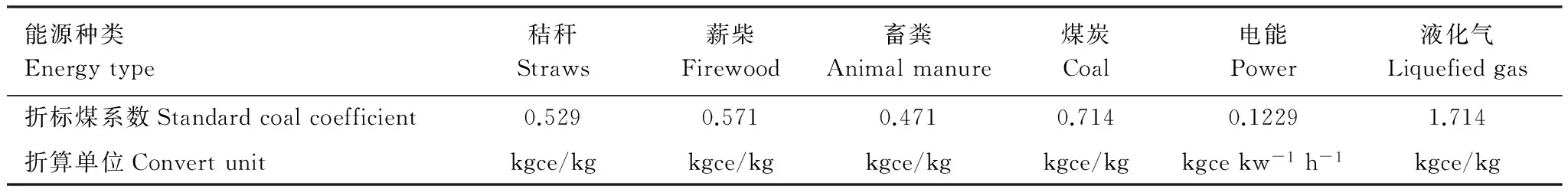

調查內容包括:(1)農戶的家庭特征,包括家庭規模及勞動力數量、戶主及勞動力受教育程度、性別結構、家庭收入及收入來源等;(2)農戶的生計方式,包括家庭勞動力的投入方向及所從事的具體生計活動;(3)生活能源的可獲取性,包括農戶擁有的耕地面積、薪柴林面積及牲畜數量、所在村到縣城的距離;(4)生活能源的消費量,包括薪柴、秸稈、畜糞的家庭年消費量,煤炭、電力的年使用量及費用。參照《綜合能耗計算通則(GB/T 2589—2008)》中的“各種能源折標準煤參考系數”將農戶的生活能源消費量折算成標煤消耗量(表1)。

表1 農戶的主要生活能源折算標準煤系數Table 1 Standard coal coefficient of the main peasant household energy

2.2 農戶生計類型劃分

根據甘南藏族自治州農村住戶調查年報及課題組入戶調查資料,將甘南高原農戶家庭勞動力從事的生計活動分為畜牧、種植、采集、外出打工、運輸、經商、手工業、企事業單位任職等,其中畜牧、種植、采集屬于農業活動,其余為非農活動。按照非農化程度及農戶生計多樣化的差異,綜合已有農戶類型劃分的研究成果[16],以家庭勞動力的投入方向(有無勞動力從事非農活動)為標準,將農戶生計類型劃分為純農戶、兼業戶、非農戶。其中,純農戶的全部勞動力均從事農業;兼業戶的部分勞動力從事農業、部分從事非農業;非農戶的全部勞動力均從事非農活動。

2.3 生計方式對農戶生活能源消費模式影響的分析方法

2.3.1 變量選擇

作為一個理性的決策者,農戶通常會基于多種因素對選擇哪種或哪幾種能源消費組合以及消費多少能源等問題做出理性決策。已有研究顯示,農戶的生活能源消費決策受能源可獲取性[10- 11]、收入及能源價格[12,17- 18]、農戶家庭特征[19- 21]等因素的影響。

為了進一步考察生計方式對農戶生活能源消費模式的影響,本研究以非農化水平(從事非農生產的勞動力占家庭總勞動力的比重)作為測度生計方式的指標,將其與能源的可獲取性、家庭收入、家庭規模、勞動力受教育程度同時引入分析模型。其中,薪柴、秸稈、畜糞獲取主要來自薪柴林、農作物及養殖的牲畜,故以人均薪柴林面積、人均耕地面積、人均牲畜數量表示薪柴、秸稈、畜糞的可獲取性;調查村村委會所在地均已通電,故不考察電力的可獲取性;農戶能否獲得煤炭主要取決于當地交通發展水平,交通越便利農戶越容易獲得煤炭,故采用調查區距縣城的距離表示煤炭的可獲取性。勞動力受教育程度用受教育指數(文盲=1、小學=2、初中=3、高中=4、大學及以上=5)來表征,并引入地區虛擬變量(是否純牧區,是=1,否=0;是否農區,是=1,否=0)。

2.3.2 模型設計

(1)生計方式對農戶生活能源消費量影響的分析模型

本研究采用STIRPAT隨機回歸模型分析生計方式對生活能源消費量的作用。將農戶的生計方式與能源可獲取性、農戶收入、農戶家庭特征等引入STIRPAT隨機回歸模型。STIRPAT模型的通用形式如下[22]:

I=aPbAcTde

(1)

式中,a為該模型的常數項;b,c,d為P、A和T的指數項;e為誤差項,I為農戶的生活能源消費量,P、A、T分別為家庭特征、收入、能源可獲取性。該模型容許增加社會或其他控制因素來分析它們對生活能源消費量的影響,但是增加的變量要與式(2)指定的乘法形式具有概念上的一致性。

為了衡量各因素對生活能源消費量的作用大小,可將式(1)轉換成對數形式:

(2)

式中,a、e為方程(2)中a和e的對數,b,c表示其它的影響因素維持不變時,驅動因素(P或A)變化1%所引起的生活能源消費量變化百分比。

(2)生計方式對農戶生活能源消費模式選擇的影響分析模型

本研究采用二元logistic模型分析生計方式對農戶能源消費模式選擇的影響,并利用最大似然估計法對其回歸參數進行估計。將農戶的生活能源消費模式設置為0—1型因變量yi,其中,以生物質能源為主(生物質能源消費比重大于55%)的消費模式設定為yi=0,表示農戶選擇低級能源消費模式,以煤炭、電力等商品性能源為主(商品性能源消費比重大于55%)的消費模式設定為yi=1,表示農戶選擇高級能源消費模式;假定xi是自變量,Pi是yi事件發生的概率,相應的回歸模型如下:

Pi=exp(β0+β1xi1+…+βmxim)/(1+exp(β0+β1xi1+…+βmxim))

(3)

式中,β0為常數,β1,β2,…,βm為回歸系數,表示諸因素xim對Pi的貢獻量。回歸系數為正值,表示解釋變量每增加一個單位值,發生比會相應增加;相反,回歸系數為負值,則表示解釋變量每增加一個單位值,發生比會相應減少。

3 結果分析

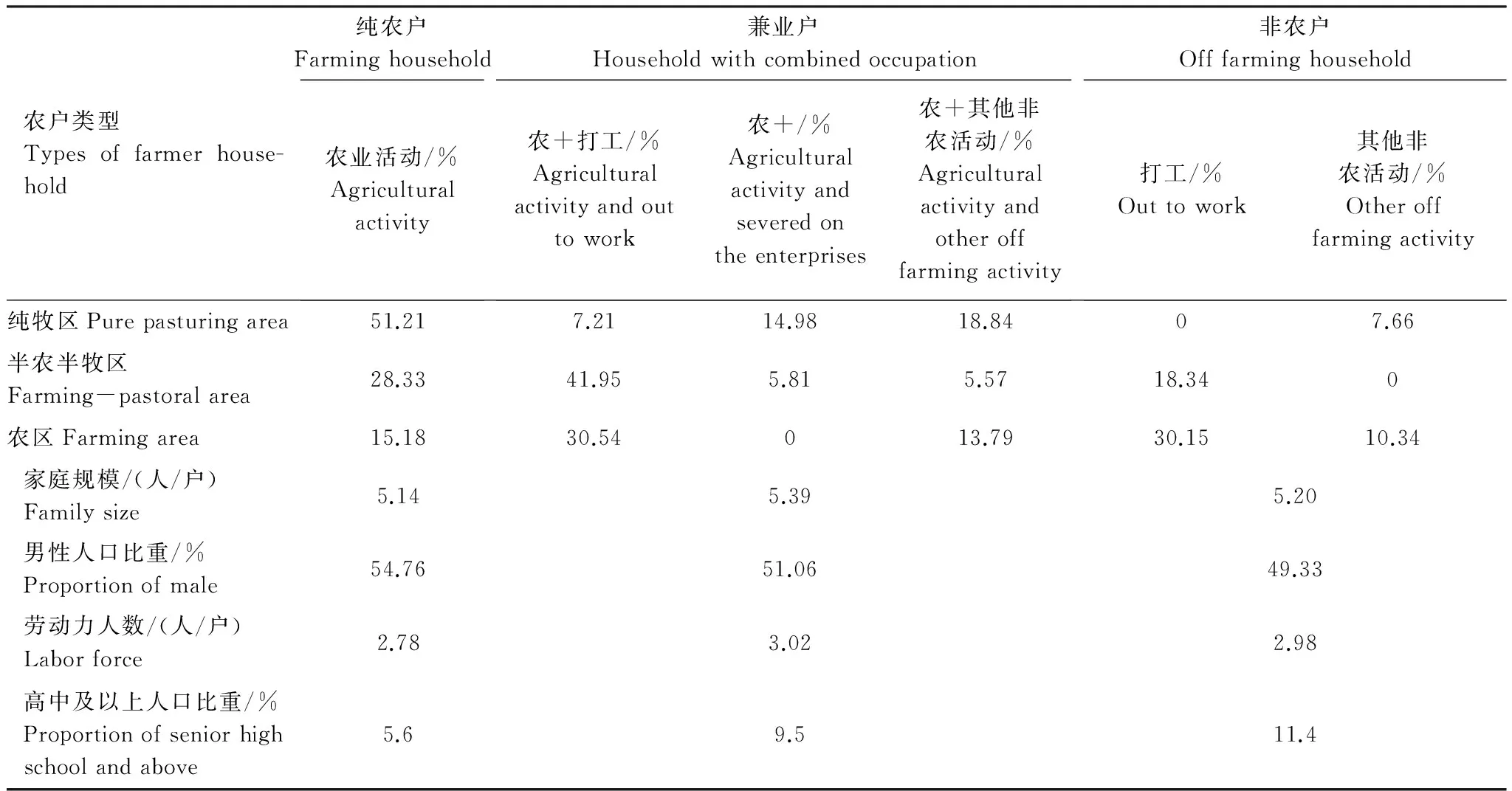

3.1 不同生計類型農戶的特征

甘南高原純牧區、半農半牧區、農區的純農戶比重依次下降,分別為52.21%、28.33%、15.18%,而非農戶比重依次提高,分別為7.66%、18.34%、40.49%。不同生計類型農戶的家庭規模、性別結構、勞動力數量及受教育程度等方面存在差異,純農戶家庭規模小,平均為5.14人/戶,男性人口比重高,達54.76%,勞動力數量較少,為2.78人/戶,家庭成員受教育程度低,高中及以上文化程度的僅占5.6%;而兼業戶和非農戶家庭規模較大,分別為5.39、5.2人/戶,男性人口比重低,分別為51.06%、49.33%,家庭成員受教育程度高,高中及以上文化程度的分別占9.5%、11.4%,勞動力數量較多,分別為3.02、2.98人/戶(表2)。

甘南高原不同生計類型農戶的農業活動安排、非農活動引入及其組合也存在較大差異(表2)。純農戶主要以種植、放牧/養殖、采集等活動為主,其中,純牧區純農戶中75%的從事放牧活動、25%的從事放牧與采集活動,半農半牧區純農戶中52.94%的從事種植與養殖、35.29%的從事種植、養殖與采集,農區純農戶中66.67%的從事種植與采集,25%從事種植、采集與養殖;兼業戶引入非農活動與農業活動組合,但所從事的非農活動以外出打工為主,有家庭成員外出打工的兼業戶、非農戶分別占各類農戶的55.56%、71.43%,其中,純牧區有家庭成員外出打工的兼業戶占該區兼業戶的18.75%、半農半牧區、農區該比例分別高達78.13%、68.57%;半農半牧區非農戶均有家庭成員外出打工,農區有家庭成員外出打工的非農戶占該區非農戶的68.57%。

表2 甘南高原不同生計類型農戶的特征Table 2 The characteristic of the peasant household in Ganan plateau

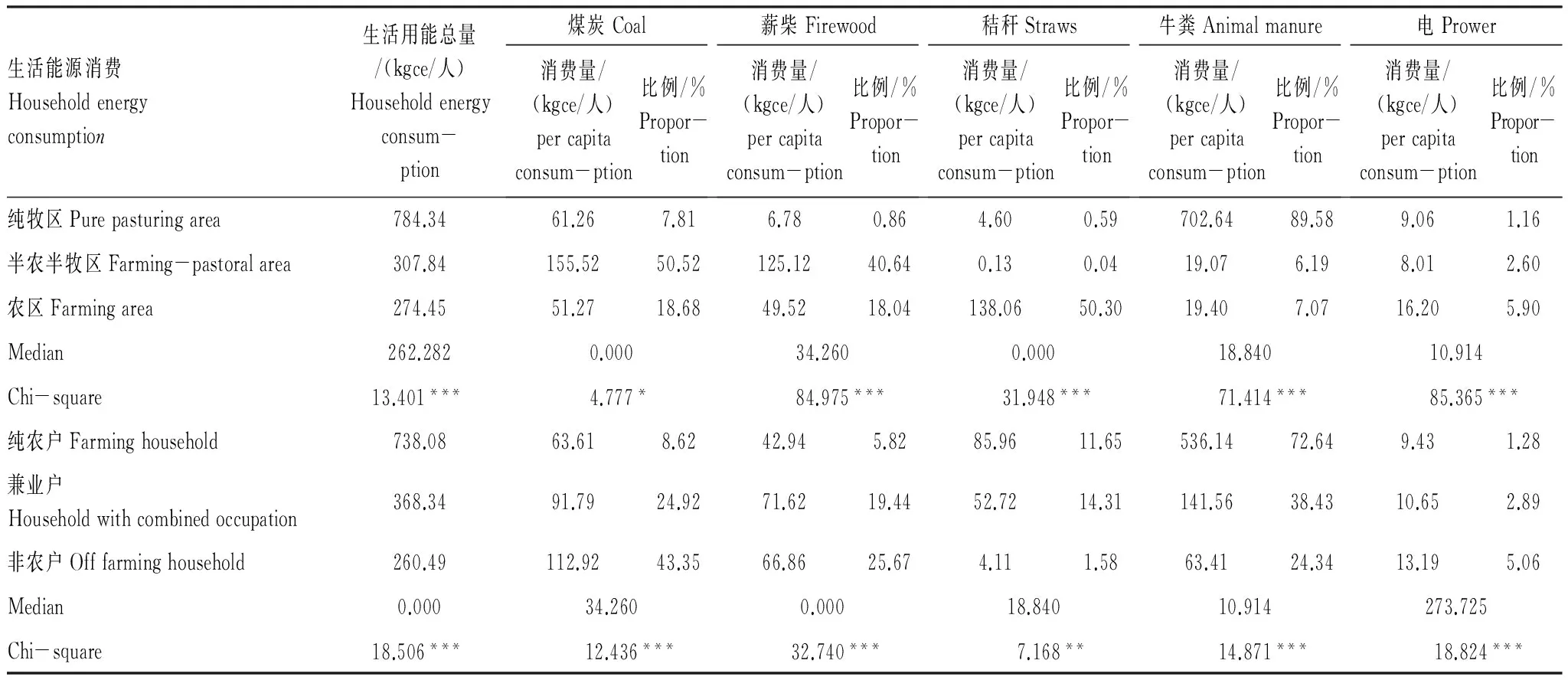

3.2 不同生計類型農戶的生活能源消費量

甘南高原純牧區、半農半牧區、農區農戶的生活能源消費量依次降低(表3),純牧區農戶人均生活能源消費量最高,達779.87 kgce,分別相當于半農半牧區、農區農戶的2.50、2.84倍,這主要由于純牧區海拔高,氣候寒冷,取暖時間長,對有效能的需求大,加之該區農戶以生物質能源使用為主,而生物質能源利用的轉換效率較低,故人均用能多。

對甘南高原純農戶、兼業戶、非農戶的生活能源消費量進行多獨立樣本Median檢驗,發現生活能源消費總量及各類生活能源消費量均在0.05水平上顯著,說明甘南高原不同生計類型農戶的生活能源消費存在顯著差異。進一步分析發現,純農戶、兼業戶、非農戶的生活能源消費量依次降低,純農戶人均生活能源消費量最高,達738.08 kgce,為兼業戶、非農戶的2.01、2.83倍。其中,純農戶、兼業戶、非農戶的生物質能源消費量依次降低,純農戶的人均生物質能源消費量高達665.04 kgce,而兼業戶、純農戶僅分別為265.90、134.38 kgce;但與之相反,純農戶、兼業戶、非農戶的商品性能源消費量依次增加,純農戶的人均商品性能源消費量僅為73.04 kgce,而兼業戶、非農戶分別為102.44、126.11 kgce(表3)。這說明,隨著非農化水平的提高,農戶的生活能源消費量逐漸下降,但商品性能源消費量逐漸增加,生活能源消費量的下降主要是由生物質能源消費量下降引起的。

對非農化水平與農戶生活能源消費量進行相關分析,發現:非農化水平與人均生活能源消費量、人均商品性能源消費量、人均生物質能消費量均在0.05水平顯著相關,其中,非農化水平與人均生活能源消費量、人均生物質能消費量呈顯著負相關,相關系數分別為-0.283、-0.257;而非農化水平與人均商品性能源消費量呈顯著正相關,相關系數為0.243。這進一步說明,提高非農化水平有助于降低農戶生活能源消費量,但也會增加商品性能源消費量。

表3 甘南高原不同生計類型農戶的生活能源消費Table 3 Household energy consumption of the different livelihood′s peasant household in Gannan plateau

*顯著性水平為0.1,**顯著性水平為0.05,***顯著性水平為0.01

3.3 不同生計類型農戶的生活能源消費結構

甘南高原純牧區農戶的生活能源主要依賴于牛糞,牛糞占生活能源消費量的90.10%;半農半牧區農戶以煤炭、薪柴為主,分別占生活能源消費量的49.80%、40.06%;農區農戶主要依賴于秸稈、煤炭與薪柴,分別占生活能源消費量的50.30%、18.68%、18.04%(表3)。這主要與不同區域的資源稟賦、生產方式等有關[23],純牧區以畜牧業為主,畜糞資源豐富,而農區以種植業為主,秸稈充足,故家庭生活能源消費分別以畜糞和秸稈為主。

甘南高原不同生計類型農戶的生活能源消費結構也存在顯著差別,純農戶、兼業戶、非農戶的商品性能源消費比重逐漸增加,非農戶該比重達48.41%,而兼業戶、純農戶分別為27.81%、9.9%;與之相反,生物質能源消費比重逐漸降低,純農戶該比重高達90.11%,而兼業戶、非農戶的該比例分別為72.18%、51.59%。其中,純農戶的生活能源以牛糞為主,占生活能源消費量的72.64%,秸稈次之,占11.65%;兼業戶的生活能源以牛糞、煤炭、薪柴為主,分別占生活能源消費量的38.43%、24.92%、19.44%;非農戶的生活能源則以煤炭為主,占生活能源消費量的43.35%(表3)。對非農化水平與生物質能源消費比重、商品性能源消費比重進行相關分析,發現:非農化水平與生物質能源消費比重、商品性能源消費比重均在0.01水平上顯著相關,其中,非農化水平與生物質能源消費比重呈負相關,相關系數為-0.403;而非農化水平與商品性能源消費比重呈正相關,相關系數為0.424。這說明,隨著非農化水平的提高,農戶的生活能源消費模式逐漸由以生物質能源為主的低級消費模式向以商品性能源為主的高級消費模式轉變。

3.4 生計方式對農戶生活能源消費量的影響

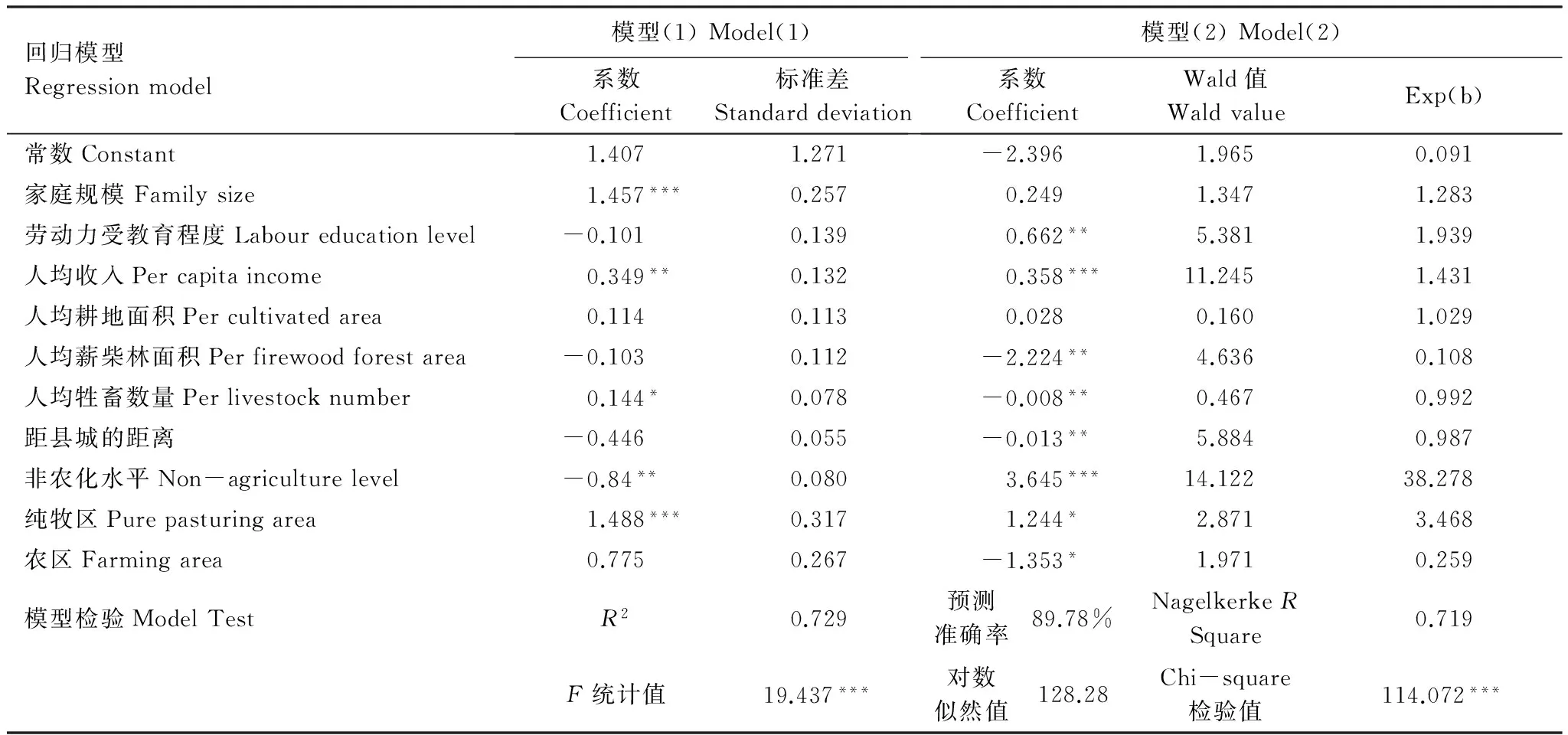

將農戶的生活能源消費量作為因變量,將農戶的非農化水平及其家庭規模、勞動力受教育程度、人均收入、人均耕地面積、人均薪柴林面積、人均擁有的牲畜數量、距縣城的距離、地區屬性等作為自變量引入STIRPAT模型分析生計方式對農戶生活能源消費量的影響(表4中的模型(1))。利用最小二乘法擬合生計方式與農戶生活能源消費量的關系,模型(1)的擬合優度達到0.729,F統計量為19.437,在0.001水平上顯著,說明方程擬合較好,上述變量能解釋農戶生活能源消費量的72.9%。

結果顯示,非農化水平與農戶的生活能源消費量在0.05水平上呈顯著負相關,說明隨著非農化水平的提高,農戶的生活能源消費量將顯著下降,但是非農化水平的非標準化系數小于0大于-1,說明非農化水平提高引起的生活能源消費量減少速度低于非農化水平自身的變化速度;家庭規模、人均收入、人均牲畜擁有量分別在0.001、0.05、0.1水平上與農戶的生活能源消費量呈顯著正相關,說明家庭規模擴大、收入提高、生物質能源獲得性增強均會在一定程度上提高生活能源消費量。但是,家庭規模的非標準化系數大于1,為1.457,而人均收入、人均牲畜擁有量的非標準化系數均大于0小于1,分別為0.349、0.144,說明擴大家庭規模引起的生活能源消費量增加速度高于家庭規模自身的變化速度,而提高農戶收入、擴大牲畜養殖規模引起的生活能源消費量增加速度低于它們自身的變化速度。

地區屬性與農戶的生活能源消費量顯著相關,說明區域特性對生活能源消費的影響顯著;人均耕地面積雖與農戶的生活能源消費量呈正相關,距縣城的距離、人均薪柴林面積雖與農戶的生活能源消費量呈負相關,但均在統計上不顯著,說明秸稈、薪柴及煤炭的可獲取性對農戶生活能源消費量的影響不顯著;勞動力受教育程度也與農戶生活能源消費量呈負相關,但在統計上也不顯著。

表 4 甘南高原農戶的生計方式對其生活能源消費模式的影響Table 4 The estimated results of livelihood strategy impacts on the farmer′s household energy consumption pattern in Gannan Plateau

*顯著性水平為0.1,**顯著性水平為0.05,***顯著性水平為0.01,括號內為標準差

3.5 生計方式對農戶生活能源消費模式選擇的影響

將非農化水平與家庭規模、勞動力受教育程度、人均收入、人均耕地面積、人均薪柴林面積、人均擁有的牲畜數量、距縣城的距離以及地區虛擬變量等引入二項logistic模型分析生計方式對農戶生活能源消費模式選擇的影響 (表4中的模型(2))。模型(2)的卡方檢驗值為70.492,顯著性水平為0.000(<0.0501),預測準確率為89.78%,Nagelkerke R-Square為0.719,說明上述變量可解釋71.9%的農戶生活能源消費模式選擇。

結果顯示,非農化水平、人均收入、勞動力受教育程度、人均牲畜擁有量、人均薪柴林面積、到縣城的距離、地區屬性等對農戶的生活能源消費模式選擇具有顯著影響,分別在0.01、0.05、0.1水平上顯著,說明農戶非農化水平、家庭收入與勞動力受教育程度、能源的可獲取性均影響著農戶的生活能源消費模式選擇。其中,非農化水平對農戶生活能源消費模式選擇的影響最大,其wald統計量高達14.122;其次為人均收入,其wald統計量分別為11.245;再次為到縣城的距離與勞動力受教育程度,其wald統計量分別為5.884、5.381;人均牲畜擁有量與人均林地面積的wald統計量僅分別為0.992、0.108。

非農化水平、人均收入、勞動力受教育程度的回歸系數均為正值,說明隨著非農化水平、人均收入、勞動力受教育程度的提高,農戶選擇以商品性能源為主消費模式的概率增大。其中,非農化水平每提高1個單位,農戶轉為商品性能源為主消費模式的概率將增加38.278倍;人均收入、勞動力受教育程度每提高1個單位,農戶轉為商品性能源為主消費模式的概率將分別增加1.431倍、1.939倍;而人均牲畜擁有量、人均薪柴林面積、到縣城距離的回歸系數均為負值,說明隨著生物質能源可獲取性的增強、商品性能源可獲取性的降低,農戶選擇商品性能源為主消費模式的概率降低。其中,人均牲畜擁有量、人均林地面積每增加1個單位,農戶轉為商品性能源為主消費模式的概率將降低0.992倍、0.108倍;到縣城的距離每增加1個單位,農戶轉為商品性能源為主消費模式的概率將降低0.987倍。

4 討論與結論

4.1 討論

4.1.1 非農化水平對農戶生活能源消費的影響

研究結果顯示,隨著非農化水平的提高,農戶的生活能源消費量逐漸降低;同時,由傳統生物質能源為主的低級消費模式向以商品性能源為主的高級消費模式轉變。這主要因為,生計非農化導致農戶自產的生物質能源數量(如,牛糞、秸稈)降低,同時,非農就業導致參與生物質能源采集活動的勞動力數量減少,采集生物質能源的機會成本(如,砍伐薪柴)增大[23],而且從事外出打工和做生意等非農活動能夠提高農戶收入水平,使其有能力購買煤炭等商品性能源,故而農戶轉向以商品性能源為主的消費模式,且商品性能源利用的轉換效率高,故農戶的生活能源消費量降低;此外,隨著甘南高原生態移民、牧民定居工程的實施,原先分散居住的農戶集中到交通方便的鄉鎮或縣城周圍居住,一方面促使了非農化水平提高,另一方面使商品性能源的可獲取性增強,這也促使了農戶生活能源消費模式的轉變。席建超等[4]在對六盤山農戶的生活能源消費模式研究中也指出,生產方式的轉變是驅動農戶家庭能源消費模式改變的根本原因。可見,提高非農化水平是促進農戶生活能源消費模式轉型的有效途徑。

4.1.2 家庭特征對農戶生活能源消費的影響

研究發現,隨著家庭規模的增加,農戶的生活能源消費量將增加,這主要是因為家庭規模增加,擴大了衣、食、住、行等方面的能源需求,從而使家庭生活能源消費量增大。可見,控制家庭規模是減少家庭生活能源消費量的關鍵舉措。結果也顯示,隨著收入的增加,農戶的生活能源消費量增加。周曙東等[24]也指出,收入增加雖會減少傳統非商品能源的使用,但會增加商品性能源消費量,且商品性能源的消費收入彈性高于傳統非商品能源,致使農戶的能源消費量隨著收入的增加而增加。這一方面與高收入家庭擁有較多的高能耗耐用消費品有關,另一方面可能與高收入家庭的過度消費和炫耀性消費傾向有關,因此,在促進農戶生活能源消費模式轉型的同時,需要及時制止過度消費和炫耀性消費。

研究也發現,隨著收入水平與勞動力受教育程度的提高,農戶的生活能源消費模式由以生物質能源為主的低級消費模式轉向以商品性能源為主的高級消費模式。這與Omar R 等人提出的“能源階梯”的概念框架[17]一致。這主要因為,農戶收入水平及受教育程度越高,對能源的舒適性、便利性、衛生性的要求也越高,因此,中高收入與中高文化程度的農戶更多地使用電力等“舒適型”能源;而低收入與低文化程度的農戶受支付能力、消費觀念等的約束,降低了對舒適性、便利性與衛生性的需求,轉而關注用能的經濟性,因此更多地使用薪柴、秸稈、牛糞等“經濟型”能源。這種能源消費的“階梯”特征為降低農戶對生物質能源的過度依賴、減緩生態環境壓力提供了很大的空間。

4.1.3 能源可獲取性對農戶生活能源消費的影響

能源獲得的難易程度是影響農戶能源消費的重要因素,而地形、資源稟賦、交通與電網等能源運輸條件都影響著能源的可獲取性。研究結果也顯示,各類能源的可獲取性影響著甘南高原農戶的生活能源消費模式選擇,牲畜數量多、耕地及薪柴林面積大的農戶,獲取生物質能源相對容易,因而多選擇以生物質能源為主的消費模式,尤其純牧區的農戶,由于居住分散,難以獲取煤炭等商品性能源,因而以牛糞為主要生活能源;而交通便利,煤炭、電力等獲取相對容易的農戶則多選擇以商品性能源為主的消費模式。劉靜等[18]也指出,交通便利地區農戶的能源消費結構主要從薪柴、秸稈、煤炭向液化氣、電力等商品性便捷能源轉換;而交通不便的地區,能源消費主要還是以薪柴、秸稈為主,但正慢慢向煤炭轉化。梁育填等[11]也指出,薪柴和秸稈等非商品性能源受資源稟賦影響顯著,而煤炭等商品性能源更多的是受市場距離影響。可見,改善商品性能源的可獲取性是促進農戶生活能源消費模式轉型的首要措施。

4.2 結論與建議

生態脆弱區農戶的能源消費行為已與生態環境退化緊密地結合在一起,當前急需辨明影響生態脆弱區農戶生活能源消費行為的關鍵因素,為解決農村能源問題以及由此引致的生態環境問題提供對策措施。本文以甘南高原為研究區,分析了生計方式對農戶生活能源消費模式的影響,發現:(1)生計方式對甘南高原農戶的生活能源消費模式影響顯著。隨著非農化水平的提高,甘南高原農戶的生活能源消費量顯著下降,選擇商品性能源為主消費模式的概率增大;(2) 家庭收入水平增加、教育程度提高、商品性能源可得性改善有助于甘南高原農戶降低生物質能源的消費比例,增加商品性能源的消費比例,從而不斷提升生活能源消費結構。

基于上述結論,為了更好地解決甘南高原農戶的生活能源問題以及由此引發的生態環境問題,首先,應積極發展“牧家游”、藏族傳統工藝品、藏族服飾及食品制作加工等非農產業,促進農戶生計轉型,拓寬農戶收入渠道,提高農戶的商品性能源消費能力;其次,應積極改善甘南高原的交通基礎設施、擴大電網覆蓋率,完善能源供應體系,加強煤炭和電價的價格監管,通過價格補貼和稅收優惠等財政政策,降低農戶使用商品性能源的成本,提高能源的可獲得性,使農戶有條件實現能源消費模式轉型;同時,要降低薪柴、秸稈、牛糞等生物質能源的直接燃燒使用量,從技術上改變生物質能源的使用途徑,加大對沼氣、太陽能等新能源使用的政策扶持力度,健全新能源使用技術推廣網絡,切實做好新能源使用技術的示范與推廣;第三,要控制甘南高原人口增長,建立多元化的教育培訓體系,提高農戶的受教育水平,增強農戶的節能意識,改變農戶的生活能源消費觀念,加大沼氣、太陽能等新型能源的使用比重,從而促進農戶由低質能源為主的消費模式轉變為電力、燃氣、太陽能等高質能源為主的消費模式。

[1] 李國柱, 牛叔文, 楊振, 張馨. 隴中黃土丘陵地區農村生活能源消費的環境經濟成本分析. 自然資源學報, 2008, 23(1): 15- 24.

[2] 吳燕紅, 曹斌, 高芳, 夏建新. 滇西北農村生活能源使用現狀及生物質能源開發利用研究——以蘭坪縣和香格里拉縣為例. 自然資源學報, 2008, 23(5): 781- 798.

[3] Liu G, Lucas M, Shen L. Rural household energy consumption and its impacts on eco-environment in Tibet: Taking Taktse county as an example. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2008, 12(7): 1890- 1908.

[4] 席建超, 趙美風, 葛全勝. 鄉村旅游誘導下農戶能源消費模式的演變——基于六盤山生態旅游區的農戶調查分析. 自然資源學報, 2011, 26 (6): 981- 991.

[5] Miad M D, Kabir R R M S, Koike M, Akther S, Shin M Y. Rural household energy consumption pattern in the disregarded villages of Bangladesh. Energy Policy, 2010, 38(2): 997- 1003.

[6] Joon V, Chandra A, Bhattachary M. Household energy consumption pattern and social-cultural dimensions associated with it: A case of rural Haryana, India. Biomass and Bioenergy, 2009, 33(11): 1509- 1512.

[7] Sayin C, Mencet M N, Ozkan B. Assessing of energy policies based on Turkish agriculture: Current status and some implication, Energy Policy, 2005, 33(18): 2361- 2373.

[8] Kangawa M, Nakata T. Analysis of the energy access improvement and its socio-economic impacts in rural areas of developing countries. Ecological Economics, 2007, 62(2): 319- 329.

[9] Zhou Z, Wu W, Wang X H, Chen Q, Wang Q. Analysis of changes in the structure of rural household energy consumption in northern China: A case study. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2009, 13(1): 187- 193.

[10] 張妮妮, 徐衛軍, 曹鵬宇. 影響農戶生活能源消費的因素分析——基于9 省的微觀數據. 中國人口科學, 2011, (3): 73- 82.

[11] 梁育填, 樊杰, 孫威, 韓曉旭, 盛科榮, 馬海龍, 徐勇, 王傳勝. 西南山區農村生活能源消費結構的影響因素分析——以云南省昭通市為例. 地理學報, 2012, 67(2): 221- 229.

[12] 楊振. 農戶收入差異對生活用能及生態環境的影響——以江漢平原為例. 生態學報, 2011, 31(1): 239- 246.

[13] 楊玉含, 劉峰貴, 陳瓊, 周強, 叢曉明, 劉佩. 2000- 2008年青海省居民生活能源消費與碳排放分析. 中國人口·資源與環境, 2011, (S1): 307- 310.

[14] 蔡亞慶, 仇煥廣, 徐志剛. 中國各區域秸稈資源可能源化利用的潛力分析. 自然資源學報, 2011, 26(10): 1637- 1646.

[15] 吳文恒, 鄔亞嬌, 李同昇. 農村生活用能的區域分異——以關中臨渭區為例. 自然資源學報, 2013, 28(9): 1594- 1604.

[16] 閻建忠, 吳瑩瑩, 張鐿鋰, 周紹斌. 青藏高原東部樣帶農牧民生計的多樣化. 地理學報, 2010, 20(5): 221- 233.

[17] Omar R M, Barbara D S, Daniel M K. From linear fuel switching to multiple cooking strategies: a critique and alternative to the energy ladder model. World Development, 2000, 28(12): 2083- 2103.

[18] 劉靜, 朱立志. 我國農戶能源消費實證研究——基于河北、湖南、新疆農戶的調查數據. 農業技術經濟, 2011, (2): 35- 40.

[19] Tonooka Y, Liu J P, Kondou Y, Ning Y D, Fukasawa O. A survey on energy consumption in rural households in the fringes of Xi′an city. Energy and Buildings, 2006, 38(11): 1335- 1342.

[20] Chen L, Heerink N, van den Berg M. Energy consumption in rural China: A household model for three villages in Jiangxi Province. Ecological Economics 2006, 58(2): 407- 420.

[21] 婁博杰. 農戶生活能源消費選擇行為研究. 北京: 中國農業科學院, 2008: 42- 47.

[22] York R, Rosa E A, Dietz T. STIRPAT, IPAT and ImPACT: Analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts. Ecological Economics, 2003, 46(3): 351- 365.

[23] Wang C C, Yang Y S, Zhang Y Q. Rural household livelihood change, fuelwood substitution, and hilly ecosystem restoration: Evidence from China. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, 16(5): 2475- 2482.

[24] 周曙東, 崔奇峰, 王翠翠. 農牧區農村家庭能源消費數量結構及影響因素分析——以內蒙古為例. 資源科學, 2009, 31(4): 696- 702.

The impact of livelihood strategy on the farmer′s living energy consumption pattern: a case of Gannan Plateau

ZHAO Xueyan*

CollegeofGeographyandEnvironmentScience,North-westNormalUniversity,Lanzhou730070,China

Energy and environmental problem have been the focused issues at present. Being short of livelihood capital, no-commercial energy like firewood and animal manure is the basic livelihood asset on which the rural households rely in poverty-stricken and eco-frangible region. However, unreasonable energy utilization behavior is the most important and direct factor to increase ecological degradation in the eco-fragile area, such as over-harvesting firewood. Now we are in need to discern the impact of key factors on the farmer′s energy utilization behavior in order to find the measures to solve the rural energy and environment problems. As the major economic active agent and the most basic decision-making unit, the farmer′s livelihood strategies will decide their utilization pattern and efficiency of nature resource. Obviously, the livelihood strategy transition would have far-reaching impact on the pattern of rural household energy consumption, that will bring the new challenge to the energy and environment problem in the rural area. Therefore, we should pay close attention to the impact of livelihood strategy transition on the farmer′s energy consumption pattern. We investigate the rural energy consumption characteristics by 217 questionnaires in Ganan plateau. The farmers are divided into three types: the farmer household, the household with combined occupation and the off farming household. Based on the survey data, we use STRIPAT model to analyze the impact of livelihood strategy on the farmer′s living energy consumption, and use binary logistic model to analyze the impact of livelihood strategy on the farmer′s living energy consumption pattern selection. The results show: (1) With the non-agricultural level improving, the farmer′s household energy consumption in Gannan plateau will decline. Among these types of farmers, the energy consumption of the farmer household is 738.08 kgce, but that of the household with combined occupation and the off farming household is 368.34 kgce and 260.49 kgce respectively. Furthermore, following the non-agricultural level increasing, the proportion of biomass energy consumption will reduce, but that of commercial energy consumption proportion will increase. Among these types of farmers, the proportion of biomass energy consumption of the farmer household is 90.11%, but that of the household with combined occupation and the off farming household is 72.18% and 51.59% respectively. However, with household scale expanding, income and per livestock number increasing, the farmer′s household energy consumption in Gannan plateau will increase; (2) Non-agricultural level is the most important factor of influencing the living energy consumption pattern, its wald statistics is 14.122. With non-agricultural level improving, the probability of selecting the commodity-energy-based consumption pattern will increase. Moreover, with the farmer′s income increasing, education level rising and availability of commodity energy improving, the probability of selecting the commodity-energy-based consumption pattern will increase. However, with availability of biomass energy improving, the probability of selecting the commodity-energy-based consumption pattern will decline. Finally, we provide the measures of optimizing the farmer′s living energy consumption pattern, which include developing the non-agricultural industry to promote the farmer′s livelihood transition and improve the farmer′s consumption ability of commodity energy, improving the infrastructure or perfect energy supply system to reduce the utilization cost of commodity energy, enhancing the farmer′ s energy-saving awareness and changing the farmers′ living energy consumption idea, and so forth.

Gannan Plateau; the farmer; livelihood strategy; the farmer′s living energy consumption pattern

國家自然科學基金項目(41361106); 教育部新世紀優秀人才支持計劃(NECT- 11- 0910); 甘肅省高校基本科研業務費項目

2013- 10- 14;

日期:2014- 07- 14

10.5846/stxb201310142469

*通訊作者Corresponding author.E-mail: xbzhaoxy@163. com

趙雪雁.生計方式對農戶生活能源消費模式的影響——以甘南高原為例.生態學報,2015,35(5):1610- 1619.

Zhao X Y.The impact of livelihood strategy on the farmer′s living energy consumption pattern: a case of Gannan Plateau.Acta Ecologica Sinica,2015,35(5):1610- 1619.