集會游行的事先程序限制

摘要:

集會游行法上的許可制和報備制屬于對集會游行權最初發動的事先程序限制,采許可制或報備制是區別各國和地區規制集會游行立法例的主要方法。不過,無論是采許可制或是報備制的立法例,其表現形態又存在多種可能,有的許可制立法實為報備制,而一些采報備制的立法又近似于許可制。兩者的區別主要在于對權利行使的限制程度不同,而非

兩種性質截然對立的制度。我國1989年頒行的《集會游行示威法》因采非準則主義許可制,導致對公民行使該權利的限制較嚴,也致使無法透過該法律來規制現實中出現的大量聚眾集會游行活動。立法后二十多年來的實踐表明修訂該法的“歷史時刻”已經到來。從現實情況考量,對該法的修訂仍可以采許可制,但從保障人權的長遠考慮,則應朝報備制的方向發展及完善。

關鍵詞:集會游行;許可制;報備制;立法規制

中圖分類號:DF21

文獻標識碼:ADOI:10.3969/j.issn.1008-4355.2015.01.06

引言

我國經濟高速發展的背后,或隱或顯地存在著諸多亟須解決的社會問題。經過改革開放三十多年來經濟的高速增長,人民群眾日益增長的物質文化需求同相對落后的社會生產力之間的矛盾已大為緩和;但同時,公民對基本權利保障的需求,同我國現行權力結構方式及內容的不相適應性亦日漸明顯。因此,如何緩和人民群眾日益增長的基本權利需求與保障空間逼仄的制度體制之間的矛盾就成為我國改革開放三十年來歷經高速經濟發展之后如何保持社會轉型平穩過渡和社會秩序有效維持的關鍵所在。

集會自由系核心人權之一,也是世界上絕大多數國家憲法所保障的基本權利。對于社會上無法利用和接近媒體,屬于社會、經濟和政治弱勢群體的人群,保障其以集體行動的方式,表達意見以引起公眾關注,這是集會自由權存在最有價值之所在[1]。

但我國的實踐表明,由于制度空間的限制導致該權利并沒有在社會中發揮其應有的價值。由是,基于當下群體性事件頻發的背景,為彌補民眾利益表達渠道的不足,諸多學者也在呼吁應適度開放集會游行的制度空間。這方面的討論文獻,參見:許章潤.多元社會利益的正當性與表達的合法化——關于“群體性事件”的一種憲政主義法權解決思路[J].清華大學學報:哲學社會科學版,2008,(4);劉仁文.盡量批準合法游行,有利引導公民理性[N].南方周末,2010-01-20(A06);單光鼐.盡快開啟越來越逼近的制度出口[N].南方周末,2010-02-04(F31);侯健.群體性表達事件的法律治理[J].法商研究,2010,(3);楊海坤.群體性事件有效化解的法治路徑[J].政治與法律,2011,(11);楊海坤.我國群體性事件之公法防治對策研究[J].法商研究,2012,(2). 但是對于如何操作,則缺少必要的深入討論。考察各發達國家和地區,其對待集會自由均較為慎重,相應立法也是幾經修訂而臻于完善。概因該權利的行使實在易對社會秩序造成影響,故在立法上對該權利的行使加諸了各種限制條件,以竭力化解權利保障與秩序維持之間的矛盾。鑒于我們

在集會權利行使與應對措施上缺乏經驗與足夠

認識,實踐中也確有集會游行導致違法失序發生的現象存在,典型的如2012年發生的反日游行示威,對于該游行示威中呈現暴力化、民粹化的報道見諸于各大網絡,不過對此進行的相關學理討論卻非常少,僅有的討論可參見:周赟.政治化:司法的一個面向——從2012年“涉日游行示威”相關案件說起[J].法學,2013,(3);余亮.反日游行中的“被遺忘者”[J].文化縱橫,2012,(6). 為將集會游行導入良性有序和法治軌道,也為消除對集會游行必將導致違法失序的過分擔心, 精研比較各發達國家和地區立法如何限制集會游行的制度設計以完善我國立法,至為重要。本文即是對此項工作的初步探索。

各發達國家和地區規制集會游行的立法例均有各種各樣的限制規定,但一般

對集會自由權的限制主要有事先預防制和事后追懲制兩種。事先預防制是指集會游行組織者應于該集會游行舉辦前事先獲得主管機關的許可同意或向其報備相關事項;事后追懲制則無須事先申請許可或報備,只是在集會游行中若有違法行為發生時,事后再對當事人或組織者予以懲罰。前者主要針對室外集會游行,后者多僅適用于室內集會。各國和地區有關集會游行的立法,多系規制室外集會游行,因此普遍采用事先預防措施的許可制或報備制,這亦成為區別各立法例的主要特征。不過這僅是一般性的區分,實際上各國和地區規制集會游行的立法形態各不相同,需要更為細致的具體分析。

一、集會游行的許可制

許可制是指集會游行活動,須事先經主管機關依法審核許可后方可舉行。在許可制下,集會游行活動自始即處于被禁止狀態,因許可申請

被許可,此禁止狀態始被解除。不過,這僅是理論上的一種定義,實際情況依各立法例而很有差別。在西方發達資本主義國家中,采許可制的主要為美國和日本。

美國在1941年的考克斯訴新罕布什爾州(Cox v. New Hampshire)一案中,曾判定新罕布什爾州規定在公共街道上舉行公共集會或游行須獲得事先許可的法律合憲,由此確立了對集會游行活動“使用事先限制的牢固和有益的先例”[2]。

在美國,由于涉及公民權利與公共秩序維護的立法權屬于地方政府所有,因此聯邦并無規制集會游行的統一立法,而各地規制集會游行的立法則各有不同。以圣弗朗西斯科和紐約兩市為例,在圣弗朗西斯科,公眾集會無需申請許可。但使用擴音設備的公眾集會則需獲得使用擴音設備的許可。而對于游行,則需在至少60天之前向警察部門申請許可。紐約市對于公眾集會的規定與圣弗朗西斯科相同,但對于游行,則規定應至少在36小時前向市警察部門遞交書面許可申請[3]。

美國雖然通過判例宣稱許可制并不違憲,各州也有法令規定集會游行應事先申請許可,但僅認可基于對集會游行的“時間、地點和方式”的事先限制且未申請許可并不當然構成違法,故也有學者認為美國實屬“報備制”[4]。

在日本,關于聚眾活動的立法與執行,也分屬于地方公共團體(即地方政府)。地方公共團體依據《地方自治法》分別制定《關于集會、集團行進(即游行)、集團示威運動之條例》(俗稱“公安條例”)。如東京都《集會、集團行進及集團示威運動有關條例》[5]

(以下簡稱為《東京都條例》),該條例第1條規定:“在道路及其他公共場所舉行集會或集團行進時,或不問在任何場所舉行集團示威運動時,應經東京都公安委員會之許可。”據統計在日本六十個地方相關法規中,除七個地方政府采通知報備之法制外,其余五十三個均采有條件之許可制[6]。

因多數地方政府規制集會游行的立法采許可制,所以在日本曾引發對于許可制是否違憲的爭論。這些爭論在1960年7月20日

“東京都公共安全條例案”中得到了徹底解決。該案判定許可制合憲,但是其又特別指出:“吾人必須就條例之整個精神,從性質上,作機能性之考量。……本條例文字上之規定,固采用許可制,但實質上卻與申報制(即報備制),并無二致。”[7]

因此,日本對集會游行的規制只具有許可制的形式特征,實際上接近于報備制。

我國于1989年10月頒行《中華人民共和國集會游行示威法》(以下簡稱“《集會游行示威法》”),該法第7條規定:“舉行集會、游行、示威,必須依照本法規定向主管機關提出申請并獲得許可。”我國臺灣地區“集會游行法”該法于1988年1月20日制定頒行,分別于1992和2002年做了兩次修訂。(以下簡稱為“臺灣集會法”)第9條亦規定了舉行室外集會游行應向主管機關申請許可。祖國大陸和我國臺灣

均采許可制,不過臺灣地區自1988年制訂集會法以來,要求將許可制改為報備制的呼聲就一直不斷,目前已出現多個改采報備制的修法版本,加之社會各界的積極推動,臺灣集會法采報備制將會變成現實。

現具體以日本《東京都條例》和我國“臺灣集會法”的立法為例,介紹許可制的有關規定。

(一)申請許可的時間

《東京都條例》規定舉行集會游行應在舉行日72小時前遞交申請(第2條);我國“臺灣集會法”在1988年最初制定時規定舉行集會游行應在舉行日7天前遞交申請(第9條),后在1992年修法時將該條規定改為在舉行日6天前遞交申請即可。要求事先申請的做法無疑會扼殺偶發性集會游行這一類集會游行形態,不過目前日本和我國臺灣地區均有保障該類集會游行的措施。日本通過判例確立了對該類集會游行的保護,早在1951年的福岡高等法院的判決中即指出:“溫和的聚眾活動或示威運動,在憲法保障下,任何人均得為之,不得單以事前未提出申報,違反形式上的程序,予以禁止或鎮壓。”[7]123因此,未申請許可的偶發性集會游行在日本仍然可以舉行。而我國臺灣地區也通過修改“臺灣集會法”在某種程度上實現對偶發性集會游行的保障,其在2002年修法時在第9條的一般性規定后又規定“但因不可預見之重大緊急事故,且非即刻舉行,無法達到目的者,不受六日前申請之限制”,其目的即在于保障偶發性集會游行。我國《集會游行示威法》第8條規定舉行集會游行示威應在5日前向主管機關提出申請,單就時間規定而言比,是較為進步的,因為此一時間規定的越短,越有利于公民行使該權利。

(二)申請許可的事項

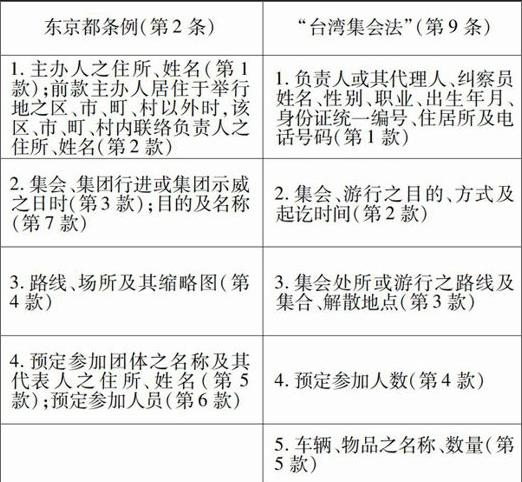

采許可制的立法例均要求在申請書中載明相應事項以供審查,為便于比較,茲列表比較日本《東京都條例》和我國“臺灣集會法”的相關規定如下:

東京都條例(第2條)“臺灣集會法”(第9條)

1.主辦人之住所、姓名(第1款);前款主辦人居住于舉行地之區、市、町、村以外時,該區、市、町、村內聯絡負責人之住所、姓名(第2款)1.負責人或其代理人、糾察員姓名、性別、職業、出生年月、身份證統一編號、住居所及電話號碼(第1款)

2.集會、集團行進或集團示威之日時(第3款);目的及名稱(第7款)2.集會、游行之目的、方式及起訖時間(第2款)

3.路線、場所及其縮略圖(第4款)3.集會處所或游行之路線及集合、解散地點(第3款)

4.預定參加團體之名稱及其代表人之住所、姓名(第5款);預定參加人員(第6款)4.預定參加人數(第4款)

5.車輛、物品之名稱、數量(第5款)

由上表可知,日本和我國臺灣地區之立法對集會游行的審查內容主要為:集會游行參加者、集會游行的時間、地點和方式,且采取的是逐項列舉立法的方式。比較我國《集會游行示威法》,該法第8條對許可申請事項做了如此規定,即:“申請書中應當載明集會、游行、示威的目的、方式、標語、口號、人數、車輛數、使用音響設備的種類與數理、起止時間、地點(包括集合地和解散地)、路線和負責人的姓名、職業、住址。”首先從立法形式上看,該法雖也采取列舉的方式,但非逐項列舉,而是統一規定在一條法律文中。其次從立法內容上看,該條規定“標語和口號”也要在申請書中載明以供主管機關審查,此涉及對集會游行之表達內容的實質審查。

(三)許可或不予許可的規定

立法上對許可制的規定有多種方式,而規制集會游行的許可主要有“原則許可,例外禁止”和“原則禁止,例外許可”兩種,前者可稱之為“附禁止保留的許可”或“準則主義許可”;后者可稱為“許可保留的禁止”或“例外許可”[8]。

《東京都條例》和我國《臺灣集會法》的規定均屬于“原則許可,例外禁止”的“準則主義許可”,即在此種許可制下,除非存在例外不予許可的情形,則申請集會游行一般都會被許可。如《東京都條例》第3條規定:“公安委員會有依前條規定之申請時,除明確可認集會、集團行進或集團示威運動之實施,對公共安寧之保持及于直接危險者外,應予許可。”該條規定表明,除附禁止許可的情形外,其它許可均應受理。而對禁止許可情形也設定了明確的限定,其中“明確可認”、“直接危險”的定語是對行政裁量權濫用的防御,也體現了法律保留的明確性原則。我國“臺灣集會法”與《東京都條例》的規定類似,其第11條規定:“申請室外集會、游行,除有左列情事之一者外,應予許可。”于1998年的大法官釋字第四四五號解釋中,該條規定被解釋為:“申請集會、游行,茍無同條所列各款情形,主管機關不得不予許可,是為準則主義之許可制。”[9]

2002年在對該法進行修訂時,在該條之下所列舉的不予許可的情形中,對其中的兩項規定也增加了“明顯”、“有明顯事實足認為”的定語

原來的規定是:“有事實足認為有危害‘國家安全、社會秩序或公共利益之虞者”(第11條第2項);“有危害生命、身體、自由或對財物造成重大損壞之虞者”(第3項)。2002年修法時改為:“有明顯事實足認為有危害‘國家安全、社會秩序或公共利益者”;“有明顯事實足認為有危害生命、身體、自由或對財物造成重大損壞者。”,其目的同樣是要限制行政機關的自由裁量權。

對比我國《集會游行示威法》,該法第12條規定:“申請舉行的集會、游行、示威,有下列情形之一的,不予許可。”若從該句文意觀之,法律僅規定了不予許可的情形,至于在這些不予許可情形之外的集會、游行和示威是否應予許可,法律并未規定。依該條規定并不能徑直判斷我國采取的是何種許可制,因為對法律未言明的內容可以做兩種解釋,其一解釋為除列舉的不予許可情形之外,也未必許可;其二解釋為除列舉的不予許可情形之外,應予許可。至于立法者的意旨,則還需根據整條文意判斷。在該條之下,法律列舉了四項不予許可的情形,分別是:1.反對憲法所確定的基本原則;2.危害國家統一、主權和領土完整;3.煽動民族分裂;4.有充分根據認定申請舉行的集會、游行、示威將直接危害公共安全或者嚴重破壞社會秩序。一般而言,若依列舉立法的方式,列舉了不予許可的事項后,列舉之外的應為許可。但對該條的立法意圖卻不能做這樣的解釋。因為該條的列舉其實是不完全的,茲舉兩例做一說明。比如,如果提交申請許可時,未完全依該法所列舉申請事項申請,是否應予許可呢?若按準則主義許可制進行解釋的話,則應予許可,因為法律并未列舉該情形為不予許可的情形。再比如,若兩個或多個集會、游行和示威申請在同一時間、地點舉行,是否應予全部許可呢?同樣若依準則主義許可制,也是應予許可的。顯然,一般立法均應明定對未按規定申請的,應告知其補正,不補正的不予許可。而對于同一時間和地點舉行的集會申請,對后申請的不予許可。而現行立法對上述兩種情形均未正面規定在不予許可的情形之中,但出現這兩種情形時在現實中又顯然是不會被授予許可的。因此,對該條的恰當解釋就應是“除列舉的不予許可情形之外,也未必許可”。由此可知我國《集會游行示威法》采取的是非準則主義許可制。

那么,立法未對上述兩種情形列舉在不予許可的事項內,有論者可能會指出,這兩種情形可以歸入第12條第4項規定的情形中,將其認定為“將直接危害公共安全或者嚴重破壞社會秩序”而不授予許可。但是,第4項系為主觀判斷的情形,而上述所舉兩例則為容易識別的客觀事實。因而規定一個明確的不予許可的理由與規定一個需要進行主觀性解釋的不予許可的理由,前者顯然優于后者。另外,如此規定是否可以解釋為是立法者的疏漏呢?筆者以為,與其將其解釋為立法者的疏漏,還不如解釋為立法者在當時背景下所采取的一種立法方式。不言明不予許可情形之外的申請是否給予許可,表面上可使該立法看似對該權利未設置過分限制,但同時卻又因其模糊性而賦予了行政機關較大的自由裁量空間。這四項不予許可的情形中,前三項規定的情形較好認定,應注意第4項規定。

“有充分根據認定”、“直接危害”和“嚴重破壞”等限定語。該項規定與日本《東京都條例》以及我國“臺灣集會法”的類似規定也并無太大差別。

(四)許可的變更、撤銷或廢止

《東京都條例》第3條規定,在“明確可認為公共安寧之保持有緊急必要”的情形下,可撤銷許可或變更許可條件。我國“臺灣集會法”第15條亦規定:“室外集會、游行經許可后,因天然災變或重大事故,主管機關為維護社會秩序、公共利益或集會、游行安全之緊急必要,得廢止許可或變更原許可之時間、處所、路線或限制事項。”同時該條還規定如出現該法第11條所規定的不予許可情形之一時,應撤銷、廢止許可。這兩個立法例均規定有變更、撤銷或廢止許可的情形。比較我國《集會游行示威法》,該法卻未明確規定許可之后的撤銷或廢止的規定。但在第11條規定:“主管機關認為按照申請的時間、地點、路線舉行集會、游行、示威,將對交通秩序和社會秩序造成嚴重影響的,在決定許可時或決定許可后,可以變更舉行集會、游行、示威的時間、地點、路線。”單純從條文本身來看,我國《集會游行示威法》沒有規定撤銷或廢止許可的情形,但這樣的規定并非可有可無。如果經許可之集會游行,存在應予撤銷或廢止的情形時,若此時集會游行尚未舉行,則撤銷或廢止許可能起到事先預防的功能;若此時集會游行已舉行,對經撤銷或廢止許可之后的集會游行采取警察強制解散措施比徑直采取警察強制解散措施更有法律依據。

(五)未經許可的法律后果

未經許可之集會游行包含:經申請未獲許可、應經許可而未申請許可、偶發性集會以及許可經撤銷或廢止等四種[10]。

未經許可而舉行的集會游行的法律后果有兩種。最為常見的是主管機關對其給予警告、制止或強制解散;在情節較為嚴重的情況下,可能會對組織者或參加者判處罰金或有期徒刑。如《東京都條例》規定對于未經許可的集會游行“得發出警告、制止;或采取其它糾正違反行為之必要措施”(第4條),并規定許可申請書記載虛偽事實提出申請,且未獲許可或許可被撤銷或廢止的,則應對“集會游行的主辦人、指導人或煽動人,處一年以下有期徒刑或五萬元(日元)以下罰金”(第5條)。再如我國“臺灣集會法”規定,應經許可之集會、游行未經許可或其許可經撤銷、廢止而擅自舉行的,“主管機關得予以警告、制止或命令解散”(第25條第1款)。對于主管機關命令解散而不解散者,處集會、游行負責人或其代理人或主持人新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金(第28條);對于主管機關命令解散而不解散,仍繼續舉行經制止而不遵從,對首謀者處二年以下有期徒刑或拘役(第29條)。

上述兩種法律后果在我國《集會游行示威法》中亦有規定。依該法律,未依照本法規定申請或申請未獲得許可的,人民警察應當予以制止(第27條第1款);不聽制止的,人民警察現場負責人有權命令解散;拒不解散的,該現場負責人有權采取必要手段強制驅散,并對拒不服從的人員強行帶離現場或者立即予以拘留(第27條第1款)。第28條第2款第1項規定:“未依照本法規定申請或申請未獲得許可舉行集會、游行、示威的,公安機關可以對其負責人和直接責任人員處以警告或者十五日以下拘留。但是這兩個條文的規定似有不一致之處。按前條規定,是根據未經許可的集會游行的情況而做出的循序漸進的應對規定,體現出行政執法應當符合比例原則,針對不同情形采取相應規制手段。而如若按后條的規定,則對于未經許可的集會游行,公安機關可以直接對其負責人和直接責任人員予以拘留,而不用事先給予警告或命令解散。因此在達成維護社會治安之目的與采取的執法手段之間,容易違反比例原則而采取過當措施。在對未經許可的集會游行給予刑事處罰方面,我國《集會游行示威法》第29條第3款規定:“未依照本法規定申請或申請未獲得許可,或者未按照主管機關許可的起止時間、地點、路線進行的,又拒不服從解散命令,嚴重破壞社會秩序的,對集會、游行、示威的負責人和直接責任人員依照刑法第158條的規定追究刑事責任。”而《刑法》第158條所規定的刑罰為“處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。”由此可見,法律對未經許可的集會游行的刑罰僅規定有自由刑而無財產刑,前者比后者的懲罰更為嚴厲,因而對集會自由的限制程度也更高。

二、集會游行的報備制

報備制是指舉行集會游行無須經主管機關審核許可,只須向其報告或登記即可,故報備制也可稱之為“登記制”。蘆部信喜教授對登記制做過解釋,其言“所謂登記制,就是依下等要件而成立的制度:以集團行動本身完全自由為前提,行使該自由只要通知公共安全委員會就已足夠、公共安全委員會負有原則上應予受理的義務,只能對此采取對應的交通整理等措施。”[11]

采報備制的典型國家有德國和韓國。《德國集會游行法》(以下簡稱“《德國集會法》”)

《德國集會法》最初系1953年7月24日制定,后于1978年11月15日第一次修訂,1985年7月18日第二次修訂。(本文所引中譯本參見:朱源葆.警察執行集會游行之法令與實務[M].2版.臺北:“中央”警察大學,1996.) 第14條明確規定舉行露天公開集會或游行,應向主管官署報告。韓國《集會示威法》韓國集示法最早于1962年12月31日制定頒布,后經13次修訂,最后一次修訂本于2007年12月21日公布。本文所引版本為英譯本:Assembly and Demonstration Act(2007-12-21,No.8733)。(簡稱《韓國集示法》)第6條第1款也規定任何人欲舉行室外集會或示威,其應向主管警察局局長遞交詳細報告。此外,我國澳門地區采取的也是報備制,澳門法律《集會權及示威權》

1993年5月12日頒布(編號為第2/93/M號),2008年12月18日通過(編號為第16/2008號)。 明確規定:“擬舉行而需使用公共道路,公眾的場所或向公眾開放的場所集會或示威之人士或實體,應在舉行前三至十五個工作日內,以書面形式告知有關市政廳主席。”(第5條第1款)

我國香港地區采用的是一種通知制度,其規制集會游行的《公安條例》

香港《公安條例》為《香港法例》的第245章,是主要用于管制、集會、游行、非法集結及暴動等的法律。其初訂于1967年,后于1997年進行大量重新制訂,并在此后經歷了多次的修訂。 規定公共集會或游行均應在規定時間內向警務處處長遞交書面意向通知(第8條和第13A條),在獲得警務處處長所作的舉行集會或游行的意向通知后方可舉行該集會或游行(第7條和第13條)。這種通知制度也屬于報備制,但《公安條例》的這一規定與嚴格意義上的報備制又有所不同,因其集會游行的前提必須是獲得警務處長的意向通知而又接近于許可制。

至于英國和法國對集會游行的規制,則屬于事先報備制與事后追懲制的混合。英國《公共秩序法》

英國先后頒布1936年《公共秩序法》(Public Order Act 1936)、1963年《公共秩序法》(Public Order Act 1963)和1986年《公共秩序法》(Public Order Act 1986)。(本文所引為:Public Order Act 1986。)(Public Order Act)僅規定了舉行公眾游行應提出書面申報(第11條第1款),而對于公眾集會則未做申報要求,由此在英國只對公眾游行采取的是事先預防的報備制,而對于公眾集會則采取的是事后追懲制。法國在1881年6月30日頒布的《有關公眾集會法》該法律及以下兩部法律的中譯本均參見:朱源葆.警察執行集會游行之法令與實務[M].2版.臺北:“中央”警察大學,1996目前這三部法律在規范公眾集會游行中仍然有效。 第1條規定舉行集會可不經事先許可。后在1907年3月28日頒布的《有關公眾集會法》第1條中也規定有:“公眾集會,不論目的,可不事先申報而集會。”而在其1935年10月23日頒布的《有關加強維護公共秩序之規定》第1條則規定:“凡列隊游行聚眾,即所有在公共道路上之示威,均應事先申報。”從這些法律的規定可以看出,法國對公眾集會采取的也是事后追懲制,而對于公共道路示威游行,則采報備制。

以下以德國和韓國的立法為例,介紹報備制的有關具體規定,并與許可制做一比較。

(一)報備的時間

《德國集會法》規定應在舉行集會游行的48小時前向主管機關報備(第14條)。

《韓國集示法》規定的報備時間是集會或游行前720小時至48小時(第6條第1款)。兩者的規定大體一致,而之所以規定報備時間,主要是有兩方面的考量:第一是通知主管機關集會游行的有關事項,若主管機關認為基于重要公共利益的考慮,則可以有時間通知集會游行組織者改變舉行的時間或地點;第二是事先告知主管機關以便其為維持公共秩序和保障該集會游行的舉行而有適當的準備時間。報備制與許可制的不同之處在于,許可是通過事先申請以獲得對權利行使的解禁,而報備則是為了保障和便利該權利的行使而事先與主管機關進行溝通與合作。

(二)報備的事項

《德國集會法》未列明應報備的事項,僅在第14條第2款中規定:“報告時應陳明何人負責領導集會或游行。”但一般認為其報備的事項也應包括集會游行的時間、地點及路線[4]325。《韓國集示法》對報備事項的規定則非常詳細,該法第6條第1款的第1項至第6項列明應報備的事項有:集會游行舉行的目的、日期和時間、場所、參加人數、示威的方式、路線以及組織者和負責聯絡協調者的住址、姓名、職業、聯絡方式。這與前述許可制所規定的許可申請應列明的事項相比,兩者的內容大體一致。

(三)報備的受理

在申告制體制下,集會、示威本身是一種自由權利,集會、游行所要求的申告行為,只不過是一種通知行為,接受申告的主管機關只能受理申告而無權拒絕其舉行[12]。

因此,集會游行經報備后,便可舉行。但也有規定禁止或限制的情形。德國集會法規定,在可得認識的情形判斷下,集會或游行直接危及公共安寧或秩序者,主管官署得予禁止或課以特定義務(第15第1款)。《韓國集示法》規定,若報備事項不完善者,得指示其補正(第7條);若不補正完善者,主管機關得予禁止或限制(第8條第1款第2項)。若有兩個集會或示威在同一場所舉行且會產生相互沖突的,對后接受申報的集會或示威應予禁止(第8條第2款)。同時還規定,集會或示威煽動集體暴力、威脅、破壞、縱火等,對公共治安和秩序造成直接威脅,即使在接收該報告的48小時之后,仍得告知其組織者禁止該集會或示威繼續舉行(第8條第1款)。雖有這些禁止或限制,但因在報備制下集會游行經報備后便可舉行,因此與許可制相比,報備制留給主管行政機關的自由裁量權空間要小很多。

(四)未經報備的法律后果

《德國集會法》規定,未經報告的集會或游行,主管官署得予解散(第15條第2款)。不過,依聯邦憲法法院的觀點,未經報備的偶發性集會游行,不得經行解散,仍需視其是否對公共安全與社會秩序造成顯然直接危害而定[4]309。而且《德國集會法》在其第四章的罰則部分,也未規定對未經報備的集會游行的懲罰,因此在德國未經報備的集會游行并不當然違法,也并不當然應受解散或禁止,端視其是否直接危害公共秩序而定。但這僅僅是德國報備制的規定,在韓國卻并不如此。有韓國學者曾針對其當時的立法批評指出:“萬一在申告制(即報備制)之下,無申告之集會即被視為非法集會,這將使申告制變質為許可制。”[13]122但是至今《韓國集示法》仍然規定未經申報的集會或游行,應處二年以下或二百萬韓元以下罰金(第22條第2款)。可見,在韓國不僅未經報備的集會游行屬于違法,而且還會受到刑事處罰,可謂嚴厲。在我國香港的《公共條例》中,也有類似刑罰規定(見第17A條)。從處罰的嚴厲性角度而言,韓國和我國香港地區的報備制立法接近于許可制。由此可見,即使同為報備制,也有多種不同的立法規定。且舉行集會游行,未經報備也未必就比未經許可所受的法律懲罰更輕。

三、對我國《集會游行示威法》修改之探討

我國《集會游行示威法》的立法宗旨是“保障公民依法行使集會、游行、示威的權利”和“維護社會安定和公共秩序”。但二十多年來的實踐表明,

從保障公民基本權利的角度考慮,以及從依法規制已經出現的越來越多的聚眾集會和群體性事件從而擺脫“運動式”的維穩模式考量,目前已經到了一個修訂該法的“歷史時刻”。那么,如何修訂該法,是采許可制還是報備制呢?

就許可制與報備制對公民權利的保障而言,許可制不比報備制更能保障公民集會自由權的行使。許可是對禁止的解禁,非經許可不得為之,而報備則系基于公民權利行使的一種通知行為,為公民與行政機關的之間的一種溝通與合作,一經報備,即可為之。這是許可制與報備制兩者之間的最大不同之處。至于其它方面的不同,則因各國和地區實際立法例的不同而有所區別,因此許可制和報備制只在保障公民權利的程度上有所差異,而非兩種性質截然對立的制度,誠如法治斌教授所言,“將二者截然劃分,非黑即白之做法,不僅有待商榷,亦無必要之實益[13]。

因此,問題的關鍵不在于許可制或報備制的名目,而在于其實質的內容規定。

目前我國《集會游行示威法》雖然采許可制,且是非準則主義許可制,但經由制度設計的調整,許可制同樣也可以保障公民集會自由權的行使。而且鑒于我國

對于集會自由權較為陌生,以及政府尤其是公安機關應對民眾集會游行的經驗較為缺乏,基于現實情況的考慮,我國《集會游行示威法》仍然可以采用許可制,但需要在相關制度設計上做修改調整。

第一,應將現有的許可制改為“原則許可例外禁止”的準則主義許可制。宜將現行立法第12條改為:“申請舉行集會、游行、示威除有下列情形之一外,應予許可”。同時補充完善不予許可的情形

予以列舉,比如應再列舉“多個集會游行申請在同一場所舉行產生競合和沖突的,對后者不予許可”、“不合申請事項規定的,不予許可”、“禁制區集會游行不予許可”等,同時設定撤銷和廢止許可的情形。總之,基于法律保留而對集會游行的限制,應符合比例原則,在開放許可與限制許可之間,不逾越所欲達成目的的必要限度。

第二,應對偶發性集會游行進行相應規定。在一般性許可制規定之下,應添加一項保障偶發性集會游行的規定。比如規定,在限定條件下的偶發性集會游行,可不受許可限制。當然偶發性集會游行雖不受許可的限制,但不意味著可以隨時任意的舉行,其仍需事先或即時通知主管機關(類似于報備),以便主管機關對偶發性集會游行有充分的準備。目前我國法律雖禁止偶發性集會游行,但現實已出現有不少偶發性集會游行的事例,這些事例大多以突發性的形態出現,公安機關以被動回應方式維持秩序,而結局則可能以違法失序收場,甚至出現嚴重的警察與群眾之間的沖突。這種現象值得在立法上進行反思,并將偶發性集會游行納入法律的調整范圍。

第三,應將復議救濟改為訴訟救濟。我國目前

應靠擴大行政訴訟受案范圍來提高對集會游行權的保障程度。將復議救濟改訴訟救濟,不僅僅是保障公民的集會游行權利,更能使限制集會游行的界限和措施易被民眾所接受。因為在現有法律規定之下,行政機關既當“守門員”(公安機關負責許可),又當“裁判員”(同級人民政府負責復議),即使是公平公正的“判罰”也難以令人心服。而對于不予許可或者許可后又遭限制或解散的集會游行,藉由第三方的司法機關行使裁判權,民眾較能接受,從而可以在實踐中使民眾了解集會游行的界限,合理行使該權利。

經由對現行立法所規定的許可制加以改進,可以使對公民集會自由限制過嚴或過當的情況得到適當的改善,在保障公民權利與維護公共秩序之間,取得較好的平衡。不過基于保障人權的長遠考慮,我國《集會游行示威法》的修改完善方向應走向報備制早在我國《集會游行示威法》制定之初即有學者提出該法應采報備制。不過其理由是針對各地管制集會游行的地方性立法而言的。(參見:傅革.集會、游行、示威立法勢在必行[J].法學,1989,(1).)。 其理由主要有三:其一,集會自由雖可限制,但不得侵犯其本質內容。在許可制下,主管行政機關握有較大的自由裁量空間,極易傷及該權利的行使。這在行政權居強勢地位的大陸法系國家和地區體現的尤為明顯,故德國和法國自始采報備制,日本雖名為許可制,但也實為報備制

。其二,基于法律保留原則,雖可限制基本權利,但限制也有界限,即所謂“限制的限制”。欲使這種“限制的限制”發揮作用的制度化機制即為違憲審查制度[14],而我國目前具有實效性的違憲審查制度不夠完善,從而使立法侵犯公民基本權利的情況得不到有效制約。因此在很大程度上也使得本意為限制行政權力的法律保留原則反倒成為了依法濫用行政權力的合法外衣。第三,許可制與報備制同為事先預防制,均具有對集會游行的事先預防功能,兩者的區別在于對集會游行限制的程度不同,因此依行政法的比例原則,應在比較中選擇對公民基本權利侵害最小者而為之。基于上述三點理由,從保障人權的長遠考慮,我國《集會游行示威法》應以報備制為修改方向。

綜上所述,從保障公民基本人權的長遠考慮,我國《集會游行示威法》當朝著報備制方向發展完善,而基于目前現實情況的考慮,仍可以采行許可制。唯應當對目前的許可制立法加以改進,以使民眾方便行使集會自由。具體講,一方面可使民眾在實踐中了解和認知該自由權的邊界,由此民眾的集體行為逐漸走向規范和有序;另一方面,政府在此過程中亦能增強應對民眾集會游行之經驗,從而更為有效地維護社會秩序。

四、結語

集會自由系屬表達自由,在現代民主社會中具有重要的價值功能,故受各國憲法及國際人權公約所保障。但該自由權的行使又極易與公共秩序的維護發生沖突,故需要對其施加必要的限制。許可制和報備制即為限制集會自由的兩種主要立法模式,但許可制較報備制而言,對集會自由的限制更為嚴格。我國《集會游行示威法》在經歷三十多年的經濟高速發展的背景之下,當下社會涌現出來的矛盾與問題越來越多,民眾權利意識日漸覺醒且權利需求日益高漲,各種集體表達行為不斷發生乃至于不斷升級,這構成為我們探討集會自由之法律限制的新的時代因素。對政府而言,過于嚴格地限制集會游行的做法需要改變,因為不容忽視的現實是,民眾的集體行動若得不到有效的法律規范和疏導,勢必會導致某種程度的社會失序。因此當下迫切需要在比較借鑒各國和地區立法例的基礎上,確立起集會自由的法律界限和保障范圍,改變現行法律對集會游行這一公民表達方式的規制不完善狀態,裨使在保障公民集會自由與維護社會秩序之間達致適當的平衡。JS

參考文獻:

[1]李震山.集會游行之和平原則與集會自由權之保障[J].警學叢刊,1992,(1):55.

[2]Harry Kalven, Jr. Concept of the Public Forum: Cox v. Louisiana[J]. Sup. Ct. Rev. , 1965, 29(1).

[3]Cheung Wailam.Regulation of Public Meetings and Public Processions in San Francisco, New York and London[M]. Hong Kong: Legislative Council Secretariat, 2003.

[4]李震山.民主法治國家與集會自由[G]//李震山. 人性尊嚴與人權保障.臺北:元照出版公司,2009:321.

[5]彭紹瑾.群眾與集會游行之研究[M].臺北:桃園地方法院檢察處,1989.

[6]Lawrence W. Beer. Freedom of Expression: The Continuing Revolution[G]// Percy R. Luney et al. Japanese Constitutional Law. 1993:227.

[7]陳春林.日本對于聚眾集會、游行、示威等活動的管制[J].警學叢刊,1987,(4):119.

[8]蘇永欽.高成炎等申請釋憲案的法律意見書[C]//臺灣“內政部”.集會游行法有否抵觸“憲法”等釋憲案相關資料輯要,1999:228.

[9]“司法院”大法官釋字第四四五號解釋[G]//臺灣“內政部”集會游行法有否抵觸“憲法”等釋憲案相關資料輯要,1999:17.

[10]蔡震榮.集會游行法修法之探討與建議[G]//政治思潮與國家法學——吳庚教授七秩華誕祝壽論文集臺北:元照出版公司,2010:354-356.

[11]蘆部信喜.憲法[M].3版林來梵,等,譯.北京:北京大學出版社,2006:188.

[12]李寬熙.韓國《集示法》之法理探討[J].朱元葆,金衡睦,譯.警學叢刊,1988,(19):121.

[13]法治斌.集會游行之許可制或報備制:概念之迷思與解放[G]//法治斌.法治國家與表意自由.臺北:正典出版文化有限公司,2003:353.

[14]林來梵.憲法學講義[M].北京:法律出版社,2011:245.

Permission System and Priornotice System of Assembly and Procession:

On Modification of Assembly Law in Our Country

WANG Jiangwei

(The Party School of Jiangxi Provincial Party Committee, Nanchang 330003, China)

Abstract:

Both permission system and priornotice system are prior restraints for freedom of assembly, and used to identify the character of laws for regulating meetings and parades in all countries and regions. The main difference lies in the decree of guarantee freedom of assembly, rather than two kinds of opposite system. Because the “Law of PRC on Assembly, Procession and Demonstration” has limited citizens freedom of assembly so strictly that hardly can people access permission to meetings or parades. Therefore, permission system can be adopted at present,and priornotice system shall be our target in the future from the perspective of protecting human rights in the future.

Key Words: ?assembly and procession; permission system; priornotice system; legal regulation

本文責任編輯:林士平

基金項目:2011年度國家社會科學基金項目“防范和化解群體性事件中暴力因素對策研究”(11CZZ025)

作者簡介:

王江偉(1988-),男,江西豐城人,江西省委黨校政治學教研部講師,法學博士。