人民文藝:新形勢與新任務

——比較視野中的北京文藝工作座談會

文 魯太光

人民文藝:新形勢與新任務——比較視野中的北京文藝工作座談會

文 魯太光

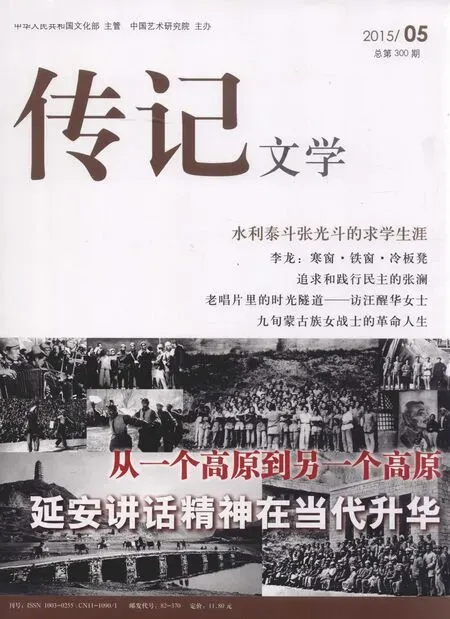

秧歌《兄妹開荒》 1943年 魯藝(吳印咸/攝影)

2014年10月15日,習近平同志在北京主持召開文藝工作座談會(姑且稱為北京文藝工作座談會),并發表重要講話。這是自1942年5月毛澤東同志在延安主持召開文藝座談會并會后發表《在延安文藝座談會上的講話》以來,又一位黨和國家最高領導人以類似形式主持召開文藝工作座談會,而且習近平同志在講話中重申了人民文藝的立場、觀點和方法。由于這種會議規格和會議主題的高度相似性,以至于據媒體報道,出席座談會的中國作家協會主席鐵凝在即席發言中稱這次座談會讓自己想起了72年前的延安文藝座談會。會后,在學習和貫徹北京文藝工作座談會精神的報道中,更多與會者或學習者將北京文藝工作座談會與延安文藝座談會相提并論。更有“細節帝”根據出席北京文藝工作座談會的文藝界代表共有72人與兩次座談會之間相隔72年這一細節聯系起來,“旁證”這兩次會議之間的關系,使關于這次座談會的報道和宣傳多了些新媒體時代的氣息和喜感,令人耳目一新。

與這些關注形式的“形式主義者”不同,一些具有“考據精神”的“內容主義者”則將習近平同志見諸報端的講話內容與毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》內容作了“畫線”比較,以證明這兩次座談會不僅“形似”,而且“神似”。譬如,習近平同志強調文藝的人民性原則時,指出“社會主義文藝,從本質上講,就是人民的文藝。文藝要反映好人民的心聲,就要堅持為人民服務、為社會主義服務這個根本方向”;“考據帝”則找出毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》中的相應論述,說毛澤東同志在“講話”中開宗明義地指出文藝的中心問題就是要搞清楚“為群眾的問題”和“如何為群眾的問題”,強調這是“一個根本的問題,原則的問題”,進而指出我們的文藝是“為人民的”,為“占全國人口百分之九十以上的”“人民大眾”的。再譬如,習近平同志強調文藝與生活的關系時,指出“文藝創作方法有一百條、一千條,但最根本、最關鍵、最牢靠的辦法是扎根人民、扎根生活,要虛心向人民學習、向生活學習,誠心誠意做人民的小學生”。“考據帝”則指出,毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》中說,“人類的社會生活”是“一切文學藝術取之不盡、用之不竭的唯一的源泉”,因而,“中國的革命的文學藝術家,有出息的文學藝術家,必須到群眾中去,必須長期地無條件地全心全意地到工農兵中去,到火熱的斗爭中去,到唯一的最廣大最豐富的源泉中去”。這些頗具“考據精神”的“內容主義者”還從黨的文藝領導權、文藝與文藝批評、文藝批評的標準、文藝與文藝工作者、文藝工作者與群眾等方面在兩位領導人的相關論述間“畫線”,以彰顯這兩次會議間的相關性。

這樣從內容出發的“比較”研究,當然更深入,更有意義,也更具參考價值。但筆者以為,如果在比較的視野中解讀這兩次文藝座談會,以便更加全面地理解習近平同志主持召開的北京文藝工作座談會之豐富的時代內涵的話,這些“求同”性研究雖然重要,但卻不是最重要的。相反,最重要的是“求異”性研究。之所以這樣說,一是因為在相當程度上看,這些“同”是自然的,沒有這些“同”,反而是不正常的。唯一需要深究的是:習近平同志為什么在時隔72年后再次主持召開這樣一次高規格的文藝工作座談會,就如同毛澤東同志當年做的一樣?而對這個問題的回答,則更多地隱藏在“異”中,這也是筆者認為“求異”性研究比“求同”性研究重要的第二個原因。

先解釋一下為什么說這兩次座談會之間的“同”是應然的問題。

毛澤東同志的《在延安文藝座談會上的講話》之所以重要,之所以一再被人提起——無論是肯定還是批評,之所以常讀常新,是因為這個“講話”為中國社會主義文藝奠定了基調,使中國社會主義文藝第一次“有章可循”。我們甚至可以說,盡管那個時候中國共產黨還沒有領導中國人民取得全國革命的勝利,建立統一的全國政權,但在文化上、文藝思想上,卻已經發出了必將影響深遠的、決定性的聲音。新中國建立初期,我國文藝政策基本上就是對“講話”的解釋乃至細讀,其延續性一目了然。伴隨著20世紀80年代中國社會大轉型,中國文藝政策也相應地有所調整——1982年,中央決定不再用“文藝為政治服務”、“文藝從屬于政治”等提法,而改用“文藝為人民服務,為社會主義服務”的提法。細讀相關文本,我們會發現,盡管這次“調整”內容頗為詳盡,但整體而言,人民屬性和社會主義屬性這兩個社會主義文藝的本質屬性還是完整保留下來,只是內涵有所豐富、外延有所擴展。如果考慮到胡喬木在回憶中指出的毛澤東同志之所以在《在延安文藝座談會上的講話》中提出“文藝為政治服務”這個口號,原因在于“翻譯”,在于博古將列寧的《黨的組織和黨的出版物》“直譯”為《黨的組織和黨的文學》,并相應地將LITERATURE“直譯”為“文學”而非“出版物”(在胡喬木看來,列寧的原意應該是“出版物”),因而“誤導”了毛澤東這個“事實”,則這次調整更可視為微觀調整,視為對毛澤東講話精神的“還原”,其間的精神仍一脈相承。自此次調整之后,我國文藝政策再未有大的變動,“文藝為人民服務,為社會主義服務”這個社會主義文藝的“二為方向”和“百花齊放,百家爭鳴”這個“雙百方針”及相應的“章法”就此固定下來,成為我國社會主義文藝的“主旋律”。從這個脈絡中看,習近平同志在北京文藝工作座談會上的講話就是“自然”的。

這種概念上的“同”并不能遮蔽北京文藝工作座談會的意義及習近平同志講話的價值,而是相反,因為,正如毛澤東同志72年前在《講話》中指出:“我們討論問題,應當從實際出發,不是從定義出發。”誠哉斯言。要全面理解北京文藝工作座談會及習近平同志講話的豐富內涵,我們必須從實際出發,而非從定義出發。如果更進一步,將毛澤東同志召開延安文藝座談會并發表《在延安文藝座談會上的講話》的“實際”與習近平同志召開北京文藝工作座談會并發表講話的“實際”作一比較的話,或許能夠打開一個更加寬廣的思想空間,使“北京文藝工作座談會”的內涵得以全面凸顯。

那么,這個“實際”是什么呢?

是“形勢”,“形”與“勢”:物質之“形”與文化之“勢”。

先說說延安文藝座談會之“形”與“勢”。

延安文藝座談會召開前后,中國共產黨尚未帶領全國人民奪取全國革命勝利,革命政權尚以抗日革命根據地的形式存在著,且這些革命政權多處農村地區,再加上抗日戰爭時期烽火連天的兵爨之害,延安及全國抗日革命根據地的物質空間,應當說相當局促。從這個角度看,毛澤東同志主持召開延安文藝座談會的條件極其不利。但物質上的匱乏卻并不一定意味著文化上的匱乏。相反,延安文藝座談會前后,無論從中國還是世界范圍看,社會主義事業,尤其是社會主義文藝都處于上升之“勢”。從世界范圍看,俄國十月革命的勝利為世界社會主義革命帶來了新動力和新方向,被壓迫民族和國家求獨立、求民主、求解放的民族民主解放運動如星火燎原,蓬勃發展。如果考慮到世界反法西斯戰爭這一歷史大勢的話,則世界社會主義運動的景觀更加深邃。在文藝方面,經歷一個時期的發展之后,蘇聯社會主義文藝無論在理論方面還是在實踐方面,都取得了較大成績,涌現出像高爾基、法捷耶夫、肖洛霍夫、馬雅可夫斯基這樣的社會主義文藝大家,在世界文藝的星空上璀璨閃爍,而他們各自的代表作《母親》《毀滅》《靜靜的頓河》《列寧》等,也成為世界文藝寶庫中的明珠。更為重要的是,社會主義文藝還有一個聯系廣泛的“統一戰線”。勃蘭兌斯在論述“法國的浪漫派”時提出了“底層潮流”這個重要的文學概念,他說:“誠然,作家不能使自己脫離他的時代。然而時代的潮流卻不是不可分割的潮流——有一種上層潮流,還有一種底層潮流。讓自己同上層潮流隨波逐流,或被上層潮流指揮驅使,是一種軟弱的表現,終必導致滅亡。換句話說,每個時代都有其占優勢而投合時好的觀念和形式,它們不過是前些時代生活的結果,早已完結了,現在正慢慢變成化石。除此之外,這個時代還有另一整套完全與之不同的觀念,雖然尚未具體化,卻已經彌漫在太空中了,當代最偉大的巨匠已經把它們理解為現今必須達到的目標。這后一類觀念形成了團結人們從事新奮斗的因素。”在勃蘭兌斯的意義上看,以資本主義社會關系為依托的資本主義文化自然是“上層潮流”,而一切批判資本主義社會關系及其文化的則自然是“底層潮流”。由此可見,社會主義文藝可謂這一“底層潮流”中最為強勁的一支,是“團結人們從事新奮斗的因素”,而相關的文藝流派則是其最為廣泛的“統一戰線”。

在這個視野之中,社會主義文藝潮流更為澎湃,更為激蕩。

在國內,在延安文藝座談會之前雖尚未出現為世人所普遍矚目的社會主義文藝大家及文藝杰作,但社會主義文藝已呼之欲出,社會主義很快就要迎來自己的第一次“文藝爆炸”,已經“勢”不可擋。否則,我們就無法理解為什么中國最為優秀的兒女——包括許多優秀的文學家和藝術家——紛紛離開城市、離開校園、離開家園,冒險奔赴偏居中國西北黃土高原的延安了。毛澤東同志的《新民主主義論》于1940年初發軔,可視為這一過程中的一個標志性事件。在《新民主主義論》結尾,毛澤東同志縱情高呼:“新中國航船的桅頂已經冒出地平線了,我們應該拍掌歡迎它。”這樣的豪情,源于理論的自信、文化的自信。這表明,在毛澤東等中國共產黨人眼中,“新中國”已浮出歷史地表,我們所要做的,就是“拍掌歡迎”。在文化上,同樣如此。《在延安文藝座談會上的講話》不過是對“新民主主義論”中之“新民主主義文化”這一部分的細化和豐富,也就是說,在毛澤東等中國共產黨人眼中,盡管延安文藝界還存在著這樣那樣的問題,但為人民大眾所喜聞樂見的具有中國作風、中國氣派的社會主義文藝就要呱呱墜地了,而“《講話》就是對即將新生的社會主義文藝的響亮催生。果然,《講話》后不久,李季、阮章競、賀敬之等優秀的社會主義文藝新人就登上舞臺,進一步燦爛了社會主義文藝的星空,他們的代表作《王貴與李香香》《漳河水》《白毛女》等也成為社會主義文藝的“紅色經典”。稍后,丁玲、孫犁、周立波等,也紛紛創作出自己的代表作。

這一切都說明:毛澤東同志在主持召開延安文藝座談會時,雖然物質空間局促,但中國共產黨人已創建了自己的“高級文化”,在爭奪“文化領導權”的斗爭中占據優勢,在文化上處于上升期,因而,我們可以說,盡管當時延安文藝界還存在爭論,但毛澤東同志是在文化“順境”中召開的“延安文藝座談會”,其實踐及成果是可預期的。

習近平同志召開北京文藝工作座談會時的“形勢”與毛澤東同志召開延安文藝座談會時,大不相同,甚至可以說發生了翻轉。

經過改革開放以來三十多年的艱難經營,中國在全球經濟競爭中取得了令世人矚目的成績,目前已成為世界第二大經濟體。毫無疑問,這種物質條件的寬裕,為我們各項事業的開展創造了一個有利的歷史機遇期。但就像我們在上文中指出的一樣,物質空間的寬裕并不一定意味著文化空間的寬裕,有時候,情況甚至可能相反。今天,我們所面臨的,就很可能是后一種情況——盡管我們的物質空間已經相當寬裕了,但我們的文化空間卻沒有得到相應的拓展,反而仍然相當局促。

就全球而言,自20世紀80年代末、90年代初東歐劇變、蘇聯解體以來,世界社會主義運動陷入低潮,至今仍處于漫長的調適期中。與這一歷史大勢相對應,社會主義文化也陷入一個漫長的低潮期。今天,在全球范圍內,不僅以“人民”為關鍵詞的社會主義文藝處于蟄伏期,就是勃蘭兌斯意義上的“底層潮流”也處于邊緣地位,甚至以“人道主義”為核心的創作也風光不再。流行于世的,是伴著資本主義經濟全球化而來的消費主義文化和以普世價值為中心的資本主義精英文化。換句話說,在全球文化競爭中,以歐美為首的資本主義國家占據了主動權,而中國等社會主義國家,則處在一個相對不利的地位上。

就國內來看,情況也不容樂觀。隨著20世紀80年代以來的改革開放,尤其是隨著90年代以來市場經濟的快速發展,消費主義文化也進入中國,并迅速蔓延開來。今天,消費主義文化甚至有席卷一切之勢。僅就文學領域而言,在消費主義文化包圍、侵蝕之下,不僅以“人民文學”為中心的當代文學傳統被解構、被污名化,就是以“人的文學”為中心的現代文學傳統也被擠壓、被邊緣化了。今天,我們的文學作品數量極其龐大,僅以長篇小說為例,這幾年每年都有近五千部長篇小說問世,可在這些作品中,不要說以“人民文學”為引領的社會主義文學作品銷聲匿跡,就是以“人道主義”為引領的“人本主義”的文學作品也寥若晨星。這些作品要么是消費主義的文化垃圾,要么是個人情感的無意識呻吟。說句實在話,在這樣的文化語境中,作家們的藝術精神幾乎消磨殆盡,更何談創作有益世道人心的優秀文藝作品?這就是習近平同志批評當前文藝創作淪為“市場的奴隸”、“沾滿銅臭氣”的原因之一,也是習近平同志批評當前文藝創作“有數量缺質量”、“有高原缺高峰”的原因之一,更是習近平同志懇切吁請文藝家們要“靜下心來,精益求精搞創作”的原因之一。

與此同時,我們還必須清醒地認識到,在文學藝術的戰場上,開展的不僅是藝術手段與藝術能力的競爭,而且還有意識形態的競爭、文化的競爭。在這個方面,我們的社會主義文藝同樣處境艱難。有學者對我國一百多年來的奮斗歷程做了一個形象的總結,說“中國革命”解決了中國人民“挨打”的歷史難題,“中國改革”解決了中國人民“挨餓”的歷史難題,而處于歷史發展機遇期的我們,面臨的則是“挨罵”的歷史難題——無論我們做什么,總是動輒得咎,罵聲不斷。這里的“挨罵”,說的就是我們在文化領導權上的被動局面。這看似是一個“軟問題”,但長期放任,必將影響我國社會主義現代化事業這個“硬目標”的實現,因而,“中國發展”一定要解決好“挨罵”這個難題,也就是說,在當前的局勢下,我們不僅要解決好經濟競爭問題,在經濟發展上敢為人先,而且還要解決好文化競爭問題,要使社會主義文化在與資本主義文化的競爭中至少處于均勢。但就目前的形勢看,在文化競爭上,我們離這個目標還有相當距離,還任重道遠。

這就是習近平同志主持召開北京文藝工作座談會時的“形勢”:物質空間相對充裕,文化空間相對局促。只有清楚這個“形勢”,我們才能理解習近平同志主持召開北京文藝工作座談會的“良苦用心”:面對新的歷史語境,我們要發展社會主義文藝,拓展社會主義文藝空間,以激活我們的社會主義“高級文化”,使其再次煥發出新的生命力,再次煥發出新的向心力,再次煥發出新的理想之光,使其再次成為“團結人們從事新奮斗的因素”,從而在與全球蔓延的消費主義文化和不斷擴張的資本主義精英文化的競爭中,立于不敗之地。

毋庸諱言,這是一個極其巨大的挑戰,也是一個極其光榮的任務。

行文中,筆者多次使用意大利馬克思主義理論家葛蘭西的理論關鍵詞“文化領導權”,所以如此,是因為筆者認同葛蘭西的一個基本判斷。在葛蘭西看來,晚期資本主義國家作為“披上了強制的甲胄的領導權”,是由“政治社會”和“市民社會”構成的有機整體。其中,“政治社會”是帶有強制性的、暴力的國家機構,主要通過監獄、法庭、軍隊等專制機構行使強制職能,所以不太可能首先成為文化斗爭的場所。與此不同,包括教會、學校、新聞機構、文藝團體等在內的“市民社會”則是制定和傳播統治階級意識形態的民間機構,“這個市民社會的活動既沒有‘制裁’,也沒有絕對的‘義務’,但是在習慣、思想方式和行為方式,道德等方面產生集體影響,并且能達到客觀的結果”。因此,“市民社會”才可能是“文化領導權”現實的實施場所。葛蘭西還認為,“市民社會”不具有必然的階級性,它可以與任何階級結合,關鍵是看這個階級能否得到大眾“自覺的”同意與認同,因此,無產階級在奪取“政治社會”的政治領導權這一核心權力之前,就應該在“市民社會”這一外圍獲取“文化領導權”。誰獲得了“市民社會”的“文化領導權”,誰就獲得了民心,就能得到社會成員的廣泛擁護與支持,就能構建斗爭的民意基礎。只有在這樣的前提之下,“政治領導權”的獲取,才能成為順理成章的“和平交接”。

值得提醒的第一點是,葛蘭西是在歐洲無產階級社會主義革命的歷史條件下創造和使用“市民社會”和“文化領導權”理論的,但依據發展了的現實看,這一理論同樣適用于奪取政權并建立社會主義國家的無產階級,也就是說,建立了社會主義國家的無產階級一定要注意“文化領導權”問題,一定要注意發揮“市民社會”的化育作用。對今天的中國來說,情況尤其如此,即:在鞏固和發展社會主義文化領導權的過程中,一定要注意作為“市民社會”有機組成部分的學校、出版社、群眾性宣傳工具等在傳播意識形態過程中發揮的重要作用。

值得提醒的第二點是,在現代社會條件下,“文化領導權”的實現和鞏固要靠“說服”和“認同”,靠道德感召力和文化凝聚力,靠創造有活力的“高級文化”,靠發揮“有機知識分子”的歷史能動性。或許,這才是習近平同志召開北京文藝工作座談會的深意所在。

在這樣的維度上看,我們的任務,不僅不比延安文藝座談會時輕松,反而可能更加艱巨,因為,在延安文藝座談會召開之時,中國共產黨人已經建立了自己的“高級文化”,在“文化領導權”上已處于有利地位,而之所以召開延安文藝座談會,只是想使“延安文藝”在文化競爭中發揮更加積極、更加主動的作用,而非其他,因而這是“順勢而為”。然而,在社會分層多樣、利益訴求駁雜、文化分類多元、信息傳播多維、全球競爭激烈的今天,我們面臨的是以文藝為抓手促進社會主義文化領導權鞏固和發展的問題,是以文藝為依托推動社會主義高級文化鞏固和發展的問題,是以文藝為媒介為中國社會發展凝心聚力的問題,這是“逆勢而上”,其難度可想而知。如果考慮到盡管意識對存在、上層建筑對經濟基礎有能動的反作用,但歸根結底是存在決定意識、經濟基礎決定上層建筑這一馬克思主義的基本原理,因而社會主義文化領導權的鞏固和發展最終還要靠以物質關系為基礎的社會關系的調整的話,則這一歷史任務就更為艱難。

面對這樣的歷史難題,需要非凡的勇氣與智慧,需要格外的細致與耐心,需要對我們的文藝生產關系進行宏闊而又精準的調整,以使文藝生產力得到最大程度的解放。只有明白這一歷史任務之“難”,我們或許才能理解“習大大”所曬書單中除少數前蘇聯社會主義文藝大家及其代表作外,大多為歐美文藝大家的人道主義經典之作的深意:在這一文化競爭中,既要發揮“政治社會”的管理作用,但更要發揮“市民社會”的引導作用,要在春風化雨的藝術教養和人性滋潤中,使我們穿越消費主義文化霧霾,為進入人民文藝的春天奠定基礎。

責任編輯/斯 日