《第三極》:記錄藏民的真實生活

文|本刊記者 龔 寒

《第三極》:記錄藏民的真實生活

文|本刊記者 龔 寒

鏡頭下的青藏高原美景震懾人心,但真正吸引曾海若的,是這里人們的生活狀態,尤其是極地環境下人和自然的關系。

“看我在這里找到了什么?”美國人喬治夏勒攤開手掌心,是一只其貌不揚的黑色毛蟲。作為國際知名的雪豹專家,夏勒的樂趣和工作,是在青藏高原尋訪珍貴的雪豹足跡。但此次行程,讓他印象最深的卻是這種黑色小蟲。

在從青海玉樹開往雜多的路上,夏勒看到,有一段路面上爬滿了這樣的毛蟲。幾乎每一輛當地的車經過那里,都會停下來。人們下車,彎腰將這些毛蟲小心撿起,放進桶里,走到路邊的草地深處放生,之后才驅車離開。

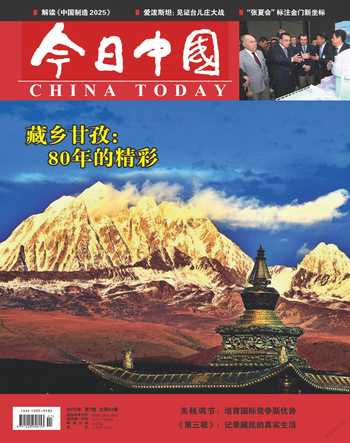

紀錄片《第三極》記錄下這個片段。這個最近熱播的關于青藏高原的紀錄片,前后拍攝了500天,行程遍及西藏、青海、四川、云南等地的60多處秘境,是迄今為止投入成本最大的涉藏紀錄片。

青藏高原,全球海拔最高的高原,被稱為除了北極、南極之外的第三極,也是唯一有人類豐富生存活動的極地地帶。這里覆蓋著雪山、冰川、湖泊、沼澤,物種豐富,宗教氛圍濃厚,充滿著神秘色彩。

瑪旁雍措,藏醫次成取圣湖水用來煮藥

在青藏高原,最能體現人對自然的善意的,是人和動物的關系。農婦救下受傷的黑頸鶴,村民們為下山的猴子讓出居住地,主人真誠地把潔白哈達披在自家藏獒或馬匹身上。

“我沒打算拍成解密的片子,藏民原本的生活是什么樣,就拍成什么樣。”導演曾海若說。

鏡頭下的青藏高原美景震懾人心,但真正吸引曾海若的,是這里人們的生活狀態,尤其是極地環境下人和自然的關系。

片子播出后收視率超出了制作團隊的想象。首輪播出后,累計觀眾規模達8334萬人次,平均收視率達到0.37%,比同時段電視劇還高10%,也成為中國首部被美國國家地理頻道直接采購并推送到其全球電視網絡的中國紀錄片。

當下的真實生活

10年前,曾海若第一次拍攝長紀錄片就在青海藏區。40多天的拍攝最后被剪成30分鐘的片子。再次拍攝西藏是他的一個心愿。然而這次的感受與上次大不相同。

“第一個,我沒有想到現在的西藏還是比較現代的,手機很普及,基本都在用微信。另外,他們的觀念不是我想象的那么傳統,而是對新的東西很有興趣。”曾海若說。

他最初想拍的是西藏的傳統風采,但在拍攝前搜集故事的過程中,發現與西藏有關的書籍,集中在歷史和游記,關于西藏人民當下日常生活的內容少到幾乎沒有,尤其是2010年后的西藏日常生活部分。

于是,回歸到極地環境下西藏人的真實生活,成了這一紀錄片中40多個人物故事的內在標準。

外界一直流傳一個說法:藏民一生只洗三次澡,出生,結婚和死亡。

“他們比我們想像的要現代得多,雖然在牧區確實沒有澡堂子,但有很多溫泉”,曾海若說,“他們經常在那兒待上好幾天,甚至一天洗好幾次澡。”

少有人知道,溫泉是藏醫的治療方法之一。老鷹泉有20多個溫泉池,患有疾病尤其是骨骼病的藏區人,絡繹不絕地來到這里,

這里儼然是第三極的一個公共空間。人們赤裸著身體,在霧氣繚繞的溫泉里聊天,交換看法,言談間不時以石頭叩擊泉眼,泉水便會汩汩而出。

每天都有從外地趕來的人,每天也都有離開的人。溫泉外面,病人們丟棄的拐杖交錯堆起,溫泉的神奇療效可見一斑。人們泡完溫泉,裹個毛巾或罩個棉袍,一字排開,坐在墻角曬太陽,聊天,吃藥,娛樂,孩子們赤裸著身體在其間嬉鬧。

在拍攝完溫泉返回的途中,攝制組發現了住在帳篷里的一家人。這家人正在用新鮮的羊肉喂養6只撿回的小狼崽,它們可能是因為風暴而走散的。而這些羊肉,來自家里當天被狼咬死的20多只羊。“狼崽小時候很可愛,長大了就很可惡。”這戶人家笑著對攝制組說。

在青藏高原,最能體現人對自然的善意的,是人和動物的關系。農婦救下受傷的黑頸鶴,村民們為下山的猴子讓出居住地,主人真誠地把潔白哈達披在自家藏獒或馬匹身上。

曾海若認為,藏族人對動物的善意與其說是信仰,不如說是一種祖輩傳下來的傳統。

“爺爺奶奶這樣做,媽媽也這樣做。在那樣一個自然條件惡劣、生存極為不易的高原環境,他們自古以來形成了對于生命、對于萬事萬物的平等的感激之情。對待蟲子也是,并不去區分益蟲害蟲。”曾海若說。

他拍攝過的一個村莊,村民每年都要去寺廟求高僧加持過的象征贖罪的解脫丸。這機會一年只有一次,但村民們卻選擇將藥丸溶在水中,喂給不得不殺掉的羊,并為它念經超度,以此贖罪。

“在藏族文化里,人的地位似乎不像其他地方那么高,力量那么大。他們有一種觀念,在高原上人類是客人,高原、環境才是主人。客人不能隨便亂拿主人的東西,主人給你提供了多少,你就享用多少。牧民們絕對不會去養超出這片草原承受能力的牛或羊。”曾海若說,“他們只是把人當作萬事萬物中的一環來看待。”

喇嘛穿過一片沙丘去尋找制作壇城的原料

敏珠林寺,僧人用沙粒制作壇城

瞬間消失的壇城

攝制組去敏珠林寺拍攝,被這里的佛學院學生所吸引。他們是一群身著紅色袈裟的頑皮年輕人,做鬼臉,小惡作劇,嚼口香糖。因為他們,攝制組得以近觀寺廟的儀軌,并在這里遇見了“壇城”。

壇城,梵語mandala,是諸佛菩薩聚集的空間,象征宇宙世界結構的本源。這種儀式傳統上只在灌頂過程中開放給受法弟子看,很少示眾。

薩卡達瓦節,敏珠林寺的40多個僧人懷著極大的虔誠心,分布在四個不同的位置構建壇城。他們用手指捻著色彩斑斕的細砂,沿著勾勒好的白色圖案,輕輕落下,漸漸構筑出一個結構嚴謹卻又瑰麗無比的圖案。據說,當年佛陀也是這樣和弟子一起作畫。

令人震撼的是精心建立壇城之后,僧人們一齊跪在地上,以極快的速度用手掃走砂礫,隨即用濕布用力擦拭。不到1分鐘,壇城完全消失,赤色的石地板上空空蕩蕩。

“除去信仰,這幾乎可以用來比喻任何事情。”曾海若說。

修行,是第三極生活的一個重要內容。雪山腳下的湖邊,兩個瘦小微駝的背影是一對年老的雙胞胎姐妹。姐姐在附近的巖洞中修行長達20多年,從沒回過村子,吃喝全由妹妹供給,陪伴她的只有吃死尸的禿鷲。相比富態的妹妹,修行很高的姐姐雖然面容黑瘦、衣衫破舊,卻備受妹妹和村里人尊重。

她們坐在山坡上,癟著嘴聊天,議論村里那么多老人為什么要拍她們,搞不清但也不在意。姐姐對攝制組說,你們拍電視太苦了,還是修行好,“只有善念是最好的陪伴,有了善念的陪伴,才不會感到困惑與煩惱。”

攝制組第一次進入藏醫次成的工作室—一個簡陋的洞穴時,意外地發現這里有很多現代電子產品。次成正煩惱于IPAD最近出了小毛病,互聯網已經成為他研究藏藥的方式之一。

次成研制藏藥的重要材料是石頭,為了完成師傅圓寂前囑托的每年配制12味藏藥的任務,他跋山涉水尋找各種合適的石頭和藥材,再去圣湖瑪旁雍錯采集圣水蒸煮,配制出的藥丸只留下一小部分,其余均贈送患有疾病的村民。

無論是次成的IPAD,還是帳篷里的各種電器,現代生活方式正在這里越來越普及。

“打嘎”,是一種集體勞動,大家在屋頂上排著隊,拿著工具踩著節拍,對屋頂進行整修。打嘎的年輕男孩子全都穿著現代服裝,戴著棒球帽,有人熱情地邀請來拍攝的編導一塊跳,“come on,come on!”。

曾海若曾問一些當地人,現在的年輕人喜歡城市生活,喜歡外面的世界,你們有沒有擔心?

“許多喇嘛以及傳統文化的學者跟我說,他們覺得世界一直都在變化。變化本身就是這個世界的特點,一點都不可怕,如果幾十年都不變,才是有問題的。而普通藏人則當然喜歡便利的生活。”曾海若說。

傳統與現代也會在年輕人身上實現奇妙的結合。斯塔多吉,西藏的一名大學生,性格真誠靦腆,每天和其他學生一樣上課,打籃球,回宿舍睡覺,但他還有另一個身份—《格薩爾王》口述藝人。

《格薩爾王》,世界上最長的史詩,在青藏高原的多個民族中以口耳相傳的方式傳唱了千年,僅韻文就超過100萬行。它講述的是生靈涂炭之時,格薩爾王下界降妖除魔、抑強扶弱、統一各部的故事。

斯塔多吉是一位神授藝人。這類藝人通常有過奇異的生活經歷,絕大多數不識字,卻記憶力驚人,能夠說唱《格薩爾王》一二十部,如同“神授”。

學校要用攝像機記錄斯塔多吉說唱《格薩爾王》的情景。斯塔多吉穿上繁復的服飾,雙目微閉,進入狀態后立即變了一個人,猶如被滄桑老練的說唱藝人附體,富有節奏地快速念誦著:

湖似圣水,神山(桶拉)開火花上面的寶座上似有格薩爾,羅布占堆(格薩爾)邀各地神仙,滅除妖魔鬼怪,為失去的妖魔祈福,為了更好的來世。

甘孜巴塘,一對戀愛的年輕人

《格薩爾王》,世界上最長的史詩,在青藏高原的多個民族中以口耳相傳的方式傳唱了千年,僅韻文就超過100萬行。它講述都是生靈涂炭之時,格薩爾王下界降妖除魔、抑強扶弱、統一各部的故事。

人只是自然中的一環

高原環境的嚴苛,令攝制組初到高原的興奮很快被沖散。除了極地美景,這里更多是荒涼的無人區,崎嶇的山路,無數次塌方泥石流。

攝影孫少光曾經在藏區呆過2年,但此行依然備受考驗,“我經歷中,沒有比這次更艱苦的”。他說,這里的含氧量只有海平面的60%,相當于背著一袋40到60斤的大米行走,并且需要經常這樣徒步穿過五六公里的結冰湖面。

高原上的意外,常常令創作人員們感到無力。多部航拍器失靈報廢,電池使用時間只有內地的三分之一,汽油燒得特別快。

“這就是高原,你必須得清楚地認識到人在自然的面前是非常渺小的。你需要做的就是把自己當作自然中的一環。”曾海若說。

壓力之下,攝制組首次在海拔5000米以上的湖泊冰潛拍攝,首次在雅魯藏布江岸200米懸崖懸空拍攝,首次高清記錄羌塘無人區的動物生態鏈,積攢了超過1000多個小時的4K超高清素材。

當地人常常安慰他,沒必要著急,其實什么都會拍到的。這種不著急的性格給曾海若留下了太深刻的印象。

“我在這里呆了一年多,從來沒有見過他們著急。除非親人或羊群有危險時,否則他們都非常平和,生活節奏也非常慢。每天早上起來,慢慢地喝喝酥油茶,吃吃糌粑,然后去干活。”曾海若說。

他認為,這當然和信仰有關,也和農業生產方式有關,但最重要一點,是對利益的權衡。

“我們為什么總那么著急,容易緊張,因為我們總是以自己為中心,時刻在計較,例如我會不會就比別人差一點,少拿一些錢,總是處在一個自我評判和自我要求之中。看起來是一個特別上進的人,但也恰恰因此情緒變得糟糕,不耐煩,對大自然,對身邊的親人的關懷,那些比較細膩的感情就沒有了,或淡漠了。”曾海若說,“這里的人們當然不是什么都好,但這點比我們做得好得多。”

他說,這一年多的拍攝,讓他見到了熟悉又很永恒的一些東西,也對生活和工作有了一種新的視角,“不要那么緊,松弛一點。”

“拍過10多年的紀錄片,見過各種各樣的人,西藏讓我覺得最舒服。這里的人們對我們、對攝像機抱著極大的寬容態度,他們無視我們的存在,該說什么說什么,該做什么做什么。”孫少光說。

《第三極》是曾海若“青藏高原三部曲”的第一部,未來兩部將把重點放在這里人和人之間的關系上。

“不管是人對動物,還是對河流山川,母親對孩子,鄰居對鄰居,都有一種很尊重的感覺,給我印象特別深刻。人與自然、人與人平等的感覺,就是我想傳達的。”曾海若說。