印度拆式遷

◎ 林達

印度拆式遷

◎ 林達

我2007年去過一次印度,三年之后又去了一次。第一次到新德里機場,許多事情讓我感到非常驚訝:到了夜晚,機場外的地上睡了許多從頭到腳都被布裹住的人;從機場進城的路上,出租車僅僅超越了一頭大象;回程班機晚點十幾個小時不算什么,奇怪的是竟然找不到有關航班的任何消息……可是到了2010年,現代化管理的新德里新機場變得美侖美奐,進城的路不僅開闊,隔離帶還在大規模造景,兩邊的房子到處是“拆”的標記。

第一次去新德里時我住在火車站附近的旅館,外面拐彎處一大片街區就是著名的“大巴扎”。每天晚上我都會在那里逛很久,紅紅火火的小店小鋪,游蕩的神牛和好奇的洋人擠在一起,空氣中混合著牛糞和人尿的味道,很有異國情調。臨走時我走進一家小鋪,店主是兄弟二人,那弟弟不僅聰明,還有著印度旅游界稀缺的誠實。我們聊了很久,我把我最后的盧比都換成了叮呤當啷的銀首飾。

三年后再來時,我沒有住在那個街區了,臨走時又想起了那個賣首飾的年輕人。回到街區才發現“大巴扎”也變樣了,原先窄窄擠擠的小街似乎變寬,有些店面安上了大玻璃,雖小卻很有點現代派頭。空氣中少了異味:修了簡易小便池,神牛也了無蹤跡。和以前相比,“大巴扎”顯得安靜了些,小攤小販少了很多,如潮的洋人也不見蹤影。找了很久我才找到他——他擺了個小小柜臺,生意大大縮水。

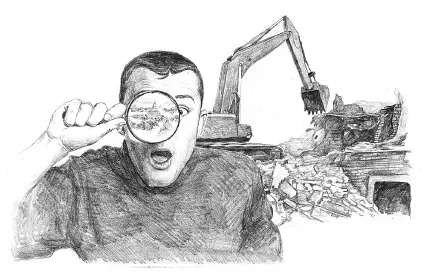

我們如老友重逢般高興,我問起他和“大巴扎”的變化,他對此很激動,說:“誰會相信這種事情!那天政府的人說要拓寬街道,就給我們15分鐘離開,我瘋了一樣拿大塑料袋把所有首飾掃進去背著就逃,15分鐘后推土機就上來了。”我目瞪口呆,吃驚地說:“不能吧?你們有60年的民主和英國人留下的司法制度,去告啊!”他笑了,指著斜對面的旅館說:“那個旅館老板就去告了,輸了官司不說,還被政府的人扇了他大嘴巴。”

印度大城市中常有這樣的社區,里面建造了大量鋼筋混凝土的永久性建筑群,卻都是自己私蓋的。面臨拆遷時雖也有些房主能夠力爭保留,但是這樣的機會與大多數貧民都無緣。而即使保留下來的那些建筑,看著也懸,因為是違章建造,大多見縫插針地蓋,建筑密度超過了采光要求的數值不說,還違反防火規范,十分嚇人。

印度貧困的一個重要原因來自于它的龐大人口。人口壓力和貧困使得普及教育變得極為困難,而印度教根深蒂固的種姓制度也成為社會變革的障礙。我還記得我曾站在著名的藍色之城城堡上鳥瞰美麗城市,耳邊卻響起這樣的錄音解說:“這個城市按照‘種姓’分區居住,時間久了,一眼就能看出誰是‘賤民’,他們的眼神都是別樣的。”其實沒有一個宗教是不需要經歷改革就能走向成熟的,而宗教改革對社會的影響只是社會改革的一個部分。印度的另一個傳統是媒體雖然自由,可是媒體對政治上層的糾葛更感興趣,而對民生議題不太感冒。每個社會都有它獨特的、錯綜復雜的問題需要解決,不要指望改革一朝一夕間就能完成。當然,假如一切都由少數官員說了算,社會隱患引發的災難可能就更嚴重了,而在這點上,印度式拆遷似乎需要引起高度重視。

(摘自 《歷史在你我身邊》生活·讀書·新知三聯書店 圖/陳明貴)