徐冰 文字背后的故事

王菲宇

2015年2月,徐冰的個展在美國薩瓦納藝術與設計學院美術館開幕。《背后的故事》中里用毛玻璃和廢棄物裝置而成的中國山水畫、《煙草系列》里用香煙拼就的虎皮,一同出現在展廳中。與這場個展的開幕相映成趣,“德里達”的名字,又見諸各篇藝術評論。

邂逅:“德里達”還是“鈴木大拙”?

藝術家徐冰已經忘了自己第一次知道“德里達”這個名字是哪一年。但他記得,那是一篇評論他藝術創作的文章。自那以后,他發現許多中外學者、藝評家,甚至學生的論文都喜歡用德里達的理論分析他的藝術。尤其在評論作品《天書》時。

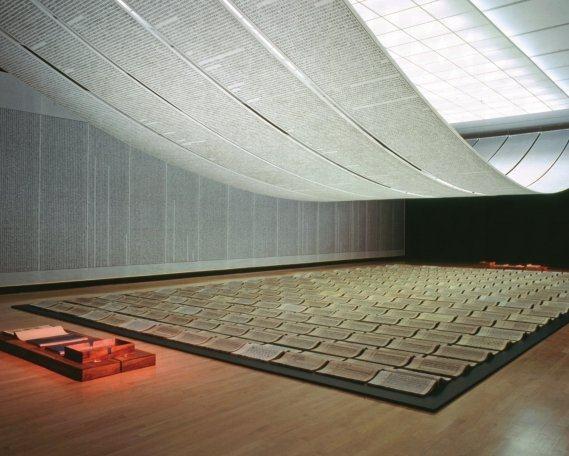

1980年代末,徐冰用木版印刷術,制作出裝置《天書》。地上堆陳著線裝書,天上垂下的書卷模仿了古代經文的樣式,墻壁四周的紙張則借意公共報欄。所有紙張都密密麻麻印滿文字,這些“文字”看似真實與熟悉,但再一細看就會發現根本無法閱讀。徐冰將通常的漢字拆解開來,創造了四千個嶄新的“偽”漢字。

徐冰自己曾經帶著些戲謔地表示,在文化人言必稱德里達的年代,套用“解構”理論來“解構”《天書》太合適了。因為太多人把他的作品與“德里達”聯系在一起,徐冰一度覺得自己必須要把“德里達”和“解構”搞清楚,否則自己都覺得不好意思。但他到現在都沒有把任何一本他的書從頭到尾讀完過。徐冰喜歡的,是鈴木大拙的書。他解釋說:“我是真正的東方人,讀起中國哲學、禪學這套東西都覺得舒服得很。”

“想到而說不出的東西”

東方的哲學和禪學曾經不止一次在徐冰的作品中出現。在紐約911事件之后,他在曼哈頓世貿中心廢墟附近收集了一些“雙子星”倒塌后的塵土,將它們處理成極細微的塵埃。2003年,他把磨細的塵土塑造成白色的玩具娃娃帶到卡迪夫。在卡迪夫國家博物館內,徐冰布置好兩列PVC材料模板后,他將塵土噴撒到空中,使它們沉降在畫廊里愛德華時代的鑲木地板上。揭去模板后,呈現在地板上的是一個古老的禪宗偈語“As there is nothing from the first, where does the dust collect itself ?”(“本來無一物,何處染塵埃?”)

很多人覺得徐冰的《何處惹塵埃》有種“四兩撥千斤”的智慧。然而徐冰覺得作品只是呈現了他一貫的創作理念:不管是何種藝術自然是使用的材料越簡越少越好。用一種材料能說清的就不要用兩種,如果多用一種材料又沒有多說什么話,就一定不要用。

有一段時間,徐冰總要隨身帶著鈴木大拙的書,特別是他的一些帶有禪入門性質的小冊子。隨手翻開任何一頁,就覺得一種想到而說不出的東西就被他說出了。就如鈴木大拙的書作一樣,徐冰的藝術創作常能帶給人說出了“想到而說不出的東西”的感覺。

“背后的故事”

2004年,徐冰應邀在德國東亞美術館舉辦個展。第二次世界大戰末,這間美術館中90%的藏品被蘇聯紅軍搶回蘇聯。在談論這些佚失作品時,館長布茨(Herbert Butz)說的一句話讓徐冰深感觸動:“當然,我給你講的只是這些作品、在這段時間內的事情, 我相信,在這之前它們一定有更長的故事。”

布茨館長的話在徐冰腦中生了根,生長出作品《背后的故事》。徐冰決定做一件新作品,并且結合“博物館的歷史、柏林的歷史、我本人的文化歷史”。幾經權衡,徐冰選擇了三幅作品:中國明朝畫家戴進的《松亭賀壽圖》、日本戰國時代畫家狩野永德的山川風景畫,以及日本桃山時代的六扇佚名屏風繪畫。

使用毛玻璃的靈感則偶然產生于西班牙轉機中。徐冰看到簽票處毛玻璃后的盆栽植物,光線投射,植物的剪影活像一幅水墨畫。那一瞬間,他想到了鄭板橋依竹影畫竹的故事,中國山水畫的知識、光影的經驗也一并在腦海中浮現。他因而設計了三個裝有毛玻璃的燈箱,并將它們擺放在這些畫作以前的陳列之處。徐冰向來喜歡日常生活中看似無關緊要、隨手可得的物品。《何處惹塵埃》《煙草計劃》中他都用上了很多不起眼的現成品。這一次,編織袋、漁網、塑料箱、樹枝、麻絲、魚線、舊報紙都成為了原料。在光影和毛玻璃的幫助下,這些看來并無價值的現成品,如魔術般變成了亦真亦幻的山水畫。

徐冰將“破爛”變成裝置的過程,原先只在大英博物館的紀錄短片中展露過一次。2011年,大英博物館首次邀中國當代藝術家辦個展,徐冰帶去了《背后的故事-7》。三號館的大門敞開,讓人們遠遠就能看到展廳里高達四米的毛玻璃燈箱。燈箱里是一副霧氣氤氳的中國山水畫。只有走近裝置、繞到燈箱后面,觀眾才會發現,這幅山水畫原來只是用些廢棄物構成。

山水卷軸與光的繪畫

視頻記載了徐冰和助手們為完成裝置的十天奮戰。他們在倫敦就地取材,從不同角落找來了玉米皮、報道威廉王子大婚的報紙和其他廢棄物。枯枝和樹葉則來自英國皇家植物園,在使用之前,全部被放入冷柜中冷凍三天。徐冰和助手小心翼翼將這些材料用透明膠布固定在毛玻璃背后。他創作的靈感是大英博物館館藏的一幅清初“四王”之一王時敏的山水卷軸。展出時,這件珍貴的藏品被放置在徐冰的大型裝置一旁。雖然使用的材料和方法差別巨大,但“破爛們”經由燈光照射,投影在毛玻璃上的輪廓與原畫基本無二,甚至呈現的節奏、章法和氣勢都與王時敏所使用的相似。

“大英這次的創作”讓我發現了‘光的繪畫的概念。這次的效果豐富細膩,讓觀眾震驚。”在對《背后的故事》系列進行回顧時,徐冰毫不謙虛地評價這次成功的創作。

大英博物館的亮相是背后的故事系列在七年間的第七次現身。無論是何時何地現身,這些作品都吸引了大量關注的目光。在藝術研究者們看來,徐冰的《背后的故事》系列蘊含著無數解讀的可能。無論從自然風景、視覺理論還是從文化記憶、檔案記錄視角出發,《背后的故事》都可以被大書特書。

建筑大師貝聿銘很喜歡《背后的故事》系列。他把徐冰請到自己設計的蘇州博物館,希望也能為博物館的開幕帶來一件作品。徐冰選擇了那里的一幅龔賢的山水畫作為靈感,創作了《背后的故事-3》。龔賢畫作中層層積墨的“披麻皴”筆法,被徐冰用真實的苧麻在裝置中再現。2008年在浙江第三屆中國媒體藝術展制作展出《背后的故事-4》,依據的是臺北故宮博物院藏有的《富春山居圖》后段《無用師卷》。這幅黃公望的名作先是因險遭焚毀的故事被奉為傳奇,后又在歷史變遷中留下的自己的印記。然而徐冰卻無意于用裝置簡單地為藝術品背后的命運故事做注腳。

符號的真實與虛幻

在近三十年多年的藝術創作中,徐冰沉迷于拆卸、重組以及隨之產生的真實性和虛幻性。他的作品《天書》被認為是“85新潮”裝置藝術的高峰之一。此后徐冰移居美國,又回到中國,但作品很多仍在符號的真實與虛幻上做文章。《風景》系列中,他在紙上用濃墨勾畫山巒河川,風景中的元素是經過編排的中國字。這種符號的游戲,一直貫穿入《背后的故事》系列。《背后的故事》系列中,用樹枝、棕、麻勾勒的草木、樓臺,與他在《風景》中以文字組合而成的山水,有異曲同工之處。2003年開始,他開始創作《地書》。這本書講述了一人的日常生活,但沒有一個字,全是各種圖標。

在柏林創作《背后的故事-1》時,徐冰用紙筆畫下了作品的草圖、標識了燈光的位置,更寫下了這次創作的六條核心要義。六條中的最后一條即是:“觀眾可到展廳墻后面去。”

魔術師通常憚于解密,但徐冰卻邀請觀眾到燈箱后面來看他影像魔術背后的故事。他在當時的展覽圖冊中這樣寫道:“最終,觀眾看到的是隱藏在這些優美畫面背后的東西,我們是會被事物的表面現象所蒙蔽,特別是美的東西,只有努力找尋隱藏于外表下深層次的東西,我們才可以探究其不為人所知的內在。”

《鳳凰》最受文人和底層工人喜歡

2008年,他應邀為北京環球金融中心新大廈一層的玻璃中庭制作一尊雕塑。第一次看到建筑工地,徐冰覺得非常震撼:外來務工人員修建豪華的高樓大廈,工作環境卻是那么可憐。于是他決定從那處工地搜集建筑殘片和工人們使用的工具,用來創作鳳凰展翅起飛的雕塑。

開發商拒絕了這對鳥兒,但徐冰決心完成它們。他在北京郊區的一個工廠里繼續制作,最終花費了兩年時間才大功告成。用建筑工地的廢料搭建的兩只鳥——一鳳一凰一共12噸。這件龐大的裝置作品先是在北京今日美術館展出,后來又來到上海世博會。

2014年夏天,徐冰出現在一場名為“與文學重逢”的座談上。當時《鳳凰》遠渡重洋,正展翅在美國圣約翰大教堂的門前。徐冰說,自己的這件作品在中國當代藝術圈子里不受歡迎,“有兩種人最喜歡,一是文學家,二是社會底層比如出租車司機。包括在紐約展出時,裝置工人都特別愛干這個活,因為每個材料都是他們熟悉的,他們感到在裝置自己的作品。”

在《鳳凰》的制作過程中,李陀、歐陽江河等都來看過,都對徐冰產生了啟發。徐冰的作品同樣給這些作家帶來了靈感。看了徐冰的《鳳凰》,歐陽江河在兩年時間里七易其稿,寫作了一首同題長詩。在徐冰看來,歐陽江河的這首詩獨具“一種可觸摸感”,詩歌中的密集用典,恰與裝置每一塊材料背后的故事相呼應。