古代日本繪卷上的長安景觀

郭雪妮

內容提要 《吉備大臣入唐繪卷》是日本傳世文獻中最早描繪唐都的圖像史料,主要講述遣唐使吉備真備在長安應對唐人難題考驗的冒險傳說。繪卷所見長安景觀由海岸風景、宮殿建筑和人物車馬等構成,映射了平安末期日本對長安的基本知識與想象。繪卷對唐人善嫉妒、對日本人進行迫害這一偏見進行了反復的描述,這種構圖折射了“小國”日本在與“大國”唐宿命般的外交處境中,想要展示其文化優越感的過剩意識。因此,《吉備大臣入唐繪卷》與那些僅供賞玩、消遣類的繪卷不同,顯示出由權利者特意制作出的非趣味的外交象征意義。

關鍵詞 日本繪卷 長安 遣唐使 吉備真備 唐日關系

〔中圖分類號〕K313 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕0447-662X(2015)11-0093-09

日本繪卷是專指以“詞書”和“繪畫”交叉結合的方式,將物語故事或宗教說話繪制在絹、帛上的卷物總稱。①它是東方情節畫的一種主要形式,泛見于印度、伊朗、中國、朝鮮半島等廣大地區,但在日本獲得了最出色的發展。日本繪卷脫胎于中國傳入的佛典圖解,發端初始以忠實臨摹唐風佛畫為主,且采用上為繪畫、下為經文的布局,《繪因果經》便是其巨制。平安時代(794-1185年)中后期,繪卷與物語、說話、僧傳、戰記等文學題材結合,始大流行于宮廷。此時正值日本上皇、天皇、公卿、武士、寺社等諸種勢力角逐最為激烈的時期,同時也是日本文化最為復雜而微妙的過渡期與融合期,傳世至今的諸多繪卷,正是在這美術史、政治史、佛教史與文學史的交匯處產生,《吉備大臣入唐繪卷》(后文簡稱《入唐繪卷》)便是其中之一。

《入唐繪卷》在整個日本繪卷史上的地位極為特殊,這首先在于它相當冒險地描繪了12世紀日本人所能最大化地想象到的中國。盡管日本繪卷史上不乏在局部或細節涉及中國的佳作,如高山寺藏《華嚴緣起繪》、唐招提寺藏《東征傳繪》、光明寺藏《凈土五祖繪》、藤田美術館藏《玄奘三藏繪》、細見氏藏《羅什三藏繪》、東京國立博物館藏《地藏菩薩像靈驗記繪》等,但這些繪卷多以中國傳來的佛教繪畫為粉本,對中國景觀的表現整體缺乏歷史感和現實感,而《入唐繪卷》卻將所有場景都設在中國,第一次完整地將意識形態視覺化,以象征和想象的手法描繪了唐都中心的皇權景觀。

《入唐繪卷》產生的年代及作者均不詳,小松茂美氏推測其應為1150-1180年前后白河院文化沙龍產生作品,②制作完成后被收藏于蓮華王院,后經戰火浩劫,流傳痕跡基本無法考證,直至1932年被發現藏于波士頓美術館。日本學界對《入唐繪卷》的發現與研究起步要晚的多,國內學界對繪卷這種融合口傳文學、考古實物、宗教文獻的聚合型藝術關注有限,本文的研究即為一種嘗試。筆者擬從《入唐繪卷》及其周邊文獻出發,結合日本學界的研究史,依次探討如下問題:繪卷描繪了三種長安景觀——郊外風景、宮殿建筑及唐人群像,其依據的主要文獻材料何在?支配《入唐繪卷》的構圖意識如何折射了12世紀中日政治史和文化史?

一、長安是一座海岸城市?

現藏于美國波士頓美術館的《入唐繪卷》,全長約24.521米,是現存繪卷中最長的,后為保存研究之便分為六段,卷首詞書現已經散佚,其余部分保存完好。繪卷主要講述了天平勝寶四年(752年)吉備真備作為遣唐使副使再度入唐時,唐帝王對其高深的學識感到驚恐和嫉妒,因此待吉備甫一登岸,就直接將其幽閉于一座高樓內。夜來風雨大作,高樓下有惡鬼造訪。惡鬼自稱日本遣唐使阿倍仲麻呂,曾被唐人同樣囚禁于此高樓餓死,今知故國來人,特來相助。后來,惡鬼果然協助真備安然地度過了唐人精心設計的《文選》之試、圍棋之戰等考驗,大揚了日本國威。

關于《入唐繪卷》現存詞書的文獻考古,矢代幸雄氏最早指出是以流布本系大江匡房談話筆錄《江談抄》卷第三“雜事”所收《吉備入唐間事》這一說話為底本繪制而成,矢代幸雄根據波士頓美術館實見調查寫成的《吉備大臣入唐繪詞同詞書》(《美術研究》21號,1931年)一文,是最早指出二者關系的重要文獻。其后較有影響的研究文獻有:[日]森克己:《吉備大臣入唐絵詞の素材について》(收錄于[日]森克己:《增補日宋文化交流の諸問題》,東京:勉誠出版,2011年,第243~249頁);[日]梅津次郎:《別本吉備大臣入唐絵巻——絵巻物殘欠愛惜の譜2》(《日本美術工蕓》1965年第2期);むしゃこうじみのる《吉備大臣入唐絵詞——とくにその異國描寫について》(《國華》1965年第4期),等等。這點在學界內大概是無異議的。另外,據戰后發現“大東急文庫”所藏《建久御巡禮記》記載,其一卷末所附鐮倉初期古寫本《吉備大臣物語》與《江談抄》所收《吉備入唐事》文體極為相似,因此引起了學者們的普遍關注,并指出它有可能是《江談抄》的異本。梅津次郎的考察最為透徹,詳見[日]梅津次郎:《絵巻物叢考》,東京:中央公論美術社,1968年,第65頁;[日]梅津次郎:《繪卷物殘缺系譜》,東京:角川書店,1970年,第55頁;[日]梅津次郎:《“粉河寺緣起絵·吉備大臣入唐絵”繪卷集成解說》,《新修日本絵巻物全集·6》,東京:角川書店,1977年,第5頁。大部分學者正是根據上述幾種文獻,對卷首散佚詞書進行推測還原。

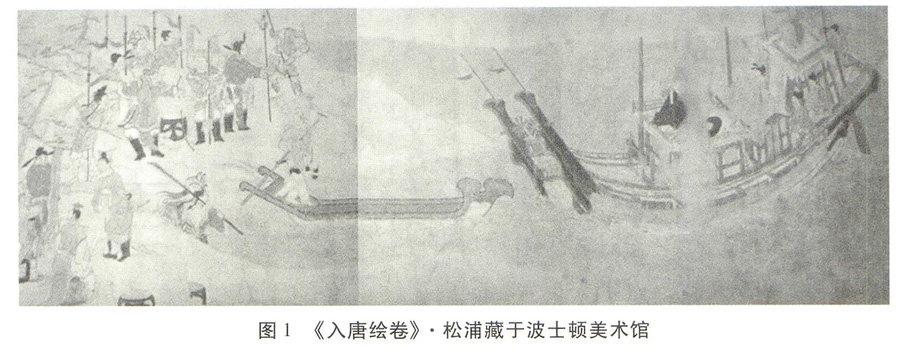

現存繪卷開篇,一艘壯麗的遣唐使船抵達長安郊外,松樹環繞的海岸邊,唐國的文武官員及隨從正匆忙趕來迎接(如圖1)。本稿引用繪卷詞書依據角川書店《粉河寺緣起繪·吉備大臣入唐絵》中所收古文詞書,參考梅津次郎現代日語解說。繪畫部分依據中央公論社《日本繪卷大成·3》影印繪,參考小松茂美繪卷解說摘要,后文恕不贅述。這段畫面中出現的遣唐使船,歷來是學界關注的焦點,遺憾的是,同一畫面中作為長安郊外風景出現的海岸和松樹,卻鮮有關注。依筆者拙見,海岸松樹作為長安郊外的地理景觀特意被置放卷首,至少有兩個疑點。

首先,《入唐繪卷》所依據的兩種文獻中完全沒有表現。《江談抄》中《吉備入唐間事》卷首記:“吉備大臣入唐習道之間,諸道藝能,博達聰慧也。唐土人頗有恥氣。密相議云,我等不安事也,不可劣先普通事。日本國使到來,令登樓。令居。此事委不可令聞。又件樓宿人多是難存。”原文無句讀,筆者根據相關文獻斷句。原文見[日]黑川真道編:《古事談·續古事談·江談抄》,東京:國史研究會,1914年,第384~386頁。《吉備大臣物語》與之類似。原文:“吉備之大臣唐土エ渡ワタリテアリシニ諸モロく乃ミチく唐人トモハチテ相アヒ義ソ云イハク我等不安 ヤスカラヌ事ナリヲトレへカラスマツフツウノコト日本國ノツカヒタウライロウニノホセテスへシム。”[日]名兒耶明:《吉備大臣物語》(翻印),大東急文庫蔵(卷子本“建久巡禮記”合綴),かがみ(17),1973年第3期。《入唐繪卷》卷首詞書現已散佚,但從上述兩種周邊文獻推測,散佚詞書大致表現了這三個元素:吉備渡唐;唐人恐慌;唐人密謀幽閉吉備。現存繪卷卷首畫面基本保持了原始文獻的主要元素,但卻增加了海岸和松樹的景觀。那么,繪師添置海岸景觀的用意何在?

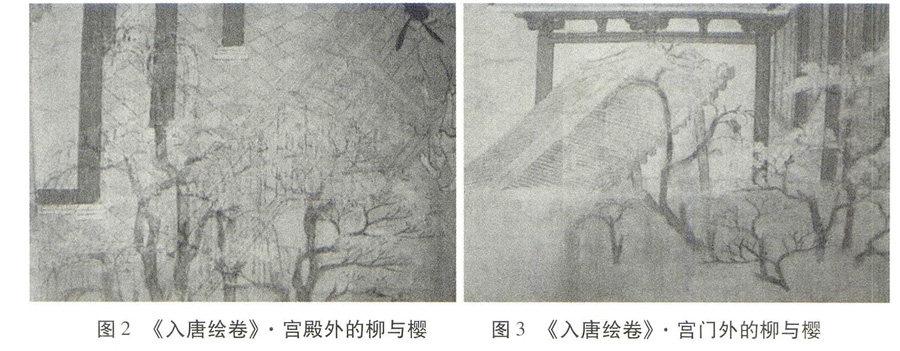

其次,從整幅繪卷中出場的植物種類來看,松樹僅出現在遣唐使船到達海岸這一景中,繪卷后余部分在表現高樓、宮殿等建筑景觀時,代之以柳樹和櫻樹(如圖2、3)。換言之,海岸與松樹組合的風景僅出現在卷首,可見,繪卷將海岸和松樹視為一種組合景觀——即日語所謂的“松浦”或“浜松”來表現長安郊外。然而,從更現實的層面來看,唐都長安所在關中地區四面環山,《入唐繪卷》中長安郊外的海景想象極為獨特,以至于不得不追問平安末期日本對于長安地理的認識究竟來自何處?要解答這一問題,就必須追溯至遣唐使時代日本對長安的文化記憶與集體想象。

肥前松浦作為遣唐使出發地,留下了許多有關地名的傳說。概而言之,日本的“松浦”說話可分為三種:松浦佐用姬說話、神功皇后說話和藤原廣嗣說話。其中前兩種說話在平安前期沒有用例,二者都是在平安后期至鐮倉初期才開始被使用,并在演變過程中逐漸被賦予“邊境”“國界”甚至“異國”的概念。這里重點來討論與吉備真備相關的第三種說話,即藤原廣嗣說話與“松浦”的關系。

《續日本紀》記載了藤原廣嗣發動叛亂時,在肥前國松浦郡被誅,后由于其怨靈肆虐,所以建松浦宮廟御靈。《續日本紀》卷13圣武天皇天平十二年十二月條。“戊子,大將軍東人等言:‘以今月一日,于肥前國松浦郡,斬廣嗣、綱手已訖。……東風猶扇,船留海中,不肯進行。漂蕩已經一日一夜,而西風卒起,更吹還船。于是,廣嗣自捧驛鈴一口云:‘我是大忠臣也。神靈棄我哉?乞賴神力,風波暫靜。以鈴投海,然猶風波彌甚。”見《國史大系》第二卷《続日本紀》,東京:経済雑志社,1901年,第328~329頁。這一說法同樣可見于《今昔物語集》見《今昔物語集》卷第11《玄昉僧正亙唐傳法相語第六》,《今昔物語集》,金偉、吳彥譯,萬卷出版公司,2006年,第452頁。《扶桑略記》見《國史大系》第12卷《扶桑略記·帝王編年記》,東京:吉川弘文館,1965年,第102頁。的記載。在廣嗣怨靈作祟的說話中,最終是由吉備真備鎮壓住了其怨靈,可見在平安末期流傳的廣嗣說話中,吉備真備所具有的御靈性質。那么,繪師在表現吉備真備入唐的畫面時,很有可能會無意識地調動與吉備關系密切的廣嗣說話因素。另外,肥前松浦作為遣唐使出發地,隨著遣唐使說話的流行,已經逐漸具有了邊界、國界的象征意義。《源氏物語》中已有“松浦”之地在“我國國土之中,最遙遠的邊界”的記述,《松浦宮物語》中也有“松浦”是“這個國家的邊界”之類的說明。可見,繪卷對長安郊外海岸松樹景觀的表現,首先與古代日本將“松浦”與“異國”密接的觀念相關。

另外,“松浦”景觀作為遣唐使對長安集體記憶的一部分,可追溯至《萬葉集》所載大寶度(702年)遣唐使山上憶良在長安所做和歌:“歸歟二三子,倭國吾鄉里;大伴御津濱,青松望久已。”原文:いざ子どもはやく日本へ大伴の御津の浜松待ち戀ひぬらむ(《萬葉集》,第63首歌)。本稿選用錢稻孫譯文,參考錢稻孫:《萬葉集精選》,中國友誼出版公司,1992年,第33~34頁。這首和歌是山上憶良在長安留學時所做,也是整部《萬葉集》中唯一一首在日本境外所做和歌,因此具有重要的史料價值。在這首和歌中,山上憶良將自己對故國日本的思念之情,寄托在“御津の浜松”這一意象中,其中“松”與“待”發音都為“まつ”,這里巧借諧音,將“等待”這一抽象的動作形象化為“海邊的松樹”這一景觀意象,想象著故國日本猶如這海邊的松樹,殷殷期盼著遣唐使們的平安歸來。這正如中國古詩中大量出現的“柳”意象一樣,取“柳”諧音為“留”。“御津の浜松”作為與遣唐使臨別故國相關的場景,在憶良的和歌中曾反復出現。參考[日]中西進:《山上憶良》,東京:河出書房新社,1943年。天平四年(732年),多治比廣被任命為第九次遣唐大使出發之際,已近暮年的山上憶良以《好去好來歌》相贈,其反歌部分再次以海岸松樹為場景:“大伴御津畔,松原掃地迎。吾將來立待,愿早上歸程。”原文:大伴の御津の松原かき掃きて我立ち待たむ早帰りませ(《萬葉集》,第895首歌)。譯文選自楊烈譯《萬葉集》,湖南人民出版社,1984年,第194頁。憶良將“松”(まつ)的意義在“待”(まつ)的基礎上又延伸了一步,即與言靈信仰結合,賦予“浜松”保佑遣唐使者們平安歸來這一特殊意義。

山上憶良和歌對于后世日本的長安想象影響極大。11世紀中期出現的《浜松中納言物語》,是以唐土為宏闊背景的、講述遣唐使渡唐傳奇的物語故事。主人公中納言在唐土所詠思鄉和歌,就出現了“浜松”。原文:日の本のみつの浜松こよひこそ我を戀ふらし夢に見えつれ。見[日]松尾聰校注:《濵松中納言物語》,東京:巖波書店,1964年,第168頁。 《入唐繪卷》創作的時間比《浜松中納言物語》僅晚不足百年,這一時期正是遣唐使說話及物語創作最為繁榮的時刻,長安作為遣唐使們的目標都市,與“浜松”“松浦”產生了一種隱性聯系,這種聯系經歷史的沉淀,最終混合成了一種復雜的意象。繪師在繪制長安景觀時,看似無意識地選取這一意象,卻是幾個世紀以來的一種民族無意識積累的結果。但對后世讀者而言,“松浦”景觀作為整幅繪卷的開端,是被作為長安景觀的一部分來接受的,如成書于12世紀末的《松浦宮物語》,關于《松浦宮物語》與《入唐繪卷》兩種文獻的關系,詳見[日]久保田孝夫:《吉備真備伝と『松浦宮物語』——絵伝から物語へ》,《日本文學》,1998年47號,第60~68頁。便將長安描述成了一個海岸城市,足見這種互文性的影響。

二、長安建筑景觀的隱喻

《入唐繪卷》在上述卷首的海岸松樹景觀之外,全部畫面都圍繞著“高樓、宮門、宮殿”三種建筑展開。其中,繪卷詞書與畫面場景對照如下表。

表1中除了第①段詞書之外,第②至⑥段詞書場景幾乎都在高樓和宮殿之間轉換,宮殿只在③④⑥場景出現,由此可見,詞書的內容顯然是以高樓為中心。另外,繪畫場景則全部由高樓、宮門、宮殿重復組合構成,且增加了詞書中沒有表現的“宮門”景觀。雖說同一畫面的重復在繪卷中不可避免,但似《入唐繪卷》這般僅以高樓、宮門、宮殿重復構圖的卻不多見,這也是《入唐繪卷》歷來遭學界詬病之處。事實上,自矢代幸雄發現《入唐繪卷》并著手研究,“同一場景的單調重復”就作為一個重要問題被提出來。關于這點,矢代幸雄認為“同一場景的單調重復”,無疑是對“說話內容的服從”,參考[日]矢代幸雄:《吉備大臣入唐繪詞同詞書》,《美術研究》1931年21號,第20頁 ;梅津次郎認為這是“受題材制約”的結果,參考[日]梅津次郎:《『粉河寺緣起絵·吉備大臣入唐絵』繪卷集成解說》,《新修日本絵巻物全集·6》,東京:角川書店,1977年,第16頁;小松茂美指出這種手法乍看上去似乎很單調,事實上卻是“為了強化一種更鮮明更強烈的異國氣氛”,參考[日]小松茂美:《吉備大臣入唐絵巻考証》,《日本絵巻大成·3 吉備大臣入唐絵巻》,東京:中央公論社,1977年,第94~105頁。然而,從用圖面積和繪制角度來看,三者并非呈平均分布,而是偏重和突出作為吉備和鬼活動舞臺的高樓。

首先,來探討繪卷中的高樓(如圖4)。或許是因為首段詞書散佚的緣故,現存繪卷開端給人的沖擊過于強烈,甚至有些突兀,唐人迎接吉備,之后直接將其幽閉進高樓。然而,有唐一代,凡外國使節、留學生、留學僧進入長安,是由鴻臚寺及其下屬的典客屬負責接待,來客一般安排在四方館入住,之后安排與皇帝的接見儀式,所謂“宴之麟德殿,授司膳卿而還”正是這種禮儀的記載。[日]石見清裕:《唐の鴻臚寺と鴻臚客館》,《古代文化》,1990年42號,第48~56頁。但在《入唐繪卷》中,吉備卻被直接幽閉進鬼魂出沒的高樓內,而且阿倍仲麻呂曾同樣被囚禁餓死于此。所以,《入唐繪卷》在開篇便傳達出這樣一種意象——長安的高樓是用來幽閉異邦人并試圖將其扼殺的牢籠,具有令人恐懼和戰栗的特征。

《入唐繪卷》詞書中關于“樓”的描寫大致可摘錄如下:

a日本國使到來,令登樓令居,此事委不可令聞。又件樓宿人多是難存。

b令居樓之間,及深更風吹雨降,鬼物伺來。

c鬼先云,我是遣唐使也。……登此樓人,雖無害心,自然得害如此。

d出自樓戶隙,相共到文選講所,于帝王宮率卅人儒士,終夜令講聞。吉備聞之共歸樓。

e仍帝王并作者彌大驚。如元令登樓,偏不與吉備食物,欲絕命。自今以后不可開樓。

詞書中“樓”字共出現17次。除d偷聽文選情節出現“帝王宮”這一地點之外,整個詞書關于長安城的描寫全部以“樓”指代。可以說,整個長安城可視的形狀、外觀均被最大化省略,而其具有的危險、恐怖的屬性卻被重復渲染。a劃線部分首先點明但凡居于這座樓的人大多很難存活,因此“此事委不可令聞”,暗示唐人的卑鄙陰險。c中惡鬼聲稱曾被唐人餓死于高樓,并再次強調了這座樓的恐怖——“登此樓人,雖無害心,自然得害如此”。e中唐人所有的陰謀都失敗后,最后將吉備再關進樓內,不予食物,并“自今以后不可開樓”。可見,繪卷中的“樓”(ろう)取諧音雙關“牢”(ろう),如果說繪卷以“樓”這一實體建筑象征抽象意義上的長安城,那么對遣唐使而言,長安則無疑是一座巨大而無形的“牢”。

那么,日本為何會產生這種遣唐使在長安遭受迫害的想象?稍事追溯的話,便可逆追到《日本書紀》中的《伊吉連博德書》。伊吉連博德于天智六年(667年)被任命為送唐客使,白雉五年(654年)與高向玄理、藥師惠日等一同入唐。《伊吉連博德書》的最大貢獻及令人側目之處,就在于記載了日本使者覲見唐朝皇帝的場景,這一部分頗富感染力和表現技巧的文字,敘述了日本使者在唐都長安滯留期間所受到的冷遇,并且描述了遣唐使如何遭受唐人囚禁的場景。

齊明五年十一月一日朝有冬至之會。會日亦覲、所朝諸蕃之中倭客最勝、后由出火之亂棄而不復檢。十二月三日,韓智興傔人西漢大麻呂枉讒我客。客等獲罪唐朝已決流罪。前流智興于三千里之外。客中有伊吉連博德奏。因卽免罪。事了后。勅旨,國家來年必有海東之政,汝等倭客不得東歸。遂匿西京,幽置別處。閉戶防禁,不許東西。困苦經年。《日本書紀》卷26齊明天皇五年(659)七月戊寅條引《伊吉連博德書》。見《國史大系》第一卷《日本書紀》,東京:経済雑誌社,1901年,第464~465頁。

對這段文字的解讀,應該與當時東亞的政治局勢結合來看。當時因朝鮮戰爭之故,唐日關系有些微妙。可能是擔心日本使者會泄露軍事機密,唐朝廷為阻止日本使者一行歸國,將其軟禁起來。由于韓智興等人進讒言,險些遭受流放之罪,后幸賴伊吉連博奏明情況,才免遭流放之苦。然而,《伊吉連博德書》明確記載了唐皇帝在開戰之際,抓捕日本國使者幽禁于西京長安之事,字里行間彌漫著對唐朝的不滿和憤懣情緒。《入唐繪卷》中的高樓被視為囚禁、迫害遣唐使之所,這種想象自遣唐使時代起,就已經構成了日本人對唐觀的底色。

其次,根據表1會發現繪卷畫面景觀中增加了“宮門”,這一景觀在詞書中沒有提及,且①至⑥段畫面場景中“高樓→宮門→宮殿”呈規律性組合出現。關于這一問題,矢代幸雄認為,“宮門自身在說話中并沒有任何作用,只是作為人物往返于高樓與宮殿之間的一個裝置,具有一種地理上的必然的意義。也就是說,與其視宮門為一種獨立的景觀,不如將其視為宮殿的一種延伸或一部分更為妥當。④[日]矢代幸雄:《吉備大臣入唐繪詞同詞書》,《美術研究》1931年21號,第23、8頁。塩田貴美子在矢代論點的延長線上提出,“在宮門與宮殿之間繚繞而過的大量云霧,應該被視為一種空間的省略法。因此宮門絕不是宮殿的附屬,而應視為一種與宮殿和高樓并列的、具有獨立意義的景觀。”[日]塩出貴美子:《吉備大臣入唐絵巻考:詞書と畫面の関係》,《奈良大學文學部文化財學報》 1986年第3期。

依筆者之見,宮門除了過渡畫面之外,還承擔著隔離兩種權力空間的地標性作用。換言之,宮門的重要作用就在于既將高樓與宮殿分割開來,又使之具有某種聯系。因為在惡鬼和吉備訂立契約共同對抗唐人的時候,高樓已經成為與宮殿遙遙相對的戰斗舞臺,而宮門正起到一個分割和緩沖的作用。矢代幸雄也指出過高樓與宮殿的對立關系,“將吉備幽閉之高樓與商議刁難吉備的唐都宮殿,往往是作為對比參照出現的,這也是本繪卷重要的構圖原則。”④宮殿作為唐人商議計謀迫害吉備的場所,與高樓處于一種劍拔弩張的對立關系中,但是在繪卷中與高樓所占的空間分量相比,卻要薄弱的多。

總之,《入唐繪卷》中所描繪的長安建筑景觀,主要是圍繞著高樓、宮門、宮殿展開,但其中又是以吉備和鬼魂仲麻呂活動的高樓為重點,而以唐帝王和文武大臣活動的宮殿為陪襯,宮門起分割和過渡作用。這三種景觀構建出來的長安圖,與歷史中真實的長安并無太大關系,不如說是一種觀念的長安更為妥當。

三、滑稽化的唐人群像

從《入唐繪卷》整體畫風來看,因為場面的設定較為固定,所以活躍于其中的人物顯然就成了焦點,尤其是詞書中沒有記載、或者只是簡略的文字,在繪畫中卻詳細、夸張地描繪唐人群像更是值得關注。

《入唐繪卷》中出場的唐人共有198人。若論這些人物最鮮明的特征,那就是全部都是男性。事實上,《入唐繪卷》中部分場景如果出現女性,毫無怪異感。比如第二段中,負責給高樓上的吉備送食物的侍從,完全可以換做侍女。然而整部繪卷中沒有一位女性出場,這的確令人費解。如果說對繪師而言,當時可供參考的唐繪中缺乏唐人女性肖像來臨摹,這顯然是不可能的。據《東大寺獻物帳》記載,早在奈良時期,描繪唐裝貴婦在樹下或坐或立的屏風畫就已經出現了,最引人注目的如《鳥毛立女屏風》,以柔軟的線條繪出長安麗人端莊華貴的姿容。但是,整幅《入唐繪卷》中的確沒有女性登場,其重要原因或許與作為繪卷底本的《江談抄》相關,因為《江談抄》本來就是一本漢文說話集,從根本上說,是一種公家的、男性說話的產物,或許也與《入唐繪卷》所具有的外交象征意義有關,在表現中國與日本外交對峙這樣一種背景下,女性形象的缺席也就不奇怪了。

《入唐繪卷》中描繪了大量的男性唐人,其中第一段中出場7人,第二段中4人,第三段中27人,第四段中29人,第五段中13人,第六段中34人。關于這些唐人群像的作用,塩田氏認為“他們在說話展開的過程中很難被認為有什么特定的作用”,如果勉強要說作用的話,唐人席地而睡的畫面,僅僅是為了“通過他們睡眠的姿態暗示時間是夜里而已”。

塩田氏的上述觀點其實很難成立。《入唐繪卷》本質上是歌頌吉備真備個人英雄主義式的入唐冒險潭,整部繪卷自然也是以吉備為中心來構圖的。這些唐人群像的出現,看似與詞書內容無關,卻是畫面構圖中不可分割的重要部分。假如沒有這些唐人群像的出現,則一方面無法表現出院政貴族所渴望的那種對唐都異國情調的憧憬,也不能將吉備的高貴和臨危不懼突顯出來,從而將整幅繪卷推入暗淡貧瘠的表現中。也就是說,正如高樓與宮殿的對峙一樣,吉備和仲麻呂與唐帝王、文武大臣之間也形成了一種對峙關系。繪卷中對吉備的描繪,一貫采用的是美化的、贊賞的筆法,而對唐人的描繪,則傾向于戲畫的、滑稽的手法。

如卷首端坐在遣唐使船中央的吉備真備,其面部特有的那種貴族神態極為惹人注目,繪卷采用胡粉涂底、引目鉤鼻這種典型的大和繪畫法,將吉備淡然、安靜的氣質凸顯出來,為整幅繪卷定下了基調。在吉備使用飛行術的畫面中(如圖5),吉備與鬼的姿勢顯得極為怪異,并非唐代壁畫中常見的、將四肢舒展開來的飛行,而是近乎于正襟危坐地、以日本傳統的跪坐方式飛行,吉備甚至手持代表其貴族身份的節笏。在吉備盜聽《文選》的畫面中,即使所做之事多少有些茍且,但吉備的面貌和神態并無猥瑣之感,然而顯得極為自然。甚至對于與吉備同屬一方陣營的鬼魂仲麻呂,采用的也是極力褒揚的筆法。在鬼初次出現的場面,鬼全身赤紅、頭上長角、筋骨嶙峋,相貌極為丑陋和恐怖。待吉備呵斥,鬼換上人的衣裝之后,除了露在衣服外的臉和手仍是赤紅之外,整個造型都極為整潔,之后繪畫中多次出現的鬼,都身著黑袍,頂冠束帶,顯得端莊守禮,甚至是幽默可愛的,絲毫不能引起恐懼或厭惡。

與此相反,在唐人慌忙迎接的場景中,繪師對于前來迎接吉備的唐人,卻極盡夸張戲謔之能事,從神情、動作到服飾,都采用了極為戲畫的手法,使畫面帶有強烈的滑稽感。繪卷中對唐人群像不遺余力的丑化,主要是通過冠纓和睡眠姿態的描繪來實現。關于唐人群像中的冠纓問題,美術史家下店靜市最早就注意到了,他指出吉備大臣中描繪多種具有唐人風格的冠,“其中冠纓的描述極為特殊,究竟是以哪種繪畫為粉本描述的并不清楚,但是這些燕尾纓奇怪的變化極其引人注目,那種超出常規的異常張開,或者是角度有極大的跳躍,都顯得很奇怪。”如繪卷開始唐人將真備引向高樓,同為騎馬的畫面,唐朝官員們帽子上的纓絡隨風招展,或像兔子耳朵朝天豎起,或東一只西一只呈張牙舞爪狀,而吉備的帽子卻巋然不動,似乎完全沒有風的影響,他整個臉部依然涂白,顯得高貴而淡然。繪師采用一動一靜的對比手法,將唐朝文武官員刻畫得無比滑稽。另外,在前往岸邊迎接的隨從中(如圖6),有一著紅底金泥勾線唐花紋樣上衣的男子,將衣服掖進褲腰,氣喘吁吁地向前奔跑,臀部以下幾乎不著一物,樣子極為丑陋。

繪卷中描繪唐人睡眠姿態的場景占了很大篇幅,其中第二、三段都出現了唐人席地而睡的場景。在第二段畫面中,繼鬼登樓和吉備夜談之后,唐人橫七豎八地躺在地上,車馬毫無章法地堆在一旁。有躺在絹傘下入睡的,有靠著車轅打盹的,有互相靠著合眼的,還有在車后邊擼起袖子抓虱子撓癢癢的。在文章博士們商議《文選》計謀的宮殿外,文官們有的抱著膝蓋睡,有的靠著臺階睡,有的趴在地上睡,造型可謂千奇百怪。在偷聽《文選》中出現的唐人群像,與第二段畫面大致相同,也都是四仰八叉躺倒在地上,半臥而睡、手臂撐著腦袋睡、仰面朝天睡,敞開肚皮睡等等。總之,形態、表情都極為夸張滑稽。事實上,唐人很少有席地而眠的習慣,這顯然是基于日本式的生活方式想象的結果。

這種丑化唐人的表現手法所帶來的連鎖反應,就是后世日本的中國偏見——唐人善嫉妒,在唐都的日本人常遭迫害——這種文化偏見在后世說話文學中愈演愈烈。類似具有幽閉意味的高樓,在《宇津保物語》和《松浦宮物語》中都出現過。大概是基于同樣的偏見,才會有《續本朝往生傳》《今昔物語集》《宇治拾遺物語》等文獻中記載的入宋僧寂然在中國經歷種種考驗的說話。那么,這一時期日本的中國偏見其根源何在?

四、繪卷所見古代日本的中國偏見

《入唐繪卷》是自遣唐使制度廢止以來,中日之間沒有正式外交關系的產物,繪卷立體、直觀地表現了平安末期日本的中國想象和對外意識。應該注意的是,《入唐繪卷》是在后白河院法皇政治集團中被制作出來的這一事實。平安末期,天皇、院政與外國人會見是被禁止的,貴族們專注于日本內政問題,對遣唐使制度中止以來的中國大陸鮮有關注,這種國際意識的衰退是平安末期貴族與前期貴族最大的不同,整個平安末期都被這種閉鎖的精神所支配。[日]石母田正:《日本古代國家論》,東京:巖波書店,1973年,第313頁。然而后白河院卻以平清盛為中間媒介和宋人在福原相見,藤原兼實在日記《玉葉》中指責其行為是“我朝廷延喜以來未曾有事也,天魔之所為歟。”[日]藤原兼実:《玉葉·第一》卷第五嘉應二年(1170)九月二十日條:“今日,城南寺競馬云云。五番,其事了。法皇令向入道太相國之福原山莊。給是宋人來著為叡覧云云。我朝廷云云。我朝廷延喜以來未曾有事也,天魔之所為歟。”[日]藤原兼實:《玉葉·第一》,東京:國書刊行會,1907年,第107頁。 這件事情在《水鏡》中亦有記載,由此大致可以肯定其并非子虛烏有之事。后白河院通過與宋人的會面,接觸到了大量宋朝的文化和物品,參考[日]北爪真佐夫:《後白河と清盛》,《札幌學院大學人文學會紀要》,1997年60號,第183~211頁。這種政治力學作用的結果,對于《入唐繪卷》的制作大概不能沒有影響。[日]小峯和明:《吉備大臣入唐絵巻とその周辺》,《立教大學日本文學》,2001年86號,第10頁。

但是,從《江談抄》中的說話到《入唐繪卷》的轉化,其間最重要的力量就在于后白河院本人的意志。《入唐繪卷》制作完成后被收藏于蓮華王院(今京都三十三間堂),后與《伴大納言繪卷》《彥火火出見尊繪卷》一起從小濱流散出去。日本學者們指出,這三幅繪卷的同時流散并非偶然。[日]梅津次郎:《吉備大臣絵をめぐる覚え書き——若狹所伝の三つの絵巻》,《美術研究》1964年7月,第37~43頁。 從結論來看,《伴大納言繪卷》描繪的是都市御靈信仰,《彥火火出見尊繪卷》描繪的是王權始祖神話,而《入唐繪卷》則是描繪日本的外交神話以及遣唐使在異國御靈的想象,這三幅繪卷很可能是為了維持后白河院的最高權力,作為一個系列被制作出來的。也就是說,這些繪卷應該是日本在摸索如何建立一種國家秩序的過程中,為指向王權的正統化而產生的。[日]黒田日出男:《吉備大臣入唐絵巻の謎》,東京:小學館,2005年,第106頁。如果說《彥火火出見尊繪卷》是為了建立新王權而創作的中世神話,那么《入唐繪卷》就是為保證這一新王權在外交之際有效而配置的起源傳說。

《入唐繪卷》將唐都妖魔化的憎惡態度,與日本對唐“事大主義”態度的變化密切相關。對古代日本的知識階層而言,無意識中將唐朝視為朝貢的對象,在正式文獻中用“上國”“大國”之類的記載,是再正常不過的事情。但隨著唐朝逐步走向滅亡,繼而五代戰亂頻起,北宋又遇契丹、遼、金等北方敵人的相繼入侵,中國日益積弱。而在日本,則是將遣唐使時代輸入的文化全面消化并逐漸日本化的過程。在這一過程中,隨著對日本文化獨特性的認識,日本民族的自信心上升,那種對中國慣有的劣等感逐漸稀薄,一變而為對中國的對等感甚至是優越感。可參考森克已關于日宋貿易及日宋相互認識的研究。[日]森克已:《日宋貿易研究》,東京:國立書院,1948年;森克已:《増補日宋文化交流の諸問題》,東京:勉誠出版,2010年,第1~60頁。

《入唐繪卷》中出現的日本遣唐使作為唐人師匠,其學識讓唐人震驚甚至嫉妒這樣一種類似精神安慰的外交意識,這種優劣思想的逆轉無獨有偶。日本延久四年(1072年)渡海入宋的日僧成尋所撰《參天臺五臺山記》中,對于宋帝的下問,成尋開始用“大日本國”的字樣來夸飾日本:“本國世系,神代七代:第一國常立尊,第二伊弉諾伊弉冊尊,第三大日靈貴,亦名天照大神,日天子始生為帝王,后登高天照天下,故名大日本國。”[日]成尋:《參天臺五臺山記》,[日]藤善眞澄訳注,吹田:関西大學東西學術研究所,2007年,第12頁。這與既往日本將中國稱為“大唐國”的敬畏形成截然對比。對于曾經的“上國”出現類似成尋這樣的自信,或者是不服輸的意識,正是平安末期以來日本的精神現象。

然而這并不意味著日本對于“大國”“上國”——中國的畏懼已經消失。這正如《入唐繪卷》中吉備的勝利無一不是利用欺騙、盜聽、偷棋等極為不光彩的手段,這種欺騙在那些熱衷于耍小聰明、小手段取勝的小人物身上經常可以看到,而這種狡黠的智慧正是平安末期的貴族文人,面對唐國所具有的復雜的弱者意識起作用的結果,是慣有的被支配者所采用的一種柔軟的武器,潛藏于其中的卻是一種頑強的抵抗感。類似的這種對中國的抗拒之心,“是自遣唐使制度廢止以來,中日之間沒有正式國交,在島國日本的特殊風土中孕育而成的。另外,也是日本民族劣等感的一種折射。”[日]久保田淳:《“吉備大臣入唐繪詞”の吉備真備》,《國文學:解釋和教材研究》1975年11月,第162~163頁。《入唐繪卷》作為這一時期中日政治外交關系的產物,恰如其分地反映了平安末期日本的國家意識,而這種國家意識又是極為復雜的,或許正如小峯和明所說,是“迄今為止仍未改變的日本人那種對于大國所抱有的劣等意識,和內省的本國優位意識之間的復雜糾纏,而這種矛盾的心理正是其對外意識的本質。”[日]小峯和明:《吉備大臣入唐絵巻とその周辺》,《立教大學日本文學》,2001年86號,第3頁。正是在這種矛盾的民族心理中,唐都長安作為一種意識形態的折射被塑造了出來。

五、結語

綜上所述,《入唐繪卷》中的長安影像主要由三種景觀構成:風景景觀、建筑景觀和人物群像。風景景觀以卷首“松浦”一景為代表,反映了從近江、奈良朝至鐮倉時期遣唐使關于長安的記憶,如何沉淀并在后世藝術作品中復活的軌跡。《入唐繪卷》所描繪的“松浦”景觀,源于《萬葉集》山上憶良和歌的影響,以及說話文學中以“松浦”象征遣唐使思鄉情結的影響,《入唐繪卷》繪師將海岸邊的松樹作為長安景觀的一部分來描繪,這一意象到后世渡唐物語中,便逐漸演變成了長安是海岸城市這樣的誤解。

《入唐繪卷》中的建筑景觀主要由高樓、宮門、宮殿三者重復組合而成,其中幽閉吉備真備的高樓是焦點,并與作為唐人活動空間的宮殿之間構成一種緊張的對峙關系,宮門起分割和過渡作用。受這種構圖意識支配,繪卷對唐人善嫉妒、對日本人進行迫害這一偏見進行了反復描述,繪師以極度夸張化、滑稽化的手法,描繪了唐人的愚蠢丑態,借以突出主人公吉備真備的高貴優雅,從而與整部繪卷貫穿始終的宣揚日本國粹的精神統一成整體。

作者單位:陜西師范大學文學院、復旦大學文史研究院

責任編輯:黃曉軍