朝國露天礦動態復墾模式研究

張丙濤 劉艷章 李海龍 張 群 魯培培 劉 偉

(1.武漢科技大學資源與環境工程學院,湖北 武漢 430081;2.十堰市國土資源局,湖北 十堰 442000)

朝國露天礦動態復墾模式研究

張丙濤1劉艷章1李海龍2張 群1魯培培2劉 偉2

(1.武漢科技大學資源與環境工程學院,湖北 武漢 430081;2.十堰市國土資源局,湖北 十堰 442000)

為更好地改善和恢復朝國露天礦開采破壞的礦區生態環境,結合礦區的自然條件、開采技術條件和生態環境破壞預測,提出一種動態復墾模式。該動態復墾模式將礦區復墾工作動態地貫穿于采礦整個生命周期中,在采礦的設計、施工生產和閉坑不同階段分別對采場、排土場、運輸公路和工業場地進行復墾規劃、動態復墾推進和剩余復墾,并在初期復墾結束后進行復墾效果評價與補充復墾。特別是在采場采剝期間,采用噴播綠化技術和覆土播種方法對采場臺階進行動態復墾,形成了邊采礦邊復墾的作業模式。針對目前礦區復墾存在的問題,進行了該動態復墾模式和采后復墾模式下的礦區復墾比較,結果表明該動態復墾模式可提前完成礦區復墾,且采場復墾效果好。建議礦區從現階段開始依據該動態復墾模式進行復墾。

露天礦 動態復墾模式 噴播綠化技術 采后復墾模式

目前,我國露天礦普遍采用先破壞后治理的采后復墾模式[1-4],即在礦山閉坑后才開始對礦區進行復墾,且采場臺階坡面多采用藤本植物復綠。由采礦結束后的臺階組成的最終邊坡的坡面陡、平臺寬度小、高差大,復墾前必須進行處理[1,10],否則無法安全地進行復墾作業或不能使用較大型設備進行復墾。采后復墾模式造成礦區土地破壞時間長,采場復墾效率低、效果差。近年來,有學者提出“剝離—采礦—復墾”一體化的作業模式[4-6],在同一水平上同時進行剝離、采礦和復墾作業,已復墾臺階與工作臺階之間會相互影響,且該模式沒有提出采場臺階坡面復墾的有效方法,也沒有將復墾工作與采礦各階段相聯系。隨著邊坡復墾技術的不斷發展,噴播綠化技術逐漸用于邊坡復墾,該技術復墾成本低、效果好,且已研制出許多高效率的噴播設備,尤其適用于較陡巖質坡面的復墾[7-13]。國內外已有部分礦山在礦山閉坑后采用該技術對露天礦采場和廢石場的邊坡進行復墾[10-13],但采場復墾時,要對采場臺階的參數做較大的調整,增加了復墾成本和工作量。

為更好地改善和恢復朝國露天礦開采破壞的礦區生態環境,本研究結合礦區的自然條件、開采技術條件和生態環境破壞預測,提出一種動態復墾模式,并針對目前礦區復墾存在的問題,進行了該動態復墾模式和采后復墾模式下的礦區復墾比較,提出礦區復墾的合理建議。

1 礦區概況與生態破壞預測

1.1 礦區概況

1.1.1 礦區自然條件

朝國礦區位于十堰市境內,距城區僅3.0 km,主要開采礦石為建材用輝綠巖礦。區內屬中低山地形,高程為260~420 m,山體坡度為20°~45°,總體地勢呈南西高北東低。區內屬北亞熱帶濕潤氣候區,適合植被生長;地表水系不發育,一年內多為枯水期。區內土壤主要為有機土,斜坡地段土壤較薄,緩坡面和坡腳地帶土壤較厚;巖石主要為易風化的變長石英砂巖。區內全為林草地,主要植物為馬尾松、杉樹、葛藤、爬山虎、紅三葉等。礦區北約1 km為居民區。

1.1.2 開采技術條件

礦區內近平行分布數條輝綠巖礦脈,走向約190°,傾角為10°~15°,出露長約2 km、寬約250 m,賦存標高為+300~+381 m。圍巖主要為變長石英砂巖,節理發育,產狀與礦體相近,巖層厚度大于600 m,與礦脈呈侵入接觸關系。

依據開采技術條件,該礦屬山坡露天礦,宜采用露天開采、公路開拓的開采方式。

1.2 礦區生態環境破壞預測

該礦開采建材用輝綠巖礦石,環境污染小,礦區生態環境破壞主要表現為礦區土地的破壞,以及由此帶來的崩塌、滑坡、泥石流等地質災害。結合露采工藝,預測采礦造成的礦區生態環境破壞如下:①采場采剝作業挖損山體,移除植被,改變礦區原始地貌,采剝后裸露的巖體為易風化的變長石英砂巖,物理力學性質差,為崩塌、滑坡埋下隱患;②排土場內堆積的廢石和表土會較大面積地壓占土地資源,同時在降雨作用下易發生泥石流災害;③運輸公路和工業場地的布置會破壞植被,壓占土地,改變礦區內原有土地性質和礦區地貌。

因此,造成礦區生態環境破壞的主要原因是采場、排土場、運輸公路和工業場地對礦區土地的挖損和壓占。

2 礦區動態復墾模式

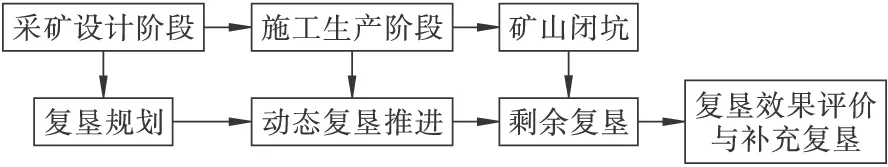

結合礦區的自然條件、開采技術條件和生態環境破壞預測,提出一種動態復墾模式如圖1所示。

圖1 朝國礦區動態復墾模式

該動態復墾模式將礦區復墾工作動態地貫穿于采礦各個階段,在采礦的設計、施工生產和閉坑不同階段分別對采場、排土場、運輸公路和工業場地進行復墾規劃、動態復墾推進和剩余復墾,并在初期復墾結束后進行復墾效果評價與補充復墾。

2.1 復墾規劃

在采礦設計階段,依據采礦設計方案和參數,對采場、排土場、工業場地和運輸公路進行復墾規劃,確定其復墾時機和復墾方向;同時,結合復墾規劃對采礦設計的方案和參數進行調整與優化,減少采礦對礦區土地的破壞和后期的復墾工作量,為礦區復墾做有利準備。

(1)采場復墾規劃。該礦設計年產礦石6萬t,依據開采技術條件和采礦設計相關資料,初步設計臺階坡面角為65°~70°、臺階高度為10 m、安全平臺寬為2~4 m、清掃平臺寬為6~8 m、最小工作平臺寬為25 m,最低開采水平標高為300 m,最高開采水平標高為370 m。運輸干線環形布置,各開采水平通過支線與干線連接,每隔2個安全平臺設1個清掃平臺,采用自上而下逐臺階完全開采方式。在采剝期間,對采場臺階進行動態復墾,當第一臺階采剝結束時,采用噴播綠化技術對該臺階坡面進行復墾,第二臺階同時采剝推進;當第二臺階采剝結束時,分別采用噴播綠化技術和覆土播種方法對該臺階坡面和上一個臺階下部平盤進行復墾,第三臺階同時采剝推進;以此類推至采礦結束。復墾方向為林草地。為改善臺階坡面的固土效果和便于臺階下部平盤安全地復墾作業,取臺階坡面角為65°,安全平臺寬為4 m、清掃平臺寬為6 m、其余參數不做改變。

(2)排土場復墾規劃。排土場用來堆積剝離的廢石和表土,采場剝離的廢石95%直接外運用作修路或其他建材用石料,5%堆積在排土場,廢石和表土最大堆積量約0.71萬m3(采場未復墾時),設1處排土場滿足排容要求。排土場堆積的表土將作為采場復墾的主要土源,設計排土場布置在采場東側30 m處較平緩地段,在滿足安全的前提下,距離采場最近,且排土作業方便。在排土場外圍布設擋土墻和截水溝以防降雨作用下形成泥石流。排土場隨采場和工業場地的復墾進行復墾推進,復墾方向為林草地。排土場內廢石和表土分開按順序堆放,以減少表土外運用于復墾時的工作量和便于排土場復墾。

(3)工業場地復墾規劃。工業場地包括生活區和辦公樓、破碎場、機修車間等生產附屬區。生產附屬區距采場和排土場較近,以減少人車頻繁活動而壓損土地和便于復墾時從排土場運送表土;生活區布置在采場東側遠離采礦影響的位置。工業場地在礦山閉坑后開始復墾,復墾方向為林草地。

(4)運輸公路復墾規劃。采場剝離的礦巖大部分直接外運,少數被運至破碎場和廢石場,運輸公路由采場直接與外部連接,道路寬為4 m。合理布設線路,使排土場、采場和工業場地之間的距離最小。采場復墾時,與某臺階相連的支線和部分干線隨該臺階下部平盤一起復墾,采場外運輸道路隨采場、工業場地和排土場的復墾進行復墾推進,復墾方向為林草地。

結合采礦設計與復墾規劃,該礦的平面布置如圖2所示。

圖2 朝國礦區平面布置圖

2.2 動態復墾推進

在采礦施工生產階段對采場、排土場和運輸公路進行動態復墾推進,尤其是在采場采剝期間,采用噴播綠化技術和覆土播種方法對采場臺階進行動態復墾,形成邊采礦邊復墾的作業模式,減少了礦區土地的破壞時間,使采礦破壞的生態環境較早地得到改善和恢復。

(1)采場動態復墾推進。依據復墾規劃,當370 m臺階采剝結束時,采用噴播綠化技術對該臺階坡面進行復墾,360 m臺階同時采剝推進;當360 m臺階采剝結束時,分別采用噴播綠化技術和覆土播種方法對該臺階的坡面和370 m臺階下部平盤進行復墾,350 m臺階同時采剝推進;以此類推至采礦結束。圖3為采場動態復墾示意圖。圖3中,370 m臺階已完成復墾,350 m臺階已采剝結束,340 m臺階正采剝推進,360 m臺階下部平盤和350 m臺階坡面正在復墾。360 m臺階下部平盤復墾時,先在其外側用采剝的廢石渣或空心磚砌筑擋土墻,然后用小型汽車或改裝農用車從排土場運表土進行覆蓋,整平后播種植物,其內側覆土時預留20 cm寬以布置小型排水溝。350 m臺階坡面復墾時,先對坡面去浮石和危巖,然后在坡面上打錨桿和掛設三維網,最后在350 m臺階下部平盤上采用噴播設備對坡面進行噴播,噴播分2次進行,第1次噴播不含植物種子的基礎層噴播料,噴播厚度為7~9 cm,第2次噴播含植物種子的植生層噴播料,噴播厚度為2~4 cm;噴播完成后用無紡布或草簾覆蓋。采用此種方式進行采場復墾,既降低了340 m臺階的爆破振動對已復墾或正復墾臺階的影響,又可在350 m臺階下部平盤上對該臺階坡面復墾時灑落的泥土進行清理,避免對340 m臺階采剝作業產生影響;同時,復墾與采礦作業的車輛調運相互獨立,形成了邊采礦邊復墾的作業模式。

圖3 采場動態復墾示意

(2)排土場動態復墾推進。排土場內廢石和表土分開并從東至西依次呈條帶狀按適宜高度進行堆排,排土場西側在進行表土與廢石堆排時,在其東側鏟運表土用作采場復墾,并將堆積的廢石由東側外運。

(3)運輸公路動態復墾推進。采場某臺階下部平盤復墾時,與該臺階相連的支線和部分干線隨該臺階下部平盤一起復墾,復墾時先對高低不平的區段進行平坡,將壓硬的路面進行翻耕或覆土,整平后播種植物;在該段干線與下臺階交接處修筑臨時擋墻,防止降雨時覆土流失和影響下臺階的運輸工作。

2.3 剩余復墾

剩余復墾是指礦山閉坑后對礦區未完成復墾的破壞土地進行復墾,其復墾內容和順序如下:

(1)采場剩余復墾。對310 m臺階下部平盤、300 m底部平臺及坡面進行復墾,復墾方法與前述相同。

(2)工業場地剩余復墾。采礦結束后,先將建(構)筑物拆除,將廢棄污染物外運集中處理,再對壓硬的地面進行翻耕或覆土,整平后播種植物。

(3)排土場剩余復墾。采場和工業場地復墾完成后,排土場堆積的表土絕大部分已被用于復墾,廢石已基本全部外運,復墾時將剩余的表土鋪平,將廢石壓硬的土體進行翻耕,整平后播種植物。

(4)運輸公路剩余復墾。隨采場、工業場地和排土場復墾結束,與之相連的運輸線路逐步完成復墾。復墾方法與前述相同。

上述復墾地整平坡度為5°~7°,滿足雨水自然排干要求,松散土壤或覆土厚約30 cm。根據礦區植被類型、土壤性質及植物生長條件,復墾所播種植物為:采場臺階坡面噴播含爬山虎、紅三葉等藤本植物和野牛草、狗牙根等草本植物混合種子的噴播料,其余復墾地播種含馬尾松、杉樹等喬木植物和野牛草、狗牙根等草本植物混合種子。

礦區復墾完成后,進行科學管理和動態監測,對復墾地周期性地澆水和施肥以促進植物生長,并做好滑坡、泥石流等地災的防治工作。

2.4 初期復墾效果評價與補充復墾

礦區剩余復墾結束1 a后對礦區進行復墾效果評價,判斷礦區破壞土地的復墾效果是否達到預期標準。評價指標結合礦區自然條件進行選擇[5],指標參數值由現場調查取得,這里不做詳述。

補充復墾是對初期復墾效果評價中復墾效果差的地塊進行二次復墾,復墾時結合該地塊復墾現狀與自然條件采用相應的噴播、覆土、播種等措施。

3 礦區復墾現狀與建議

該礦于2013年6月末完成采礦設計和基建工程,隨后開始進行采場采剝作業。在采礦設計階段,依據本研究復墾模式進行了礦區復墾規劃,采礦設計方案和參數與前文相同。但在實際生產中,采場開始并沒有按照本研究復墾模式進行動態復墾推進,而是計劃在礦山閉坑后開始復墾,采場臺階坡面欲采用爬山虎、葛藤等藤本植物復綠,其余破壞地的復墾方法與本研究復墾模式相同。目前350 m臺階已采剝完畢,340 m臺階開始采剝推進,采剝后裸露的巖體風化較嚴重,局部曾出現多處小型滑塌,而且采用藤本植物對采場臺階坡面進行復綠,復墾效果差,無法滿足當地政府的要求。

在采礦設計方案和參數與前文相同的情況下,分別采用本研究復墾模式和采后復墾模式對礦區進行復墾,礦區復墾面積和復墾時間如表1所示,其中復墾時間表示從開始復墾到復墾結束的時間間隔,本研究復墾模式下礦區復墾受采礦進度影響,故復墾時間較長。

表1 礦區復墾面積與復墾時間

上述2種復墾模式下,采礦各階段的礦石產量和礦區土地破壞累積量如圖4所示。

圖4 采礦各階段的礦石產量與礦區土地破壞累積量

由圖4可知:在采礦設計階段和基建期間,礦石產量很少;隨采場內采剝作業的進行,礦石產量逐漸增加至穩產狀態,并出現峰值;在閉坑階段,礦石產量逐漸衰減至零。依據本研究復墾模式,采礦設計階段的地質勘察會造成少量的土地破壞,基建期間的運輸公路、工業場地和排土場的布設會破壞較多土地;在采場采剝期間,對采場、排土場和運輸公路進行動態復墾推進,由于采場臺階的面積逐漸減小,則采場破壞土地的暴露面積逐漸減小,排土場內廢石與表土的堆積量逐漸減少,因此,土地破壞累積量先增加一段時間后逐漸減少;閉坑后,對礦區進行剩余復墾,土地破壞累積量逐漸減少至零。依據采后復墾模式,礦山閉坑前土地破壞累積量持續增加,閉坑后開始對礦區進行復墾,土地破壞累積量逐漸減少至零。

相比之下,采用本研究復墾模式比采后復墾模式提前8個月完成礦區復墾,減少了礦區土地的破壞時間,縮短了礦區生態環境的恢復周期。此外,本研究復墾模式中采用噴播綠化技術對采場臺階坡面進行復墾,復墾效果好。若礦區完全依據本文復墾模式進行復墾,則復墾現狀如圖3、圖4所示。因此,為了更好地改善和恢復采礦破壞的礦區生態環境,建議該礦從現階段開始依據本研究復墾模式對礦區進行復墾。

4 結 論

(1)結合朝國礦區的自然條件、開采技術條件和生態環境破壞預測,提出一種動態復墾模式,該復墾模式將復墾工作動態地貫穿于各個階段,在采礦的設計、施工生產和閉坑不同階段分別進行復墾規劃、動態復墾推進和剩余復墾,并在初期復墾結束后進行復墾效果評價與補充復墾。

(2)在采礦設計階段,依據采礦設計方案和參數,對礦區破壞地進行復墾規劃,確定其復墾時機和復墾方向;同時,結合復墾規劃對采礦設計的方案和參數進行調整與優化,減少采礦對礦區土地的破壞和后期的復墾工作量,為礦區復墾做有利準備。

(3)在采礦施工生產階段進行動態復墾推進,尤其在采場采剝期間,采用噴播綠化技術和覆土播種方法對采場臺階進行動態復墾,形成了邊采礦邊復墾的作業模式,減少了礦區土地的破壞時間,使礦區生態環境較早地得到改善和恢復。

(4)在采礦設計方案和參數相同的情況下,采用本文復墾模式比采后復墾模式提前8個月完成礦區復墾,且采場復墾效果好,建議該礦從現階段開始依據本文復墾模式對礦區進行復墾。

[1] 辛 馨,胡 克,文 屹.鞍山齊大山鐵礦礦山復墾模式研究[J].礦冶工程,2008,28(5):114-117. Xin Xin,Hu Ke,Wen Yi.Study on mine reclamation mode of Qidashan Iron Mine in Anshan[J].Mining and Metallurgical Engineering,2008,28(5):114-117.

[2] 李福來,雙 寶,辛 馨.基于三角圖法的礦山復墾評價研究[J].金屬礦山,2009(11):162-166. Li Fulai,Shuang Bao,Xin Xin.Study on assessment of mine reclamation based on triangular methodology[J].Metal Mine,2009(11):162-166.

[3] Li M S.Ecological restoration of mineland with particular reference to the metalliferous mine wasteland in China:a review of research and practice[J].Science of the Total Environment,2006,357(1/2/3):38-53.

[4] 張立昌.礦區生態環境動態修復在孝義鋁礦的實踐[J].礦業工程,2005,3(5):48-50. Zhang Lichang.Practical application of dynamic restoring of ecological environment in Xiaoyi aluminum Mine[J].Mining Engineering,2005,3(5):48-50.

[5] 馬從安,才慶祥,韓可琦,等.基于SD的露天礦生產與生態重建一體化系統模型[J].中國礦業,2004,13(4):45-48. Ma Congan,Cai Qingxiang,Han Keqi,et al.Study on assessment of mine reclamation based on triangular methodology[J].China Mining Magazine,2004,13(4):45-48.

[6] 王文彬,王金梅.剝離—采礦—復墾一體化新工藝在孝義鋁礦的應用[J].中國礦業,2004,13(2):56-57. Wang Wenbin,Wang Jinmei.The application of “Exploitation-mining-land reclamation” in Xiaoyi Bauxite Mine[J].China Mining Magazine,2004,13(2):56-57.

[7] 梁國源.綠色施工在邊坡工程的應用[D].廣州:華南理工大學,2008. Liang Guoyuan.The Application of Green Construction in Slope Engineering[J].Guangzhou:South China University of Technology,2008.

[8] Daniel T C,Michael M M.Representational validity of landscape visualizations:the effects of graphical reslism on perceives scenic beauty of forest vistas[J].J Envir Psyc,2001,21:61-70.

[9] Lima E M,Honjob T,Umekia K.The validity of VRML images as a stimulus for landscape assessment[J].Landscape and Urban Planning,2006,77:80-88.

[10] 靳雙喜,葉昭和,余海濱,等.焦作市北山采石場礦山地質環境恢復治理工程實踐[J].探礦工程,2007(S):271-273. Jin Shuangxi,Ye Zhaohe,Yu Haibin,et al.Engineering practice on countermeasure of geological environment in Beishan Quarry of Jiaozuo[J].Exploration Engineering,2007(S):271-273.

[11] 邵國棟,樸永吉,劉仁英.噴播新工藝在破損山體綠化修復中的應用[J].西北林學院學報,2009,24(1):90-92. Shao Guodong,Piao Yongji,Liu Renying.A study on all improved net-suspended spray seeding technique in the greening of damaged mountains[J].Journal of Northwest Forestry College,2009,24(1):90-92.

[12] 周 京.大連石灰石礦礦坑邊坡生態修復效果評價[D].沈陽:遼寧師范大學,2012. Zhou Jing.Ecological Restoration Effect Evaluation of Dalian Iimestone Mine Pit Slope[J].Shengyang:Liaoning Normal University,2012.

[13] Annett Baasch,Anita Kirmer,Sabine Tischew.Nine years of vegetation development in a postmining site:effects of spontan-eous and assisted siterecovery[J].Journal of Applied Ecology,2012,49:251-260.

(責任編輯 石海林)

Study on Dynamic Reclamation Mode of Chaoguo Open Pit Mine

Zhang Bingtao1Liu Yanzhang1Li Hailong2Zhang Qun1Lu Peipei2Liu Wei2

(1.SchoolofResourceandEnvironmentalEngineering,WuhanUniversityofScienceandTechnology,Wuhan430081,China;2.ShiyanBureauofLandandResources,Shiyan442000,China)

To better improve and restore the ecological environment damaged by mining of Chaoguo open pit mine,a dynamic reclamation mode is proposed based on natural conditions,mining technique conditions and ecological damage prediction of the mining area.The dynamic reclamation mode makes the reclamation work dynamically throughout the entire process of mining project.Reclamation planning,dynamic reclamation advance and comprehensive reclamation work of stope,dump,transport roads and industrial site are respectively carried out at different stages of design,construction and production and closure of mining.Reclamation effect evaluation and supplementary reclamation will be made after the end of initial stage of reclamation.Especially during the stripping and mining in stope,spray seeding technique and the soil covering planting method are applied for dynamic reclamation of stope steps,making the stope reclamation and mining work synchronously.Aimed at the existing problems in the reclamation of mine area,the dynamic reclamation mode and the mining afterwards reclamation mode are separately used and compared in the area reclamation.The results show that the former can complete the reclamation earlier with better effect,so it′s suggested that the mining area be restored by taking the dynamic reclamation mode from now on.

Open pit mine,Dynamic reclamation mode,Spray seeding technique,Mining afterwards reclamation mode

2015-03-08

國家自然科學基金面上項目(編號:51074115),“十二五”國家科技支撐計劃項目(編號:2011BAA05B03)。

張丙濤(1989—),男,碩士研究生。通訊作者 劉艷章(1969—),男,教授,博士。

TD88

A

1001-1250(2015)-04-061-05