溪古水電站無壓豎井旋流洞試驗研究

衛 勇,劉 菁,焦 娟

(中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司,西安 710065)

1 工程概況

溪古水電站位于四川省甘孜藏族自治州九龍縣境內,是九龍河“一庫五級”梯級開發方案中自上而下的第1梯級,為“龍頭水庫”電站,工程開發任務為水力發電,并兼顧下游減水河段環保用水要求。

溪古水電站由首部樞紐、引水系統及電站廠房3部分組成。電站廠房位于距大壩下游約19 km處的新山溝口上游左岸。

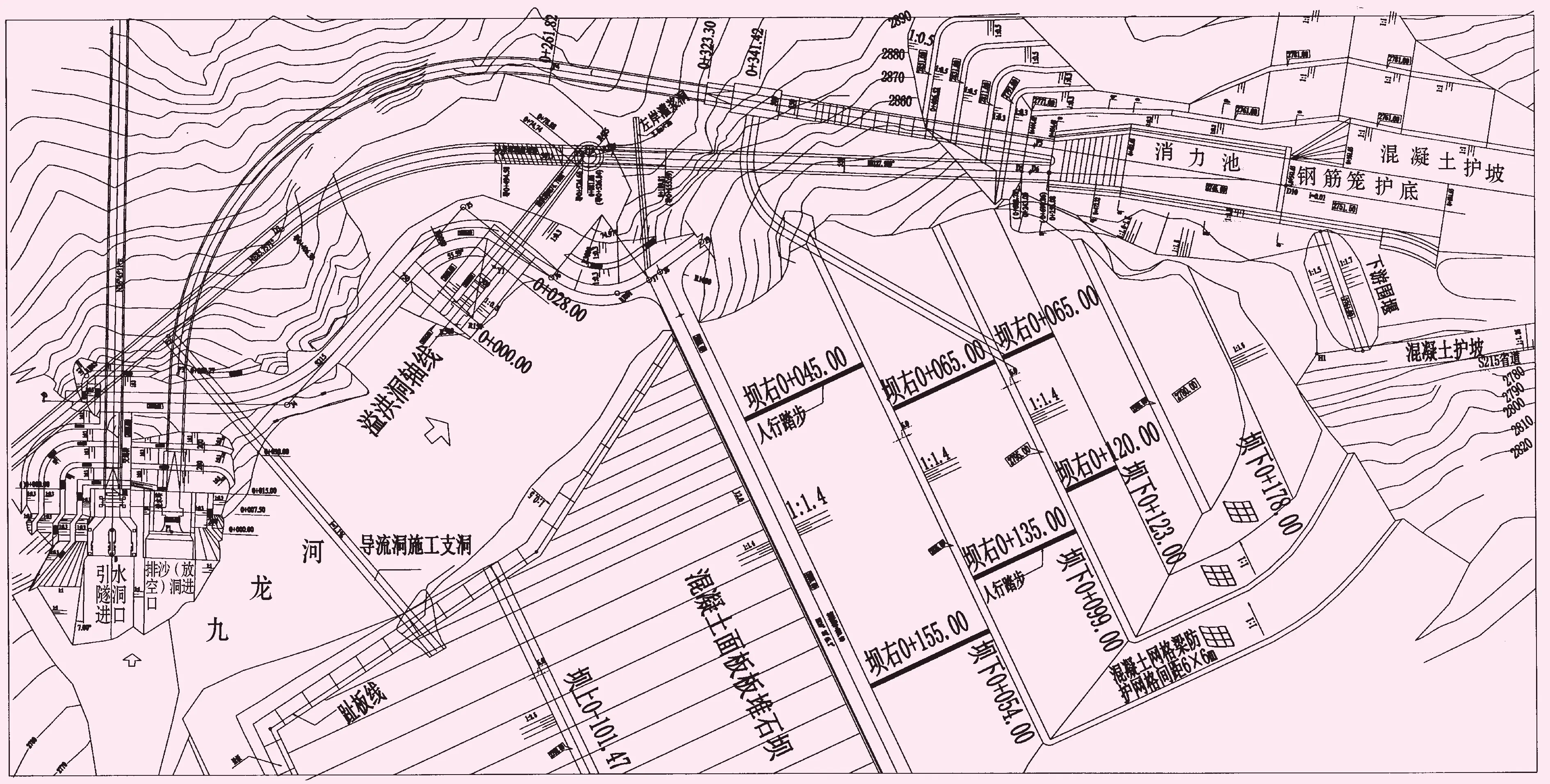

首部樞紐工程位于九龍縣城下游約10 km的溪古峽谷內,主要由混凝土面板堆石壩、左岸泄洪建筑物(排沙洞+溢洪洞)和左岸引水發電進口組成(見圖1)。從上游至下游依次排列有:導流洞進口、發電引水口、排沙(放空)洞進口、溢洪洞進口,其中后3個進口位置相對集中。設置高程分別為2 766.00、2 795.00、2 790.00和2 850.00 m;壩址以上控制流域面積1 300 km2,多年平均流量39.4 m3/s,總庫容9 986.0萬m3,裝機容量249 MW,年平均發電量10.551億kWh。溪古水電站工程屬Ⅲ等中型工程,攔河壩為2級建筑物,泄水建筑物為3級,工程區地震基本烈度Ⅶ度。

攔河壩洪水設計標準:設計洪水P=1%;校核洪水標準P=0.05%。消能防沖建筑物洪水標準:設計洪水P=3.33%;溢洪洞設計及校核洪水時的流量分別為169.00 m3/s和200.00 m3/s。

溢洪洞由無壓進口堰閘段、上平段、渦室、渦井、下平段等組成(見圖2),溢洪洞下平段與導流洞完全結合。無壓進水口堰頂高程為2 850.00 m,進口堰閘段長28.0 m,軸線方位與溢洪洞上平段相同為NE74.7502°,堰形為WES曲線形實用堰,堰高11.5 m,上游坡度3∶1,堰面曲線方程為y=0.0823x1.836,下接i=1∶1.5的斜坡段,末端通過半徑R=10.0 m圓心角為33.69°的反弧與隧洞上平段底板相連。堰上設孔口尺寸5 m×7.6 m(寬×高)的平面檢修門和5 m×8.5 m(寬×高)弧形工作門各1道,由設在邊墩頂部的2×750 kN液壓啟閉機操作。兩邊墩厚2.5 m,壩頂高程為2 860.00 m,堰閘段下游有S215省道改線公路通過。堰閘段下游公路后緊接溢洪洞無壓上平段,其進口橫斷面為5 m×6.5 m( 寬×高、直墻高4.5 m),漸變為無壓城門洞形3.1 m×10.8 m(寬×高、直墻高9.25 m),坡降為I=0.125,上平段后接渦室。

圖1 樞紐總體布置圖

渦井底部的下游側與下平段連接。為了增加消能效果,改善洞內流態,在渦井底部設一水墊塘,水墊塘深10 m,在明流溢洪洞下平段進口處頂部設1∶8壓坡,壓坡段長度為26.0 m,出口高度為3.33 m。在壓坡段后接5.5 m×6.7 m(高×寬,其中直墻高5.2 m)的城門洞形,該段坡降為0.012 8。

溢洪洞出口后平面上采用擴散段、立面為泄槽與消力池連接,消力池底板高程2 745.00 m,消力池尺寸為60 m×20 m×16m(長×寬×高)。溢洪洞在校核水位2 857.80 m時下泄洪水Q=200 m3/s。

2 模型設計

模型按重力相似準則設計[1], 根據原型水流特性、 幾何尺寸并結合試驗場地及儀器設備等條件,確定模型幾何比尺為:Lr=40, 則相應的其它水力要素比尺為:

為了便于觀測排沙洞、溢洪洞及消力池的水流流態, 并盡量滿足水流的阻力相似要求, 排沙洞、溢洪洞及消力池全部用有機玻璃制作,庫區及下游河道定床用水泥砂漿抹面。

3 原方案存在的問題

(1) 溢洪洞上平段與渦室連接處,庫水位為2 853.00~2 854.00 m時流態不夠穩定。

(2) 溢洪洞豎井出口孔口偏大,豎井內水面偏低。

(3) 消力池流態較差,水位波動較大,設計及校核工況時,消力池水面高于消力池的邊墻頂高程。

4 體型修改與優化

根據原方案存在的問題及國內外試驗研究的經驗[2-8],我們主要從以下幾個方面進行了修改。

4.1 溢洪洞上平段及渦室起旋器

為解決溢洪洞上平段與渦室連接處的水面波動并減小渦室的涌浪高程,試驗中首先對不同高度、形狀的起旋器進行了研究,發現起旋器的長度不能太長,其下緣不能較上平段末端的底板高程低太多,否則容易造成渦室中間的水流空腔不能與底部連通,并抬高渦室的水面高程;另外,當起旋器的平面尺寸不合適時,溢洪洞上平段與渦室連接處,在庫水位為2 853.00~2 854.00 m時流態不夠穩定。于是,試驗中對上平段的底坡進行了4個坡比的研究,分別為1∶8、1∶9、1∶10及1∶12。結果發現底坡較緩時,沿渦室四周的水面較平穩,但上平段末端的部分水流容易形成跌流,流態較差;而坡比為1∶9時,渦室水面較平穩、水流旋轉良好。推薦的溢洪洞上平段及渦室起旋器尺寸見圖3。觀察發現:庫水位高于2 852.00 m(即流量大于24 m3/s時,豎井內可形成平穩的旋轉流。)

圖3 溢洪洞上平段及渦室起旋器圖 單位:m

4.2 溢洪洞豎井及下平段孔口

為提高豎井的淹沒深度,從而減小豎井底部的開挖深度,試驗中首先進行了下平段的試驗研究,孔口尺寸分別為4.5 m×3.8 m、4.5 m×3.2 m、4.5 m×2.8 m、4.5 m×2.0 m。結果發現:下平段孔口尺寸為4.5 m×2.0 m時,既能夠保證豎井內有足夠的淹沒深度,同時下平段孔口下游的流態亦較好。

4.3 豎井底部開挖深度

試驗進行了豎井底部開挖深度分別為10、8和5 m的研究,結果表明:豎井開挖深度對豎井底部的壓力分布有較大影響,但對豎井的淹沒深度影響較小。最后選擇豎井底部的開挖深度為5 m較合適,推薦的溢洪洞豎井深度及下平段孔口尺寸見圖4。

圖4 溢洪洞下平段體型圖 單位:m

4.4 消能率

豎井旋流的消能率主要取決于:① 豎井直徑的大小,它決定了豎井內單位面積上的能量;② 豎井出口的體型,它決定了豎井的水墊深度及下平段明渠的流速。

選取溢洪洞0+189.81 m斷面計算,該斷面的底板高程為2 756.66 m,斷面寬度為5.5 m,設計及校核水位時的流量分別為169 m3/s和200 m3/s,于是根據模型實測水深及流速可計算出設計及校核水位下,該斷面以上的總消能率,如表1。

表1 溢洪洞0+189.81 m斷面以上消能率的計算表

由表1可見:設計及校核水位時溢洪洞0+189.81 m斷面以上的消能率分別為87.8%及86.0%,說明豎井旋流洞的體型是合適的。

5 結 語

本試驗對溢洪洞的上平段坡比、起旋器的尺寸、豎井底部的深度、下平段孔口尺寸等進行了優化,解決了泄水建筑物的流態及消能問題,其主要結論有:

(1) 旋流洞上平段的底坡1∶8、1∶9、1∶10及1∶12的研究表明,底坡較緩時,沿渦室四周的水面較平穩,但上平段末端的部分水流容易形成跌流,流態較差;而坡比為1∶9時,渦室水面較平穩、水流旋轉良好。

(2) 溢洪洞僅渦室起旋器底部有較小的負壓,如設計及校核洪水時,最小壓力分別為-0.6及-1.4 m水柱,可通過在起旋器中加設通氣孔摻氣解決。

(3) 由于溢洪洞上平段模型流速僅為2.5 m/s左右,遠小于6 m/s,所以原模型摻氣量相差較大,為保證豎井渦室通氣順暢,應保留渦室通風洞。

(4) 豎井開挖深度對豎井底部的壓力分布有較大影響,但對豎井的淹沒深度影響較小;為減小水流對豎井底部的沖擊壓力,豎井底部應有一定的開挖深度。

(5) 從實測溢洪洞的水面線及流速分析,設計及校核水位時溢洪洞0+189.81 m斷面以上的消能率分別為87.8%及86.0%,說明豎井旋流洞的體型是合適的。

參考文獻:

[1] 水利水電科學研究院,南京水利科學研究院.SL155—2012,水工模型試驗規范[M].北京:水利電力出版社,2012.

[2] 衛勇,王曉萌,張曉莉,杜淑英,劉少斌,徐春燕.公伯峽豎井旋流溢洪洞的試驗研究[G]//泄水工程與高速水流論文集.2004年版.長春:吉林科學技術出版社,2004:85-92.

[3] 衛勇,匙召君,常曉琴.豎井旋流溢洪洞的水力設計[J].水力發電學報,2007,(3):88-92.

[4] 巨江,衛勇,陳念水.公伯峽水電站水平旋流溢洪洞試驗研究[J].水力發電學報,2004,(5):88-92.

[5] 董興林,高季章,魯慎吾,鐘永江.導流洞改為旋渦式豎井溢洪道綜合研究[J].水力發電,1995,(3):32-37.

[6] 董興林,高季章,鐘永江.超臨界流旋渦豎井式溢洪道設計研究[J]. 水力發電,1996,(1):42-47.

[7] 錢鶯鶯,江樹海,王正皋,馬萍章.渦旋內消能豎井溢洪洞的研究”[G]//泄水工程與高速水流論文集.長春:吉林科學出版社,1998.

[8] 夏毓常,張黎明,水工水力學原型觀測與模型試驗[M].北京:中國電力出版社,1999.

[9] DL/T5166—2002,溢洪道設計規范[S].北京:中國電力出版社出版,2003.