論城市的合約性質

焦永利 葉裕民

論城市的合約性質

焦永利 葉裕民

城市是一組要素合約的系統集成,由政府提供共用品需求并與企業家、人力資本、土地等市場要素合作生產出來。在城市發展過程中,各類要素以結構性合約的形式參與合作生產并獲取回報。城市化進程的根本動力是改善合約結構、降低制度費用。從合約視角分析當前中國城市化發展面臨的問題,可以發現,城鄉產權制度和公共服務水平差異導致“半城市化”難題,要素市場分割導致城市體系規模結構失衡,合約結構扭曲導致城市資產制度性逆向補貼并存在天然邊界。未來要解決這些問題,就應調整合約結構,構建可持續的城市發展多方激勵機制。

城市的合約性質;合約結構;制度創新

近年來,新型城市化問題成為學術界研究的熱點。國內外學者從不同學科、不同角度展開研究,但觀點分歧較大。因此,構建統一的理論基礎和觀察視角具有理論和實踐上的重要意義。本文即試圖通過論證城市的合約性質來建構這樣一個理論框架。

一、城市合約性質的理論淵源

本文所要論證的城市合約性質基于三個理論淵源,分別是新制度經濟學、新結構經濟學以及新興古典經濟學。

由科斯[1]、諾斯[2][3]等人開創的新制度經濟學提供了將競爭、產權、交易費用、制度變遷、合約等概念納入統一、內洽邏輯體系的可能。由該學派發展出的合約理論具有很強的解釋現象的能力。合約理論認為:參與市場合約的各方都存在競爭約束,只要能夠自由地調整邊際投入,競爭就會使得各類要素的邊際收入趨于均衡,在合約形式上采用固定租金、分成租金等,其資源利用的效率相同。其理論要點包括:(1)合約包含“競爭規則”與“資產流轉”兩個層面。(2)推動社會進步應著眼于改進競爭規則而非管制具體交易。(3)合約的更替、合約結構的改進是制度變遷的正確意義。(4)合約結構是指那些“非賣斷”合約所具有的特性,此類合約中交換及重組的只是部分的資產權利。在合約存續期間,雙方的行為都會對資產未來的使用與收入產生影響,因而需設置傳統經濟學供需模型中的價格、數量之外的條款來約束資產的使用與收入分配。(5)結構性合約中的組織要素可以從公司拓展到政府。市場上各種組織存在的原因是能夠幫助降低要素合作過程中的交易費用,并從降低了的交易費用(也可視作“挽回”的租值消散)中獲取一定比例的收益。政府的出現也是為了節省交易費用,目的是處理一定范圍的共用(注意,并非“公用”)事項,因為涉及主體眾多的公共事項運用價格機制的費用過高。政府負責的共用品多而復雜、定價費用高,因而政府用合約代替市場交易來完成共用品領域的資源配置。

此外,林毅夫反思傳統發展經濟學而提出的新結構經濟學[4]、楊小凱提出的能夠內生解釋城市體系生成的新興古典經濟學[5]也為我們深化對城市以及城市化的經濟學理解奠定了基礎。新結構經濟學理論將基礎設置(infrastructures)引入一地的稟賦體系并認為此類要素影響每個企業的交易費用和邊際回報卻無法被企業決策內化①從這一點可以得到啟示:中國此前的改革對于企業本身及企業內部的基本關系已經理清。未來的改革要拓展到企業“圍墻外”,推進要素市場改革、城市開發制度改革等無法被企業內生的改革領域向前發展,下文將會詳細述及。,因此,政府必須在城市化過程中發揮改進基礎設置以及補償外部性的作用,從而構建了一個內生解釋要素結構、基礎設施、政府行為的框架。新興古典經濟學理論對于城市以及城市體系的生成具有較強解釋力。該理論認為人們面臨集聚會同時減少與增加一些交易費用的兩難情形,最終的均衡是形成若干層次、相應交易發生于相應等級的城市,以此折中完全集中與完全分散兩種傾向。隨著分工水平提高,最優城市層次會增加,各類要素通過在各層次城市之間自由流動,不斷提高效率。

二、以納入政府作用的合約視角融匯三個理論淵源

上述三個理論雖然各有側重,但也展現出趨向融合的可能性。本文嘗試提出一個分析框架,以納入政府作用、制度安排的合約視角融匯三個理論淵源。這一框架的要點包括:

(1)市場主體的行為選擇決定資源的配置與產出財富的效率,關鍵是分析人們面對的局限條件。局限條件可分為兩類:物理性(或技術性)局限條件與制度性局限條件。在特定時點,制度性局限條件可變而物理性局限條件固定。②類同于新結構經濟學所講到的資源稟賦外生性。同時,該時點下人們的行為選擇決定了下一時點的物理性局限條件變遷。因而,物理性局限條件在動態上也是可變的,并在下一時點的行為選擇(資源配置)中表現出對經濟績效的影響。

(2)分析資源配置要采取“向前看”的視角。資產(權利)參與流轉的根本目的是獲取未來的增值收益“Δ”,這一收益是指扣除交易費用后的“凈增值”。增值收益持續為正則體現為生產力的帕累托改進,而這一收益的產生受到上述兩類局限條件的約束。在物理性局限條件固定的情況下,制度性局限條件對資產權利的流轉、組合以及收益分配具有決定性作用。

(3)“制度性局限條件”是“制度”的正確含義。從合約的視角來看,在資產獲取凈增值收益的過程中,權利流轉都要通過或明或暗的合約來完成,經由合約來約束交易各方的行為選擇,即制度體現為合約的結構性。

合約可分為兩層:第一層為產權合約,約束全社會的競爭規則,等同于資產權利人與其他人訂約。在法治環境下,產權的界定、權利證明文件的頒發、權利糾紛的處理等可以視作第一層合約之運行費用。第二層為具體的權利流轉合約,約束具體交易參與者的資源使用與收入分配。斷權性合約一般只涉及第一層的產權規則,該類合約在交易時點有清晰的信號指引,資源使用權完全轉出,收入分配當時劃定。而多要素合作生產的合約則涉及資源使用與收入分配的細化安排,因而具有結構性,其本質特征在于資源使用權處于合作的狀態,需要處理諸如“卸責”、“過度使用”等監管難題,而在收入分配方面,收入要在未來確定,因而需要約定收入分配的規則(分成、固定租金、累進獎金等),以此應對關于未來的“信息費用”。

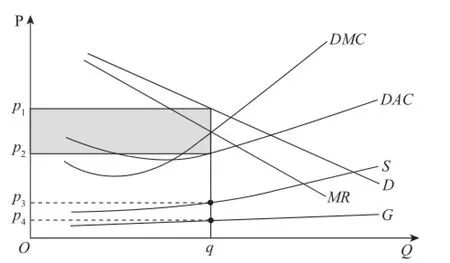

根據上述要點,對經典的經濟學供求曲線進行補充得到圖1。[6]

圖1 融入交易費用的供求曲線

圖1中加入了交易費用曲線并將其結構化。經典圖形實際上是假設了交易費用為零,從而使交易費用成為隱藏于供給、需求剪刀線之下的“沉沒冰山”。圖中G曲線為第一層合約費用,即產權層面的合約界定與執行費用,這一層合約的運行取決于司法體系的高效,否則會造成人們通過非市場規則(如走后門、托關系甚至于民間的黑社會等解決途徑)來追求產權保障,造成租值消散。S曲線為具體合約費用曲線,含信息、交通等物理性合約成本,也包括交易參與方的結構性安排所涉及的監管費用等。隨著交易量的擴大,兩類費用增加,但具體合約的費用增加得更為明顯。

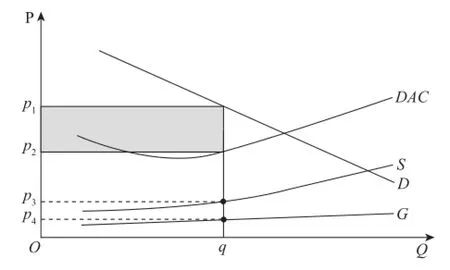

對圖1做簡化處理如圖2。從這一圖形可以推出:由于交易費用的存在,資產交易存在著天然的邊界,市場成交規模受到交易費用的限制,即交易費用暗含著市場規模的界定。

圖2 融入交易費用的供求曲線簡化模型

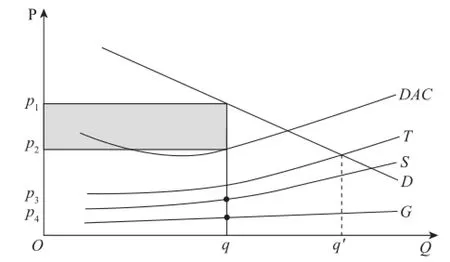

如圖3所示,在交易雙方的競爭下市場成交量為q,如果雙方競爭加劇,成交點持續右移,但只能止于q'點。

圖3 交易費用與資產交易邊界

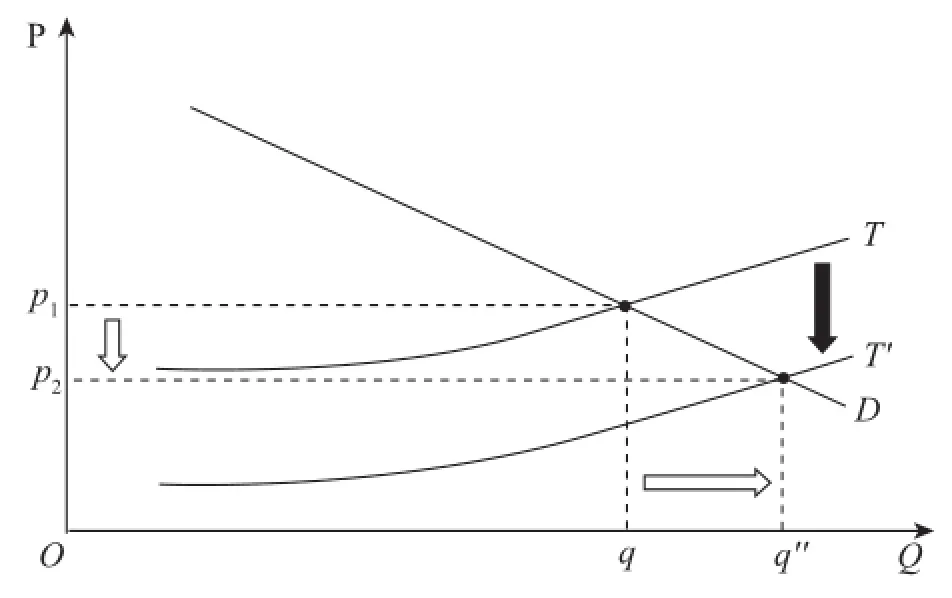

若交易費用降低,與需求曲線外移有相同之效。如果兩類交易費用下降,如圖4所示,則市場潛在范圍就得以拓展至q″處。這兩大類交易費用的下降都與政府有關系,政府可以通過生產共用產品來外推這一邊界。

圖4 交易費用降低與需求曲線外推等效分析

(4)制度與產權這兩個概念統一于合約及其結構性。合約是用以處理人們行為選擇面對的制度性局限條件的形式;產權安排是基礎性制度安排,決定整個社會的競爭規則。具體合約中的結構性條款則可視作微觀層面的制度安排,通過發揮合約各方都存在的競爭壓力的作用,應對千變萬化的現實交易費用(如信息、監管、定價等)。

總結以上理論推理:在特定時點,一個經濟體的資源總是存在通過彼此交換或合作生產從而產生凈增值“Δ”的可能,而“Δ”的產生受到物理性與制度性兩類限制條件的約束,物理性限制條件是外生的,因而,資產權利人通過(結構性)合約來約束彼此的權利義務,以此處理制度性交易費用,并動態地實現物理性限制條件的改善。競爭能夠使信息費用降低,倒逼出真實的市場信號。可見,產權并非一種靜態安排,其本質功能是更好地動員資源的流轉與重組并且從中獲取比原有配置更高的收益。

回顧中國的工業化與城市化,中國改革開放以來的工業化進程通過優化合約結構實現了廣泛競爭與效率提升,這一過程取得了豐富的制度性經驗。我們認為,如何使這些制度性經驗導向城市化領域尚需深入研究,但其基本方向不外乎通過制度創新讓地方間競爭更加趨向追求“以人為核心”。當然,這項工作有賴于先建立一個從制度與合約看城市的理論模型。

三、城市的合約性質是多要素合作“生產”城市

(一)城市是多種要素合約的系統集成

區域經濟學認為,城市的本質是集聚,而集聚有收益亦有成本。集聚的收益方面,從規模經濟、集聚經濟、知識溢出、集群理論等角度進行的研究較多;而對集聚成本方面的研究基礎則較弱。現實中,集聚帶來的成本巨大,處理并降低此類成本是城市政府存在的理論根源。政府的基本職能是組織提供市場無法自然生成、交易費用極高的共用品,主要包括:城市化過程中的規劃與建設(處理集聚過程“中”的交易費用)以及城市日常運行過程中的社會管理與公共服務(處理集聚完成“后”的交易費用)。

城市作為各類資產要素的空間集聚,在其生成與運行中,多種要素實現流轉、重組、合作生產并獲取收入,要素之間合約的不斷集成就構成了一市之經濟。因此,城市可被視做一種特殊的“產品”,由政府提供共用品(服務于企業與居民),與企業家、人力資本、土地、其他資本等要素合作“生產”或“供給”出來。通過持續的制度創新、改進合約結構,能夠降低城市生成與運行中的交易費用,提高資源配置效率。

城市作為一組合約的集成,同樣體現為雙層的“嵌套”結構。總體上,要有設立城市的合約。在此前提下,合約的運行包括:要素參與這一過程的競爭規則(產權安排)和要素彼此約束的合約結構安排(使用條款與收入條款)。對于第一層合約而言,地方政府能動性較弱,一般由國家層面規定;對于第二層合約而言,因涉及主體眾多且結構性明顯,所以合約安排對城市整體經濟效益的發揮具有重要影響。理論上,地方政府既是產權合約的維護者,又是具體合約的參與方,負責共用品的生產,并在其組織職能所節省的交易費用與費用天然上升之間求得均衡。

從空間上解析,可以將城市視作由企業“圍墻內”與企業“圍墻外”兩個部分組成,城市發展就包括企業內部和企業外部兩組環境的生產。在企業圍墻內,受產權合約及部分政府管制類局限條件的約束,但在具體合約的形成中由企業內部涉及的要素談判確定具體的使用條款和收入條款;在企業圍墻外,硬性基礎設置和若干介于硬性和軟性基礎設置之間的教育、醫療等提升人力資本的設施是不在企業生產函數之內的,這部分共用品就由地方政府以第二層合約的組織要素提供者身份參與供給,從而將共用品的供給決策內生化。從中國的發展過程看,改革開放前30年通過經濟轉軌、股份制改革基本理順了企業內部的市場化關系,而企業外部的基礎設施、公共服務等供給尚未充分發揮市場的作用,合約結構有待改進。

(二)城市化進程與城市發展的本質是改善合約結構

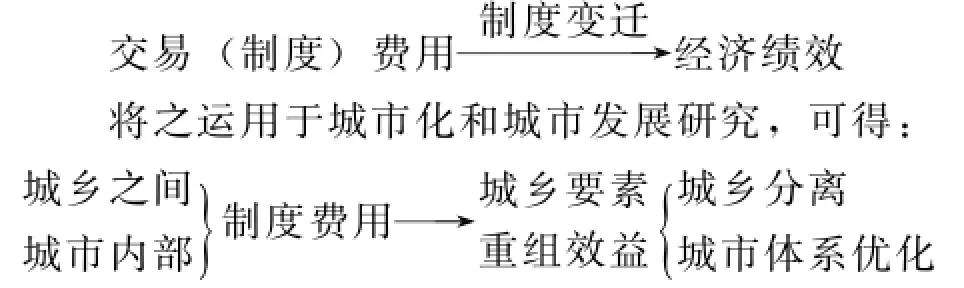

新制度經濟學的理論內核是在交易(制度)費用與經濟績效二者之間建立邏輯關系,即:

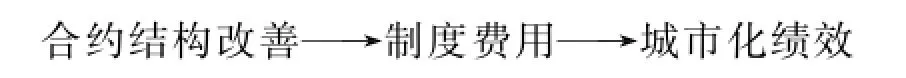

本文前面已論證,制度創新研究可以轉化為合約研究,透過合約中經濟主體的互動結構來規范地分析、解釋制度問題,進而推出如下公式:

因而,城市化可以看做是城鄉各類要素通過不斷交易實現高效重組,同時在宏觀上表現為產業結構升級、要素質量提升的過程。

第一,城鄉各類資產流轉、租值顯化的過程實現了結構升級。其內在邏輯是:在各個時間節點的稟賦約束下,存在最優產業與空間結構,但也存在根據比較優勢進行要素流動的傾向,隨著新的“租值”不斷在交易中顯化,要素向能夠釋放“更多租值”的產業部門、生產環節以及空間區位進行轉移和重組,從而實現結構升級。

第二,結構升級的動態過程應該是平滑的,需要政府發揮“因勢利導”的作用[4],處理共用品的交易費用。

第三,單純談論政府干預的優劣沒有意義,真正的問題在于:哪些政府行為能夠服務于城鄉要素向結構升級的方向與領域流轉。由于涉及主體眾多、利益關系復雜,如何高效地“組織”這個過程就成為政府的行為指針。[7]

(三)地方政府參與兩層合約的結構特征

既然可以將城市化視作多要素合作“生產”城市(體系)的過程,本節將詳細討論地方政府參與兩層合約的結構特征。

從第一層合約的競爭規則來看,目前,城市之間大量存在著按照行政等級配置資源的情況,城市公共項目資金要通過層層審批,導致駐京辦林立、“跑部錢進”等現象,這些皆是制度費用,造成很大租值消散。未來,城市體系內不同層級之間的資源競爭規則應當從按照等級界定轉為按照更為平等的市場化、透明化的界定方式。

在轉換的過程中,還應當加強另一重約束機制——合約的退出權,這個制度安排的內涵是合約選擇機會越多,就越能降低監管等交易費用。目前,企業投資領域即地方政府招商引資的市場競爭異常激烈,使得政府對投資者的服務有急速的提升。但在居民服務領域還相對欠缺,因為城市、地區間分割的制度安排使居民的“地方依附性”很高,合約退出權行使受限。從這一點來看城市發展,如果中國能夠有更多的城市,城市之間的基本公民權利平等,將會降低居民退出一市轉向另一市的成本,更好地保障人力資本與其他資產的轉讓權,利用退出權的平等“倒逼”出地方政府職能的優化①由于歷史上形成的集聚格局與增量上還在持續的公共資源不均衡投入,目前離開北京等超大城市(人力資源流動重組)的機會成本非常高。只有城市體系內部資源流動的權利走向平等,各類要素根據市場信號“有進有出”,通過公平競爭實現各自比較優勢,才能降低交易費用,整體上實現資源優化配置。換一個角度,也可視作要素市場存在著廣泛的局部分割。未來需要完善制度,讓勞動者在全國范圍內實現自由流動,促進全國統一勞動力市場的真正形成,促發地方政府在新一輪競爭中更加注重競爭人才要素,從而帶動城市注重生活環境、注重改善民生、注重對市民的服務,進而真正帶動政府職能的轉變,這是根本的內在動力,由上而下的行政壓力難以實現這種內生效果。,促進全社會效率的提升。

從第二層合約來看,城市政府的結構性合約主要是共用品的生產。共用品可分兩類,一為生產性基礎設施,二為生活性設施與服務。這里以道路等生產性基礎設施為例進行分析。

首先,中國城市基礎設施合約中的使用條款特征可以描述為:政府供給基礎設施,資金主要來自出讓非工業用途的建設用地(工業用地則是反向補貼)使用權,以及用未來土地收益作抵押通過平臺公司等渠道舉債融資。其中,土地收益中包含著征地制度所帶來的建設用地要素的財產收益權部分轉移,之所以說“部分轉移”,是因為在土地市場上出讓的“熟地”乃是“生地”要素與基礎設施投入這兩者合作“生產”出來的,并非僅僅是農民的原有資產。因而,這一增值過程本身是一個合約,理論上可以通過股份制等安排,使相應貢獻者的收益在邊際上均衡,用以替代目前征地安排所帶來的制度性收益轉移。

其次,收入條款的特征可以描述為:對于作為供給者的政府而言,市政基礎設施(如道路)大多不收取使用費,可以獲取的收益是因基礎設施改善而帶來的增值稅及營業稅收入(對于純市政設施而言,不容易區分出增量建設在邊際上的貢獻);對于需求者而言,并未承擔存量基礎設施建設成本的新增外來人口相當于可以享受到一種補貼,即不收費的基礎設施,這類補貼就成為一種“收入的川流”[8]。由于全國城市發展差距巨大且難以通過戶籍等手段限制這種補貼,因而為了追逐這種補貼性收入,人口不斷涌入北京等超大城市,出現無序擴張等“城市病”。

同時,由于天然的物理條件、人為的管制干預等約束條件,不可能出現無數人同時使用共用資產的情況,那些沒有得到明確界定的資產便采用發放牌照等方式來避免租值完全消散,北京等大城市的戶籍之價、房產限購、車牌之價均為共用品的租值折現,這也是減低一部分租值消散的手段。在目前的城市體系格局下,如果首先全面放開這些地方的公共服務,后果不言而喻,這也是戶籍改革要采取逐步從小城市到超大城市的理論原因。

除了上述存量基礎設施運行流量所產生的收入,基礎設施邊際上的擴張顯然對于存量資產也有影響。根據邊際規律,在到達收益外部性影響拐點之前,邊際上的基礎設施增加對于城市存量資產有著資產價值拉升的作用,也就是說,邊際新增的基礎設施收益很大部分落在存量資產(以房產為主體)之上,而作為供給者的政府卻沒有從這部分增值中獲得收益(如財產稅)的安排。

經濟學原理告訴我們,受到邊際收益遞減規律的約束,上述合約結構顯然是不可持續的安排。對于物理性的局限條件,除非技術進步出現驚人進展,否則會較快達到拐點。此外,隨著農村資產確權活動的開展,城市政府邊際上的壟斷轉移收入也無法持續。對于北京這樣的規模超大、空間結構不合理的單中心城市而言,邊際收益拐點規律的約束會首先到來,而對于大多數其他城市而言,壟斷轉移收入被糾正的約束會首先到來。

四、運用合約理論分析中國城市化進程中的問題與挑戰

中國當前城市化水平滯后以及城市發展質量不高的根本原因在于:高效率城市作為一種“產品”,其供給存在嚴重不足。供給不足的核心障礙是制度,是城鄉二元體制造成的“城市生成制度體系”不完善,“供給”城市的組織費用過高,需要通過改進合約結構來實現潛在租值釋放。理論上,針對這一論斷能夠提出可驗證的假說:若城市體系生成中的兩層合約結構合理,則各類資產要素在不同層級城市的邊際回報趨于一致。對此,筆者在早先發表的論文中給出了經驗數據測算,驗證了目前城市體系存在效率損失。[9]

既然城市可以視作一組結構性合約,那么重新界定產權、放松合約管制、增強要素競爭、轉變政府職能是降低交易費用、促進新型城市化的基本途徑。我們分別從城鄉差異、城市體系、單個城市三個層次運用前面提出的理論框架分析當前中國城市化進程中存在的突出問題與挑戰。

(一)城鄉產權制度和公共服務水平差異造就“半城市化”難題

根據雙層合約的分析視角,從第一層面的競爭規則來看,農村資產參與市場流轉與競爭的主要是土地、勞動力兩類要素。長期以來,由于計劃經濟體制地內生要求管制要素流動,形成了城鄉分割的土地制度與戶籍制度,這對農村要素進入城市以及城市要素進入農村的雙向流動都造成了障礙,導致城鄉之間在經濟發展、社會管理、公共服務等方面差距顯著。

根據前文推導,由于產權規則的影響遍及每一宗交易,極大地影響著交易發生的規模,所以對城鄉發展的影響巨大。如果第一層合約的競爭規則不能平等地覆蓋鄉村,則無論如何減稅、補貼,仍很難拉平城鄉收入差距。比如,若農村土地要素不能通過明確的競爭準則擴大流轉可能性邊界,則農民財產性收益就難以實現。對于勞動力要素,城鄉之間在提升人力資本的基本公共服務層面還存在鴻溝。由于人力資本具有天然外部性,必然要求決策范圍內的最高級別行政層級來主導,從這個角度來看,在傳統城市化階段,中央政府確實“管了些不該管的,一些該管的沒管好”①2013年2月1日,時任國務院總理的溫家寶在《求是》撰文指出:“我們運用政府這只‘看得見的手’比較多,這是必要的,但一些該管的事情卻沒管好,特別是公共產品和服務提供不足、社會管理比較薄弱”。。

產權制度和公共服務水平的城鄉差異,對中國城市化提出挑戰:農民工市民化難題。2013年,中國城市化率達到53.7%,但約有2.6億外來常住人口沒有城市戶籍,無法享受市民化待遇,導致真實的城市化率遠低于統計數字。這一狀況進而引發一系列宏觀不平衡問題,包括內需擴張乏力、城市產業結構升級所需的人力資本水平積累受限、城市邊緣地區犯罪率上升、社會矛盾激化等,對中國現代化進程形成了全面制約。導致這一現象的根源還是要歸結于競爭規則層面:一方面,基本公共服務的差異造成農村勞動力進入城市、參與市場競爭的能力存在起點上的不平等,戶籍制度的管制更加劇了這一情況;另一方面,農村的各類資產難以資本化,為農民進城落戶提供支撐。

在第二個層面的結構性合約中,目前農村要素特別是土地要素參與城市的“生產”絕大多數采取“征地”形式,而“征地”即對應于“斷權性合約”,使得城市集聚效應和規模經濟產生的土地收益很少為農民所分享。近年來,北京、佛山、深圳等城市在小城鎮的開發過程中開始探索政府、村集體合作開發的模式,從而將城市生成中的城鄉間要素合約由斷權性合約改變為結構性合約,這一方向值得進一步觀察。

未來,應從根本的競爭規則和基本公共服務入手,推動“以人為核心”的新型城市化。第一,以《不動產登記條例》出臺為契機,構建覆蓋城鄉的統一的資產登記、交易、流轉體系;第二,中央政府制定基本公共服務均等化標準體系,以常住人口為基數構建財政轉移支付制度,這是“以人為本”的首要體現;第三,在城市生成過程中,推廣合作開發的“非斷權性”城鄉要素組合合約,一方面創造條件讓農村要素分享城市集聚收益,另一方面要加強對農村要素供給者的激勵與約束,以經濟合理化安排化解以土地為焦點的城鄉沖突與矛盾。

(二)要素市場分割導致城市體系規模結構失衡

從城市體系的角度來看,改革開放之前中國城市化極度緩慢甚至一度出現“上山下鄉”的逆城市化,即城市“供給”嚴重不足。改革開放以來,我們的城市化政策也長時期陷入了“就現象、出政策”的怪圈之中。比如,針對大城市人口相對于就業崗位和公共服務而言“超載”,就出臺控制大城市規模的調控政策,而非謀求從供給端著力“生產”更多的有效率城市空間;針對20世紀80、90年代以鄉鎮企業為內核的小城鎮大發展就出臺政策鼓勵小城鎮大發展,未能充分認識到這一現象是轉軌過程中的過渡現象,較少從規模經濟規律與要素決策均衡的角度引導城市規模體系合理生成。[10]主要表現在:第一,20世紀90年代中期以來,長期的設市凍結阻礙了很多已經具備城市規模的鄉鎮、縣城升級為城市并配套相應的基礎設施和公共服務,因而,從制度上削弱了很多“潛在”有效率城市對城鄉要素的競爭,反過來也推高了北京、上海等超大城市的資產價值。第二,就資產存量而言,受到長期集中體制的影響,優質公共資源集中于少數超大城市;就增量而言,每年各級政府的基建與公共服務投入依舊大量投向行政等級高的城市。第三,就要素流動而言,東部地區通過系統組織國內要素滿足國外廣泛需求取得了長足發展,吸納了中西部地區大量勞動力要素,然而要素回報環節包括工資收入、福利收益、資產性收益卻較少向勞動力要素進行合理分配,而統一的市場體系不僅包括資源配置,也應包括收入分配,兩個環節的脫節也會帶來不合意的經濟績效。

上述問題導致的后果是:第一,從城市規模結構看,一方面,超大城市開始出現交通擁堵、環境惡化等“膨脹病”;另一方面,中小城市集聚能力不足,存在一定程度的“落后病”;此外,目前的戶籍與社會保障制度等安排都有使某市戶籍居民“附屬”于該城市之效果,阻礙著全國統一勞動力市場的形成。第二,從區域結構來看,中國長時期、大范圍存在人口在中西部和東部發達地區之間的“兩棲”流動,揭示了中國的異地城鎮化特征,也造成春運期間“一票難求”、異地就學升學困難等一系列社會問題。

理論上,一個結構性合約的效率很大程度上來源于合約本身的“張力”,即合約中的要素面臨合約之外同類要素的競爭,從而產生良好的約束機制,提升資源配置效率。同時,要素的競爭強度又取決于市場的一體化和開放水平,而降低要素流動的壁壘有擴大一體化水平的同等效應。當前中國城市“膨脹病”與“落后病”大范圍并存,東部與中西部之間人口大規模、非完全流動等現象表明,要素在城市、區域間的合理流動存在障礙,結構性合約的效率前提松松垮垮,不利于形成均衡有序的城市規模分布體系。

未來,城市體系首先要充分發育,高效運轉城市的數量要足夠多并且在公平的前提下激烈競爭資源,這樣才能真正降低城市共用品供給的組織費用。為此我們提出:第一,放開設市限制,以簡單明確的“規則清單”制度代替審批制度,達到設市標準的區域單元即通過備案程序自動具備市一級權限;第二,簡化、明晰市級政府職能,將市政當局的職能界定為:供給“本地化”的基礎設施、公共服務、社會管理,同時精簡機構,人大、政協、法院、檢察院采取區域制,由省級政府統籌劃片,不列入市一級機構序列;第三,存在廣泛外部性、涉及區域發展的重大基礎設施由省級政府成立規劃建設委員會統籌安排,市政當局代表全市居民競爭區域性基礎設施的“接口”,允許省、市稅收分成更加彈性化,從而激勵對區域性基礎設施投資利用效率高的城市獲取上位財政資源,運用結構性合約應對政府性投資、債務的軟約束難題。

(三)合約結構扭曲導致城市資產積累存在制度性逆向補貼

城鄉二元結構的長期存在不僅使農村發展受限,而且導致城市本身發展后勁不足,表現為最終消費不足、作為產業工人主體的農民工難以融入城市、人力資本積累困難、創新能力缺乏等。城市生成過程的合約結構存在扭曲,如:當前城市合約中收入條款的結構性特征可以概括為:地方財政的主體收入是間接稅和土地出讓收益,而這兩類收益的獲取與“人”本身的聯系并不密切。因此,地方政府在公共服務與人力資本提升上的激勵條款不夠完備,缺乏充足動力通過優質、差異化的公共服務吸引勞動力要素的集聚。

改革開放前,城市資產存量的形成主要源于城鄉剪刀差以及城市內部投資的積累,此后,城市資產存量不斷經由市場化的改革而界定到個人。從流量來看,如前所述,政府負責共用品投資實際上是向全社會征收“暗稅”,而稅收“返還”則是通過提升存量資產價值的方式實現。

這一合約結構特征導致的問題是:第一,政府獲取的土地出讓收入作為一種“暗稅”,稅負轉嫁到城市資產購買人身上,但在邊際上,存量資產權利人因新的基礎設施建設而得到資產升值,卻不支付成本,這有悖于“諾斯定律”。也就是說,大城市在邊際上的擴張很大部分是依靠因為農村產權模糊而轉移的土地收益以及未來的預期回報折現,城市下一期的“生產”要靠更下一期的預期收益來支付當期費用。目前,這樣的循環之所以能夠持續下去,是因為政府提供的設施確實降低了全社會的交易費用。但是,此類合約的結構決定其具有內生的邊界,隨著“增值邊界”到來,這一過程將會停滯。第二,地方政府的行為偏好是“上項目”,更為注重資產流量擴張而非存量優化,因而,政府提供公共產品等行為根據“邊際”及短期做決策的屬性較為明顯,也造成基礎設施建設“重量輕質”的激勵效果,這是近年來城市道路塌陷、內澇等問題頻發的深層次原因。第三,城市運行中有諸多管制以及沒有被明確界定的權利,于是為了相對減低租值消散,出臺限購、搖號、國土指標等非市場化競爭規則,阻礙了統一市場體系的形成和市場決定性作用的發揮。

針對上述問題,未來應及時調整合約結構,改變激勵扭曲,構建可持續的城市發展多方激勵機制。第一,調整稅制,增加直接稅、財產稅比重,補充地方政府的投資性支出,引導地方政府從注重增量擴張轉向優化存量并從中獲取財政收益。第二,深化城市開發制度改革,政府漸次退出要素直接配置環節,降低地方政府建設資金支出壓力。第三,構建基于常住人口的公共財政與轉移支付制度,以居住證制度、積分入戶制度等逐步放開高等級城市的戶籍限制,引導地方政府增加公共服務支出,促進居民生活類公共服務的有效供給,接納流動人口的融入。第四,當前中國宏觀經濟層面的主要危機是資產負債表杠桿率太高[11],而化解高杠桿率的途徑只有兩個:減少負債或增加權益。在中國經濟進入中高速增長的新常態背景下,以減少負債為主的途徑容易引發債務危機,選擇增加權益為主較為可行。遵循這一思路,可在城市層面推廣共有產權房、公私合作的基礎設施融資模式等做法,對投資與未來收益進行結構化安排,避免當前投融資期限錯配造成的債務壓力以及逆向分配。

五、結語

從城市的合約性質來看,地方政府處于一連串合約之中,在競爭資本、土地等要素的邊際處存在從增值中取得分成的激勵,而對于普通勞動力的邊際增長,其收益可以通過工業領域的間接稅得到分成,在房地產領域可以通過土地出讓金得到分成。但中國目前的現實情況卻是:城市轉型升級所需的人力資本增量所需之公共服務費用由于城鄉之間、城市之間彼此割裂的制度安排而供給動力不足,即地方政府在勞動力的未來資產增值中沒有得到相應的分成激勵,反而可能承擔高額費用。當前的城鄉產權安排、城市合約結構、政府稅制體系必然導致城市化率落后手工業化水平的結果。

新型城市化道路是否順暢,歸根結底是由各類市場主體的行為選擇所決定的。每個城鄉居民及各個市政當局都是直接的決策主體,宏觀上的制度創新要創造自由選擇的激勵條件和規則體系,通過改善合約結構改變各類主體面對的局限條件,引導資源高效配置,實現“以人為核心”的城市化。

參考文獻

[1] R.H.Coase.“The Problem of Social Cost”.Journal of Law&Economics,1960,3(2):l44.

[2] 道格拉斯·C·諾斯:《制度、制度變遷與經濟績效》,上海,上海三聯書店,1994。

[3] 道格拉斯·C·諾斯:《經濟史中的結構和變遷》,上海,上海人民出版社,1991。

[4] 林毅夫:《新結構經濟學——重構發展經濟學的框架》,載《經濟學(季刊)》,2010(1)。

[5] 楊小凱、張永生:《新興古典經濟學與超邊際分析》,北京,社會科學文獻出版社,2003。

[6] 焦永利、葉裕民:《經濟學供需模型的制度化改進與初步運用》,載《經濟理論與經濟管理》,2014(9)。

[7] 周其仁等:《還權賦能:奠定長期發展的可靠基礎》,北京,北京大學出版社,2010。

[8] I.Fisher.The Theory of Interest.New York:The Macmillan Company,1930.

[9] 焦永利、葉裕民:《統一城鄉建設用地市場的經濟學分析——以三個模型為工具》,載《城市發展研究》, 2014(10)。

[10] 王小魯、夏小林:《優化城市規模,推動經濟增長》,載《經濟研究》,1999(9)。

[11] 吳敬璉:《當前面臨的最大風險是在財政金融部門》,載人民網:http://finance.people.com.cn/n/2014/ 0322/c1004-24707591.html。

(責任編輯 武京閩)

On the Contractual Nature of City

JIAO Yong-li1,YE Yu-min2

(1.Department of Teaching and Research,China Executive Leadership Academy Pudong(CELAP), Shanghai 201204;2.School of Public Administration,Renmin University of China,Beijing 100872)

Despite of its many disputes,urbanization studies are attracting more and more research interest.It is urgent to develop a unified theoretical framework.Based on literature review of three theories including New Structural Economics,New Classical Economics and New Institutional Economics, this paper attempts to develop a Macro-Contract-Structure theory and propose a curve model within transaction costs according to MSC theory.Taking this theory as analysis framework of urban development and urbanization,this paper demonstrates the contractual nature of city and argues that a city can be regarded as special‘product’which is produced through the cooperation of public goods(provided by government),entrepreneur,human capital,land and other productive factors.In this process,all kinds of productive factors are organized in structural contracts and in turn receive reward.The collection of these contracts can be regarded as the urban economy.The nature of urban development is to reduce the institutional cost by improving the contractual structure.Finally,the challenges of urbanization in China are analyzed from the perspective of contractual structure,including:(1)Between urban and rural areas,the main problem is the existence of differences in property rights system and the level of public services;(2)Concerning urban hierarchical system,the main problem is the structure unbalance and factor market segmentation;(3)In the urban areas,the main problem is the distorted contractual structure and institutional reverse subsidies.

Contractual nature of urban;contractual structure;institutional innovation

焦永利:經濟學博士,中國浦東干部學院教學研究部講師(上海201204);葉裕民:中國人民大學公共管理學院教授,博士生導師(北京100872)