統合協作:工資集體協商啟動模式

王黎黎

集體勞動關系的法律調整,是我國勞動關系調整的新重心。工資集體協商,則是我國調整集體勞動關系,防治集體勞動爭議的策略選擇。集體協商的啟動存在著多種方式:有的在合作氛圍之下由企業工會或企業行政,或者個別職工啟動協商,比如武漢市餐飲行業、①參見:路軍,《集體談判制度的國際模式與中國本土化探索》,《中國工人》2013年第3期;《探索職工工資的雙贏之道 (零距離)》,《人民日報》2013年6月30日第5版;《工資集體協商的武漢“拉鋸戰”》,《人民日報》2011年5月4日第13版。德力西集團、②《樂清民企積極續簽》,http://www.acftu.org/template/10001/file.jsp?cid=104&aid=68215,2008-01-02;《分蛋糕:百姓多些,再多些 (我們的“十二五”)》,《人民日報》2011年3月10日第6版。江西貴溪寶山金屬有限公司;③參見:《走近基層代表》,《人民日報》2012年8月17日第8版有的在勞資糾紛爆發之后,由職工群體或企業工會,或者企業行政主動啟動協商,比如南海本田、④參見:陳偉光,《工人群體性事件與工會角色 (上)》,《中國工人》2013年第8期;馮同慶、王侃、聞效儀,《事后協商與“事先協商”——一種始于自發而被推廣還可創新的模式和經驗》,《中國工人》2012年第9期;《中國工人》編輯部,《打造為工人說話的工會——專訪廣東省總工會巡視員、黨組成員孔祥鴻》,《中國工人》2012年第8期;補牢,《南海本田集體談判始末》,《中國工人》2010年第9期。南沙電裝、〔1〕深圳沃爾瑪。〔2〕那么,實踐中多樣化的啟動方式中,究竟存在著什么共同的規則呢?這一規則與立法設計的規則是否一致呢?如果不一致,應該作何理論解釋呢?

目前學界對協商啟動實踐的研究往往關注表面的啟動方式,是應政府要求而啟動,即所謂的“自上而下”;還是勞資雙方自主選擇啟動,即所謂的“自下而上”。⑤參見:吳清軍,《集體協商與“國家主導”下的勞動關系治理——指標管理的策略與實踐》,《社會學研究》2012年第3期;Shen,Jie and John Benson.“Tripartite Consultation in China:A First Step towards Collective Bargaining?”International Labour Review 147(2008):231-248.但對解釋這一啟動實踐的勞動關系理論,還缺乏歸納總結。學界對協商啟動立法的研究往往從微觀著眼。比如,認為《勞動法》相關條文的規定原則性較強但細致度較弱;〔3〕對協商代表的產生程序,協商爭議如何具體處理,何為拒絕協商的“不正當理由”等,都沒有明確規定;〔4〕等等。但是,對立法是否與實際運行規則相統一,還缺乏關注。

本文立足于勞動關系治理理論,關注工資集體協商啟動方式立法與實踐的差異,并探索解釋這一差異的理論,為工資集體協商研究的學術討論提供新的研究視角。

一、域外兩種治理思路:合作主義與對抗主義

協商談判的啟動方式,包括多元 (對抗)主義和合作主義。需要注意的是,與合作主義對應的多元 (對抗)主義,和與一元論對應的多元論是兩個概念。一元論和多元論是對勞動關系中是否存在多重利益的不同認識。一元論,也稱為一元主義,認為勞動關系中員工的利益與管理方的利益是基本一致的。〔5〕多元論,也稱為多元主義,認為勞動關系中存在利益分歧,但也存在共同的利益。〔6〕合作主義和多元 (對抗)主義是多元論下尋找共同利益的兩種模式。為了便于區分,本文將多元(對抗)主義稱為對抗主義。對抗主義強調通過勞資間的沖突對抗,平衡雙方利益,達致共同利益。合作主義強調通過勞資間的合作,實現雙方共贏,維護共同利益。國外的集體談判制度遵從于多元論的前提。但由于采取了對抗主義和合作主義的不同模式,又可分為對抗主義范式下的集體談判和合作主義范式下的集體談判。〔7〕在對抗主義模式下,勞資雙方在集體談判中進行“對抗性競爭”,以“討價還價”的方式實現自身利益最大化。在合作主義模式下,勞資雙方以協商或合作的方式進入談判過程,在合作基礎上形成勞動市場的秩序。〔8〕對抗主義集體談判以美國為代表,合作主義集體談判以德國為代表。

(一)合作主義下的集體談判:合作共贏

一般認為,合作主義可以溯源于“組織化國家統制”(organic statism)這一歐洲封建社會的思想。〔9〕德國學者施密特和哥諾特 (Schmitter.P.C&Grote.J.R)則將合作主義溯源于歐洲天主教義和民族主義這兩種哲學思想的結合。歐洲天主教義推崇“和諧與社會的統一”,而民族主義認為“個體對民族利益的服從,使社會凝為一體”。〔10〕由于20世紀中后期,合作主義思想在一些歐洲國家廣泛實踐,其成為了頗具影響的理論。合作主義強調在勞資政策的制定中,政府、雇主組織、雇員組織相互之間呈合作關系,以三方合作機制解決社會利益沖突。在勞動條件的制定過程中,雇主組織與雇員組織同樣在合作氛圍之下,實現雙方利益的共贏。該模式下的集體談判具有以下特點:

第一,集體談判促使勞資合作,在社會伙伴關系立場下,德國的集體談判奉行自治原則,由勞資雙方商定工資等勞動條件,而政府對勞動條件的干預極少,甚至長期以來沒有法定最低工資的約束。在沒有立法和政府干預的情形下,集體合同成為規范工資等勞動條件的有效工具。

第二,集體談判以產業民主思想為前提。由于反對“那種有關‘多與少’的看法—如果工人得到的多了,雇主得到的自然要少了”〔11〕,而奉行“勞資之間存在著共同的利益而不是必然的矛盾”〔12〕理念,在產業民主和社會伙伴關系下,德國集體談判以勞資合作達成勞資自治,水到渠成。

第三,集體談判是達成工作場所規則的機制,而非僅僅是解決沖突的機制。合作主義認為,“合作”是團體間實現利益平衡的途徑:在各團體同意的情況下,各方利益進行了集中體現和有序分攤。〔13〕德國以集體合同的約定,確定勞資雙方的權利義務。集體合同如債權合同一樣,為當事人雙方設定義務,除非集體合同中有其他明確規定。〔14〕

(二)對抗主義下的集體談判:沖突奪利

對抗主義,立足于梅特蘭、拉斯基等人主張的“團體真實人格理論”,由美國學者羅伯特·達爾進行了豐富和發展。其強調勞動政策等政府決策的制定中,雇主組織、雇員組織等利益集團通過對抗性競爭,開展壓力活動,實現利益制衡。該模式下的集體談判具有以下特點:

第一,集體談判制度為勞資對抗提供途徑。美國集體談判恪守“沖突是一種本質特征”〔15〕,從而通過肯定和保護罷工權、閉廠權為勞資沖突對抗提供途徑。該模式存在重要假設:勞資關系以沖突對抗為主。勞資關系的本質是利益的沖突,勞動者追求高工資、就業保障,即決定勞動條件的“話語權”,而企業追求經濟利潤,即效率。勞資沖突不是病態,而是一種常態。〔16〕

第二,集體談判制度通過扶助弱者,為勞資對抗提供可能性。美國集體談判制度強調扶助工會,發揮工會的作用以遏制雇主的力量。該模式存在另一項假設:勞資雙方不平等的談判力是勞資糾紛產生的主要原因。〔17〕競爭市場會造成勞動者工資低廉、失業、工作場所不安全,以及企業專制獨裁的后果,形成企業較強的談判力和勞動者較弱的談判力。所以,增進勞動者力量的勞資對抗可以削弱資方的力量,糾正企業和勞動者之間力量的不平等。〔18〕

第三,集體談判制度是處理勞資沖突的一種思路。多元主義認為,社會團體之間的利益平衡來自于其相互間“討價還價”的競爭,國家與團體間的利益協調也是由“討價還價”而得來的。〔19〕在美國,集體談判是在工作場所中解決沖突的機制之一,〔20〕沒有勞資沖突也就沒有集體談判的必要。

二、我國工資集體協商的立法追求:合作主義

(一)合作主義的模式選擇

我國工資集體協商制度的建立基礎更趨向于德國模式。其建立在勞資合作的基礎之上,由企業民主管理制度促進勞資溝通的實現,旨在通過集體協商形成工作場所規則。這正好符合合作主義模式的特點。

第一,工資集體協商的啟動籌備以勞資合作為基礎。《集體合同規定》第32條、《工資集體協商試行辦法》第17條均規定,集體協商的意向應由協商雙方的任何一方提出。在另一方拒絕協商的情況下,要約方并不享有罷工或閉廠的權利。《集體合同規定》第5條將“不得采取過激行為”作為集體協商的原則,更明確了勞資合作的基礎。

第二,工資集體協商借助于企業民主管理制度。根據《勞動合同法》第4條,勞動者有參與制定與其有切身利益的規則的權利。這種“參與權”使勞動者對企業內部管理和企業發展具有了一定的影響力。《企業民主管理規定》第3條則賦予了勞動者通過企業民主管理機制,參與企業管理活動的權利。雖然企業民主管理制度與工資集體協商制度有明顯差別,是相互區分的兩種制度,但是,這兩種制度是相輔相成的。企業民主管理制度的建立,提高了勞動者在勞動關系中的影響力,促進了勞資溝通的實現。首先,職工代表大會制度、廠務公開制度建立了企業尊重勞動者意見的氛圍,使勞動者的話語在企業中受到重視。其次,公司制企業中的職工董事、職工監事制度,使職工代表參與決定經營管理重大事項,成為了可能。再次,企業民主管理制度賦予了勞動者對年度生產經營管理情況、集體協議訂立執行情況的知情權,有助于勞動者確定協商議案。這種勞資合作促進勞資溝通的模式,與德國勞資共決實現勞資溝通的立法設計有共同之處,而區別于美國勞資對抗下進行勞資溝通的立法模式。

第三,工資集體協商是達成工作場所規則的機制,而非僅僅是解決勞資糾紛的辦法。《工資集體協商試行辦法》第3、24條規定,一般情況下,一年一度的工資集體協商中,工資分配辦法、工資分配方式、工資福利水平等事項得以討論確定。并無法規表明工資集體協商制度僅僅是糾紛解決的辦法,所以,工資集體協商是一種勞動規則的產生機制。

(二)多元主義的規則借鑒

我國工資集體協商雖然符合合作主義模式的特點,但與傳統合作主義又有區別,其中借鑒了一些多元主義模式的規則。

第一,我國法律借鑒了最低勞動標準和強制實施的勞動條件的規定。我國勞動秩序的運轉并不完全依賴于勞資協商。這一點與合作主義下的德國模式并不相同。德國將簽訂集體合同作為確定工資等勞動條件的必要途徑。在社會伙伴關系立場下,德國的集體談判奉行自治原則,由勞資雙方商定工資等勞動條件,而政府對勞動條件的干預極少,甚至長期以來沒有法定最低工資的約束。而多元主義下的美國模式,則認為最低勞動標準的規定是糾正勞資利益不平衡的有力保證。

第二,我國法律借鑒了工會享有更多權利以啟動集體協商的規則。多元主義下的美國集體談判制度,由工會推動勞資溝通;合作主義下的德國集體談判,則將集體合同設定為維持勞動秩序不可缺少的要件,以促進勞資溝通。我國的工資集體協商的制度設計更趨向于前者,即以工會力量啟動協商。這是對多元主義模式的規則借鑒。

雖然按照我國法律,職工方與企業方都有權發出協商要約,但勞動條件的公平性,通常更受職工方的關注,所以,工資集體協商的發起者通常為職工方。根據《勞動法》第33條第2款、《勞動合同法》第51條第2款,與企業簽訂集體合同的任務,通常由工會承擔。而企業工會對工資集體協商的順利推動,又以上級工會的指導和政府部門的監管為后盾。根據《工會法》第9條第5款、第20條第3款、第29條、第55條,上級工會對企業工會在工資集體協商中的工作進行領導、支持、幫助。根據《工會法》第53條、 《集體合同規定》第56條,政府部門有權糾正和處理無正當理由拒絕工會協商要求的企業。相比于工會的權利,企業則沒有法定的第三方指導和政府支持。可見,立法設計為工會推動工資集體協商的籌備啟動提供了鋪墊。當然,相比于美國工會,我國工會的權利是有限的。我國工會并未被明文賦予罷工權,就是明顯的例證。但是,我國工會所代表的職工方在工資集體協商中,確實擁有比企業方更多的法定資源,這些都為工會推動和主導勞資溝通提供了條件。

三、我國工資集體協商啟動實踐方式:統合協作

工資集體協商究竟是以何種方式進行啟動的呢?從實踐案例的歸類分析,可以歸納出實踐方式的理論模式。

(一)雜亂表象:實踐方式多樣化

全國總工會網站“集體合同工作 工資集體協商”欄目從2008年1月1日至2013年11月1日報道的工資集體協商案例25個,《中國工人》雜志從2009年7月至2013年11月所刊登的文章中涉及的工資集體協商案例23個,《人民日報》從2008年1月1日至2013年11月20日所刊登的375篇提到了“集體協商”的文章中,涉及到的工資集體協商具體案例22個,去掉這當中的重復案例,總計案例63個。以此63個案例作為對象進行分析,可以得到如下答案。

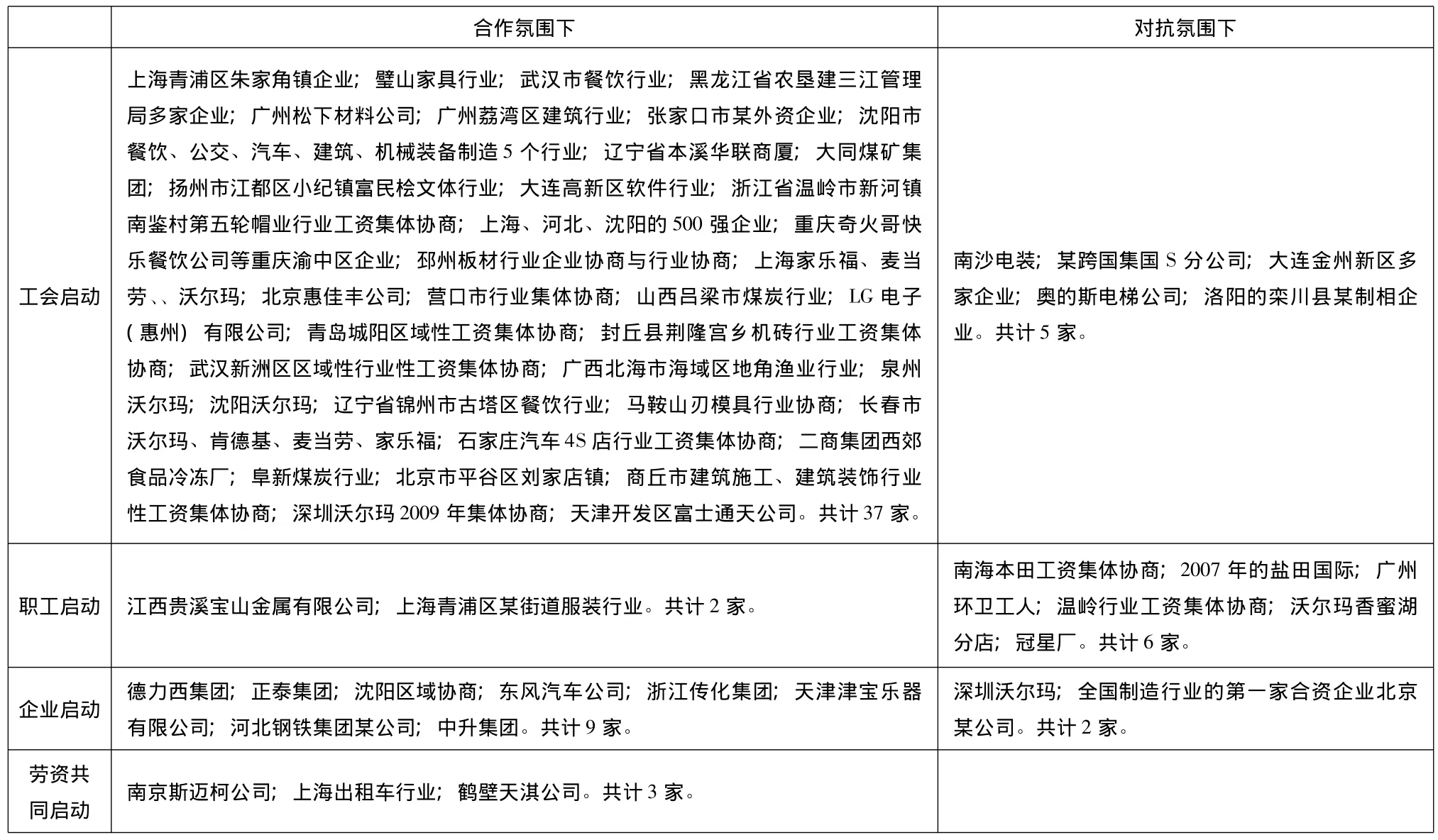

工資集體協商啟動方式分類表

實踐中存在合作氛圍下的工會啟動、合作氛圍下的職工啟動、合作氛圍下的企業行政啟動、合作氛圍下的勞資共同啟動、對抗氛圍下的工會啟動、對抗氛圍下的勞動者啟動、對抗氛圍下的企業啟動,七種方式。

合作氛圍下的工會啟動,共有37個案例,占樣本總數的59%。在該方式下,企業工會是工資集體協商的啟動者和推動者。

合作氛圍下的勞動者啟動,共有2個案例,占樣本總數的3%。在該方式中,具備領導能力和與企業溝通技巧的員工不可或缺。比如江西某公司工資集體協商的啟動,就是通過普通員工曹某歷時三年的努力而得來的。①參見:《走近基層代表》,《人民日報》2012年8月17日第8版

合作氛圍下的企業啟動,共有案例8個,占樣本總數的12%。在該方式中,企業方都具備民主管理理念,主動推行工資集體協商,以促進職工主動遵守的工作場所規則和勞動條件,激發職工工作積極性。

合作氛圍下的勞資共同啟動,共有案例3個,占樣本總數的5%。在該方式中,工會與企業都同時具備啟動工資集體協商意愿。比如鶴壁天淇汽車模具有限公司工資集體協商中,工會應上級要求欲啟動協商,而企業早有提薪準備,勞資雙方不謀而合,共同啟動了協商。①《朝陽企業是這樣煉成的——鶴壁天淇汽車模具有限公司工資集體協商促進企業和諧發展》,http://www.acftu.org/template/10001/file.jsp?cid=104&aid=79691,2008-08-26。

對抗氛圍下的工會啟動,共有案例5個,占樣本總數的8%。在該方式中,勞資矛盾無法緩和之際,企業工會組織了工資集體協商,最終解決了勞資沖突。

對抗氛圍下的職工啟動,共有案例6個,占樣本總數的10%。在該方式中,勞資沖突無法解決之際,由于企業工會的缺位,或不受信任,企業職工自發啟動工資集體協商,與企業達成解決勞資糾紛的辦法。

對抗氛圍下的企業啟動,共有案例2個,占樣本總數的3%。在該方式中,企業以工資集體協商作為化解勞資沖突的辦法,啟動協商以解決當前的糾紛。

(二)理論統領:以政府導向為核心的統合協作

我國協商啟動的多樣實踐,并不能由既存的合作主義和對抗主義理論進行解釋。合作主義模式難以進行解釋,原因在于:第一,合作主義下,勞資雙方以“合作”為目的開展協商,尋求共贏。而實踐中,在勞資糾紛爆發后,勞資雙方是在“對抗”氛圍下進行討價還價,解決糾紛的。該部分實踐不能用合作主義進行解釋;第二,合作主義下,集體合同是規定勞動條件的必需品。“在沒有立法和政府干預的情形下”,勞資雙方會主動開啟集體合同的訂立程序。而實踐中,集體協商的開啟大多源于政府的強力推廣,并不符合合作主義的特點。同時,啟動方式的多樣實踐,也難以單純用對抗主義模式進行解釋:第一,對抗主義下,勞資雙方利用協商進行“對抗”,以解決長期存在的勞資沖突。而實踐中,大多數的集體協商都是在“合作氛圍”下開展的,并無勞資沖突的前提。第二,對抗主義下,集體談判是解決勞資沖突的機制。而實踐中,由于勞資沖突的欠缺或尚未爆發,大多數的集體協商開展目的都不是解決勞資沖突。

目前學界對于工資集體協商的實踐,存在兩種理論解釋。一種理論認為,工資集體協商實際上是“三方機制”的運用,而非僅僅是企業和職工的雙方對抗工具。政府介入是扭轉勞資地位不平等的重要途徑,我國工資集體協商不同于西方勞資對抗和亞洲新型工業國家民主協調的“嵌入式”工資集體協商。〔21〕宏觀層面上,政府介入制約了企業方的強勢,但同時,政府介入擠壓了職工方的話語空間,也會呈現微觀層面工會力量薄弱和職工參與度較低的狀況。〔22〕另一種理論認為,中國所處的社會環境還難以開展真正的勞資對話。從“工資集體協商”的制度名稱可以看出,將集體談判替換為集體協商,并非意識形態上的模糊,而是闡明了在無法真正開展談判的情況下,只能開展“協商”。〔23〕實踐中,很少有由于工會的力量使企業妥協的例子,即使有協商成功的案例,也是由于工會主席的個人能力,而非工會團結了工人的力量。〔24〕理想社會環境的缺乏,也使得工資集體協商的籌備啟動需要借助政府的力量。

這兩種觀點都可以解釋協商啟動中的一些法律運行現象。但是,第一種理論不能解釋工資集體協商籌備啟動方式的多樣性。在成功啟動協商的案例中,也存在著勞資雙方脫離政府干預的情況,并非每個工資集體協商案例都有政府的強力參與。第二種理論不能解釋對抗氛圍下,諸如西鐵城冠星廠的企業是如何利用職工自發的力量啟動協商的,也不能解釋合作氛圍下的企業是如何順利開展協商并取得有效成果的。

探尋多樣實踐方式共同的動力,有助于解釋多樣實踐的運行機理。

1.政府導向:從合作或對抗走向協商的共同動力

雖然協商啟動的方式多達七種,但其實,“政府導向”是這些方式共同的產生動力。

合作氛圍下的工會啟動、合作氛圍下的企業行政啟動、合作氛圍下的勞資共同啟動,共計案例48個,占案例總數的76%。為什么企業行政和企業工會、行業工會,甚至地方總工會會啟動協商程序呢?雖然不排除企業行政為優化管理、工會以維護職工權益為原生動力發起協商程序的情況,但更多情況下,啟動協商是為了回應地方政府的“建制率”要求。全國總工會2010年推行的“兩個普遍”,人力資源和社會保障部聯合中華全國總工會、中國企業聯合會、中國企業家協會,在2010年開展的“彩虹計劃”,都以到2013年底已建工會企業80%以上建立工資集體協商制度,和2013年工資集體協商覆蓋率達80%為目標。一些省市開展的“百日行動”,也力圖在短時間內,大面積擴大工資集體協商的覆蓋率。黨的十八大報告再次提出了“推行企業工資集體協商制度”的要求。在政府的明確導向甚至明令要求之下,各企業行政和企業工會、行業工會、地方總工會都開啟了工資集體協商程序。所以,“政府導向”是這些啟動方式的共同產生動力。

對抗氛圍下的工會啟動、對抗氛圍下的職工啟動、對抗氛圍下的企業啟動,共有案例13個,占樣本總數的21%。這些案例中, “政府導向”仍然是協商啟動的主要動力。對抗氛圍下,勞資糾紛已經爆發,職工往往通過怠工停工甚至罷工,表達自身的不滿情緒。而罷工的直接目的也并非開展工資集體協商,“政府導向”才是啟動協商的誘導因素。

職工罷工往往是基于“支付被克扣的加班工資”等要求,并不是向企業發出工資集體協商要約后遭到企業拒絕,而以罷工迫使企業態度轉變。罷工展現的是一種不妥協的決絕態度——若不滿足我方要求,堅決不復工。而工資集體協商展現的是一種可以妥協的商談態度。罷工的破壞力極大,造成企業損失的同時,職工的經濟收益也會受到損失;同時罷工破壞了勞資合作的常態,使今后職工與企業的關系變得更為尷尬。在西方傳統集體談判制度中,也是在談判陷入僵局時,經過政府部門的同意,工會才可在一定范圍內組織罷工。而我國工資集體協商制度中,職工方可以提請政府部門糾正企業不配合的行為,所以職工并無罷工的必要。可見,自發罷工,并不旨在開展工資集體協商;而是企圖通過罷工這一“維權行動”解決勞資糾紛。在罷工僵局出現以后,政府往往會及時介入,誘導勞資雙方開啟工資集體協商以化解糾紛。比如南海本田罷工出現后,南海區勞動保障局立即介入,在地方政府勞動部門的不懈努力之下,企業職工才同意暫停罷工,而啟動工資集體協商以解決勞資糾紛。解決勞資糾紛的方法很多,正由于政府介入后明確的導向,才使糾紛以集體協商的方式得到解決。由此可見,在對抗氛圍下,“政府導向”仍然是啟動協商的重要動力。

2.統合協作:“政府導向”為核心的新型勞動法制模式

這種以政府導向為核心的勞動關系治理模式,包含以下三項內容。

(1)三方關系中,政府力量明顯強大。合作主義和對抗主義中,政府、雇主組織、雇員組織的力量都基本均等。前者以三方合作實現共贏,集體談判中勞資雙方在合作氛圍之下,確定勞動條件。后者以相互對抗進行利益爭奪,集體談判中勞資雙方通過對抗制衡,制定勞動條件。而我國目前的勞動關系中,政府力量明顯強大,而勞資雙方的力量較弱。一方面,工會難以將職工有效地組織起來,促使勞資溝通。工會無法遏制工人間的競爭,無法形成勞動力市場的賣方壟斷,〔25〕在集體協商中難以通過團結勞動者而爭取更大的利益。〔26〕另一方面,企業在諸多方面受制于政府,因而,政府容易實現對勞資關系的干預。同時,勞資雙方都需要政府支持,以實現自身訴求。

(2)勞資溝通能力較弱,溝通方式未成定式。勞資雙方有自主確定勞動條件的傾向,但還未形成統一模式。隨著雇主、雇員力量的不斷發展,以及政府的強力引導,勞資雙方開始出現了自主確定勞動條件的意識。但究竟以雙方合作尋求共贏,還是雙方利益爭奪達到制衡,還未形成統一定式,從而形成了實踐方式多樣化的雜亂表象。合作主義模式的實現需要三個條件。第一,勞資之間已達成合作機制或伙伴關系。第二,工會作為維護職工權益的,“具有公共性質的功能性社會組織”〔27〕,法律地位獨立,與企業方溝通良好。第三,國家認可工會,“在一定的法律框架內具有合法代表性和壟斷性”〔28〕。在我國,勞動關系呈現多樣化態勢,有的企業與職工之間已經存在制度完善的溝通機制,如職工代表大會制度、廠務公開制度等等;通過工會直選等形式產生的工會也具有較強的獨立性和代表性。而有的企業,勞資之間積怨已久,并無伙伴關系可言;工會附屬于企業管理層,獨立性欠缺,代表性和壟斷性更無從談起。這就使得一部分企業似乎可以適用合作主義模式,而一部分企業似乎又需要采取多元主義模式。

(3)政府引導是彌補勞資溝通能力的必要措施。工資集體協商中勞動條件的達成,需要勞資雙方或合作或對抗的博弈,對勞資溝通能力要求很高。而在勞資雙方力量均較弱,溝通能力又尚不成熟的情況下,“政府引導”成為了彌補勞資溝通能力的必要且有效的措施。勞資雙方在政府的引導下才能快速達成一致意見,確定勞動條件。政府為勞資對話創造條件,掃清障礙。在合作氛圍下,政府引導企業開展工資集體協商,將集體協商作為公司管理制度的一部分進行落實。《四川GH車輛貿易有限公司“平等協商、簽訂集體合同的制度”》中也明確了該制度建立的目的為“協調穩定勞動關系,完善公司的管理制度”。在對抗氛圍下,政府干預不積極開展協商的企業,并根據《工會法》第53條,“處理無正當理由拒絕集體協商的企業”,對抵制協商的企業及時予以處罰,維護勞動者的集體協商權益。

四、合作主義與統合協作的偏差:勞動法制模式轉換的結果

我國工資集體協商立法追求以合作主義模式開啟協商,而實踐表明,統合協作模式是開啟協商的實際模式。這一立法與實踐的偏差是勞動法制模式轉換的結果。

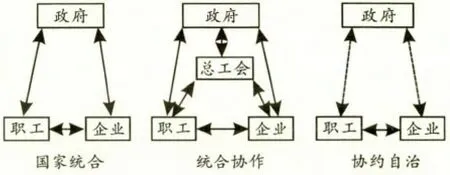

勞動法制模式作為治理勞動關系的策略選擇,主要解決勞動條件等事務的處理是由勞資雙方協商決定,由國家強制規定,還是由資方單獨決定的問題。斗爭模式、多元放任模式、協約自治模式、統合模式都是勞動法制模式的選擇。協約自治模式又有抗衡模式與制衡模式之分。抗衡模式以對立抗衡為根本,排除國家干涉締結集體合同,在勞資抗爭中取得勞資關系的平衡。制衡模式則強調勞動者參與企業的民主管理,共同處理勞資事務。統合模式又有國家統合、社會統合和經營者統合之分。國家統合,指企業與勞工組織在社會結構中的角色由國家予以決定。①關于勞資法制模式的闡述,參見黃越欽著:《勞動法新論》,中國政法大學出版社2003年版,第73-80頁。協約自治、國家統合是最典型的兩種策略選擇。而集體談判權在其中的發揮空間存在較大區別。協約自治模式排除國家對工資等勞動條件的強制干預,以集體合同與集體談判為確定勞動條件的主要途徑,以集體合同固定勞動條件、處理勞資事務;國家統合模式強調國家制定的勞動標準的執行,而限制了集體談判的空間,由于工資等勞動條件必須執行國家的統一標準,集體談判和集體合同顯得沒有必要。〔29〕協約自治模式中,集體談判權的發揮空間最大。國家統合模式中,集體談判權的實現空間最小。

合作主義與對抗主義,實際上是“協約自治”中的不同治理模式。合作主義是制衡模式中啟動協商的方式。對抗主義是抗衡模式中啟動協商的方式。我國立法追求合作主義,表明“協約自治”是立法追求的勞動法制模式。而實踐卻處于“協約自治”與“國家統合”之間的“統合協作”中。

我國在經濟體制轉軌的同時,勞動法制模式也在經歷著由計劃經濟體制中國家決定勞動條件的“國家統合模式”,向市場經濟體制中勞資雙方自主決定勞動條件的“協約自治模式”的轉換。國家統合模式中,國家直接管制勞資事務,勞資雙方的相互影響較弱。協約自治模式中,勞資雙方自主決定勞資事務,國家的干預力量較弱。而在這兩種模式轉換的過程中,就出現了國家、勞資雙方,均對勞資事務產生較大影響的“統合協作”模式。

“統合協作”是“國家統合”與“協約自治”的過渡

勞動法制模式的轉換過程,呈現以下特點。首先,勞資雙方追求“自治”又依賴“強制”。勞資雙方的磨合接觸越來越多,有的企業管理理念先進,企業與職工結成了商業伙伴關系,呈現合作共贏的氛圍。有的企業管理方式僵硬,企業與職工因利益不同,呈現對抗沖突的多元對抗的氛圍。無論勞資雙方的溝通方式怎樣,在勞資溝通能力尚不成熟的情況下,勞資雙方都依賴于不同程度的“政府導向”以啟動協商。其次,政府追求“回避”又延續“干預”。政府始終力求撮合勞資對話,并退出國家統合中對勞動條件的直接管制身份,而轉向協約自治中對勞動條件的監督身份。所以,在工資集體協商的啟動中,政府會千方百計地排除障礙,以達到勞資雙方自主協商的目的。

可以預見的是,當勞資雙方能夠自主啟動協商時,“政府導向”會變弱。那時的勞動法制模式,將由國家統合協作轉變為協約自治,而現行法律規定的集體協商啟動規則,將會真正得到適用。

〔1〕陳偉光.工人群體性事件與工會角色 (上)〔J〕.中國工人,2013,(8).

〔2〕何遠程,劉劍.深圳沃爾瑪工人集體行動事件調查〔J〕.中國工人,2013,(3).

〔3〕關明鑫.企業工資集體協商制度研究〔J〕.中國勞動關系學院學報,2008,(4).

〔4〕黃勝民.中國工資集體協商的特點及工會的作用〔J〕.中國勞動關系學院學報,2009,(5).

〔5〕馮同慶.勞動關系理論研究〔M〕.中國工人出版社,2012.174.

〔6〕馮同慶.勞動關系理論研究〔M〕.中國工人出版社,2012.93-94.

〔7〕劉燕斌.國外集體談判機制研究〔M〕.中國勞動社會保障出版社,2012.8-10.

〔8〕呂景春.和諧勞動關系的“合作因素”及其實現機制——基于“合作主義”的視角〔J〕.南京社會科學,2007,(9).

〔9〕〔英〕霍布斯鮑姆.極端的年代〔M〕.江蘇人民出版社,1999.163-166.

〔10〕〔德〕施密特.P.C,哥諾特.J.R.法團主義的命運:過去、現在和將來〔A〕.轉引自張靜.法團主義〔C〕.中國社會科學出版社,1998.181.

〔11〕〔美〕丹尼爾.A.雷恩.管理思想的演變〔M〕.中國社會科學出版社,1997.147.

〔12〕〔美〕丹尼爾.A.雷恩.管理思想的演變〔M〕.中國社會科學出版社,1997.147.

〔13〕張靜.法團主義 (修訂版)〔M〕.中國社會科學出版社,2005.29,40.

〔14〕〔德〕杜茨.勞動法〔M〕.法律出版社,2003.193.

〔15〕〔美〕哈里.C.卡茨,托馬斯.A.科錢,亞歷山大.J.S.科爾文.集體談判與產業關系概論〔M〕.東北財經大學出版社,2010.4.

〔16〕〔美〕哈里.C.卡茨,托馬斯.A.科錢,亞歷山大.J.S.科爾文.集體談判與產業關系概論〔M〕.東北財經大學出版社,2010.4

〔17〕John W.Budd,Rafeal Gomez,and Noah M.Meltz,“Why a Balance Is Best:The Pluralist Industrial Relations Paradigm of Balancing Competing Interest,”in Bruce E.Kaufman(ed.),Theoretical Perspectives on Work and the Employment Relationship(Champaign,IL:Industrial Relations Research Association,2004),pp.195-227.

〔18〕Bruce E.Kaufman,“John R.Commons and the Wisconsin School on Industrial Relations Strategy and Policy”,Industrial and Labor Relations Review,57.1(2003),pp:3-30.

〔19〕〔英〕羅伯特·A·達爾.多元主義民主的困境——自治與控制〔M〕.求實出版社,1989.6.

〔20〕〔美〕哈里.C.卡茨,托馬斯.A.科錢,亞歷山大.J.S.科爾文.集體談判與產業關系概論〔M〕.東北財經大學出版社,2010.5.

〔21〕謝玉華.工資集體協商:能否走出協調勞動關系的“第三條道路”?〔J〕.社會主義研究,2011,(3).

〔22〕王天玉.臆斷與實情:工資集體協商制度運行的實證分析〔J〕.西南民族大學學報 (人文社會科學版),2014,(1).

〔23〕Clarke,Simon and Tim Pringle,Labour Activism and the Reform of Trade Unions in Russia,China and Vietnam.NGPA Labour Workshop,10 December 2007.

〔24〕Clarke,Simon and Tim Pringle,Labour Activism and the Reform of Trade Unions in Russia,China and Vietnam.NGPA Labour Workshop,10 December 2007.

〔25〕李友德.我國工資集體協商建立的有序化進程〔J〕.求索,2009,(7).

〔26〕Shen,Jie and John Benson.“Tripartite Consultation in China:A First Step towards Collective Bargaining?”International Labour Review 147(2008):231-248;Clarke,Simon& Tim Pringle,“Labour Activism and the Reform of Trade Unions in Russia,China and Vietnam”,NGPA Labour Workshop,10 December 2007.

〔27〕呂景春.和諧勞動關系的“合作因素”及其實現機制——基于“合作主義”的視角〔J〕.南京社會科學,2007,(9).

〔28〕呂景春.和諧勞動關系的“合作因素”及其實現機制——基于“合作主義”的視角〔J〕.南京社會科學,2007,(9).

〔29〕黃越欽.勞動法新論〔M〕.中國政法大學出版社,2003.72.

(責任編輯:謝蓮碧)