最低工資標準與中國城鎮職工工資——兼論最低工資制度落實情況的影響

顧和軍,呂林杰

(南京信息工程大學,南京 210044)

一、引 言

近年來,在我國經濟高速增長的同時,城鎮居民收入差距不斷擴大。為了保障城鎮居民中低技能群體的基本生活水平,使他們能夠分享改革開放的成果,中國政府早在1995年就實施了最低工資制度。自2004年新的《最低工資規定》出臺以來,各地政府更是頻繁地、大幅度地提高最低工資標準。廣東、福建、上海等沿海省市,基本上每一兩年就提高一次最低工資標準,每次的幅度都超過10%。①丁守海:《最低工資管制的就業效應分析——兼論〈勞動合同法〉的交互影響》,中國社會科學,2010年第1期,第85頁。通過實施最低工資標準,政府可以保障勞動者的最低收益,維持勞動者個人及其家庭成員的基本生活,平衡雇主與雇員在勞動力市場中的要價能力;②Flinn C,“Minimum wage effects on labor market outcomes under search,matching,and endogenous contact rates,”Econometrica,vol.74,no.4(2006.07),pp.1013 -1062.有利于調整經濟成果中資本與勞動的分配比例,縮小勞動者之間的工資差距,使低技能工人的工資得到更多的增長。但是,以上結論主要源自發達國家的研究結果。由于缺乏微觀數據,關于中國最低工資制度的實施效果以及對職工工資影響的研究相對較少。

從我國目前的情況來看,研究最低工資制度對職工工資的影響有其現實背景。一方面,隨著我國城鎮居民收入差距持續擴大,增加低技能工人的收入已刻不容緩。最低工資制度作為眾多政策措施中對職工工資水平影響最為直接的措施,能否增加職工工資,增加哪類職工的工資,都值得研究。另一方面,最低工資的上漲有可能降低我國在勞動力成本方面的比較優勢,減緩經濟的增長。①馬雙,張劼,朱喜:《最低工資對中國就業和工資水平的影響》,經濟研究,2012年第5期,第132頁。另外,研究最低工資上漲對哪類職工工資的影響最大,是否能夠增加低技能工人的收入,將有助于人們認識最低工資制度的受益面及保障程度。

發揮最低工資制度的作用,依賴于良好的落實和執行。以往在考察最低工資制度的影響時,都有一個重要的假定和前提,即最低工資制度得到了有效的落實。實際上,盡管近年來全國各地普遍建立了最低工資制度,但是對于該制度落實和執行情況的研究并不多。②姚先國,王光新:《最低工資對就業影響的理論研究》,重慶大學學報(社會科學版),2008年第1期,第17頁。為數不多的幾篇文獻主要針對農民工,③都陽,王美艷:《中國最低工資制度的實施狀況及其效果》,中國社會科學院研究生院學報,2008年第6期,第56-62頁。謝勇:《最低工資制度在農民工就業中的落實情況及影響因素研究》,經濟管理,2010年第3期,第164-170頁。關于最低工資制度在城鎮職工中的落實情況,研究成果非常少。不清楚最低工資制度的落實情況,卻討論其對工資或就業的影響,可能是不恰當的。

本文從實證的角度,利用2005年1%的全國人口普查數據和2000—2011年中國各地級市數據,分析最低工資制度對中國城鎮職工工資水平的影響。2005年的普查數據涵蓋全國31個省、自治區和直轄市,信息量大,指標完整。構成本文識別基礎的是中國各城市最低工資標準在地區上的差異,在控制城市固定效應以及隨時間變化的一些特征之后,該差異相對于微觀數據是外生的。此外,我們估算了最低工資標準對不同類別職工工資水平的影響。并且,我們所有的估算都建立在控制最低工資制度落實情況的基礎上,彌補了現有文獻在處理類似問題中的不足。

二、理論分析、數據說明及描述

(一)理論分析

在完全競爭的市場條件下,每個工人獲得其邊際產品的價值。由于工人是異質的,一些工人的技術水平比較高,工資水平高于最低工資,因而這部分工人并不受最低工資制度的影響。另一些工人的技術水平比較低,他們的初始工資低于最低工資,最低工資制度相當于人為地提高了他們的工資水平,使這部分工人的工資水平高于市場自發作用下的均衡水平——供給量上升,需求量下降,導致供過于求,表現為工人的替代或是被解雇——這部分工人進入不受最低工資制度約束的行業,或者退出勞動力市場。但是,最低工資制度也可能促使這部分工人提高自己的勞動生產率,或工作更努力,以免面臨被解雇的境地。

簽訂勞動合同會增加雇方解雇工人的成本,雇方自然會比較解雇工人所支付的成本和繼續雇傭而多支付的成本。如果前者大于后者,雇方會繼續雇傭這部分工人,反之亦然。因此簽訂勞動合同有利于最低工資制度發揮作用。

本文試圖驗證以下三個假說:第一,最低工資制度能提高城鎮職工的工資水平;第二,最低工資制度對于收入高于最低工資標準的人群沒有影響,對低收入人群的保障作用更大;第三,簽訂合同能使最低工資制度更好地發揮作用。

(二)數據簡介

本文所使用的數據來自2005年全國1%人口抽樣調查。原始數據涵蓋全國31個省、自治區和直轄市,共2585481個樣本,本文只保留城鎮勞動力的樣本,將城鎮勞動力限定為16—60歲、已經不在學校就讀、擁有非農業戶口、調查時在城鎮居住的樣本。本文的主要目的是分析城鎮職工的工資收入,而我們無法將私營企業主或個體戶的利潤從其收入中分離出來,因此僅保留了就業身份為雇員、收入大于零的樣本。進行處理之后,一共剩下381518個樣本,由于部分變量的樣本缺失,最終進入各個模型的樣本量有一定差異。

本文使用的數據還包括全國各地級市2000—2011年最低工資標準及該市的宏觀經濟變量。前者主要通過瀏覽當地政府網站、政策法規來獲得,沒有統一的數據來源,因此部分年份部分市級數據缺失。最終,我們共搜集3844個數據,占2000—2011年全國334個地級市的95.91%。后者包括各地級市的人均GDP、平均工資、三大產業產值占比等變量,來自相應年份的中國城市統計年鑒,內容比較完整。通過城市所在地變量與年份變量,將最低工資與各城市宏觀經濟數據合并,城市層面的總樣本量為3031個。由于部分變量的樣本缺失,最終進入模型的樣本量為1977個。

(三)最低工資標準與城鎮職工工資的描述性分析

1.最低工資標準與城鎮職工工資的變化情況

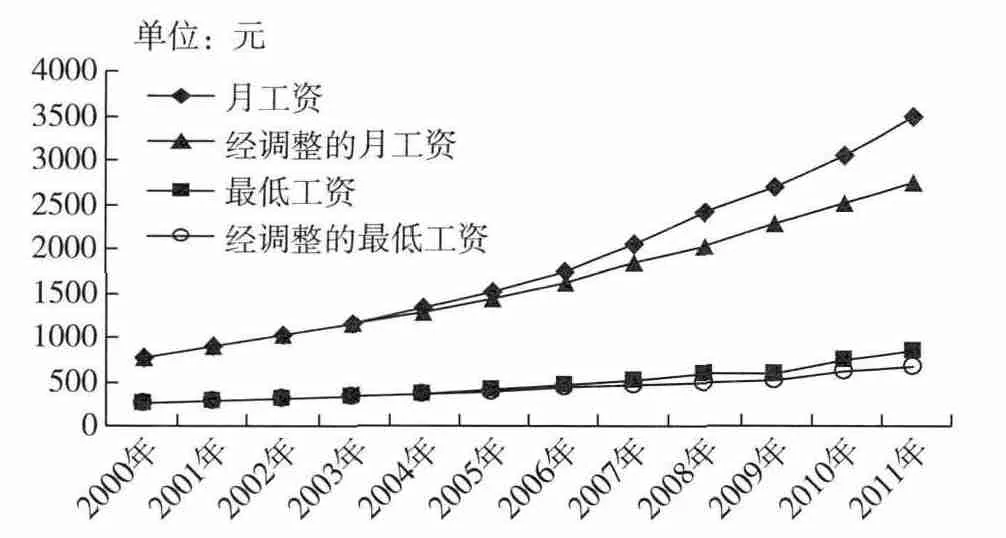

利用2000—2011年城市的面板數據,比較最低工資標準與職工月工資水平的變化,見表1和圖1。2000—2004年,城鎮職工工資的年均增長率為14.1%,最低工資標準的年均增長率為7.6%。2005—2011年,最低工資標準和城鎮職工工資水平增長迅速,如果剔除物價因素的影響,職工工資和最低工資標準的增長幅度分別為90.4%和70.5%。盡管職工工資和最低工資標準均呈現上漲的態勢,但僅僅根據表1和圖1,我們無法判斷兩者之間的精確關系,需要更嚴格的計量分析。

表1 2000—2011年我國最低工資標準與城鎮職工工資增長情況

圖1 2000—2011年我國城鎮職工最低工資和月工資變動情況

2.最低工資制度的落實情況

根據《最低工資規定》的要求,用人單位支付給勞動者的工資在剔除延長工作時間,特殊工作環境、條件下的津貼以及法定的勞動者福利待遇后,不得低于當地的最低工資標準。因此,能夠直接使用月工資標準來考察最低工資制度落實情況的重要前提是,勞動者的工作時間基本符合相關的法定標準,①1995年,國務院《關于職工工作時間的規定》對勞動者工作時間的規定為:職工每日工作8小時,每周工作40個小時。即不存在明顯延長勞動時間的現象。考慮到勞動者超時勞動的現象比較普遍,尤其是農民工,其就業的重要特點之一就是超時勞動。①朱玲:《農村遷移工人的勞動時間和職業健康》,中國社會科學,2009年第1期,第133-149頁。很多文獻在考察最低工資制度落實情況時,都不約而同地考慮了小時工資標準的落實情況。②謝勇:《最低工資制度在農民工就業中的落實情況及影響因素研究》,經濟管理,2010年第3期,第164-170頁。孫中偉,舒玢玢:《最低工資標準與農民工工資》,管理世界,2011年第8期,第45-54頁。

根據2005年全國人口普查數據,城鎮職工周均工作時間為45.6小時,每周工作時間不足40小時的僅占6.36%,周工作時間介于40—48小時之間的占64.04%,周工作時間超過48小時的占29.6%。如果按照國務院1995年的規定,93.64%的職工都存在延長勞動時間的情況。單看月工資標準的執行情況,有可能存在高估的問題,因此本文也考察了小時工資標準的落實情況。然而,現行的最低工資制度僅規定了非全日制小時工資標準,③2005年,非全日制小時工資標準在部分城市也是缺失的。實質上的全日制小時工資標準在絕大多數城市都是缺失的。因此,本文將各地的月工資標準除以勞動和社會保障部規定的日工作時間和計薪天數,④2008年,勞動和社會保障部《關于職工月平均工作時間和工資折算問題的通知》規定,勞動者正常日工作時間為8小時,月計薪天數為21.75天。得到各個城市的小時最低工資標準。

如果沒有最低工資制度,企業將根據勞動力市場的供求狀況支付均衡工資;如果存在最低工資制度,那么,企業既可能完全遵從最低工資制度的規定,將工資調整到最低工資標準的水平,也可能不理會最低工資制度,維持原有工資水平不變,或部分地遵從最低工資制度,將工資調整到介于均衡工資和最低工資標準之間的某一水平。⑤丁守海:《最低工資管制的就業效應分析——兼論〈勞動合同法〉的交互影響》,中國社會科學,2010年第1期,第85-102頁。

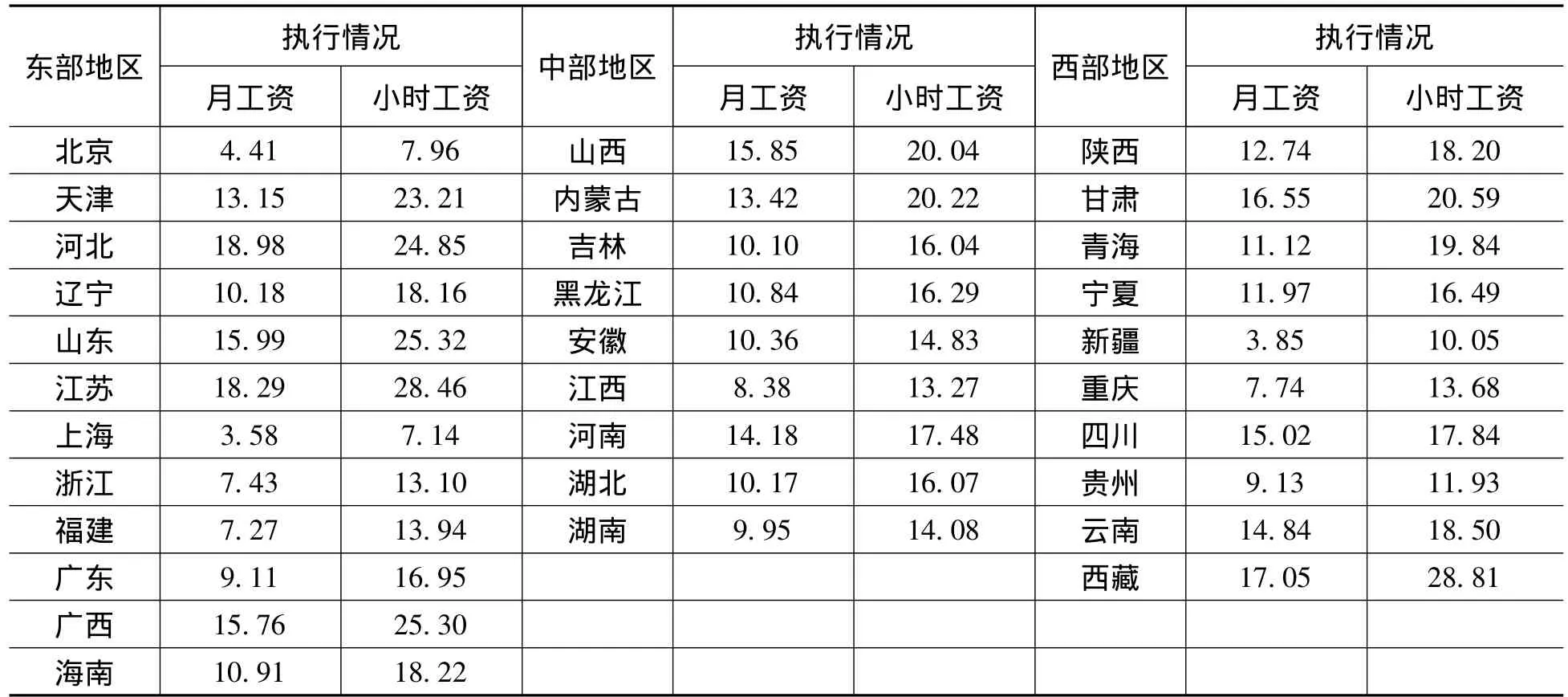

因此,要想知道一個城市最低工資制度的執行情況,可以通過月工資標準與月工資的比較以及小時工資標準與小時工資的比較獲得。低于最低工資標準的比例越高,意味著該地最低工資制度的執行情況越差。我們統計了各省月工資和小時工資低于月工資標準和小時工資標準的比例,見表2。該數據介于0—100之間,數值越大,意味著低于最低工資標準的比例越高,最低工資制度的執行情況越差。

表2 全國各省市最低工資制度的執行情況 單位:%

表2顯示,月工資標準的執行情況較好,小時工資標準的執行情況較差。就月工資標準而言,北京、上海、浙江、福建、新疆等省市的執行情況最好,江蘇、河北、甘肅、西藏等省最差,低于最低工資標準的比例達16.55%—18.98%。就小時工資標準而言,執行情況普遍差于月工資標準,并且小時工資標準與月工資標準的執行情況相差較大,如果僅以月工資進行評判,顯然會高估最低工資制度的執行情況。這樣的政策設計,會促使用人單位延長職工的勞動時間,以規避最低工資標準提高給企業帶來的用人成本提高等問題。根據2005年1%的全國人口抽樣調查數據,城鎮職工周工作時間為0—40小時、40—48小時、48小時以上的比例分別為6.36%、64.04%、29.60%。

三、實證結果

最低工資制度通過以下機制影響均衡工資。首先,最低工資制度的實施相當于強行提高了低技能工人的工資水平,高技能工人的相對工資下降。企業從成本最小化的角度考慮,會降低對低技能工人的需求,轉而使用更多的高技能工人,即通常所說的替代效應。其次,當高技能工人的相對工資由于最低工資標準的實施而下降時,高技能工人會降低工作的努力程度甚至辭職,以抗議這種不公。企業出于提高生產效率的考慮,會逐漸提高高技能工人的工資,因而最低工資制度對高技能工人會產生“溢出效應”。①Grossman J B,“The impact of the minimum wage on other wages,”The journal of human resources,vol.18,no.3(1983.07),pp.359 -378.

公式(1)是職工個人的工資決定方程,其中wageij是城鎮職工的月工資水平(回歸方程中取對數)。MWj是每個城市當年的最低工資水平,Perj是各城市最低工資標準的執行情況,用以控制最低工資標準執行情況對職工工資水平的影響。Pij是決定職工工資水平的個人特征變量,包括性別,年齡(及年齡平方),教育水平,職工所在單位的性質(如事業單位、國有單位、集體單位、個體或私營單位、其他單位等),以此控制不同的所有制性質對職工工資水平的影響。Cj是決定職工工資水平的城市特征變量,包括人均GDP(對數),第一、第二、第三產業占GDP的比重,內資企業產值比重,用以控制城市層面隨時間變化的宏觀經濟因素的可能影響。Zj為各城市的固定效應,用以控制城市層面不隨時間變化因素的可能影響。β0是常數項,β1、β2、β3、β4、β5代表未知參數,其中 β1是本研究最為關注的參數。uij是隨機擾動項。

公式(2)是城市層面職工平均工資的決定方程,MWj、Perj、Cj、Zj與公式(1)中的變量含義一致,Yearj是年份虛擬變量。

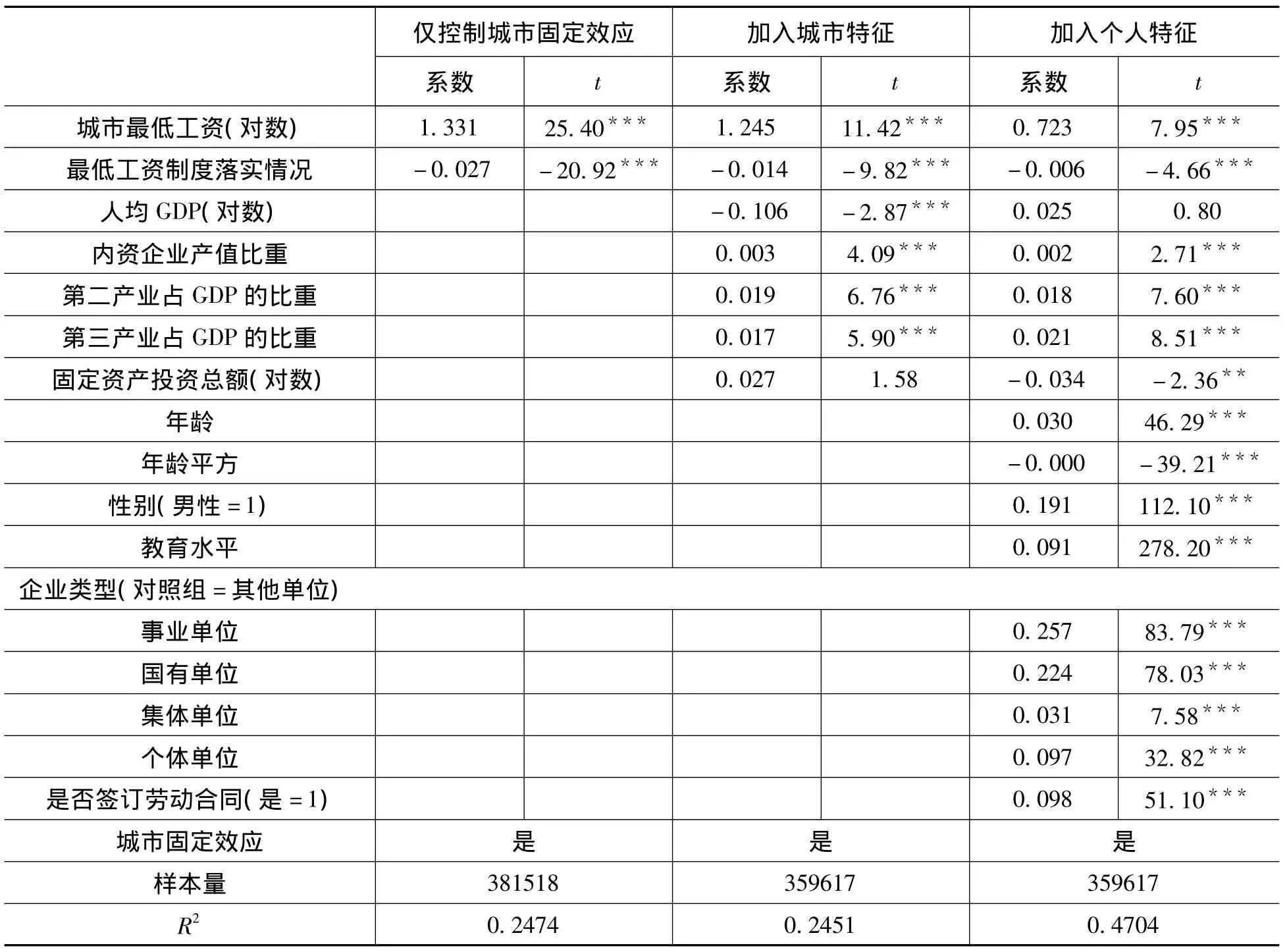

利用個人層面數據回歸,可以得出最低工資標準與城鎮職工月工資水平之間的關系,如表3所示。

從表3第二列可以看出,僅控制城市固定效應,最低工資標準每上漲1%,城鎮職工工資水平將整體上漲1.331%,在1%的水平上顯著。第三列顯示加入城市特征變量之后的結果:最低工資標準上漲1%,城鎮職工工資水平上漲1.245%,系數變小。控制個人特征變量的回歸結果對應表3第四列,最低工資標準對城鎮職工工資水平的影響仍顯著存在,系數進一步變小,最低工資標準每上漲1%,城鎮職工工資水平上漲0.723%。

最低工資制度落實情況的回歸系數符合預期。最低工資制度落實情況越差,城鎮職工工資水平越低。僅控制城市固定效應,最低工資落實情況每改善1%,城鎮職工工資水平將提高0.027%;加入城市特征變量后,最低工資落實情況每改善1%,城鎮職工工資水平將提高0.014%;進一步控制個人特征變量,系數變小,但最低工資制度落實狀況的影響仍顯著存在,落實情況每改善1%,城鎮職工工資水平將提高0.005%。

表3 最低工資標準對城鎮職工工資水平的影響:個人層面的分析

第四列顯示了加入個人特征變量的結果,個人特征變量的回歸系數符合預期。教育水平提高,城鎮職工工資水平跟著提高:受教育年限每提高1%,職工工資水平將提高0.085%。從性別來看,城鎮男性職工的工資水平顯著高于女性。

從單位所有制情況來看,有一半以上的城鎮職工在國有部門工作(包括機關團體事業單位和國有及國有控股企業)。其中,28.07%的勞動者在事業單位,31.17%的勞動者在國有單位,6.14%的勞動者在集體單位;在民營部門工作的勞動者占22.44%,另外還有8.83%的勞動者在外資、港澳企業或其他類型企業工作。從回歸結果來看,外資、港澳企業或其他類型企業的職工工資水平最低,工資水平最高的是事業單位,其次是國有單位,集體單位、個體或私營企業的工資水平略高于其他類型企業,但低于事業單位和國有單位。

在簽訂勞動合同方面,23.88%的城鎮職工與用人單位簽訂了固定期限合同(可以理解為短期合同工),37.07%的職工簽訂了無固定期限合同(可以理解為長期合同工)。回歸結果顯示,簽訂合同人群的工資水平顯著高于未簽合同的人群。

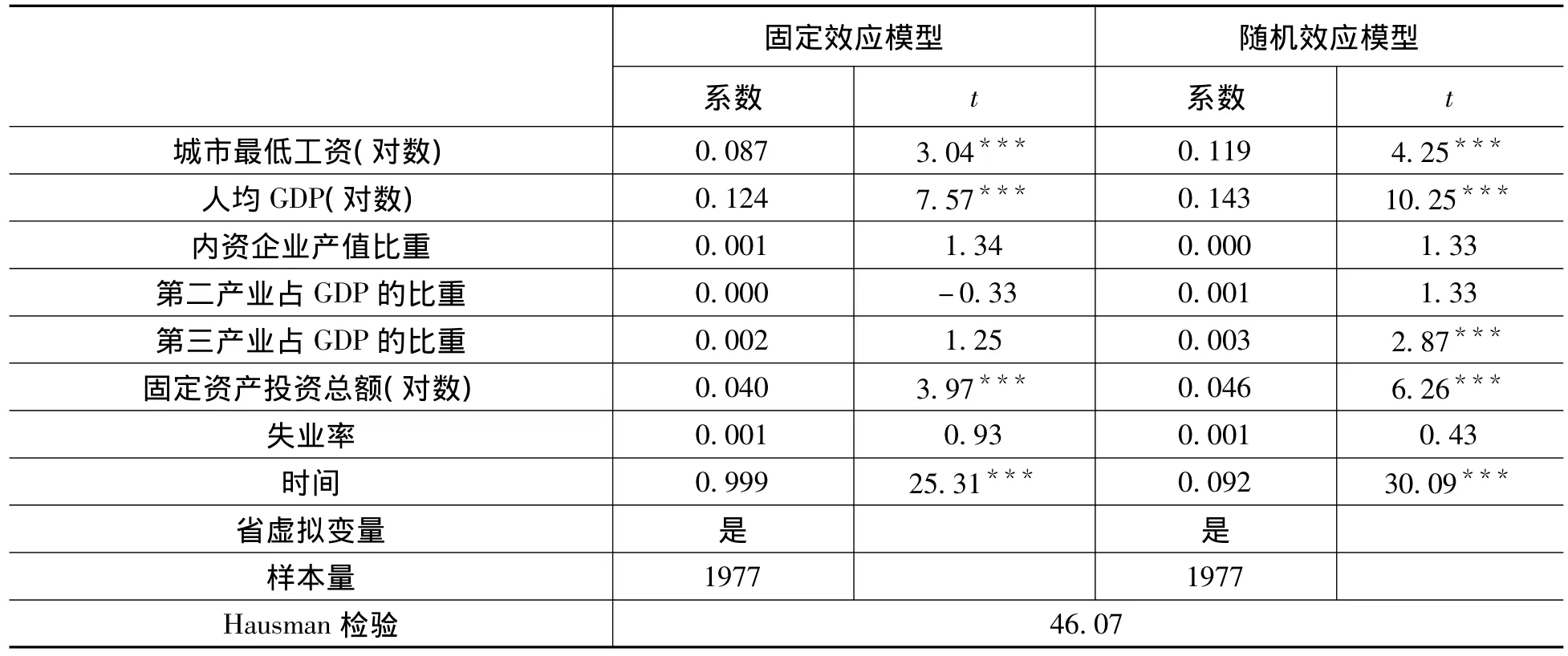

利用2000—2011年城市層面數據回歸得出的結果如表4所示。

表4 最低工資標準對城鎮職工平均工資水平的影響:地級市層面的分析

表4分別顯示了固定效應模型與隨機效應模型的回歸結果。前者主要用來消除城市不隨時間變化的固定特征,后者結合固定效應模型以判斷殘差假設的合理性。從回歸系數看,隨機效應模型與表1的結果比較接近。在控制城市特征變量以及時間趨勢后,最低工資標準每增加1%,城市的平均月工資水平上漲0.119%。但Hausman檢驗表明我們應采用固定效應模型,拒絕隨機效應模型。從固定效應模型的結果來看,在控制城市特征變量以及時間趨勢后,最低工資標準每增加1%,城市的平均月工資水平上漲0.087%。這一結果與馬雙等利用1998—2007年規模以上制造業企業報表數據回歸得出的結果比較接近,根據他們的研究,最低工資標準每上漲10%,制造業企業平均工資將整體上漲0.4%—0.5%。

四、基本結論和政策建議

(一)基本結論

近年來,我國對勞動力市場的管制措施越來越多,新的《最低工資規定》就是典型例子。日益強化的勞動管制會對城鎮勞動力市場產生何種影響,最低工資制度的實施能否提高職工工資,提高哪類職工的工資,都是社會普遍關注的問題。

根據2000—2011年中國各地級市數據,分析顯示,最低工資標準每增加1%,城市的平均月工資水平上漲0.119%。基于2005年1%的全國人口普查數據,采用逐步回歸的方式,分別控制了城市固定效應、城市特征變量、個人特征變量,分析最低工資標準對城鎮職工工資水平的影響,同樣發現最低工資標準能顯著提高城鎮職工工資水平,并且系數要大于地級市層面數據的回歸系數。

上述結論是在控制了最低工資執行情況的基礎上得出的。研究發現,月工資標準執行情況普遍好于小時工資標準的執行情況,并且東部地區的執行情況好于中部和西部地區。最低工資制度執行得越好,當地的職工工資水平越高,在控制了城市固定效應、城市特征變量和個人特征變量之后,最低工資制度落實情況的系數介于0.004—0.006之間,意味著最低工資制度落實情況每改善1%,職工工資水平將上漲0.004%—0.006%。

(二)政策建議

無論是針對全體勞動者還是分類別勞動者,最低工資制度對城鎮職工工資增長有顯著作用,提高最低工資標準可以提高城鎮職工工資。但最低工資制度的實施效果依賴于地方政府的監管力度。研究發現,最低工資制度的落實依然存在諸多問題。第一,小時工資標準的落實情況普遍比月工資標準差,并且小時工資標準與月工資標準執行情況相差較大,如果僅以月工資進行評判,顯然會高估最低工資制度的執行情況。第二,東部地區的執行力度大于中部和西部地區,今后要加強中西部地區的監管力度,真正落實最低工資制度。

最低工資制度的實施,在一定程度上的確能夠提高職工的工資水平,而且對于低學歷勞動者的影響更大,這意味著該項政策的實施對于低技能人群確實有一定的保障作用。另外,最低工資制度對簽訂合同的勞動者影響更大,這說明,勞動力市場的各項管制措施,通常是相互作用和影響的,要發揮最低工資制度的作用,不僅依賴于執行和落實,還依賴于配套政策的實施。

但是,由于本文的分析僅建立在一年的數據基礎上,并且是政策實施之后的第一年,所以無法判斷隨著政策實施時間的增加與執行力度的強化,最低工資制度是否會對低技能勞動者產生其他影響,比如是否會影響他們的就業。