光之映,山之神

中國人民大學藝術學院執行院長 中國美協油畫藝委會委員

中國油畫學會理事 中國人民大學文藝復興研究院院長

1956年出生于陜西武功

1982 年畢業于南京藝術學院工藝美術系

1986年獲該院美術系油畫專業碩士研究生學位,師從劉海粟教授和蘇天賜教授,專攻意象性油畫創作

1988-1990年 任《中國美術報》編輯

1991-1998年 職業畫家

1999年 南京大學雕塑藝術研究所教授

2000-2010年 南京大學美術研究院教授,油畫教研室主任,南京藝術學院客座教授,南京博物院特聘畫家

2011年至今 中國人民大學藝術學院教授、博士生導師

2005年 國家課題《佛教藝術圖像學研究》首席專家

在當代中國油畫界,丁方因其學者型的藝術理念以及特立獨行的藝術風格而格外引人注目。早在20世紀80年代初,在眾人皆熱衷于追逐、描摹各種流行炫目的技法之時,丁方就開始只身行走于黃土高原、青藏高原,探尋荒漠戈壁、崇山峻嶺的特質,在大自然中尋找自己對信仰的理解和對藝術心靈的追問,但他所致力追尋的不僅僅是某種繪畫形式,而是更為深刻的,形而上的美或崇高的精神。

在多年的學術研究與藝術創作中,丁方最為傾情執著的還有對西方文藝復興的深入研究——從精神理念到繪畫技術,在這樣的探究中,逐漸發掘出一種永恒的東西,一種經過時間的積淀和精神的洗禮而剩下的“痕跡”——這就是信仰,丁方由此也儼然成為神圣精神的信仰者和領受者,如此之信仰和領受奠定了丁方藝術的高度,而丁方也以其特有的言語和畫語,多視角地展示出他心靈深處神圣之光降臨大地時的悲壯與恢宏。

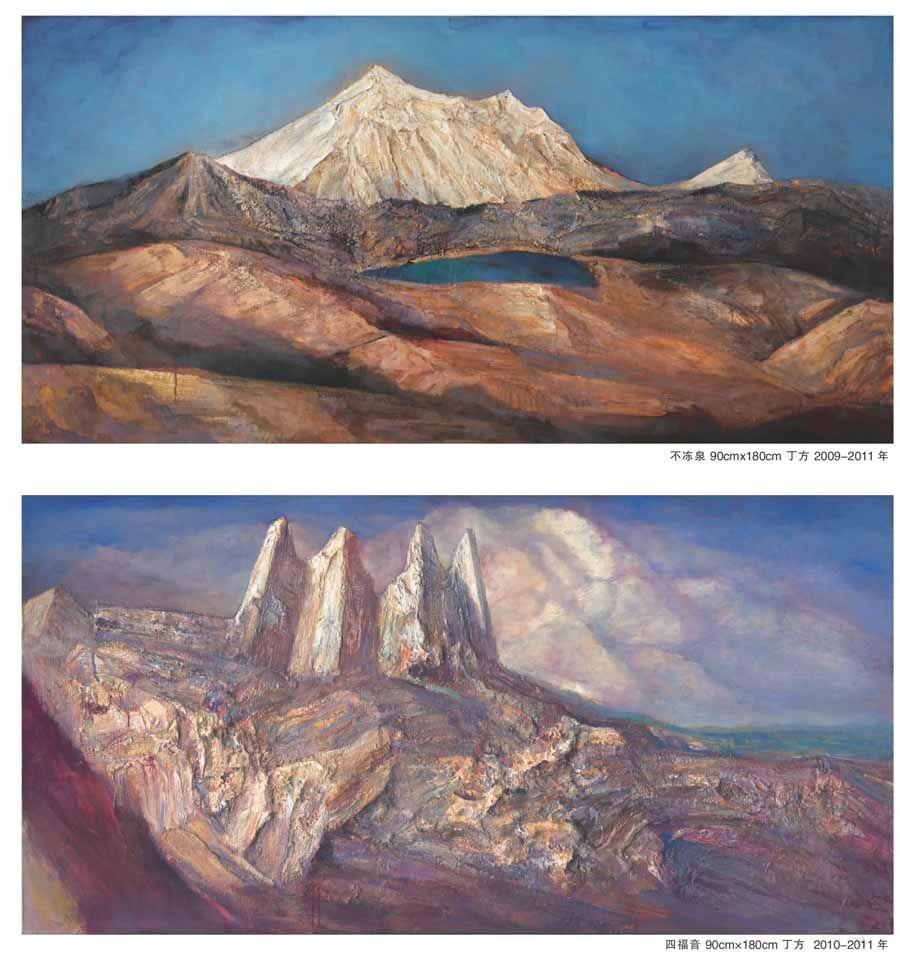

他的《神圣山水》系列作品是《大地之歌》系列的延伸和升華;《大地之歌》則是以哲思性的理解來表現黃土高原所特有的“風蝕地貌”。而這一系列的風景更有些象征主義色彩,尤其是與宗教精神有某種內在關聯,但又迥異于宗教教義的圖解;從這種意義上來說,這一系列的風景更接近于表現主義,但是,它與熱衷于表現個人怪誕經驗的西方表現主義繪畫又有質的不同,丁方的表現主義更加厚重,表現的是人類的受難和奮爭,是某種超越個人的普遍情感,從這個角度來看,丁方的“神圣山水”與德國藝術家安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)的某些作品有異曲同工之妙,他的畫作正是通過吸收宗教、神話和歷史中的神秘主義思想,用隱喻的方式表現出人類受難與應許的歷史。在丁方的畫作中,朗照于冰峰絕頂上的陽光,映照于裸露的高丘和陡峭的深壑,整個景色荒涼、雄渾而又挺拔。這是一種人格化的風景,在畫幅上沒有瑣碎的情愫,沒有顯而易見的人類蹤跡,描繪的是一種極富象征色彩和精神寓意的山川大地形象。他以富有哲理的筆調,賦予自然風景以深邃的精神力量,讓作品中的山成為靈魂的道場,使其具有震撼人心的神圣、崇高之感。

從繪畫技巧來說,丁方絕對是個完美主義者,他喜歡在畫布前思考、躑躅、反復涂抹,他喜歡不厭其煩地探尋各種材料的表現力,研究各種肌理的精神內涵,發掘構圖、光色變化的各種潛能,但這種創作習慣和狀態并不僅僅只是停留在技術上的考量,而是為了更確切表達帶有哲理探索和人文心靈深處的豐富感受。自20世紀80年代中期以來,丁方畫面中開始出現一種最為重要的構成要素:光。這不是通常意義上讓萬物呈現的自然之光,而是一種象征意義的光,一種改變世界萬物的狀態讓萬物獲得靈性與升華的光,這種光即“神圣”的象征。而光來自信仰,信仰是神圣與靈魂的相遇,也只有光,才能凈化先天的苦痛,使悲愴的靈魂向神圣升華。

其實,丁方的畫面之所以能夠從具象的苦澀大地逆轉成為“神圣山水”,在很大程度上是源自“光”的提升作用。正是在燦爛光輝的照耀下,神圣感從先知先覺者心底油然而生,普羅提諾的新柏拉圖主義“神光流射說”,恰好映射了今日的“神圣山水”。盛唐時期的“金碧山水”、“青綠山水”,是最接近“神圣山水”理念的藝術形態,但并未真正達到這一境界,材料技法正是一個重要的掣肘因素,而丁方正是巧妙地運用了文藝復興留給后人的寶貴遺產——木版坦培拉、厚涂薄罩、間接畫法等一系列油畫技巧,使他筆下的中國西北大地贏得了升華的契機,“悲愴”變容為神圣,“苦痛”轉化為高貴。

丁方的“神圣山水”,因為具有藝術沉思者的特質,具有寧靜而不乏張力的表達,而中透射出巨大的精神力量,當“光”映照于大地,積淀于內的神圣感被瞬間激發,煥發出黃金般璀璨光芒,這不僅僅是山水,更是民族精神的映射。

駐足于丁方的“神圣山水”前,我感受到的是一位具有民族責任感的當代藝術家對我們這個時代的深入體驗與獨特表達,他以古典主義的人文魅力與個性化的歷史思考,再次回溯古典繪畫的本源,超越膚淺的再現,直抵當代人類的心靈之境,從而使我們能夠從他獨特的個人體驗中,去領會和感受歷史傳統中蘊含的民族精神和文化精髓。

張俊沛

中國人民大學藝術學院美學博士

2015年8月28日