由古典到現代形態的轉變

夏碩琦

自20世紀初葉,在中華民族救亡圖存的社會大背景下,文化藝術界的有識之士,就開始呼喚中國美術的現代化,并探索其實現的途徑。歷經坎坷和歷史的曲折,經過反復的學術論爭和不斷的反思,通過幾代人的實踐、探討和不懈追求,終于涌現出像齊白石、徐悲鴻、蔣兆和、潘天壽、李可染、黃胄等這樣的開時代新風的大師,他們在中國寫意畫領域既承揚傳統又有新創獲,他們所創造的新的繪畫語言、嶄新的審美形態,具有濃郁的民族特色和中國現代性的品格,既不同于西方現代形態,又前無古人,具有劃時代的意義。 中國工筆畫藝術歷史悠久,曾出現過晉唐、兩宋的藝術高峰,曾彪炳于世界。歷史走過曲折之路,工筆畫由古代的昌盛到近、現代的式微,原因是復雜的,既有社會的文化的外部因素,又存在著美學觀念和繪畫自身的內部原因,是他律和自律共同作用的結果。正因為其盤根錯節,所以在寫意畫獲得突破性蓬勃發展之時,工筆畫仍處在低谷,在主流之外的邊緣步履蹣跚。

一

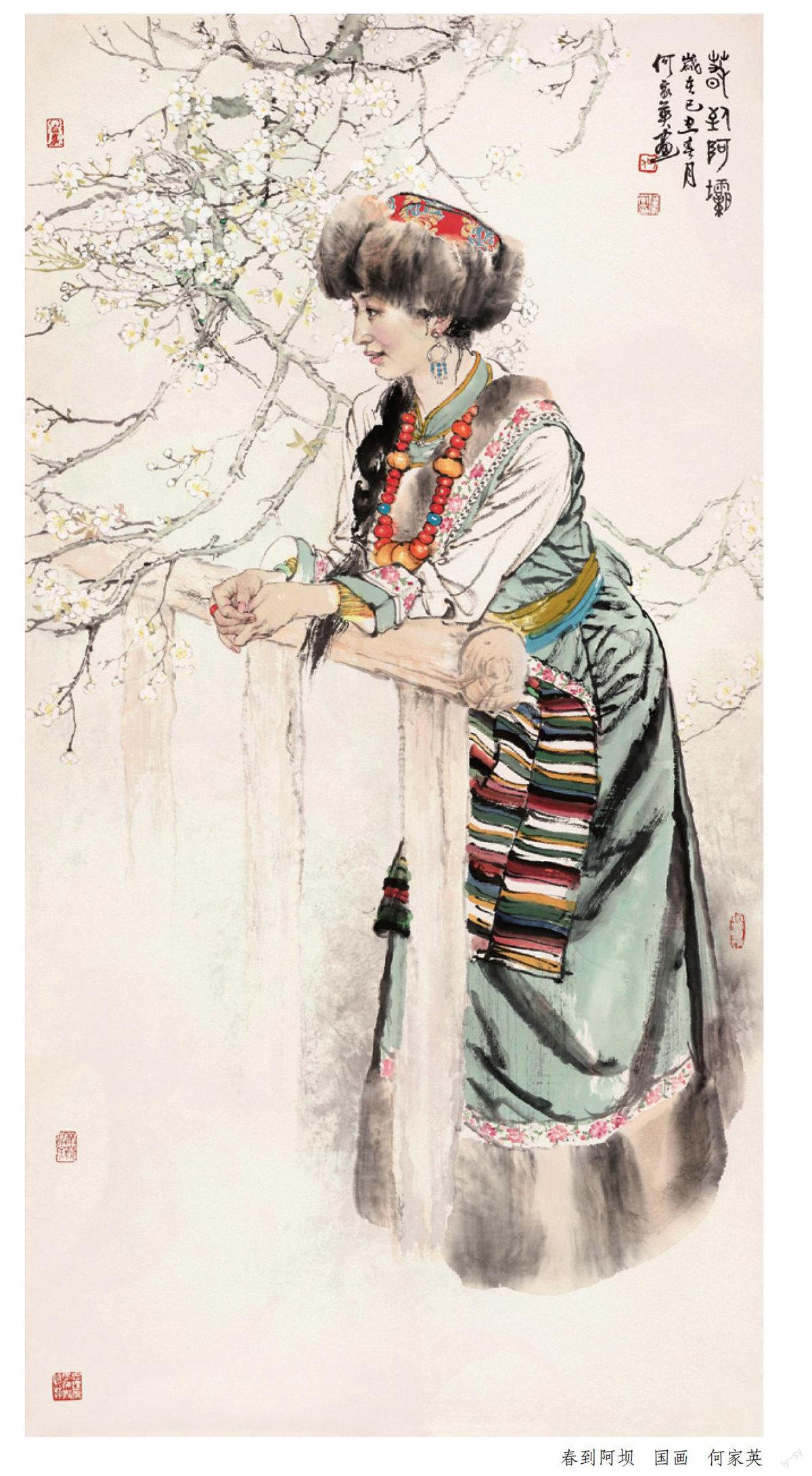

歷史進入改革開放新時期,寬松自由的文化氛圍,首肯創新的社會風氣,西方文化思潮的涌進,傳統文化精神的高揚,中西文化的相撞擊、相摩蕩、相共存、相滲融,這是個思考、判斷、選擇、創造的時代。時勢造英雄,時代為善于思考、有價值判斷力又有綜合創造精神的藝術家提供了縱橫馳騁的舞臺。在工筆畫界確實涌現出一批視野開闊、藝術思維活躍、有創造精神的才俊,他們以其新創造的具有現代意識、時代特征和民族文化精神的新審美形態的工筆畫,使工筆畫由衰落走向繁榮,由邊緣邁步主流,何家英是其中最杰出的代表。就其學術成就而言,他可與當代寫意畫的大師們相頡頏,就其學術影響而論他是工筆畫界名副其實的領軍人物,若從史學的視野來考察,他當是工筆畫歷史發展長河中一顆閃亮的新星。他既是傳統富有革新勇氣的繼承者,又是工筆畫現代形態的創造者,他的藝術創造決不遜色于古人。

二

何家英的藝術是根植于現實生活的。他的作品具有濃郁的生活氣息和鮮活的生命感。其成名作《十九秋》,雖然在藝術技巧方面尚不如爾后的代表作那樣爐火純青,但已充分昭示出他不同凡響的才華。中國藝術最講詩意和境界之美,他的這幅畫就在溫婉中浸潤著淡淡的憂傷意緒,畫家把鄉村姑娘那種自然、素樸、本然的美,表現得猶如山坡上綻放的鮮花,從審美觀念上截然不同于古人筆下的仕女。 該畫主人公那神思飛揚的入夢情態,宛若迷人的謎語,彌漫著朦朧的詩意,透露出中國當代藝術詩性特征的端倪。

意境是我國詩、書、畫的靈魂,何家英是創生意象、營造意境的高手。《山地》成功的關鍵,是畫家幾經推敲終于創生出最富象征性意蘊的繪畫意象:“面朝黃土背朝天”、勞作不息的老農造型。這個緘默、沉重,看不到面部表情卻凸顯出堅韌“脊梁”的繪畫意象,飽含了畫家深切的人文關懷,深厚的歷史感和人生命運的滄桑感充溢其間。從繪畫語言的單純凝重、富有視覺沖擊力而言,其與現代藝術語言效應相仿佛。

《秋冥》意境的主要特征是以有限的視覺意象通往無限的思維空間,刺激觀賞者主動展開想象的翅膀,享受到美的太空遨游的詩興。《秋冥》是靜穆而空靈的,花季少女因思入渺茫而出神,因冥想聯翩而忘我,其外形情態靜如止水,而內在心神卻又如靜水深瀾一樣流淌。畫家以他富有靈韻的妙筆使畫境超越有象、有限,讓人做神馳環宇的無限精神漫游,共享天人合一的美妙。“天人合一”的境界,與西方現代藝術精神并不相容,而這恰恰是中華文化的精髓,也最具普適性的現代價值。

三

精神超負荷的緊張,又飽受城市噪音與空氣污染之苦的現代人,身心最向往之的是:寧靜和清新。何家英的畫最顯著的風格特點是“清”,清氣襲人,寧人心神。這種清的格調來自他內在的氣質與性情。而藝術最深層的魅力是離不開人格的表現的。若以清雅、清純、清秀、清俊、清麗、清真、清逸、清新、清妙 來評價何家英的畫,我想是切中肯綮的。而這種于今渴求而難得的清新,正體現了現代人生命深層的審美訴求。 何家英塑造的人物既清雅、純潔又和諧、優雅,自然得到親身經歷過文化大革命殘酷斗爭、心理扭曲、痛定思痛的人們的強烈喜愛與關注。他的藝術因能回應、滿足時代的心理訴求,而具有不可替代的當代性。何家英的人物也著力于表現人性美,可說是穿著時尚服裝卻又內蘊著至純、至善、至真,追求圣潔的女性,飽受假惡丑糾纏與困擾的現代人,對真善美最是心儀向往的。這確實是與充斥于西方現代藝術中的狂躁、分裂或DNA突變式的怪異大相徑庭。所謂現代性并不存在一個抽象的西方標準,絕不能唯西方馬首是瞻。中國有自身的文化、國情,有自己的現代性。中國作為在軸心時代創造原生文化的世界四大文明古國之一,是當今唯一僅存的文化沒有中斷的國家。天降大任于斯人也,何家英以其天才創造,使瀕臨困境的古老畫種煥發生機,并創造出現代新形態,其價值不言而喻。五百年來盼此君。

四

中國文化是重技的,但又追求技的升華,技進于道。何家英的技巧是高難度的,他既重視發掘、承揚傳統,又不拘守成法,為了胸中意象、視覺感受的充分、詩化表達,他可以超越中西做跨文化的借鑒與吸收,用以創構工筆畫新的語言體系、創生新的藝術技巧。他長于把西畫的寫實元素與東方的詩意與靈韻天衣無縫的巧妙的融為一體,絕不會出現拿毛筆畫素描式的生澀與尷尬。他因技藝嫻熟而游刃有余,而心手相應,達到指與物化的境地。欣賞他的技巧是一種特別的享受。 何家英結構形體非常講究骨法用筆,一筆決生死,決不猶疑含糊、拖泥帶水。他刻畫人物,其精微處,如眉眼、口鼻,能在筆的起收、輕重、虛實、疾徐、運轉乃至特意施用的一抹飛白中,一筆寫出,而能形神兼備,氣韻生動。其準確性、精微性、風險性,讓人想到郢匠運斤斫去鼻尖上的白堊而不傷其鼻的故事。 他特重視對人的靜觀默察,體悟各人互不相同的神情與內在的韻味,成竹在胸,他開筆就抓特征,把握重點帶動全盤,以不全之全,達到畫面的高度概括、凝練,獲得舉重若輕的快感。何家英特注意畫眼睛,他的獨門絕技也表現在阿睹的出彩上。他畫眼睛不畫上眼瞼,而是在描畫眼球時用筆擠出,以筆的虛實變化,使眼瞼與眼球之間自然生成含蓄的層次感、靈動的空間感。他描繪少女的明眸,似秋水揚波,有“美目盼兮”般的神氣與靈動。他畫面部肌膚既不是傳統的三白法,也不似日本畫中常見的白臉,而是極富生命感的,肌膚似乎有彈性,似乎有內部血氣泛起的皮膚光潤感。他是一位有身體意識的畫家,他塑造的形體美極富細膩的視覺感性層次,能激起你對身體及其內在品性的敏銳審美感覺,這是古人所沒有的東西。現代身體美學認為“身體應是被教化的對象”,何家英的可貴恰恰在于他在表現身體美的同時更把文化熏陶的美化作視覺享受。 何家英善于挖掘心靈,長于用畫筆撲捉那飄忽不定的神情意緒。他的語言技巧支撐他能把女性的個性心理、微妙意態與韻致,由意象化為視像。細節刻畫有助于強化性格表現,《滄桑》中莊稼漢的花白胡子所起的作用可為顯證。何家英畫花白胡子不是畫出而竟是留白技法的妙用。你若近看,但見黑白錯布、模糊一片,但退后再看,粗而硬的花白胡茬子,分明原生態地長在嘴邊。面部又用干筆淡墨、毛而不光的澀線條,類似于山水的筆法畫皺紋,筆簡意豐地把莊稼漢那倔強的性格與滄桑人生躍然紙上。 何家英的筆墨高韻深情,取諸懷抱,以性情為本;線條柔而韌,若錐畫沙般地入紙,似屈玉、折釵般地柔中含剛,運筆疾而澀,力實而氣空,富有節奏與韻律感。他設色如寫詩,重情調、意蘊,以意象色為主,而能隨類賦彩,追求在高度的單純中見豐富,在清空澄明中見優雅、雋永,色彩如詩。他畫時裝的質地感,如柔軟的絲織品、粗獷的勞動布、手工編織的毛衣等,達到幾可亂真的程度。但他決不是為了炫技,而是服務于塑造人物性格的需要。這些外在的服裝、衣飾、款式、色澤等,都恰是現代審美觀念的反映。

五

何家英在求學時代就喜歡寫意畫。他青年時期創作的《春城無處不飛花》,雖然還難脫五十年代主題畫創作的模式,但他的筆墨氣息、畫面氣象、人物個性,都顯露出寫意畫的精、氣、神。 他的《孫中山》采用沉郁凝重的筆墨,揭示出風雨如晦、雞鳴不已的年代,領袖病危給翹首黎明的民族帶來的巨大哀慟。他的《楊開慧》更是筆精墨妙,含蘊豐厚,把“我失驕楊君失柳”“淚飛頓作傾盆雨”這沉郁頓挫的詩境形象化了。 何家英寫意畫第一個值得肯定的方面,即在于重視情意的表達、詩意的呈現。他的寫意畫大體上可分為兩路:一路濃墨大筆,意氣淋漓,屬于徐悲鴻、蔣兆和新寫意畫體系;另一路當屬工中有寫,寫中有工,是他工筆畫的蛻變,既保留了工筆畫造型深入、重意味內涵的優點,又擺脫精工描畫過程的拘牽與束縛,可以放筆直取,徑情而為。對于何家英來說這是一種新探索,路子寬闊,越來越受到畫界的矚目。

2012年初 于北京天道酬勤書屋