照片里的書香

章開元

從攝影的角度講,書與攝影關系最大,攝影是書的最大受益者之一。沒有書這一媒介,不知會有多少照片被埋沒,不知有多少論述攝影的文章將無處發表。在向更廣泛的人群傳播攝影作品和攝影理論方面,書的作用豈止功不可沒,甚至可以說沒它根本不行。正是因為有了書,今天的世界才變得精彩。

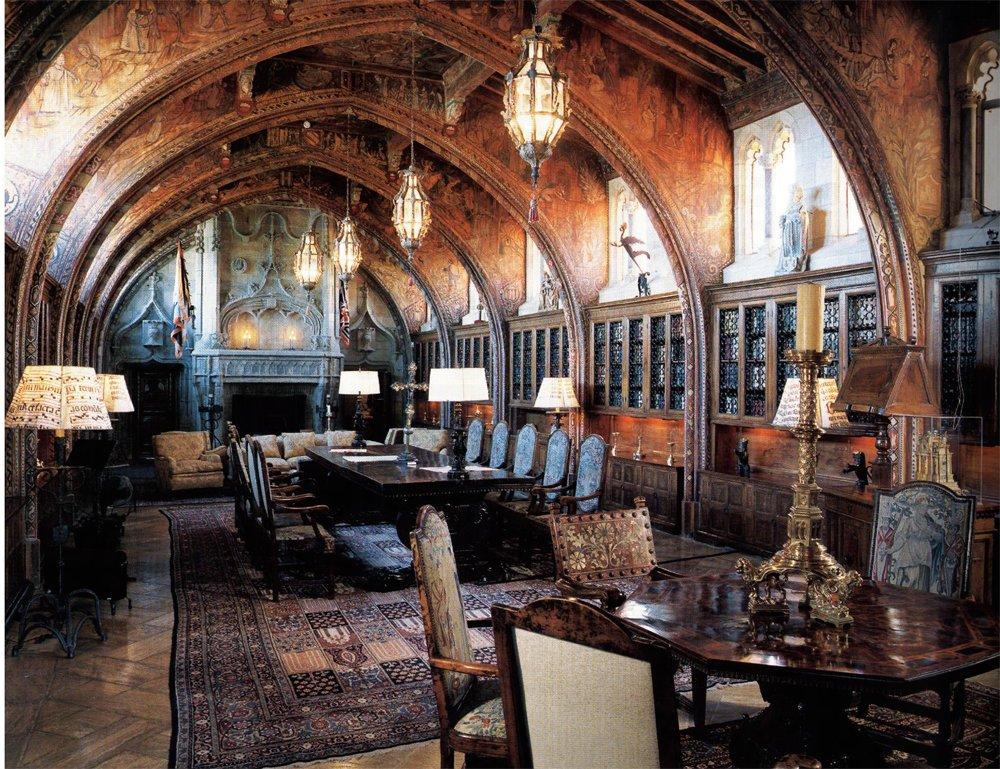

不過在當今數碼時代,移動互聯網興盛的大環境下,有著幾近千年歷史的書籍似乎不那么吃香了,這也無可奈何,大可不必為此惋惜。在這個世界上,從來沒有一種東西會永遠吃香。書籍的文化信息載體功能,在方便、價格、容量方面,自是無法與現代化信息傳播手段和數碼技術相匹敵。漸漸地,書的外在形式大過它所承載的內容,成為了許多人的文化包裝。現在許多有錢人買書、囤書不是為了看它的內在,而是圖一種形式感,這倒真應了外國書商的一條廣告詞——“書是最好的家具”。書店和圖書館都不會在短期內消失,家里放點裝潢漂亮的書的確也能為主人賺點面子。總之,書是一種美麗的東西,尤其是那些設計與制作都非常精美的書。書的樣子,味道,還有因它而營造出來的環境,是擺上多少電腦屏幕都無法替代的。

就在前不久(2015年1月28日),我在《新華每日電訊》報頭版看到李克強總理的一篇講話,其中提到:“加強知識傳播和積累,建設‘書香’社會。”我在贊成之余還感到非常振奮,因為“書香”這兩個字似乎已漸漸被“屏光”和無所不在的電磁污染代替。營造全民閱讀的社會風氣,雖然被一再提及,但至少在大多數年輕人中,書卷在手的老派,怎敵得過手里握著的幾寸熒屏。書的那種手感和味道竟然已是昨天遺風了。

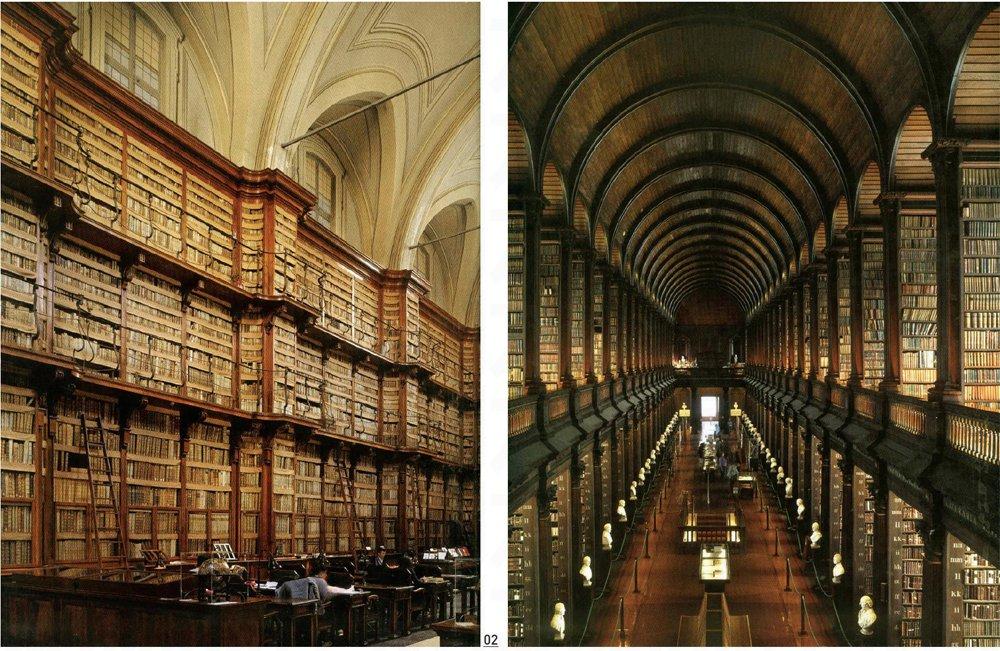

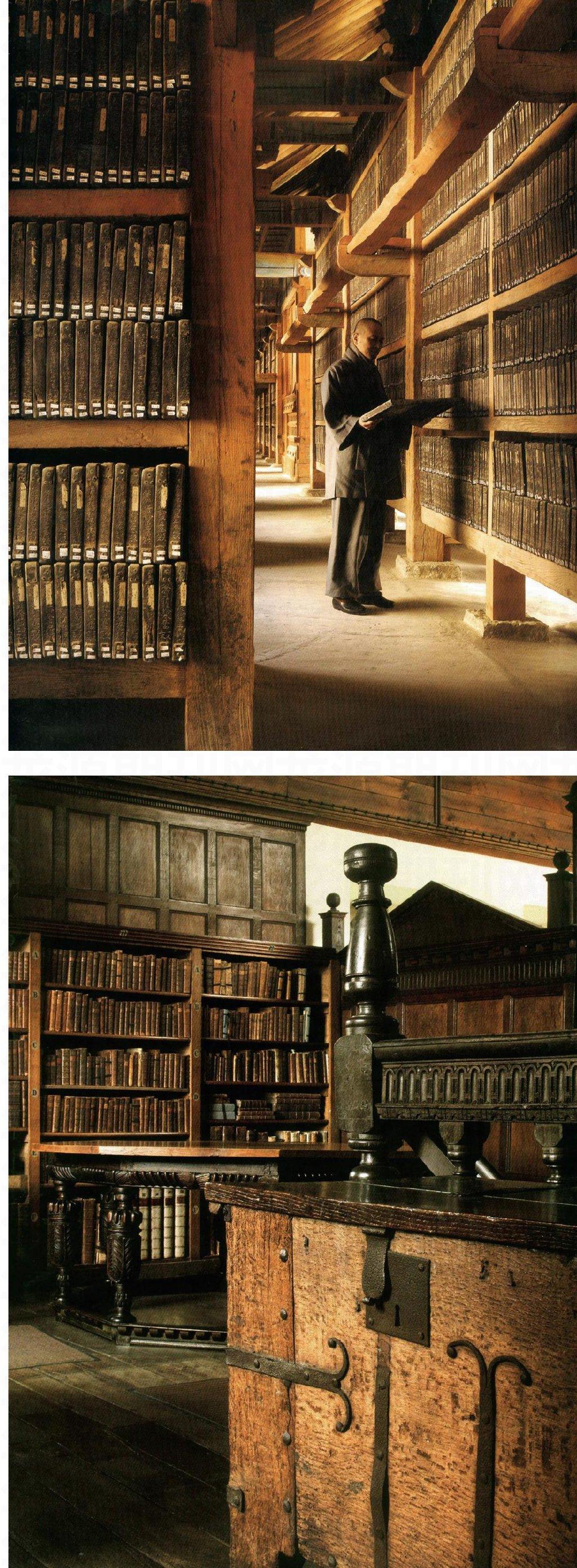

提到書,自然就會想到圖書館。普天下圖書館千千萬萬,只可惜還沒聽說有哪一家圖書館是專門收藏攝影圖書的。攝影圖書館的概念并不新,但要做起來有一定難度,既需要雄厚資金支持,也要有一些時間和真正懂行的人,更需要主持者對攝影的感情和感受力。因為攝影圖書中有相當一部分是價值較高的畫冊,既費錢又占地方,老翻還容易“散架”,不讓人看又起不到圖書館的作用,這個“兩難問題”真不太好解決。但是無論是上檔次的畫冊還是平裝攝影書,再到各種版本的照片,都應該立即動手收集,因為再晚,這些東西將會越來越少。

從照片和圖書版本的角度考慮,每一種都有它獨特的價值。攝影書里既有孤本也有善本,只是年代不夠久遠而已。今天這些書的價值或許不高,今后的價值也許也高不到哪兒去;但天下不是所有東西都是以價格論高低的。比如成批生產的LV包能賣好幾萬,但天下只有幾本的稀有圖書,到頭來也許還賣不出這個價,這只能說明,天下喜歡書的高雅人永遠是少數。喜歡書的人未必就是懂書的人,而懂書的人一定會是喜歡書的人。

在我們周圍,凡喜歡攝影的人,大多是愛書之人,尤其是攝影書。在攝影上有提高思想的進取者,光拍而不看書恐怕是不行的,確切說以前還可以湊合蒙人,那是因為照相機稀罕,現在和以后肯定是沒戲了。

一些發點財的人,有的買房子置地,有的賭石頭搞文玩收藏,更差勁兒的抽鴉片包二奶,買書的人卻是少數。不止中國,外國也一樣。看看美國老電影《查令十字街84號》(查令十字街是英國倫敦的書店一條街),就知道要想把一家書店維持下去有多難。普天下圖書館基本上都是國家撥款支撐的,要想自己養活自己,夠嗆。不過在中外歷史上,有許多著名的圖書館都是在私人圖書收藏家捐贈或死了之后圖書遺產無人繼承的基礎上建立起來的,美國紐約的摩根圖書館就是典型的例子。20世紀上半葉,美國有十來個有實力的圖書收藏家,靠經營鐵路或石油之類的產業,發了些橫財,不僅蓋了大宅子,還特愛買書,但又不是特別懂,裝高雅;他們委托專人采購,自己只管簽單。沒想到,正是這種“有錢任性”的瞎買,無意中拯救了一大批有可能毀于戰火或進焚燒爐的珍貴圖書。

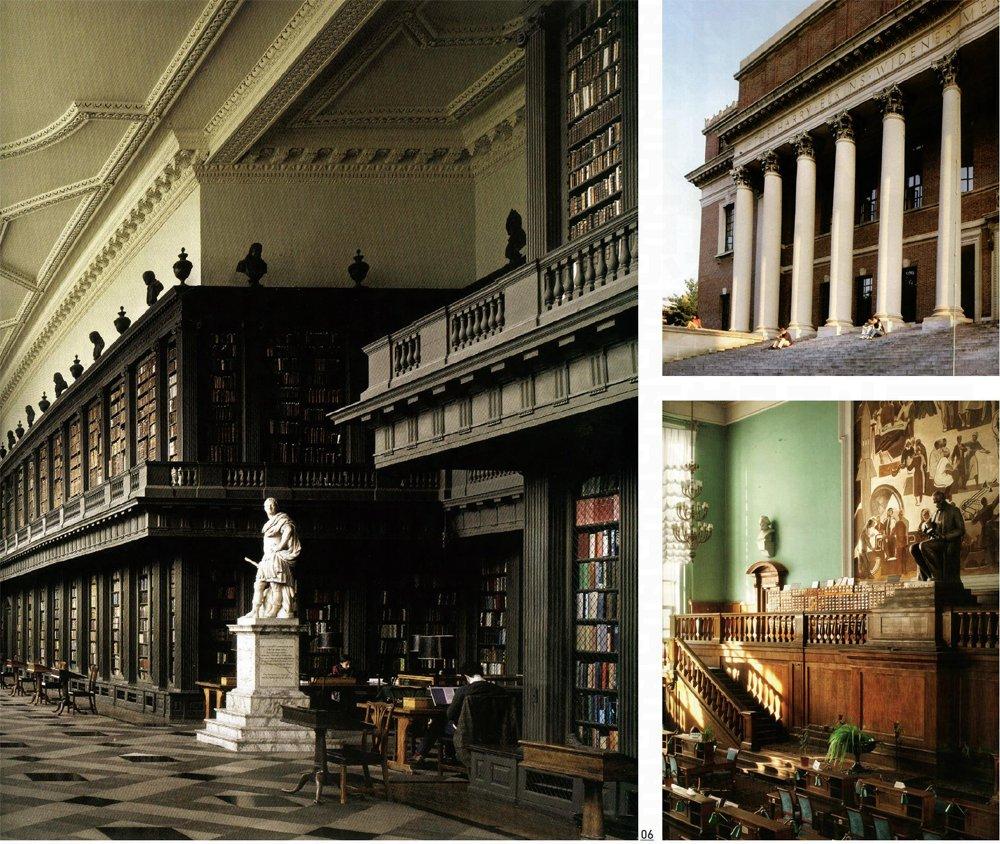

著名的哈佛大學1636年創辦時也是一窮二白。1638年,當時還叫劍橋學院的哈佛大學接受了約翰·哈佛先生捐贈的400冊圖書。當時一下子能拿出這么多書的人很少,普通人家能有本圣經就很不錯了。

近300年后,在這座著名學府中還發生了一個凄婉動人的故事。1915年之前,哈佛還沒有一座像樣的圖書館,200多年來雖然攢了不少書,但都分散在各系中,借閱起來非常不便。1912年,哈佛年輕的畢業生哈里·艾爾金斯·威德納在泰坦尼克號郵輪沉沒事件中遇難,年僅27歲。她的母親悲痛萬分,為了紀念死去的兒子,將兒子生前酷愛的所有藏書全部捐獻給他的母校。為了讓愛子的圖書有個能與之相配的安身之所,富有的母親同時還奉送給哈佛大學一座帶有希臘式立柱的紅磚圖書館。這座用她兒子命名的圖書館就是今天哈佛大學的主圖書館。15年前的秋天,當我坐在這座圖書館臺階上歇腳的時候,不禁想到,威德納死去的時候還不滿30歲,已經有這么多書,他要是活到80多歲,那該有多少書呀。當然,對于中國人來說,哈佛的“燕京圖書館”更具吸引力,但是我看了以后反而感覺不是滋味,這么多的好書以及珍貴資料,都跑到它那兒去了!紐約哥倫比亞大學東亞系的圖書館我也去過,那里也有不少關于中國的書及資料。但我敢說,除了少數真正精通者,老外對中國書文化價值和版本的了解無論如何也不及咱們自己人,就像中國人同樣很少了解喬叟和莎士比亞一樣。放在它那兒真有點可惜。

100年前,美元是“金本位”,是實實在在的硬通貨,而清末民初的中國,國力衰敗,別說有系統、有規劃地藏書,一般人家連個遮風避雨的地方都沒有,況且書又很嬌氣。說實話,在某種程度上講,書比人還難伺候,遇到水火,人能跑,書卻沒地兒躲。虧了當年有那么幾個有錢任性又愛買書的西方人,在中國兵荒馬亂的年代,買了不少他們并不知其真實價值所在的舊書,遠涉重洋地運到地球另一端,無意中也算起到了保護書籍的作用。否則的話,這些書也許早被毀了。

通常,美國人去英國買英文書很平常,因為他們在文化上一脈相承,所以價值不難判斷。如今,美國華盛頓特區的福格·莎士比亞圖書館就保留有全世界最全的、有關莎士比亞的圖書。靠石油發家致富的福格夫婦,膝下無兒無女,最大的嗜好就是搜集各種版本有關莎士比亞的圖書,無論貴賤新舊一網打盡。歷經40年,兩口子專程赴英國采購莎士比亞圖書11次,后來有關英國文學的珍稀版本圖書也納入收藏范圍,始成今天的著名專業圖書館。一句話,如今要想研究莎士比亞,要看各種版本,不是去英國而是該去美國了。

相比之下,美國另一著名學府普林斯頓大學葛思特圖書館里的中國醫書,來的就更富有戲劇性。同樣還是美元比較值錢的那個時期——1920年代,美國建筑工程師葛思特來北京出差,不經意中在北京的天橋地區買了一瓶再普通不過、由河北定州鄉鎮土藥廠生產的馬應龍眼藥水。抱著試一把的態度,對付他那西醫久治不愈的青光眼。沒想到他用了一個星期就見效了,病情大為緩解。隨即引發了這位對中醫藥一竅不通的美國建筑師的興趣。由于不久要回國,故委托他的朋友、海軍駐華武官吉利斯,代為搜集散落在中國民間的各種中醫處方和醫書。在中醫方面,吉利斯本人雖是外行,但仗著財大氣粗,游走京城各大書肆,不管三七二十一,看見不錯的立即買下。到1928年,這個美國門外漢已購得中國古籍善本醫書2000余種,10萬多冊。其中有許多是購買者本人一直到死都不知道的,天下只有一冊的絕世版本醫書。隨后,吉利斯將這批圖書全部運往加拿大。而在1938年,又由出資人葛思特轉贈予美國新澤西州的普林斯頓大學。但當時的普林斯頓大學并不知曉這批中國舊書的實際價值,不想貿然接受,先聘請懂中國版本圖書的專家王重民先生好歹“瞅一眼”,把把關。看看值不值得收留這批外相并不怎么樣的“印有方塊字的草紙本子”。中國古書的外觀與西文古書的外觀差異很大,前者是軟皮平放的,后者是硬皮豎放的,所以普林斯頓大學對這批中國舊書的價值拿不準也不奇怪。請來的中國專家只是大概看了看,就肯定了這批書的價值。斷言其中將近一半是中國最權威的北平國立圖書館和美國最權威的國會圖書館所沒有的。這批書隨后被運往美國普林斯頓大學,并據此成立了葛思特東方圖書館。中國著名學者胡適于1950年7月1日成為這座專業圖書館的首任館長,他在這里干了2年,寫出了5萬字的介紹。

除去文學和醫學以及其他學科,書對攝影的貢獻也是巨大的,難以用三言兩語來形容。但反過來,攝影也沒有冷落書,自打攝影術發明以來,以書為拍攝對象的各類照片也是鋪天蓋地。今天,傳統的攝影以及照片制作方法和紙質書籍都面臨巨大挑戰,這種情況在20年前還沒有被人想到。但許多固執的攝影人總覺得,一張照片在屏幕上看,和在相紙上看以及在書(畫冊)上看,給人的感覺是不一樣的。