中部六省區域物流競爭力對比分析

徐勇飛

(常州紡織服裝職業技術學院,江蘇 常州 213164)

1 引言

隨著經濟全球化和區域經濟一體化的步伐逐漸加快,區域間的物流活動日益頻繁,并且區域物流為區域經濟的快速發展提供了支撐與保障,在改善區域投資環境、產業發展環境和提升區域競爭力等方面發揮了巨大的促進作用,區域物流已成為區域經濟發展的重要推動力。

2004 年3 月5 日,溫家寶總理在第十屆全國人民代表大會第二次會議上所作的《政府工作報告》中,首次明確提出了“促進中部地區崛起”的戰略構想,并且指出“加快中部地區發展是區域協調發展的重要方面”[1]。在隨后的幾次中央重要工作會議中,國家領導人多次提出要抓緊制定促進中部地區崛起的政策措施,將中部地區建成全國重要的糧食生產和能源原材料基地、現代裝備制造和高技術產業基地以及綜合交通運輸樞紐。加快中部地區發展是提高我國國家競爭力的重大戰略舉措,是東西融合、南北對接,推動區域經濟發展的客觀需要。

2009 年3 月13 日,國務院辦公廳發布了《物流業調整和振興規劃》,以此作為物流產業未來發展的指導方案,并強調必須發展現代物流,建立現代物流服務體系,以物流服務促進其他產業發展[2]。2011 年3 月16 日,國家出臺了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》,強調在“十二五”期間,我國將大力發展現代物流業,加快建立社會化、專業化、信息化的現代物流服務體系,優先整合和利用現有物流資源,加強物流基礎設施的建設和銜接,優化物流業發展的區域布局,支持物流園區等物流功能集聚區有序發展[3]。近年來,中部六省現代物流產業的發展勢頭良好,社會物流總額呈現連續增長的態勢,現代物流業已經成為了中部地區經濟發展的重要組成部分和新的經濟增長點。但是,中部地區物流產業的發展仍處于初級階段,各省的物流發展進程各異,其物流競爭力也存在差異,社會物流總額各有高低。

國內的理論和實踐均已證明,為了提升本地的物流競爭力,各地區也都采取措施積極培育物流產業核心競爭力。因此,何景師等(2010)認為必須客觀、準確地將物流產業核心競爭力進行分析評價,并與周邊地區物流產業核心競爭力進行綜合比較,為當地物流發展準確定位、制定物流發展戰略及相關措施提供科學的依據[4]。但筆者通過深入研究相關文獻得知,國內關于區域物流競爭力的研究大多停留在專門針對一個城市、一個港口或者一個省等小范圍的物流競爭力研究分析,而對于幾個省市等比較大范圍的區域物流競爭力的對比研究分析還比較少。本文在已有研究成果的基礎上,構建了區域物流競爭力評價理論模型,實證對比分析了中部六省的區域物流競爭力,這對促進中部六省現代物流產業快速發展、進一步提升中部六省區域物流業的綜合競爭力具有重要意義。

2 國內外區域物流競爭力評價的研究現狀

2.1 國外區域物流競爭力的研究現狀

西方國家對物流的理論研究較早,也比較全面。但是對區域物流的相關研究還比較少,并且通過查閱相關文獻,筆者發現關于區域物流競爭力的研究更是鳳毛麟角。從國際上現有的對區域物流及區域物流競爭力的研究來看,著眼點大多在企業、城市層面,也有一部分側重在區域經濟與區域物流發展的關系、區域物流的需求預測和規劃設計等的研究,與國內的相關研究存在一定的差異。

Jack R Meredith(1996)研究了經濟全球化、區域經濟一體化與全球供應鏈、區域物流業發展之間的關系[5]。Donald J.Bowersox(1999)從供應鏈的角度提出了如何進行區域物流整合的問題,他認為區域物流對經濟發展促進作用很大[6]。Olive Fisher 等(2002)從區域物流系統的角度,將區域物流的系統規劃分成網絡規劃與節點規劃兩部分,其中網絡規劃采用的是傳統的運輸規劃的思想,而節點規劃則是根據每個節點功能的不同, 劃分為生產型配送、消費性配送和運輸轉運三類[7]。Bahram Adrangi 等(2001)在分析航空月報數據的基礎上,運用灰色模型不僅對航空需求進行了預測,同時對美國航空服務的非線性特征做出了合理的分析[8]。

2.2 國內區域物流競爭力的研究現狀

我國物流產業起步較晚,目前國內在區域物流方面的相關研究是在借鑒國外研究經驗的基礎上進行的。雖然對物流領域的研究取得了一定的成就,但是對區域物流競爭力這一方面的相關研究仍比較少,并未就區域物流競爭力評價理論和實證研究體系達成共識。不同學科背景的學者根據自身研究內容側重點各異,建立了適合各自評價區域物流競爭力的指標體系。

李旭宏等(2004)提出的區域物流競爭力評價指標體系包括生產、消費與流通類指標,社會經濟發展類指標,人力資源類指標,交通運輸類指標,信息發展水平類指標,政策與環境類指標這六大類,再利用層次分析法和熵權法來評價分析常州市等八個城市的物流發展綜合實力和競爭能力[9]。肖艷等(2009)圍繞區域物流競爭環境、區域物流競爭實力、區域物流競爭潛力3 方面,初步建立了4 層次,共48 個評價指標的評價指標體系,經過重重篩選和重組,最終確立了簡化和優化的區域物流競爭力評價指標體系[10]。景保峰等(2009)將區域物流競爭力評價指標體系分為目標層、準則層和指標層三層,創造性地運用灰色綜合評價法對區域物流競爭力進行評價[11]。江羅凝(2011)基于波特鉆石模型理論,結合區域物流競爭力的影響因素,從需求條件(區域宏觀經濟基礎)、生產要素(物流行業基礎設施)和物流產業發展水平三個方面選取11 個指標,運用SPSS 聚類分析綜合評價了浙江省各城市區域物流競爭力[12]。張志娟(2012)對承接產業轉移下的河南區域物流競爭力進行了SWOT 分析,從政府策略、外部發展策略和內部發展策略三個方面提出承接產業轉移中河南區域物流競爭力的提升策略,為河南區域物流經濟的發展提供參考[13]。

3 區域物流競爭力評價指標體系與模型

3.1 區域物流競爭力評價指標體系

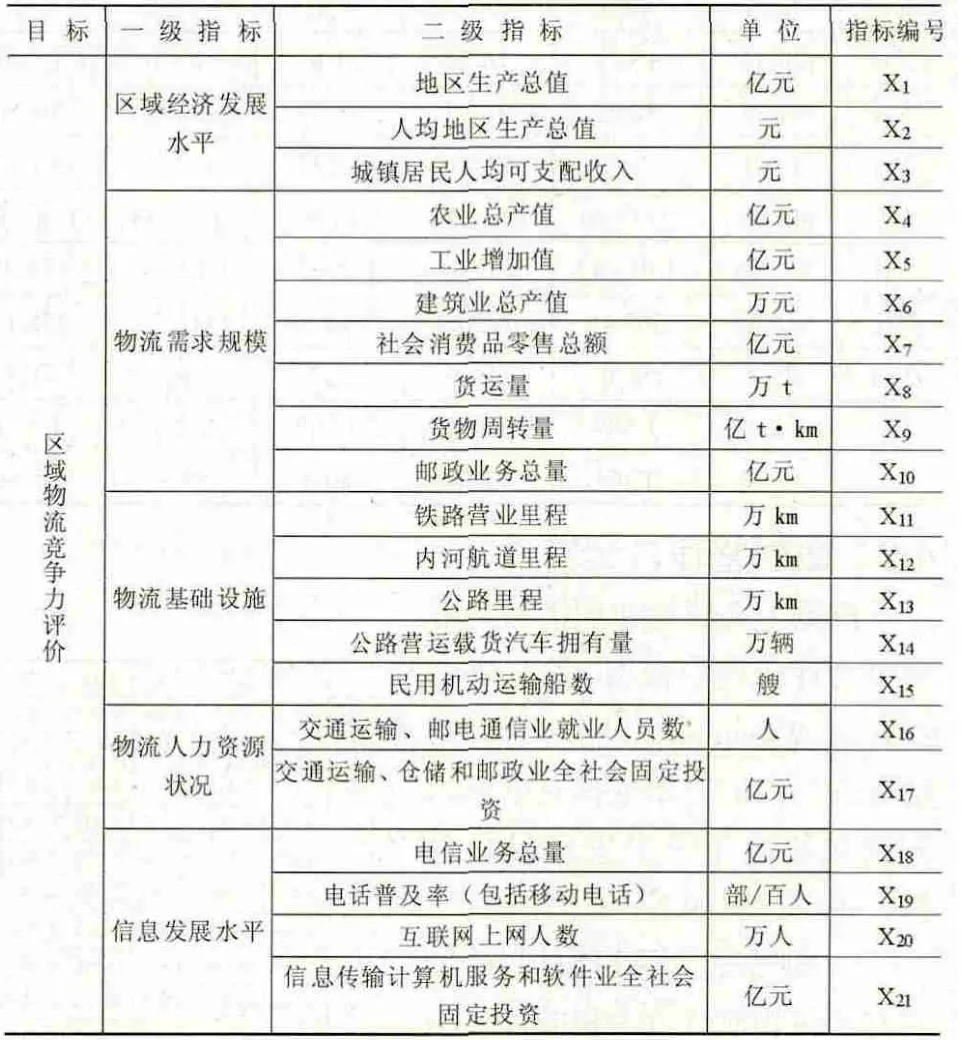

根據上述文獻綜述,本文設計了區域物流競爭力評價指標體系,包括5 個一級指標和21 個二級指標,見表1。

表1 區域物流競爭力評價指標體系

3.2 區域物流競爭力評價模型

區域物流競爭力的評價是一個復雜的系統工程,其涉及的評價指標有很多,并且這些眾多的指標也存在難以量化的客觀性和復雜性,這也給中部六省區域物流競爭力的評價過程增添了各種不確定性和模糊性。基于這些指標難以量化和復雜的特性,筆者選擇采用主成分分析法來構建中部六省區域物流競爭力的評價理論模型。

4 中部六省區域物流競爭力的實證分析

4.1 數據

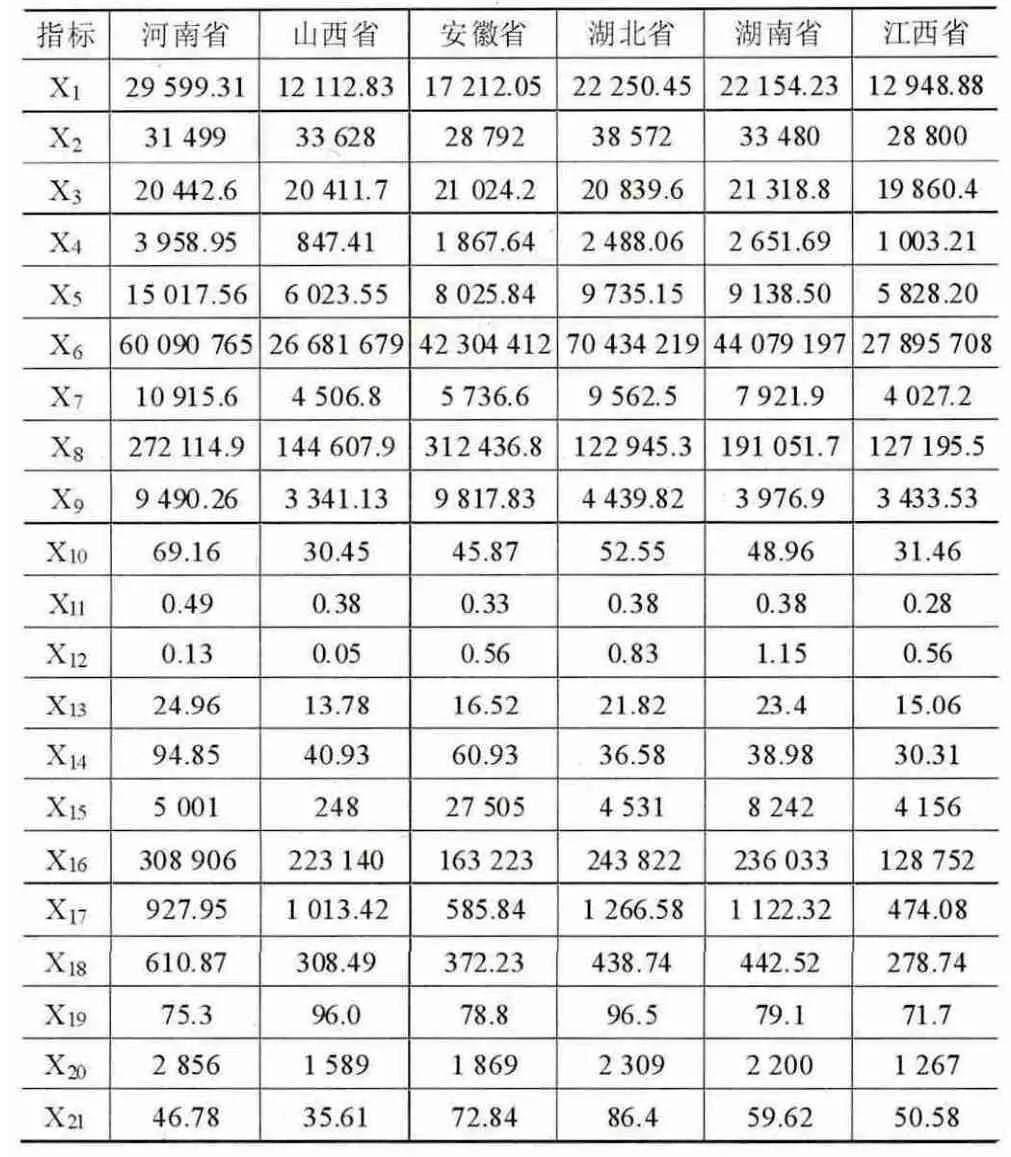

以中部六省為樣本,對六個省的物流競爭力進行對比分析。在本文中,筆者通過查閱《中國統計年鑒2013》、《中國物流統計年鑒2013》、《河南統計年鑒2013》、《山西統計年鑒2013》、《安徽統計年鑒2013》、《湖北統計年鑒2013》、《湖南統計年鑒2013》、《江西統計年鑒2013》以及其他的物流統計分析報告之后,收集到的相關原始數據見表2。

表2 2012 年中部六省區域物流競爭力相關評價指標原始數據

4.2 數據整理與運算

根據上文所構建的區域物流競爭力評價理論模型,利用SPSS 20.0 for Windows 統計分析軟件,結合表2 中的原始數據對中部六省區域物流競爭力進行量化分析。主要過程如下:

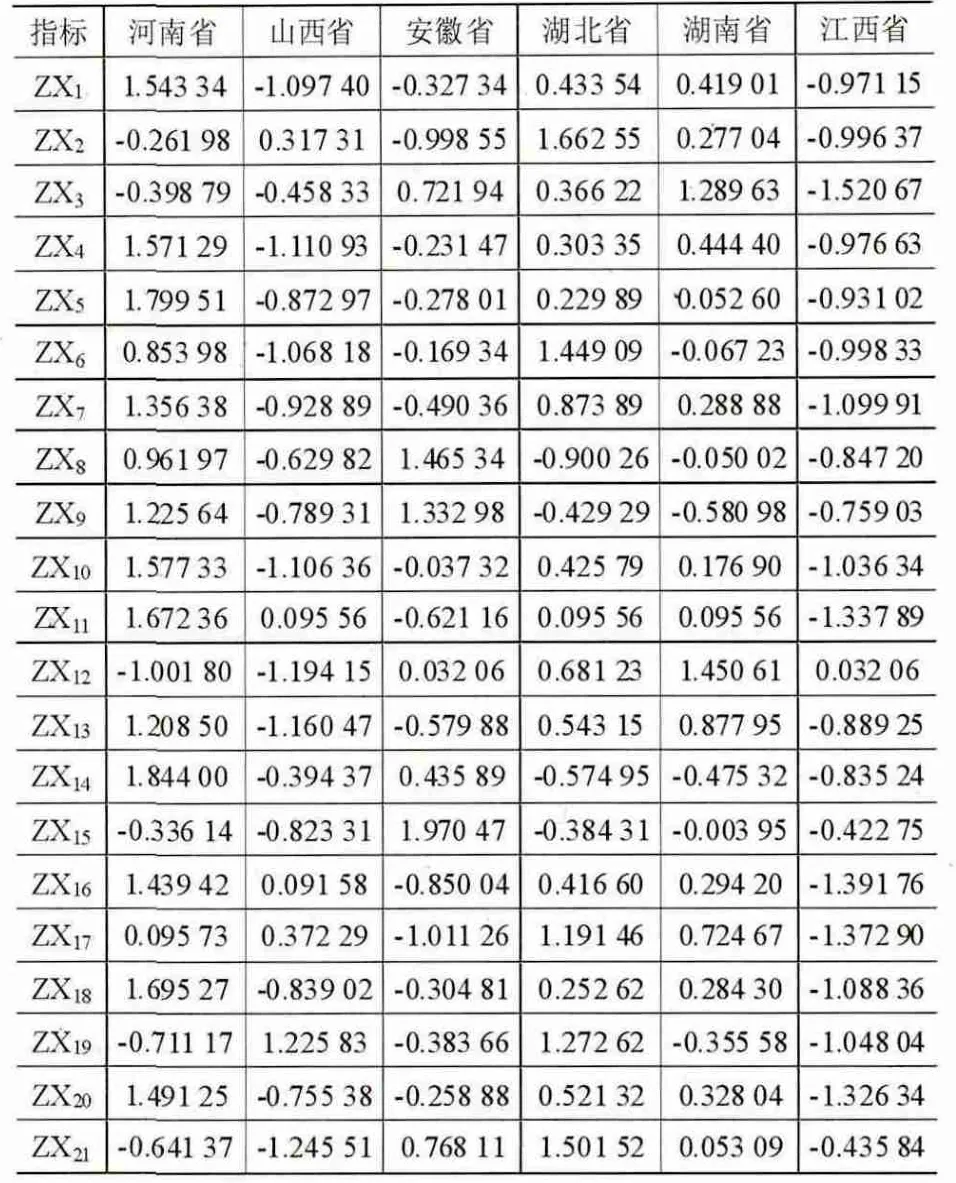

(1)觀察表2 可以發現,中部六省區域物流競爭力相關評價指標中的各項指標的量綱各異,不利于對數據進行對比分析。因此,在使用上述數據之前必須先將各項數據進行無量綱化處理,即對數據進行標準化處理。將表2 中的原始數據進行標準化處理之后所得到的新數據見表3。

表3 標準化之后的2012 年中部六省區域物流競爭力相關評價指標數據

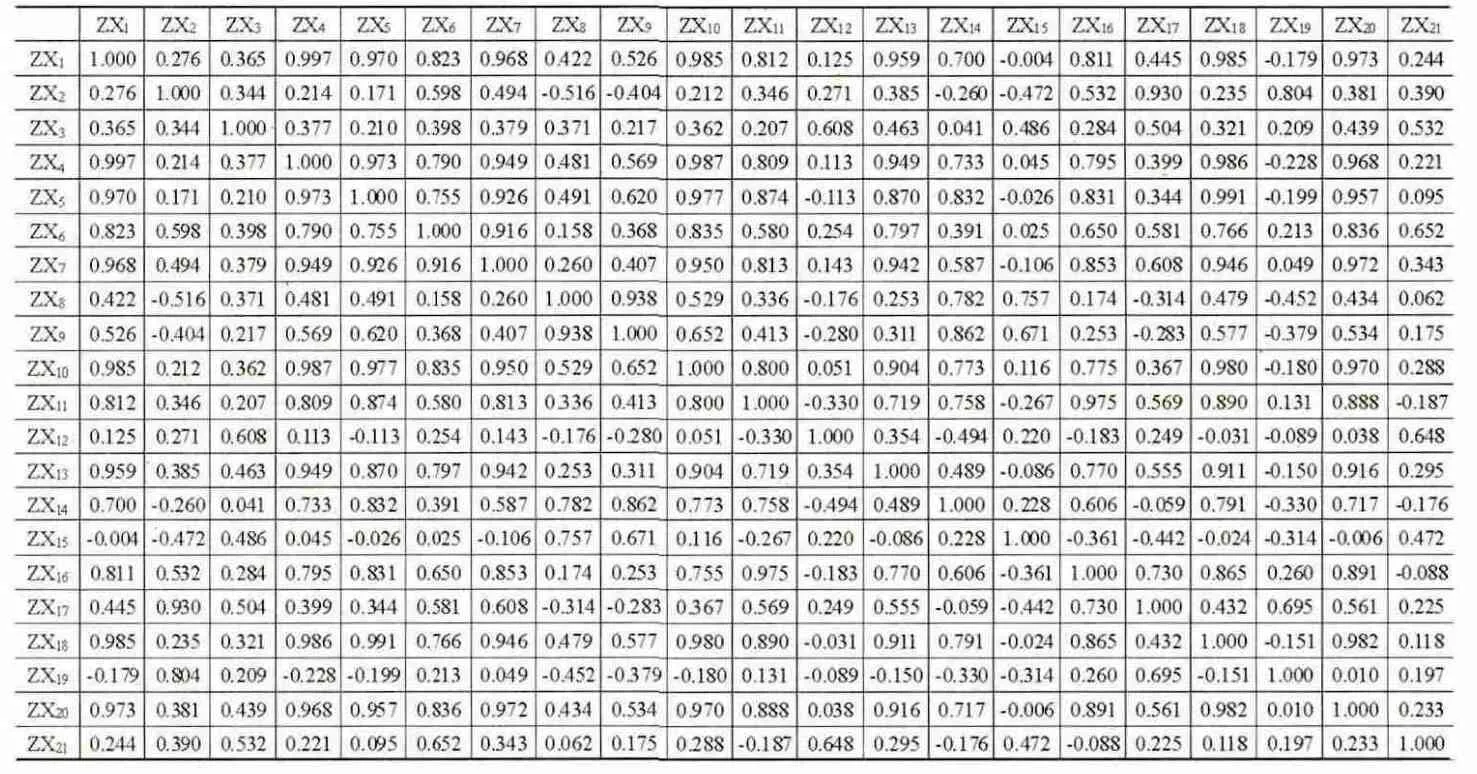

(2)標準化后數據的相關系數矩陣見表4。

從表4 可知,地區生產總值與農業總產值、郵政業務總量、建筑業總產值、社會消費品零售總額、郵政業務總量、鐵路營業里程、公路里程、公路營運載貨汽車擁有量、交通運輸郵電通信業就業人員數、電信業務總量、互聯網上網人數這幾個指標存在著極其顯著的關系。可見許多變量之間直接的相關性比較強,證明它們之間存在信息上的重疊。

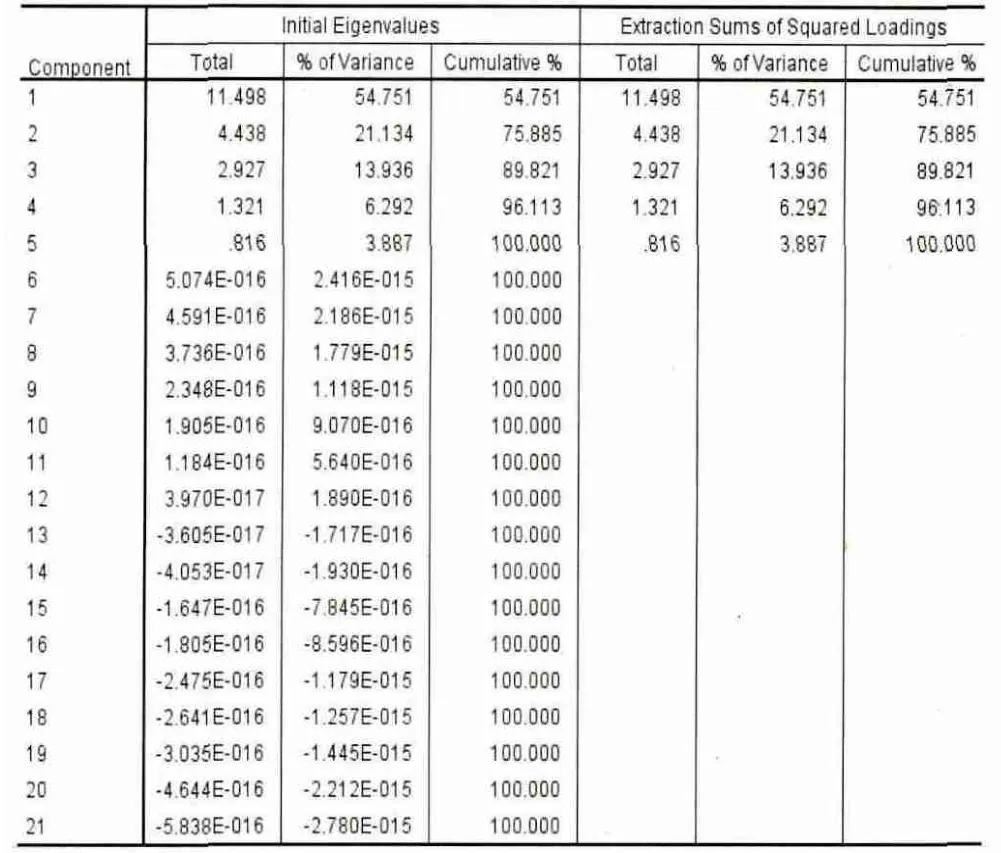

(3)對標準化后的數據進行分析得到的方差分解主成分提取分析表(相關系數矩陣的特征值、主成分方差貢獻率和累積方差貢獻率)見表5。

表4 相關系數矩陣(Correlation Matrix)

表5 方差分解主成分提取分析表

根據選取主成分個數的原則,一般特征值要求大于1 且累積貢獻率達85%-95%的特征值λ1,λ2,…,λm所對應的1,2,…,m(m≤p),其中整數m 即為主成分的個數。一般來講,為了達到降維的目的,只提取前幾個主成分,從表5 可知前三個特征值的累積貢獻率達到89.821%,足夠反映原來變量的信息。因此,筆者選取前三個特征值,即m=3。

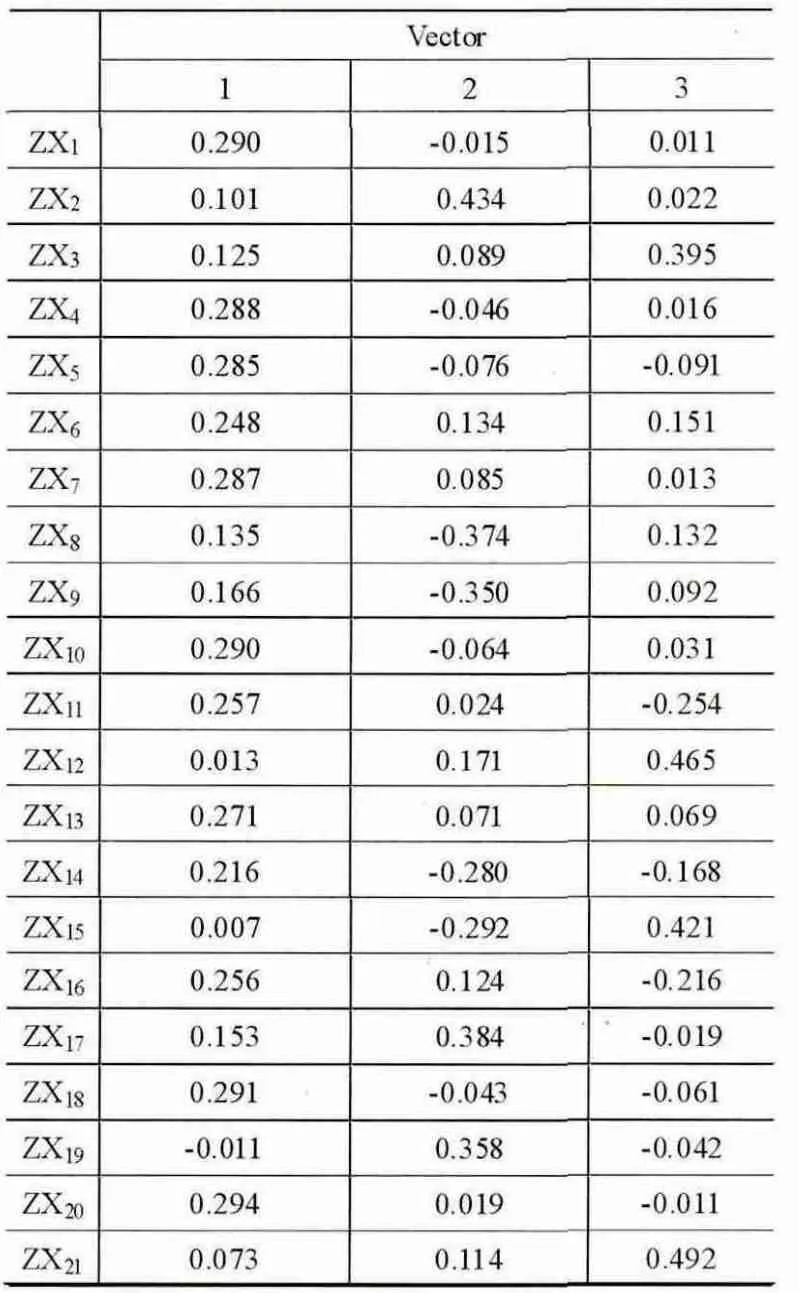

(4)主成分載荷矩陣見表6,每一個載荷量表示主成分與對應變量的相關系數。

表6 初始因子載荷矩陣(Component Matrix)

從表6 可知,地區生產總值、農業總產值、工業增加值、建筑業總產值、社會消費品零售總額、郵政業務總量、鐵路營業里程、公路里程、公路營運載貨汽車擁有量、交通運輸郵電通信業就業人員數、電信業務總量、互聯網上網人數指標在第一主成分上有較高載荷,說明第一主成分基本反映了這些指標的信息;人均地區生產總值、貨運量、貨物周轉量、交通運輸倉儲和郵政業全社會固定投資、電話普及率(包括移動電話)指標在第二主成分上有較高載荷,說明第二主成分基本反映了這些指標的信息;城鎮居民人均可支配收入、內河航道里程、民用機動運輸船數、信息傳輸計算機服務和軟件業全社會固定投資指標在第三主成分上有較高載荷,說明第三主成分基本反映了這些指標的信息。所以,筆者決定用三個新變量來代替原來的五個變量。

(5)將表6 的前三個因子載荷矩陣數據輸入到SPSS 20.0 for Windows 統計分析軟件的數據編輯窗口中,運行軟件之后得到的特征向量矩陣見表7。

表7 特征向量矩陣(Vector Matrix)

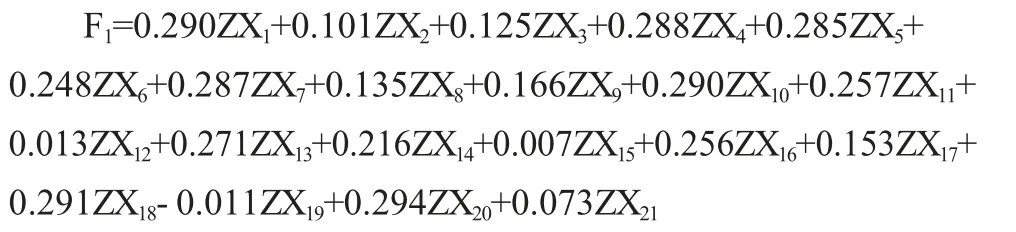

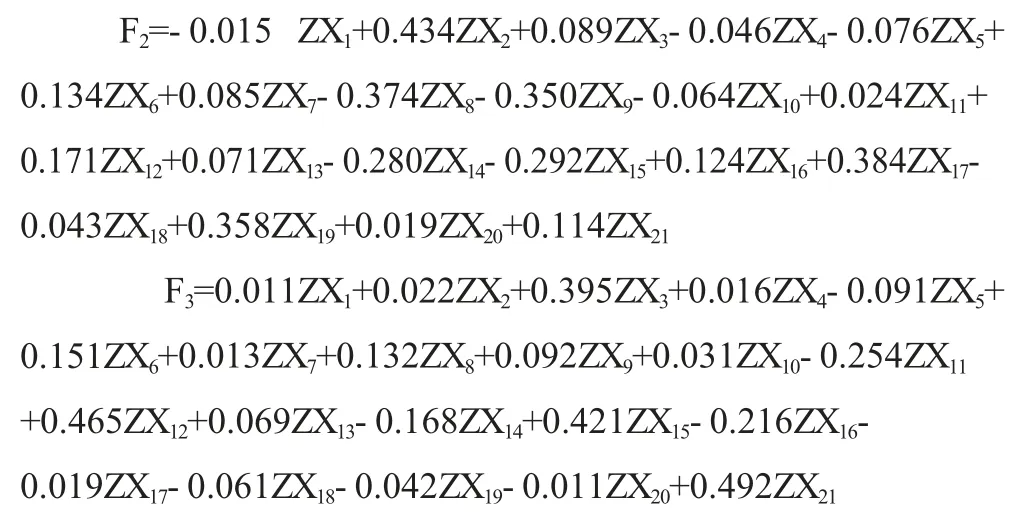

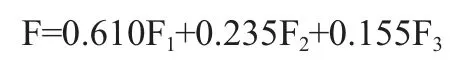

(6)計算各省的主成分得分和綜合得分,將得分進行排序。將表7 的特征向量數值與對應的標準化指標相乘可得如下三個主成分的表達式:

將旋轉后的主成分方差貢獻率在三個主成分貢獻率中所占的比例作為權重建立主成分綜合模型:

利用上述三個主成分表達式和主成分綜合模型,并結合數據,經過計算可得到各省的每個主成分得分,主成分綜合得分以及得分排名見表8。

表8 中部六省各主成分得分和主成分綜合得分以及得分排名

從表8 可知,河南省的物流綜合競爭力最強,湖北省的物流綜合競爭力次之,湖南省的物流綜合競爭力排在第三,安徽省的物流綜合競爭力排在第四,山西省的物流綜合競爭力排在第五,江西省的物流綜合競爭力最弱。

5 主要結論

根據評價結果,中部六省區域物流競爭力的得分有前有后,結合特征向量矩陣,筆者可以對其所選取的每個評價指標進行分析。

在第一主成分F1上,河南省得分最高,這得益于河南省的地區生產總值、農業總產值、工業增加值、社會消費品零售總額、郵政業務總量高于其它五個省。這說明了河南省的區域經濟發展水平比較高,而且物流需求規模也是比較大的,為該省的現代物流發展提供了強大的動力,有利于推動現代物流產業的發展。

第二主成分F2上,湖北省得分最高,其在人均地區生產總值、交通運輸倉儲和郵政業全社會固定投資、電話普及率(包括移動電話)方面高于其它五個省。這說明了湖北省的物流人力資源狀況比較好,信息發展水平也比較高,很好地促進了該省現代物流產業的發展。

第三主成分F3上,安徽省得分最高,內河航道里程和民用機動運輸船數明顯高于其它五個省。這說明了安徽省的物流基礎設施比較完善,為該省現代物流產業的發展提供了良好的配套服務。

從表8 可知,主成分綜合得分由高到低排序為:河南省、湖北省、湖南省、安徽省、山西省、江西省。根據綜合得分結果,可以把中部六省劃分為三類:第一層級是得分最高的河南省,第二層級是得分居中的湖北省、湖南省,第三層級是得分為負的安徽省、山西省、江西省。

[1]新華網.溫家寶在十屆人大二次會議上所作政府工作報告[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-03/16/content_1369379_1.htm,2004-03-16.

[2]國務院辦公廳.物流業調整和振興規劃[EB/OL].http://www.gov.cn/zwgk/2009-03/13/content_1259194.htm,2009-03-13.

[3]新華社.中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要[EB/OL].http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838_5.htm,2011-03-16.

[4]何景師,桂壽平,范明明.基于因子分析的區域物流競爭力分析[J].中國集體經濟,2010,(8):115-116.

[5]Meredith J R. Transport and Regional Economic Competitiveness in the Global Economy [J]. Journal of Business Logistics,1996,16:291-300.

[6]Bowersox D J. 21st Century Logistics: Making Supply Chain Integration a Reality [R]. Oak Brook,IL:Council of Logistics Management,1999.

[7]Fisher O.The Planning of Regional Logistics [J]. Journal of Melbourne University,2002,30(2):102-122.

[8]Adrangi B,A Chatrath,K Raffiee.The Demand for US Air Transport Service:Chaos and Non Linearity Investigation [J]. Transportation Research,2001,(37):337-353.

[9]李旭宏,李玉民,顧政華,楊文東.基于層次分析法和熵權法的區域物流發展競爭態勢分析[J].東南大學學報(自然科學版),2004,34(3):398-401.

[10]肖艷,白樺,蔡媛媛.我國區域物流競爭力評價研究[J].現代商貿工業,2009,(1):195-196.

[11]景保峰,唐琮沅.區域物流競爭力的灰色綜合評價研究—以廣西北部灣經濟區為例[J].中國管理信息化,2009,12(9):82-84.

[12] 江羅凝. 基于SPSS 的區域物流競爭力評價分析—以浙江省為例[J].物流技術,2011,30(2):101-103.

[13]張志娟.承接產業轉移的河南區域物流競爭力分析[J].物流技術,2012,31(9):126-128.