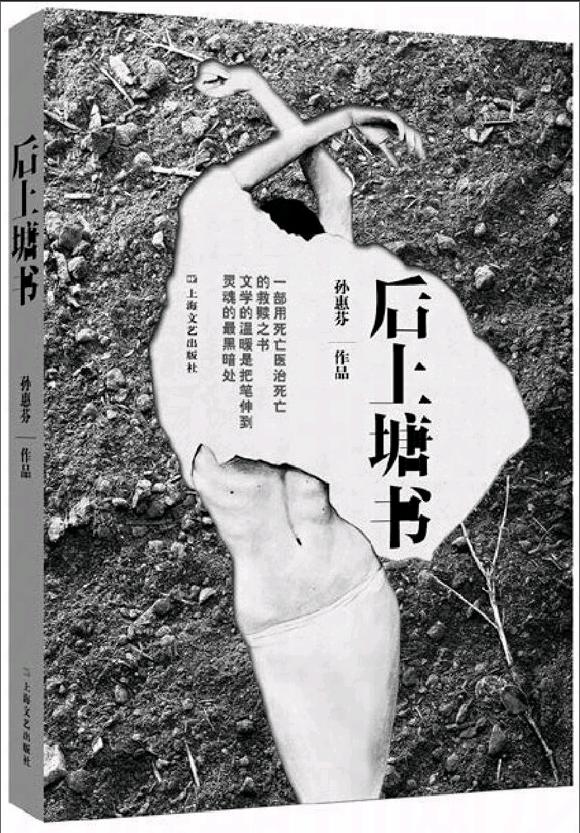

《后上塘?xí)罚ü?jié)選)

叫聲在空中回響時,上塘的村莊、草垛、街道以及街道外面的山野統(tǒng)統(tǒng)染了一層紅,像血。這是傍晚時分,大地的紅分明來自天空的紅,是霞光,可是因為叫聲里有著撕裂人心的疼痛,疼痛里又夾雜著訴說不清的冤屈,霞光從西天噴涌而出時,一程程改變了顏色,由混沌的黃一點點變成慘烈的紅。

當(dāng)然,人們覺得慘烈,是因為一年前同樣有過這樣的慘叫,也是在黃昏時分,也是疼痛里夾雜著冤屈,聽見的人們無不毛骨悚然。當(dāng)人們驚恐中慌里慌張循聲追去,就有人在上塘新挖的方塘里發(fā)現(xiàn)一袋白花花的人骨。

上塘新挖的方塘,在上塘村的北邊。上塘之所以叫上塘,是因為村莊南邊有一個自古就有的水塘。上塘地勢北高南低,如果以水塘取名,本應(yīng)該叫下塘,卻不知為什么叫了上塘。把下塘叫成上塘,也許僅僅是圖個吉利,可是到2011年,從上塘走出去的劉杰夫,回來承包了上塘以及原來歇馬山莊村大面積土地,他不但以新掘的方塘還上塘作為地名的準(zhǔn)確,還當(dāng)上了村長,還把擁有五十多年歷史的歇馬山莊村改成上塘村。也就是說,在行政管理上,上塘一直在歇馬山莊屬下,歇馬山莊是爹,上塘是兒,問上塘是哪個村的,你得說是歇馬山莊村的,可他當(dāng)上村長之后,顛倒了過來,上塘是爹,歇馬山莊是兒,不但如此,上塘一夜之間有了好多兒,徐家爐,小王屯,唐莊,八里莊,下河口,甘甸子,住在那里的人們走出來,問是哪個村的,都得說上塘村的,為什么?劉杰夫是上塘人!

劉杰夫原名劉立功,多年以前的一個冬天,他辭掉歇馬山莊村長,一夜之間消失得無影無蹤。那個冬天,不間斷的大雪動不動就封了上塘前街和后街的土道,可有關(guān)他的消息從未被封住過:他跟歇馬鎮(zhèn)一個叫方永和的鐵哥們干工程去了,方永和的舅哥在城里當(dāng)大官,跟他干的人沒一個不賺大錢。至于他怎么就和方永和成了鐵哥們,說法很多,有的說賭博時,他即使借錢也一定要有意輸給對方;有的說他以村長之便,把村里好幾個漂亮閨女拉出去送給方永和。但不管怎樣,后來他確實向人們證明他真的有了錢,這并不是說他像上塘后來另一些人,剛有點錢,回來過年就穿皮夾克在上塘的街上耀武揚威,他從不上街,他證明自己的唯一方式,是一夜之間把家搬出上塘,就像當(dāng)年一夜之間辭掉村長。在中東、伊拉克、富士康的消息不斷地通過電視傳到上塘的時候,劉杰夫在遠(yuǎn)方的消息也不斷地在人們嘴里發(fā)酵。他在翁古城開起了夜總會;他和一個叫大下巴的黑社會合伙打人蹲了拘留;他改掉原來名字,不叫劉立功叫了劉杰夫;他到福建和南蠻子合伙開礦,當(dāng)了礦老板;他不但在福建有公司,在翁古城還有一個豪華大酒店;他在好幾個城市里都有房子,家里保姆傭人三四個,來回出行,身邊還有保鏢……劉立功雖然改名劉杰夫,上塘人們茶余飯后,從沒有忘記過,就像一首歌里唱的:“從來不需要想起,永遠(yuǎn)也不會忘記。”有關(guān)他的一切,人們每次說起都仿佛就在眼前,可是一個鐵的事實是,不管他如何在上塘“發(fā)酵”,他僅僅是一個傳說,沒人覺得這個叫了劉杰夫的人還和自己有什么關(guān)系。他離上塘越來越遠(yuǎn)了,就像上塘山谷里的布谷鳥,每年春天都能聽到它布谷布谷地叫,卻根本看不見它的蹤影。可有一天,這個在傳說中叫來叫去的人突然就回來了,他不但回來了,還挨家挨戶流轉(zhuǎn)了土地,還在上邊領(lǐng)導(dǎo)親自主持召開的村民會上當(dāng)選了村長,更改了村名。在那個村民選舉會上,一個差不多一面墻的規(guī)劃圖展現(xiàn)在人們眼前,什么蔬菜園區(qū),葡萄園區(qū),藍(lán)莓園區(qū),溫泉區(qū),把十幾個村莊的農(nóng)業(yè)土地重新規(guī)劃。上塘七十多歲的鞠長德,會場上皺著眉望著天,一副木呆呆的表情,領(lǐng)導(dǎo)讓他代表大伙兒說句話,他遲疑半天,最后說:“咱老祖宗留下的歷史,就這么說改就改啦?你劉立功的本事也太大了!”鞠長德話里明顯有著憂慮和不滿,然而沒有任何人在乎他的不滿,因為任何不滿都無法改變這已經(jīng)改變了的歷史。只是,就在劉杰夫回到上塘,改變了上塘歷史的那個夏天,一聲慘叫讓上塘陷入一場泥濘。

那慘叫不是一聲,是一聲聲從不間斷。一開始,人們并沒特別在意,還以為是瘋小環(huán)的喊叫。上塘前街趙瘸子的閨女瘋了,動不動就在大街上發(fā)出一聲喊叫,可瘋小環(huán)的喊叫尖細(xì)、短促,像吃地瓜噎了后的打嗝,不像這個叫聲那么粗壯、悠長,帶著一個九曲十八彎的尾巴,這很像鞠長德家的老狗。半年前,鞠長德的小兒子從城里揀回一只雙目失明的老狗,它每到黃昏時分就大聲嚎哭,在此之前,上塘人看到過狗流眼淚,但從沒聽見過狗嚎哭,并且是這么撕心裂肺地哭。那粗放的哭聲不但帶了尾巴,那尾巴里還藏了一把鉤子,鉤得你心里有一種說不出的疼。可是誰都知道,那老狗兩個月前就斷了最后一口氣……不是瘋小環(huán)又不是老狗,人們于是按捺不住腳步。可循著聲音的源頭一顛一顛來到方塘,那喊叫卻小孩捉迷藏似的一程程躲遠(yuǎn)了,躲到方塘西北角的山谷里。當(dāng)人們覷著眼,側(cè)愣著耳朵靜靜去聽,有人突然發(fā)現(xiàn),方塘的水面上,有一個鼓脹脹的物體在上下漂浮,因為沐浴了霞光,那漂浮的物體像沾了血跡,不,是沾了血跡的人的尸體,因為一眼望去,那刺楞在外面的部分很像人的胳膊。于是,就有人撲通一聲跳進去,又有人撲通一聲跳進去,當(dāng)兩人合力把那物體拽上岸來,打開袋子,才知道根本不是人,而是裝在塑料編織袋子里白花花的人骨。上塘當(dāng)晚就駐進了警察,劉杰夫的影響力,一個電話就驚動了翁古城公安局。破案非常迅速,警察在上塘十幾個村莊摸底兩天,就摸出徐家爐小隊徐慶中老婆兩個月前失蹤。鄰居說她和徐慶中一起到蓋縣做小買賣去了,找到她在中學(xué)讀書的女兒,讓她給母親打電話,她突然就哭了。據(jù)她的同學(xué)和老師反映,她兩個月來一直是獨自行動,每天眼睛都是哭腫的樣子。警察嗅到其中不妙,當(dāng)即把警車開到蓋縣,在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下,在一個賣小首飾的攤位找到徐慶中。見面后警察什么也沒問,只說是翁古城公安局的,他的腿就顫抖了。他殺死老婆的原因非常簡單。大半年沒回家,想回家和老婆親熱親熱,兩人長期分居,老婆從來都是如饑似渴,這一次卻護著身體堅決不讓動,懷疑老婆生了外心罵了幾句難聽話,結(jié)果,激怒了老婆。從不會發(fā)火的老婆居然扇了他響亮耳光,結(jié)果,壓抑中的他一個狠勁兒,就把老婆掐死在炕上。最初的瞬間曾想去自首,可是想到還在念高中的女兒,只有把老婆大卸八塊埋到自家房后果樹底下,并告訴了女兒真相。蹊蹺的是,徐慶中帶警察到果樹下挖出尸體的當(dāng)天,上塘黃昏時分的那聲慘叫突然消失,仿佛喊冤叫屈的正是這個不幸的女人,可令人不解的是,那袋人骨并不是徐慶中老婆的尸骨。

當(dāng)這聲慘叫在一年以后再度響起,人們不由得就想到那袋人骨,不由得就頭皮發(fā)麻渾身發(fā)抖:莫非又有冤魂在喊冤?莫非是那袋白骨的魂靈在繼續(xù)向世人叫屈?雖然它被劉杰夫手下的人埋到了徐家爐小隊的土門溝里,離方塘很遠(yuǎn),可是當(dāng)聞聲聚到方塘,人們不由得就朝水面看去,仿佛那個可怕的物體會在水面重現(xiàn)……

然而沒有,什么都沒有,只有一汪閃著波光的血淋淋的紅。水面本是平的,紋絲不動,可是因為霞光中的云是動的,并且是一團一團一簇一簇地動,霞光又因為在日頭掉進西山之后突然變暗,一種令人不安的氣息便在深不可測的變幻中彌漫開來。

上塘人太有理由感到不安了。那個徐慶中,是個多么厚道老實的男人啊。在人們記憶里,他從就沒有一句多余的話,厚厚的習(xí)慣上翹的嘴唇,總像露餡的餃子皮似的漏出憨憨的笑,在上塘外出民工只知道往家甩錢的年月,戴在他老婆耳朵上脖子上手上的金銀首飾,不知讓多少女人在暗中跟男人叫勁,“看人徐慶中多會疼女人”。上塘的男人后來也會買些小東小西哄女人,但給你和你要,是不能同日而語的。誰也想不到,就是這樣一個男人,做出了如此喪心病狂的事。破案后在果園挖出女人尸體,上塘女人像遭了嚴(yán)霜的地瓜葉,一夜之間面容衰敗。執(zhí)行槍決那天,她們沒一個走出家門,沒一個生火做飯,她們串聯(lián)好了似的,統(tǒng)統(tǒng)坐在炕頭,和老天一起哭泣——那天,上塘下了一天一夜大雨……她們不知道自己哭誰,是哭那個不幸的女人,還是那個倒霉的男人,還是那個又苦又累的自己——雖然劉杰夫回來后,她們當(dāng)中大部分男人都回來了,承包了劉杰夫已經(jīng)為大家建好的大棚,或者在葡萄園銀杏林里為劉杰夫打工,可是畢竟還有男人沒回來,畢竟,她們的兒女在外面打工沒回來,她們的兒女找對象結(jié)婚,也在經(jīng)歷夫妻分離……

責(zé)任編輯 曉 威