中國經濟特區發展和轉型的制度本源效應追溯

——基于特區經濟發展30年的經驗證據

姬 超,袁易明

(1.許昌學院 中原農村發展研究中心,河南 許昌 461000;2.深圳大學 中國經濟特區研究中心,廣東 深圳 518060)

?

中國經濟特區發展和轉型的制度本源效應追溯

——基于特區經濟發展30年的經驗證據

姬超1,2,袁易明2

(1.許昌學院 中原農村發展研究中心,河南 許昌 461000;2.深圳大學 中國經濟特區研究中心,廣東 深圳 518060)

作為中國現代化建設的制度和路徑試驗區,中國經濟特區已經為全國的改革開放事業做出了重要貢獻,其自身也取得了巨大成功。以特區這樣的先行地區和試驗地區作為研究對象將為全國未來經濟增長和轉型提供新的理論借鑒和參考視角。向市場化程度更高的制度體系轉型促進了特區上個世紀80年代的飛速崛起,但過度依賴制度模仿,造成特區內在發展動力不足和持續增長的乏力。從特區實際出發,構造最能反映市場參與者制度反應特征的四個代理變量:對外開放程度、非國有企業產業比重、對內開放程度和非財政收入比重,分步進行變量回歸以比較制度增長效應的真實作用機制。結果表明:(1)不同于整體區域,在局部區域制度的作用方式呈現滯后性特點;(2)制度增長效應在長期表現出遞減趨勢,在初期促進了特區繁榮,當特區發展到一定高度時反而失去了與經濟發展的相關性。促進特區早期成功實踐的制度體系并不必然保證特區未來的持續繁榮,特區的可持續發展依賴于制度的適應性變遷,危機而不是繁榮往往更有利于制度創新發生。

經濟特區;發展;轉型;制度;回歸

一、引 言

改革開放30多年來,中國經濟和社會面貌不斷更新,深圳、珠海、廈門、汕頭和海南五個特區率先為這幅波瀾壯闊的畫卷抹上了燦爛的一筆。這五個特區在成立之初大多極端貧窮落后,經過30多年的發展已逐漸成為南中國海岸最為璀璨的明珠,抒寫了現代化城市建設的奇跡,充分證明“我們建立經濟特區的政策是正確的”,也表明特區經驗和理論研究的現實意義和巨大潛力。

然而隨著市場經濟體制在全國范圍的確立,其他地區尤其是沿海城市相繼走上經濟增長的快車道,新特區諸如綜合配套改革試驗區不斷設立,傳統特區的政策優勢逐漸喪失,經濟總量和增長質量方面不斷被其他城市超越,圍繞“特區不特”的爭論越來越多,特區的光芒開始黯淡。作為中國經濟增長的先行者,特區經濟的未來增長及其轉型試驗將繼續對我國深化市場經濟體制改革提供重要的現實借鑒。那么就有必要先從理論上探明30多年來制度對特區經濟發展效應的具體方式,而不是僅僅告訴人們“制度很重要”。

二、經濟特區發展的經驗回顧

(一)經驗回顧

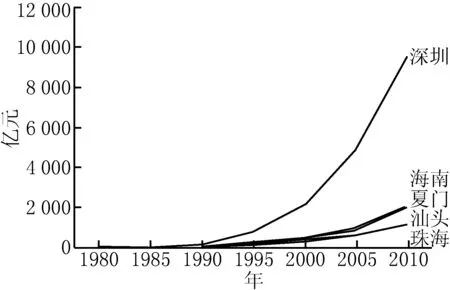

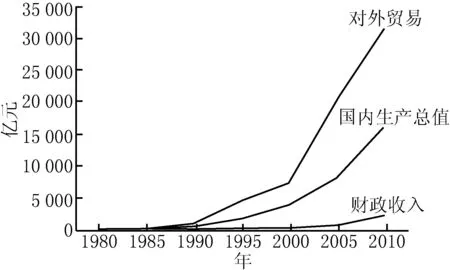

特區大多處于邊陲小鎮,貧窮而落后。曾有人這樣描述當時的深圳“四季常青沒菜吃,海岸線長沒魚吃”,當地經濟幾乎陷于絕境。1980年,5個特區GDP加總也只占到全國GDP總和的0.92%,2010年底這一數值已變為4.02%,其中深圳的超常規發展尤其引人注目(圖1)。1980年特區人均GDP為394.3元人民幣,同期全國人均GDP為460.5元。然而到了2010年底,特區人均GDP已發生了驚人的躍遷,達到54 517.3元,近兩倍于全國平均值(圖2)。隨著經濟發展水平提高,特區財政收入也有了很大程度增加,從1980年的4.84億提高到2010年的2 381.63億,占GDP比重從11.6%提高到14.8%。對外貿易方面,1980年特區進出口貿易總和占全國比重僅0.47%,2010年卻已達到15.7%,20世紀90年代中期更是達到歷史最高峰的22%(圖3)。可以看出,對外貿易增長同步于產出增長,在20世紀90年代之后極大拉動了經濟增長。與此同時,特區財政收入較國內生產總值始終保持緩慢增勢。

圖1 國內生產總值變化情況

圖2 人均國內生產總值變化情況

圖3 特區主要經濟指標變化情況

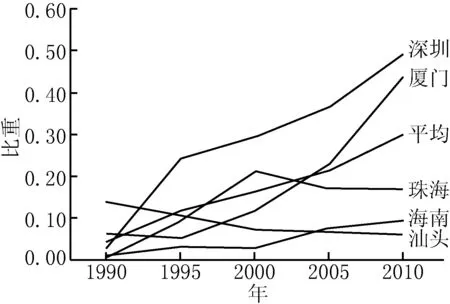

圖4 私營勞動人數占社會勞動者比重

伴隨著經濟總量的巨大變化,特區生產要素也獲得了充分流動。資本要素再配置最鮮明的體現在外資利用方面,顯示了特區對外開放的態度;勞動要素再配置最鮮明的體現在外來人口流入方面,顯示了特區對內開放的態度。在實際使用外資方面,各個特區尤其是深圳的增長趨勢最為明顯;對內開放方面本文使用非戶籍人口占常住人口的比重來表征,除了廈門的非戶籍人口歷來保持較高比重,其他特區初始非戶籍人口都接近為0,但深圳的外來人口迅速增加,2010年占總人口比重達到76%并長期保持高流動態勢,珠海的外來人口比重從1985年開始迅速提高,2010年底達到33%。與之形成鮮明對比,汕頭的非戶籍人口極少,海南甚至表現為戶籍人口相對常住人口的凈外流。顯然,要素流動更為活躍的特區(如深圳、珠海)也取得了更好的經濟績效。此外,特區民營經濟也有了長足的發展,工業總產值中非國有工業企業產值比重由1980年的4%增加到2010年的30%,私營企業勞動者占社會全體勞動者比重也有了很大程度提高,這一現象在深圳和廈門表現得尤為明顯(圖4)。

(二)經驗總結

通過回顧特區發展歷程,我們初步勾勒了如下畫面:伴隨著改革開放啟動,一個一清二白的排頭兵——特區,通過充當連接海內外商品和信息的集散地,在路徑上形成加工貿易和出口導向為主體的經濟模式,在方法上依靠“內引外聯”,對內引進豐富廉價的勞動力,對外聯合港澳臺資本為主的外資共同開發,在主體上促進企業家和政府共同完善社會主義市場體系,不斷推動產業結構調整以獲得經濟的持續高速增長,在驅動和保障上則以各種優惠自主的政策為前提[1]。具體的:

1.整體的突發制度演變。由于地理位置偏遠,幾個特區都極其落后,起點極低。中央選取該地區作為試點區域為中國整體向市場經濟轉制作先期試驗,客觀上耦合了特區發展的強烈意愿,短期內產生的突發性激勵與計劃經濟體制下的激勵嚴重不足形成強烈對比,結果表現為市場制度巨大的邊際增長貢獻和產業增長效應。

2.耦合世界經濟增長和產業轉型機遇期。特區成長與世界經濟的發展變遷息息相關,20世紀80年代初恰逢發達經濟體向新經濟轉型,資本密集型制造產業逐漸向東南亞國家轉移,迫使東南亞國家將非核心產品和零部件等勞動密集型制造向外轉移。毗鄰東南亞的先天優勢使得特區順理成章地加入了世界產業大鏈條當中,成為國際分工體系不可缺少的環節。很難想象一個只有優惠政策而沒有外部條件匹配的區域能夠快速發展起來,這也正是很多地方擁有大量優惠政策卻依然遲遲無法擺脫落后面貌的原因。

3.對市場主體的激勵與可信承諾。具備起飛條件之外,市場主體還必須具備足夠動力參與推動起飛的具體實現。特區設立初期,或是政績考核和政治升遷的激勵,或是政治理想與個人抱負的激勵,加上始終堅定辦好特區的中央意志使得增長成為特區全體的共有信念。于是特區政府引進外資時做出的種種承諾就是可信的,打消了港澳臺資本家投資設廠的疑慮,解決了資本要素稀缺這一難題。另外,特區的國有經濟相對薄弱,對民營經濟的擠占和剝削威脅就少了很多,民營經濟的強大也就有利于政府業績的實現。勞動力要素方面,一方面南下打工的報酬遠高于在家鄉的辛勤勞作,對城市生活的向往還是吸引了大量廉價勞動力,另一方面對由于原戶籍人口稀少且居住分散,對外來要素的排斥情緒不強,深圳、珠海和廈門在這方面表現的最為明顯,也就更有利于要素的聚集。于是通過資本、技術、勞動、管理和市場的結合就導致了特區的迅速發展,接下來我們需要對以上結論進行計量驗證,以進一步證實制度的增長效應。

三、經濟特區制度增長效應的實證檢驗

(一)計量模型

制度在根源上決定經濟增長的觀點已達成廣泛共識。歸納現有文獻,對制度增長效應的檢驗大致包括兩種思路:第一種思路致力于設定一個虛擬變量以區分不同制度時期,最終通過類似于索洛余值的方法求得制度貢獻值[2],但劉文革等認為快速變革的制度形式和結構使得這種處理方法有失精確[3]。除此之外,我們還認為制度對生產要素的嵌入性進一步加大了對要素貢獻分解的難度。第二種思路試圖尋找合適的代理變量直接衡量制度的增長效應[4-5]。將制度要素作為解釋變量直接引入生產函數避免了第一種思路度量不精確的問題,但卻帶來了另一個方向的度量不精確問題,即在代理變量選取上的主觀性。值得注意的是,無論精確與否,兩種檢驗思路都只能證實“制度很重要”這一重要結論,并得到制度的彈性系數和貢獻率。然而我們更加關注制度的具體作用機制,所以本文沿用第二種思路,并在制度代理變量的選取上遵循直接影響市場主體行為的原則,考慮到制度之間的相互作用,我們對制度體系的組成部分進行變換,通過比較回歸結果辨識制度作用于增長的具體機制。在生產函數的選擇上我們選擇最具代表性且應用最為廣泛的C-D生產函數,結合本文的時間序列數據引入時間趨勢項,生產函數設定為:Y(K,L,I)=AeλtKαLβIγ,其中A代表常數項,e為自然對數,t代表時間,K代表資本存量,L代表勞動量,I代表制度變量,上標λ、α、β、γ代表變量彈性,表示其他變量不變的條件下該要素每變化1%,產出變化α%、β%或γ%。考慮長時間序列數據的非平穩性,將生產函數進行對數化,同時引進白噪聲變量,原函數化為如下形式:

InY=InA+λt+αInK+βInL+γInI+μ.

(1)

結合特區的實際情況以及本文研究主旨,我們對制度體系的組成部分進行不同的組合處理,以區分比較不同制度及其組合在經濟產出上的實際效應,據此模型(1)分化出以下三個模型:

InY=InA+λt+αInK+βInL+γInI1+μ1.

(2)

InY=InA+λt+αInK+βInL+γInI2+μ2.

(3)

InY=InA+λt+αInK+βInL+γInI3+μ3.

(4)

其中,I1、I2、I3分別代表不同的制度體系,其含義將在下一節描述制度代理變量含義時說明。

另外,我們注意到對制度增長效應的實證檢驗大多是以國別為單位進行的,考慮到本文是對特區這一局部區域的檢驗,有必要提出這樣一個疑問,即制度在整體區域和局部區域的作用機制是否一致?換言之,盡管制度決定經濟增長績效,但在不同區域的實際作用方式卻可能存在差別,尤其是整體和局部區域的差別。因此,在模型(2)(3)(4)檢驗同一區域不同制度體系作用機制的基礎上,我們進一步提出以下假定:

假定1:制度在不同區域的增長效應機制是不同的,在一國的整體區域內,制度的增長效應暗含了區域內部水平方向對制度的模仿和學習。但對于經濟特區這樣的先行、局部區域,對于制度的學習和借鑒只能從自身前一期或前幾期發展經歷中獲得。

為驗證該假說,對制度變量進行滯后一期處理,模型修正為:

InY=InA+λt+αInK+βInL+γInI(-1)+μ.

(5)

該式中I(-1)表示當期產出受上一期制度體系的影響,當期制度體系則影響下一期的產出,也就意味著制度必須通過影響行為人的預期決定產出。

(二)變量含義及數據說明

1.投入產出指標。①產出Y。用按可比價格計算的國內生產總值衡量,數據來源于1981—2011年各市(省)統計年鑒。②資本存量K。參考張軍估計中國省級資本存量時采用的永續盤存法[6]。基年資本存量估算方法如下:特區1980年資本存量=特區1980年國內生產總值占所在省比重×1980年特區所在省資本存量,特區所在省1980年資本存量參考張軍的估計結果,所有數據均按照1980年不變價格進行平減,由于缺乏準確的資本價格數據,故采用當年GDP平減指數進行平減。因為經濟增長較快地區通常具有較高的折舊率,本文中資本折舊率統一設定為10%。③勞動力L。由于統計限制,勞動投入采用年末社會勞動者人數指標。

2.制度變量。在制度代理變量的選取上,不同文獻的選取標準存在較大差異。考慮特區主要的市場參與主體包括外資所有者、民營企業家、外來勞動者、政府,本文選擇對外開放程度、非國有化程度、對內開放程度和政府攫取程度四個方面來加以表征。其中,對外開放程度用進出口貿易總額加上每年實際利用外資總額占GDP比重進行衡量;對內開放程度用非戶籍人口占戶籍人口比重衡量,使用比值可以消除各地城市規模不一的影響;非國有化程度用工業總產值中非國有工業企業產值的比重衡量,該指標反映了民營企業家參與特區經濟發展的程度;政府攫取程度用政府財政收入占GDP比重衡量,我們認為政府攫取程度與經濟發展呈反向關系,故而用1減該比重進行計算。

在制度體系的組成上,首先對上述4個指標進行賦權,根據調查問卷回饋結果,同時參考特區發展特征,對外開放程度和非國有化程度的權重分別設定為0.3,對內開放程度和政府攫取程度的權重分別設定為0.2,加總等于1,計為I1。接下來我們嘗試剔除政府攫取程度這一指標,考察另一種制度體系的績效,對外開放程度、非國有化程度和對內開放程度分別賦權0.35,0.35和0.30,記為I2。最后只保留對特區經濟發展最為重要的兩個因素:對外開放程度和非國有化程度,分別賦權0.5進行加權,計為I3,以比較分析不同制度體系的增長效應。

(三)計量步驟和結果

首先對時間序列進行增廣的迪克—福勒檢驗(ADF),各變量經過一次差分后均已成為平穩序列數據。為避免偽回歸,我們又對InY、InK、InL和InI1(InI2,InI3)進行協整分析,結果表明變量之間都存在穩定的協整關系。但是回歸結果并不理想,模型(2)(3)(4)及模型(5)調整過的回歸均未表明制度對產出具有正相關關系。經過分析,我們發現經濟特區的幾個制度代理變量數據在30年中發生了很大的轉向,如對外開放程度在1994年達到其峰值3.26之后逐年縮減,GDP中非政府財政收入比重也從逐年上升轉變為逐年下降,這提醒我們注意不同階段制度的不同增長效應。為進一步驗證制度對經濟增長的作用方式,我們采取如下辦法,以1995年為分界點,分別對1980—1994年和1995—2010年兩個階段重復之前的回歸,并提出假定2:

假定2:制度在不同發展階段的增長效應是不同的,發展初期更有利于制度創新和變革的發生,發展后期則出現制度僵化現象,即制度的增長效應呈現邊際遞減特征。

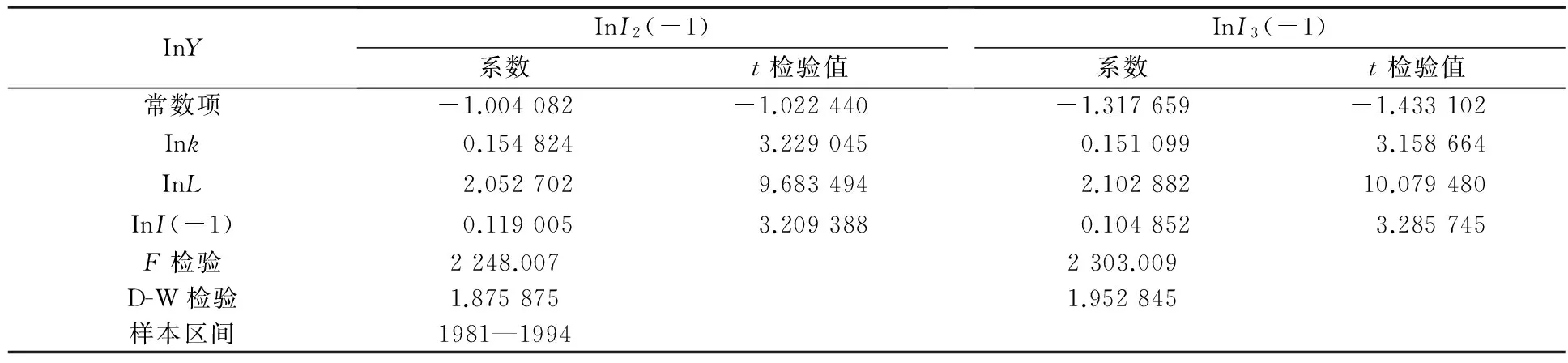

1.分步回歸和結果。按照以上方法,我們首先對經濟特區1980—1994年數據進行回歸。回歸結果顯示模型(2)(3)(4)沒有通過顯著性檢驗。此外,根據模型(5)修正的回歸模型,滯后一期的制度變量InI1(-1)對產出的影響不顯著,而InI2(-1)和InI3(-1)的系數卻非常顯著,這是由于特區在發展的前15年當中非財政收入比重沒有發生太多變化造成的,同時證實了假定1。此外,回歸方程也通過了有效性檢驗和格蘭杰因果關系檢驗。InI2(-1)和InI3(-1)為解釋變量的回歸結果如表1:

表1 普通最小二乘法的回歸結果

重復以上步驟,對特區1995—2010年數據進行回歸,結果顯示無論InI1,InI2,InI3還是InI1(-1),InI2(-1),InI3(-1)的作用都不顯著,即使將制度的滯后期向后繼續調整,結果仍然不顯著,于是假定2得到證實,即特區在發展早期制度增長效應非常明顯,但發展到一定高度時制度增長效應反而開始停滯,經濟增長不再伴隨制度創新而發生。可見制度創新往往在危機時期更容易發生,比如1980年前后,當經濟體富裕和發展到一定高度后反而不利于制度變革,比如1995年之后。

2.實證結果解讀。綜上可知:(1)制度在不同區域,在局部和整體區域之間發揮作用的機制并不相同。對于先行區域尤其是作為試驗田的特區而言,制度的增長效應通常呈現滯后性特點;(2)制度在不同時期的作用機制也是不同的,這就需要避免盲目的選取時間序列進行計量檢驗,而要根據真實的歷史情境進行甄別;(3)經濟發展的不同階段制度的增長效應具有差別,在經濟增長起步階段,一種制度對于經濟增長更易起到促進作用,而當經濟發展到一定高度時,該制度的正向作用就存在遞減可能;(4)對外和對內開放程度提高有效增加了資本和勞動要素的流動,非國有經濟比重的提升表示私人企業家創業信心和能力的提高,資源優化配置得以發生,從而帶動了產出增加。其中人口流動顯著提高了制度的增長效應,大約兩個百分點左右,這一點在深圳體現得更加明顯;(5)政府作用在我們的模型中并不顯著,這可能與政府代理變量的設置有關。

實證結果顯示特區的制度創新已逐漸停滯,僵化的經濟體制下社會利益結構逐漸固化,市場參與主體的利益無法通過誠實和勤懇的努力得到實現,只能被動地接受利益分配,那么個體自我實現的動力就會消失,經濟發展的動力隨之消失[7]。如果不能從擴大再生產中攫取財富,既得利益集團為了維護既得利益只能加快設租和尋租步伐,甚至轉移財富。實際上我們已看到特區在經濟增長方式和社會形態上向全國傳統的回歸和收斂,進一步的增長越來越依賴政府主導的固定資產投資,隨著世界經濟危機的持續惡化,過度依賴外貿和加工貿易的特區面臨的形勢將更加嚴峻。為此政府一方面通過各種投資和促進消費措施極力維持一定速度的增長,一方面加快促進產業升級轉型力度試圖為長遠的發展謀劃基礎[8]。但本文認為這樣的措施多半不能奏效,原因在于特區產業結構已經處于較高水平,而且屬于世界分工體系的一部分,無法像特區設立初期那樣通過簡單模仿和學習來復制發達經濟體成熟的產業和制度體系,而必須有所擔當并主動探索發展新型產業和新經濟模式,這一任務顯然不是政府可以獨立完成的。

四、結論與未來

作為中國最早由計劃經濟向市場經濟轉型的試驗區,特區已經走過了30余年的發展歷程。可以說,如果沒有改革開放的政策,就沒有特區的產生,若沒有特區的實踐,也就沒有市場經濟在全國范圍的確立和發展,就沒有改革開放的深入。但是隨著制度增長效應遞減和增長潛力耗盡,經濟可持續增長要求新的制度變革,促使和激勵更廣泛市場主體主動地參與到經濟活動中來。否則特區內外都將像前文所述的那樣繼續收斂,先行區域進一步增長的動力也會逐漸衰竭,特區的使命恐怕也會真的終結。舒爾茨認為人的經濟價值提高是制度變遷的主要原因[9],但在特區大量外來勞動者長期享受不到戶籍人口同等的待遇,民營企業家逐漸面臨更大的創業和經營壓力,包括用工成本、環境成本、土地成本以及不斷增多的稅負成本,實體經濟的萎縮客觀上增加了外來資本和風險資本的投資風險,結果導致了各個市場參與者都對經濟轉型持觀望態度。

由于經濟轉型是一個伴隨產業結構升級和社會結構流動的過程,在該過程中主導產業不斷繼起并通過結構效應輻射其他部門,分工和專業化程度不斷提高,對知識和信息的要求不斷提高,政府無法有效掌控經濟活動的方方面面,只能通過自身行動影響其他參與者的預期。在如此復雜的過程中,危機將會成為一種常態,政府治理的思路也必須從設計完美政策體系解決危機向通過彈性的、可自我調整的社會體制機制應付危機的轉變,危機往往也更有利于制度創新。這就需要更廣泛的要素所有者成為市場主體并且主動參與危機治理,形成參與式發展,突出和保證人的能動性、創造性和異質性,促使他們實現自我價值提升,推動資源和要素的再配置。也只有如此特區才能實現產業調整和制度轉型內在能力的提升,才可能繼續走在全國前列并為其他地區提供試驗和示范作用。

[1] Edwad M.Graham.Do export processing zones attract FDI and its benefits:The experience from China[J].International Economics and Economics Policy,2004,1(1):87-103.

[2] 張軍.資本形成、投資效率與中國的經濟增長—實證研究[M].北京:清華大學出版社,2005:47-52.

[3] 劉文革,高偉,張蘇.制度變遷的度量與中國經濟增長——基于中國1952—2006年數據的實證分析[J].經濟學家,2008(6):48-55.

[4] 王小魯.中國經濟增長的可持續性與制度變革[J].經濟研究,2000(7):3-15.

[5] 傅曉霞,吳利學.制度變遷對中國經濟增長貢獻的實證分析[J].南開經濟研究,2002(4):70-75.

[6] Jun Zhang.Estimation of China’s Provincial Capital Stock Series(1952—2004) with Application [J].Journal of Chinese Economic and Business Studies,2008,6(2):177-196.

[7] 沈承誠.經濟特區治理困境的內生性:地方政府核心行動者的動力衰竭[J].社會科學,2012(2):27-36.

[8] 李衛國,盛連喜,程淑佳.制度因素與中國經濟增長方式的轉變[J].東北師大學報:哲學社會科學版,2008(3):40-43.

[9] [美]西奧多·舒爾茨.論人力資本投資[M].吳珠華,譯.北京:北京經濟學院出版社,1990:28-39.

Tracing Origin Effect of Institutions for the Development and Transition of China’s Special Economic Zones

JI Chao1,2,YUAN Yi-ming2

(1.Rural Development Research Center of the Central Plains,Xuchang University,Xuchang 461000,China;2.Center of China Special Economic Zone Studies,Shenzhen University,Shenzhen 518060,China)

As the experimental zones of system and path for China’s modernization,Chinese special economic zones have made important contribution to the reform and opening up policy for the country. Also,they have achieved great success themselves. As the antecedent areas and experimental zones,we take them as the research object to provide new theoretical reference and perspective for China’s economic growth and transformation.Shifting to a higher degree of market-oriented system has promoted the rapid rise of the Special Economic Zones in the 1980s,but excessive dependence on imitating institutions caused the lack of internal development capacity.According to the actual situation of SEZs,we find four proxy variables which can best reflect system reaction to the market participants of the Special Economic Zones that include external openness,internal openness,proportion of non-state-owned enterprises and non-financial income proportion.Next step,we compare the actual mechanism of institutions to economic growth by stepwise variable regression.The result shows that,(1)different from the overall area,institutions have characteristics of hysteresis in the local area,(2) the growth effect of institutions showed a decreasing trend in the long-term,and institutions promoted the prosperity of Special Economic Zones in the early days,but it would lose correlation with economic development when economic has developed to a certain height.Crisis rather than prosperity is conducive to the occurrence of institution innovation.

Special Economic Zones;Development;Transition;Institutions;Regression

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2015.06.013

2013-06-06

教育部人文社會科學重點研究基地項目(11JJD790050);國家自然科學基金青年科學項目(71203145);中原經濟區“三化”協調發展河南省協同創新中心支持項目。

姬超(1987-),男,河南新鄉人,許昌學院中原農村發展研究中心副教授,深圳大學中國經濟特區研究中心博士;袁易明(1963-),男,貴州赤水人,深圳大學中國經濟特區研究中心教授,博士生導師。

F061.3

A

1001-6201(2015)06-0067-06

[責任編輯:秦衛波]