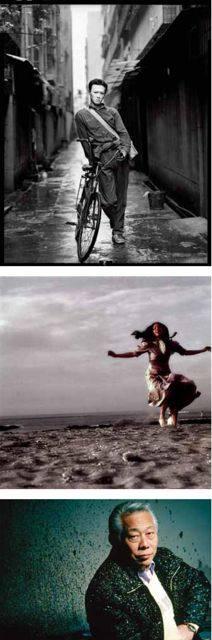

謝春德:靈魂應該被撞擊

傅爾得

在位于臺北市天母區占據三層樓的工作室內,謝春德聊起自己的創作過程時,突然用力地擊了一下掌,伴著這個動作,他說,“我覺得靈魂應該要有被撞擊的感覺。”

那擊掌的聲音,立馬勾起我初次看到他的作品時內心所感到的震撼。對我來講,就是這樣重重的一擊。

春德的威尼斯盛宴

謝春德那些交織著性愛與死亡、禁忌與欲望、禁錮與自由的攝影作品,一定在第54屆威尼斯雙年展上,撞擊過絡繹不絕的藝術家、策展人與游客的靈魂。

2011年,由法國國家電影館前館長、評論家多明尼克·巴依尼(Dominique Pa?ni)和臺北教育大學林志明教授共同策展的

“春德的盛宴”,在威尼斯雙年展展區Fortuny宮里,掛出了謝春德的作品《RAW》。

《RAW》系列是謝春德歷時23年創作的作品。作品以一種剛猛有力、突破禁忌的影像語言,展示了臺灣在經濟起飛過程中,臺北郊縣的變化和其中反映的多層次的人性。

謝春德以臺北郊縣的衛星城“三重”(新北市轄區)為舞臺,導演了一部視覺大戲。除了靜態影像作品和現場裝置外,每天的中午和晚餐時間,雙年展展覽現場還推出兩場名副其實的“春德的盛宴”,精心準備臺灣“東方美人茶”和美食給每場赴宴的八位貴賓。就餐期間,先是由年近90歲的臺灣阿美族巫師楊佳妱現場吟唱,接著是舞者蕭賀文的裸體重生之舞,這場帶有儀式感與獻祭的宴請,將觀者帶入處于原始狀態的人類與自然的思考中。

無論是在視覺體驗、戲劇效果,還是在美食上,這場“春德的盛宴”都俘獲了西方人的心。法國《解放報》撰文《威尼斯的黑色盛宴》指出:“來自臺灣的‘廚藝總監’與攝影家謝春德,完成了威尼斯雙年展史上最驚人的表演之一。他的作品除借鏡日本的情色電影外,亦受啟發于戈雅(西班牙畫家)的黑色版畫,甚或喬治·巴塔耶(Georges Bataille,1897~1962,法國評論家、思想家、小說家,著有《情色史》)的作品。我們無法在走出展場時不被感動。”

法國《費加羅報》的撰文也不乏溢美之詞:“‘春德的盛宴’像是來自臺北的幽浮,穿梭于美食、性與鬼魅般的狂想之間,用話劇場的表演藝術,以驚人的操作手法呈現作品。”

這場用心準備、五感并用的展覽,為謝春德贏得了來自歐洲的關注。謝春德被莫尼克·西卡爾(Monique Sicard,法國國家科學研究中心研究員)所主管的研究群列為“視覺藝術/攝影觀看生成”的三個研究對象之一,從2011年到2013年,莫尼克·西卡爾的團隊遠赴臺灣,拍攝關于謝春德的紀錄片。

看見的,和看不見的

作為影像工作者的謝春德,喜歡詩意的思考。“看見的和看不見的,都同時存在。”這是謝春德寫的無數首詩中的一句。“看不見的”不代表不存在,將“看不見的”一面呈現出來,是他的內在使命和責任。

“在臺灣經濟起飛的時候,三重有很多加工業,很多要來臺北打拼的中南部人民,還進不去臺北時,就棲息在周圍的小城鎮里,三重就是他們等待機會的地方。那時候看脫衣舞都到三重,所有最臟的、最丑陋的垃圾也都被丟在三重,三重有特殊的意義,我把那個地方當成舞臺,想演出臺灣在經濟起飛時的變化。”

社會的能量和生活的經驗給了謝春德大量啟發,他必須要表達。1987年,謝春德關閉在臺北的工作室,搬到郊縣三重,開始用戲劇般張力十足的影像,來表達他對臺灣社會的看法。

“拿著照相機,就像拿著燈照著最黑暗的部分。那時候的臺灣,有很多黑暗的部分,大家都不敢看,我希望把這件事做出來。”

謝春德開始用影像去描述那些人們看不見或故意視而不見的社會陰暗面。有些作品里,他探討的是形而上的東西,比如信仰與存在感;有些作品,則是探討在社會和文明規制下,愛情和青春的走樣和變形;有些作品,則是從具體的社會事件中獲得靈感。

謝春德的作品超越證據式地呈現,而企圖完成個人的意見表達。對于17歲時便從臺中鄉下搬到臺北來尋求藝術發展的謝春德來說,1960年代的臺北,一切都是嶄新的。即使他在初中時便在學校組了讀書會,很早就讀過加繆、薩特的存在主義著作,也讀過臺北李敖的作品,但是,到了臺北后他依然強烈地感受到“臺中跟臺北的世界、思維差很多”。

在臺北,他不僅接觸到披頭士、鮑勃·迪倫等創作的西方流行音樂,還見識了戲劇、現代舞等很多不同類型的文藝演出,結交了臺北文藝界的朋友。當時的臺北,在謝春德的心目中,代表著前衛和進步,甚至可比擬他當時還未去過的紐約和巴黎。

謝春德通過在臺北的生活,感受著臺灣的發展。接下來的1970年代,為擺脫美國石油危機帶來的經濟影響,自1974年起,臺灣開始進行“十大基礎建設”,從此,臺灣經濟承接著1960年代的良好勢頭,持續起飛,大量移民離開中南部的農村家鄉,奔赴臺北。作為北上移民大軍的一員,謝春德有著更為敏感的神經和感受力,來審視臺灣在社會發展過程中所蘊含的內部矛盾以及種種不合理現象。

“其實,我企圖把發生在臺灣的故事,像史詩一樣拍出來。”謝春德這樣表達拍攝《RAW》系列的初衷,“當我把童年的夢境和成長的經驗,以三重為舞臺來演出而拍成照片時,這些照片本身已不再是事實或想象的顯影,而是對所生存的環境的意見。”

生猛有力的表達

在高雄美術館2013年出版的謝春德回顧展畫冊上,《RAW》系列的開頭,是一張名為《肖像》的作品。一張面目模糊、赤裸著上身的女體,站在畫面正中央,上半身的正中央,一個長方形大小、形如抽屜的身軀被切割開來,“好像驗尸報告中被解剖的尸體那樣,我先把自己解剖開來。”

謝春德通過《RAW》進行了一場有誠意的自我對話。《鏡子》是一個赤裸的男子對著鏡子自慰,“人在成長過程中,會借著自慰跟自己對話,借著自己的身體跟自己對話,這是一個很重要的成長經驗。”

在自我對話中探索自我,體驗人的存在感,很可貴,和青春同樣可貴。《石碑上的愛情》就是向青春和愛情致敬的作品。畫面中,一對男女正在石碑上做愛,一群西裝革履的人在旁觀,“這些人在緬懷過去,愛情被禁錮了,什么都沒有留下來。現在我們回憶年輕時候的青春歲月,可是它還在的時候,你卻不知道。”

被禁錮的,不止有愛情,還有更純粹的性。“我們平時對性都很保守,但現在臺灣鄉下的婚禮和送葬中,都會有脫衣舞表演。”《電子花車》是一個送葬的場景,一個脫衣舞鋼管女郎,裸露著胸部,站在送葬儀式的電子花車里,直面鏡頭。

人的存在,應該要有自我,也應該享有成為人的快樂,而社會的發展、文明的規制,反而禁錮了人在某種意義上的存在。謝春德在作品里就這一層面進行了反省,“宗教其實也是一種形式上的束縛。”

謝春德用充斥著性愛場景與宗教意味的影像語言,挑戰著倫理綱常,挑釁著觀者的忍受力,在探討身份危機與認同,社會文化價值的失序的同時,進行強烈的社會反省。

歷史,總有驚人的相似

歷史總有驚人的相似,總在平衡和打破之間不停循環,它往往導致兩種結果:社會倒退或進步。但社會的發展,不會以結果和定論的方式固定存在,平衡會繼續被打破,在新一輪平衡被“肢解”后,不安和恐懼、焦灼與欣喜相伴而生,在這過程之后,社會再次達到平衡。

謝春德說,歐洲人懂他的作品。我想,或許因為那些畫面中的不安與恐懼是他們經歷過,或正在經歷的。

而中國觀者也很容易從《全家福》這張作品中產生共鳴。目前大陸居民見證著城市化所付出的代價,年輕人都去大城市尋找發展機會,只剩下兒童和老人留守在鄉村。

此外,謝春德還擅長用想象力來經營畫面,營造平常生活中的恐懼與不安。

《淡水河的眼淚》涉及臺灣歷史上著名的“二二八事件”,那場發生在1947年2月底的大規模民眾反抗政府事件,導致3月5日國民黨政府派遣軍隊屠殺臺灣人民、捕殺臺籍精英。謝春德對這一事件更為敏感,他的父親也曾受到過牽連,“我的鄰居中,有的在政府機關上班,我父親那時候在政府的公賣局做事,他們都被抓去毒打。”

為了拍這張照片,謝春德的工作團隊光是在地上鋪鐵釘就鋪了兩天兩夜,“我要講的是那個女人的痛苦,她是二二八事件受難者的家屬。那時,據說很多人被鐵絲捆綁在一起被丟進淡水河,我還請幾個潛水員到淡水河上演尸體,漂浮在水面上。”

的確,人們總會有相似的視覺經驗和想象,但是對事情的深刻感受力,以及對世俗大膽地挑戰與突破,才最終成就了謝春德的影像語言。法國電影史學家多明尼克·巴依尼稱謝春德的作品為“濃縮的電影”。

每張照片在拍攝之前,謝春德都會畫好細致的草圖,在拍攝現場,他的拍攝團隊干起活來也不輸拍電影的架勢。謝春德早年拍舞臺和劇場的經驗,都內化成他在創作時對空間構成和張力的掌控。

說到電影,那是小學五年級的謝春德,在臺中鄉下便開始做的夢。他跟同樣有著電影夢的小學同學一起,在放學后,一邊玩故事接龍一邊跑回家。“那個時候開始,我們就只看很有思想、特別的電影,雖然看不懂,頭都很痛,但覺得很有魅力。”日本的黑澤明、小津安二郎等導演的作品,成了小學時謝春德的影像啟蒙。

謝春德的這位小學同學,后來去做了實業,成功后就回來支持他繼續電影夢。1991年,謝春德寫了一個電影劇本《夏天里過海洋》,故事以三重為背景展開,探討的是不同年齡人群對三重的態度。謝春德寫了很周密的拍攝計劃,“我得了那一年臺灣電影輔導金的第一名,同年李安也遞了案子,得了基本獎。但是,因為臺灣股市崩盤,朋友臨時撤回資金,電影計劃流產。”不僅如此,謝春德還寫過六七部至今未開拍的電影腳本。雖然如此,拍電影仍然是他日后的人生計劃之一。

謝春德很有耐心地解釋自己的創作思路。他用突破禁忌的“性”的視覺挑逗,來探討人性的多樣及社會的復雜。其實,就算沒有具體解釋,畫面本身的張力所傳達出來的悲劇力量,也會以不同的痛點來戳中不同的人群。

《天火》,靈魂的出路

在拍《RAW》的同時,謝春德開始了《天火》系列的創作。如果說,《RAW》表達了他對臺灣社會生存環境的關注,那么《天火》則是一種更為形而上的哲學思考,關心的是靈魂的出路以及對宇宙空間的想象。

還是如他寫的那句詩“看見的和看不見的,都同時存在”,謝春德依舊要對“看不見”的部分進行視覺表達。他對靈魂和宇宙孜孜不倦的探索,與他爬山時的瀕死經歷有關。

“2003年,爬到一座三千多米高的山頂后,我很高興,喝了點酒,但喝完就休克了。感覺一道白光在引領我,突然間覺得自己很寂寞,好渴望見家里人一面。”謝春德在鬼門關邊緣走了一遭后,回到人間。而他的登山老師李小石就沒那么幸運了,這位被登山界稱為“登山怪杰”的知名登山家,也是第一位征服世界第一高峰圣母峰的臺灣人,在2013年5月登頂世界第四高峰尼泊爾洛子峰后,因高山癥并發腦水腫去世。

謝春德把李小石的登山紀錄片,作為《天火》系列的序言。他打開電腦,把片子放給我看,配樂里規律的電子節奏中常穿插著不合時宜的跳針聲,將我帶入一種失序的虛幻境地。

“我在爬山之后才知道,人內在的生命力量,跟這個世界是沒有聯系的。到了幾千米高度之后,你覺得自己處在現實世界的另一邊。”謝春德的感悟,來自于自己的經驗,也來自他登山隊友的反應,“到了那里,很多人的思想變得不一樣;年紀很大的或思想很保守的人,也是說脫衣服就脫掉了。為什么?海拔越高,我們跟自然就越接近,已經脫離現實了。”

我在紀錄片中看到李小石裸體在山頂用雪快速擦洗身體的鏡頭,也在謝春德的《天火》系列中看到很多裸體的畫面,那些在高山上的模特,有他的醫生,“他們都很保守,但在山上的時候,人都不一樣,會回到自己。”

人在山上,遠離世俗社會后,切換成另外一種狀態,這便是《天火》系列探討的主題,叩問著人類在宇宙中的存在。

“有時候,在很深的夜里,我們發現內在有一個聲音在吶喊,那個聲音很深沉,但投射出去后,會從宇宙的某個地方回應我們。那時候,我們會發現,在此刻,你自己是唯一的,跟這地球上所有生命都不一樣。這種存在感,很重要。”

其實,在這個系列里,謝春德重新審視了兩個問題:距離和時間。拿距離來講,越遠離現實世界,人就越能回歸到本身;另一個是時間,“我對時間的解釋不一樣,因為空氣、水等條件,根據地球的條件,我們變成人,可能在別的地方,我們會以不同的形式存在,生命無所不在。”謝春德在《天火》中,以一種宇宙的維度來看待時間,釋懷了人一生中僅有的短短幾十年。

殘酷暴力式的表達一直是謝春德的影像語言,他力圖在這剛猛的力量中,釋放文明和現實對我們的束縛。

《天火》系列借助很多在異次元空間里構建的神話來展示,帶有一種神話儀式的力量感,里面有單腳走鋼絲救出小孩的媽媽,有血漿爆炸的飛鳥,有在西藏納木錯湖里漂浮的紙人,有提著自己頭顱的原住民,等等。這些都指向人類自我的意志和在宇宙中的存在。

“《天火》討論的是除了身體以外,內在的靈魂和宇宙空間的關系。”

《家園》,重新了解臺灣

如果說《天火》探討了靈魂的歸屬,那么,《家園》系列則探討人在社會中的歸屬。1973年到1987年,謝春德花了15年的時間拍攝《家園》系列,重新認識臺灣。

“那15年對我來講很重要,就好像田里的土被重新翻過一次,我對臺灣土地的了解,也來自那15年。我拍的古跡、民間藝術、宗教信仰、各種節慶,滋養著我的內心。”

那15年,在家人的支持下,謝春德背著包,走遍了臺灣的鄉村和原住民部落。對一個還未完全長大便迅速逃離鄉下,跑到臺北見識世界的年輕人來講,主動回歸和重新認識自己的土地,大概是想找回內心的秩序,從焦灼和慌亂中,建立可以依據的世界觀和思維體系。

“當兵的三年中,我最后一年半沒有回家,可是當我回去的時候,居然找不到自己的家。因為城市發展,家門口的那條河找不到了,我遇到了鄰居,他告訴我應該從另外一邊走。當時,那場景對我的沖擊很大。”

或許,當發現自己既不屬于臺北,也不屬于家鄉的時候,身份的焦灼感驅使著他從自我認識的矇昧中清醒過來,而治愈身份焦慮的辦法,就是通過相機來找到接近自己的家園。

這個彩色系列作品,畫面并不明亮,情緒壓抑。他的畫面,更多是在處理自己對家鄉情感的釋放,至于跟現實的臺灣之間的關系,似乎并沒有那么緊密。問題是,從來都活在自己世界里的謝春德,從一開始就離土地很遙遠,當他企圖想要跟現實結合起來的時候,卻發現自己從未真正靠近。

即便如此,他依然建立了自己的價值體系,在一定程度上認識臺灣,看到臺灣在改變中的很多不合理狀況,也導致后來他在《RAW》系列中,對社會發展進行意見表達。

突破內心的局限

在拍《家園》之前,謝春德更早開始的項目是《時代的臉》。從1968年到1986年,他幾乎拍下臺灣所有的公眾人物。但是,謝春德并不在意他拍到了誰,在他的工作室內,他一時找不出這本《時代的臉》畫冊給我看,“這個系列,不一定是藝術上的成就,它讓我解決了很多人生問題,包括人跟人之間的關系,鍛煉了我跟人之間的溝通能力。”

這就要說到謝春德內向的性格。即便性格內向,他還是積極努力去突破自己。雖然每次要跟拍攝對象聯絡前,他都猶豫再三,耗費極大心力,但最終他還是跨出了第一步。

第一次到巴黎時,他主動聯絡趙無極,給他拍肖像。原本緊張無比的謝春德,在調試燈光時,瞟到趙無極緊張到碾碎了手里的一整支煙,當時就明白了一個道理,“我才知道,大師也會緊張。”

趙無極無意中幫他建立了自信,此后,他與人溝通時,心理障礙漸漸減輕。

無論是《家園》,還是《時代的臉》,抑或是《無境漂流》系列,雖然每組都花了十幾年的時間,但對謝春德來講,這些都可以看成是練習曲。他真正的創作生涯,是從《RAW》 這個系列開始。

《RAW》完成于2010年,那年謝春德剛年過60,對他來講,那是一個全新的開始,名為《RAW》,也象征著重生,“我覺得從《RAW》起,我的生命才開始”。《RAW》的開始時間為1987年。在臺灣歷史上,這是一個富有嶄新意義的年頭。那一年,臺灣實行解嚴,藝術更為開放。那年前,謝春德結束跨時十幾年的《家園》《時代的臉》的拍攝,也結束了一段婚姻,從藝術到情感上,都煥然一新,全新投入到新的創作中。

藝術少年的養成

1969年,謝春德在臺北的精工舍畫廊舉辦了自己第一次個展《午夜》。這時他19歲,這也代表著一個新的創造力量的誕生。

那是一個富有趣味的亮相,畫面帶有森山大道的黑白粗顆粒感,不規則構圖,高反差的肌理,加上超現實的意味,那是一次充滿力量地發聲。謝春德當時的模特,都是他在臺北車站和公車上找來的路人,在他當時與人合租的小屋里,第一次讓拍攝對象脫掉衣服,“她是小學老師,我們讓她脫衣服,她很嚴肅,說,‘好’,其實我們也很緊張,不知道怎么辦才好。”

展覽的好幾張照片中,都有一扇小窗戶,那是他到臺北后,與人合住的房間的窗戶。“我透過這個窗來看臺北,它是我接觸臺北的開始。”那次展覽上,謝春德認識了幾個互相欣賞的人:黃永松、張照堂、楊識宏(畫家)、曹又芳(作家)。

從幼時開始,父親就教謝春德畫畫、寫毛筆字,但是他對畫畫的愛好,超出了父親的期待。他會把家里的整面墻都涂滿,在學校里,他承包了學校的黑板報。從小,他便在畫畫的興趣和欲望中長大。

零碎地接觸到西方的影像、繪畫藝術,讓他對外面的世界充滿向往,“念小學二年級時,有天醒來,我突然間發現家門口有美國軍人在活動,我第一次看到煙火和棒球,他們有時會拿飲料給我們喝,苦苦甜甜的,后來才知道是可口可樂。我們喜歡去撿他們的雜志,長大后才知道那是VOGUE 、Harper's Bazaar、 LIFE,我從小就看到過那些東西,并對外面的世界充滿好奇。”

15歲,滿腦子都是畫畫的謝春德,在臺中縣沙鹿高工紡織學科念了半年后,便偷偷休學了。后來,他自食其力在臺中郵局門口看腳踏車期間寫信到日本,向出版社的老板要到一套他當時買不起的《現代美術全集》。“那套書打開了我的世界,從印象派開始,到超現實主義,那年我17歲。”

也是17歲時,謝春德拿著父親變賣田產后給他的28萬臺幣,買了一臺LeicaM4相機、一套Hasselbald相機、一部Sinar4x5相機,還有一部16mm Bolex電影攝影機,很時髦地闖入了臺北,開始了他漂泊的藝術人生。

直到今天,謝春德依舊精力充沛地創作著。他住在臺北市近郊新北市的板橋,到市區內的工作室,路上要花掉約一個小時。但是,他依然每天早上9點鐘到,晚上9點鐘離開。

在談到作品時,他會順著講話的氣勢時而坐著,時而跪在地上,只在乎表達,不在乎姿勢。在談到喜歡的藝術家時,他會兩眼放光,流露出小孩般的欣喜。

他拿了幾本畫冊給我看,都是他近年在國外看展后買回來的,那些雕塑、油畫、裝置領域的藝術家,應該都在某個瞬間,碰撞過他的靈魂。

在談到不同藝術家給他的刺激時,他語氣變得激動起來,“Gleen Brown畫的橄欖菜會發光,但我之前覺得遠遠地看去,只有梵高的作品會發光,其他作品都是暗淡的。梵高有一種空間的感覺,我想他要談的其實是宇宙,從小世界看大宇宙。”

“我覺得,到我這個年紀,要說什么叫幸福,應該就是把我的想法,都執行出來。”