域外法學方法論論著我國大陸傳播考略

內容摘要:近十多年來法學方法論在我國大陸法理學界成為一門“顯學”。這與域外方法論論著、尤其是歐陸譯作和我國臺灣地區作品在大陸的傳播有關。據粗略統計,迄今為止在大陸出版的相關譯著與著作共有28種,譯文和論文合計56篇。這些作品的刊發具有時間集中、內容集中、刊發載體集中的特點。在區分傳統法學方法論、法律論證理論、方法論學說史三個方面的基礎上,通過重點分析方法論譯著(著作)的翻譯和傳播情況可發現,它們的具體分布并不均衡,影響力大小不一;目前的譯介活動在主題、作者來源與譯者來源方面都有缺陷。為此,需要更加全面和有規劃地引入域外方法論作品,將歐陸學術傳統逐步呈現于大陸讀者面前。

關鍵詞:法學方法論 歐陸譯作 我國臺灣地區作品 譯介與傳播 學術傳統

一、引 ?言

近十多年來法學方法論在我國大陸法理學界成為一門“顯學”。這與諸種背景因素相關。其中主要有:(1)法學的研究興趣業已由立法定向的法學轉向司法定向的法學。〔1 〕在我國大陸近三十年來大規模的“法制建設”與“法典化運動”的開展過程中,學者們的參與熱情被高度調動起來,形成了一種“環(人民)大會堂現象”(陳瑞華教授語)。但是隨著中國法律體系框架的基本奠定,大規模的立法已趨減少,而制度的實施與完善日漸成為關注重心,其中司法裁判行為被置于焦點之下。〔2 〕(2)法學對實踐中疑難案件的關注度越來越高。長期以來,我國大陸的法學家(法理學家)長于“大詞”與宏觀理論建構,卻短于技藝與實在法的適用。面對轉型社會中層出不窮的疑難案件及其背后規范與事實不對應的現狀,需要有一套更為專業的方法來幫助法律人為實踐提供智力支持,以確保專家的聲音不被“民眾的常識”所吞沒。(3)法學急需擺脫幼稚病之譏。對“法學幼稚病”的鞭撻至今仍不絕于耳,既來自法學界之外,也來自法學界內部。學者們已經意識到,要擺脫這種尷尬的境地,獲得“科學”與“知識”的地位,就必須完成“自治化”的過程。而這一過程必然伴隨著嚴格的方法論“規訓”與法教義學傳統的孕育,從而從“法學外的法學”走向“法學內的法學”。〔3 〕

但不可否認,法學方法論也是來自西方的舶來品(這并不排除在某種程度上有本土化的可能)。至少從歷史的角度看,我國大陸法學界對于方法論如同對于其他法律理論一樣亦有一個繼受的過程。而目前方法論研究的盛況一定程度上正與域外方法論論著在我國大陸的傳播有關。筆者擬統計和梳理這一現象,但并不會做到面面俱到。主要的限定如下:(1)僅限于討論方法論著作,不涉及法教義學、尤其是部門法教義學的著作。盡管方法論與教義學關系密切,有許多教義學的著述包含著方法論的內容,〔4 〕但兩者畢竟有所差別。(2)僅限于討論歐陸(主要是德國)與我國臺灣地區的方法論作品。盡管英美傳統中的“法律推理”理論在大陸法學界也有一定傳播,但從知識體系與親緣關系來看,以德國為代表的歐陸方法論傳統及深受德國影響的我國臺灣地區方法論著作無疑影響更大。(3)僅限于討論歐陸的譯作與我國臺灣學者在大陸出版的作品。盡管由于語言能力的增強與資料獲得渠道的拓寬,已有越來越多的學者開始利用和掌握一手資料,但考慮到我國大陸法學界的整體情況,流傳最廣、影響最大的還是被翻譯為中文的方法論著作和已在大陸出版的作品。(4)僅限于討論一般方法論作品在大陸法理學界的傳播。從時間上看,方法論研究在大陸并非由法理學學者首先開展,〔5 〕但卻主要在法理學界形成了明確的問題意識和理論的系統化,進而對其他部門法產生了輻射性影響。筆者只討論一般方法論作品在法理學領域的傳播,而不涉及部門方法論作品(如刑法解釋學、憲法解釋學等)。所以,筆者所指涉的“法學方法論”是在非常狹義的意義上來使用的。

二、總體情況

由于方法論研究的興趣萌發與起步較晚,我國大陸法理學界翻譯歐陸著作、學術期刊刊發我國臺灣地區作品是最近十多年間的事,但是發展非常快。特別是相較于整體上不注重譯作而強調閱讀原著的我國臺灣地區法學界(當然一個重要原因是學者數量有限、學術市場也有限),譯作出版的數量與速度更是驚人。據筆者的粗略統計,截至2015年1月底,在大陸出版的歐陸方法論譯著與我國臺灣地區著作共有28種,在大陸發表的歐陸方法論譯文與臺灣地區論文合計56篇。所以,雖然這些作品似乎從絕對數量上看并不甚巨,但考慮到上文對主題所作的種種限定、時間跨度以及大陸的研究基礎,該規模已經令人咂舌。

從主題上看,即使這短短的十多年間,已然涉及了從近代法學方法論的開創者卡爾·馮·薩維尼之后170余年發展史中各個階段的問題。因此可以說,中國法律移植與法治發展中的“壓縮的現代化”問題 〔6 〕同樣體現在對方法論的繼受過程中。這當然帶來了很多問題。其中最大的一個問題在于“歷史感的錯位”與“理論傳統的紊亂”。學者們有時憑借自己的感性認識和個人興趣,就從浩如煙海的西方方法論作品中選擇出自認為重要的篇章,進行翻譯與引介。〔7 〕但它們可能只是方法論學說不同歷史節點上的一些片段,面對的歷史情境、問題意識與所處的理論傳統并不相同。而作品的受眾則幾乎是在同一個歷史時刻點(以及中國現階段的歷史背景中)面對這些作品的,面對洶涌而來的諸子百家,難免手足無措、判斷乏力,因而產生了不少誤解,添加了不少想象。盡管如此,一些公認的方法論巨擘的扛鼎之作還是無可置疑地成為了研究者優先傳播的對象,并在漢語學圈中產生了不可估量的影響。我們大體可以以相關作品為基礎,將歐陸與我國臺灣地區方法論在我國大陸的傳播與繼受分為兩個方面:第一個方面是傳統法學方法論,即以研究法律獲取與法律發現的模式、要素與方法為主題的學說;第二個方面是法律論證理論,以研究法律證立和法律理由的運用為核心。此外,由于方法論學說史的相對于繼受國學術研究的獨特地位,我們將它列為一個獨立的方面,舉凡涉及方法論發展的通史、片段史以及致力于個別方法論學派、個別學者學術思想的論著都可歸入此類。

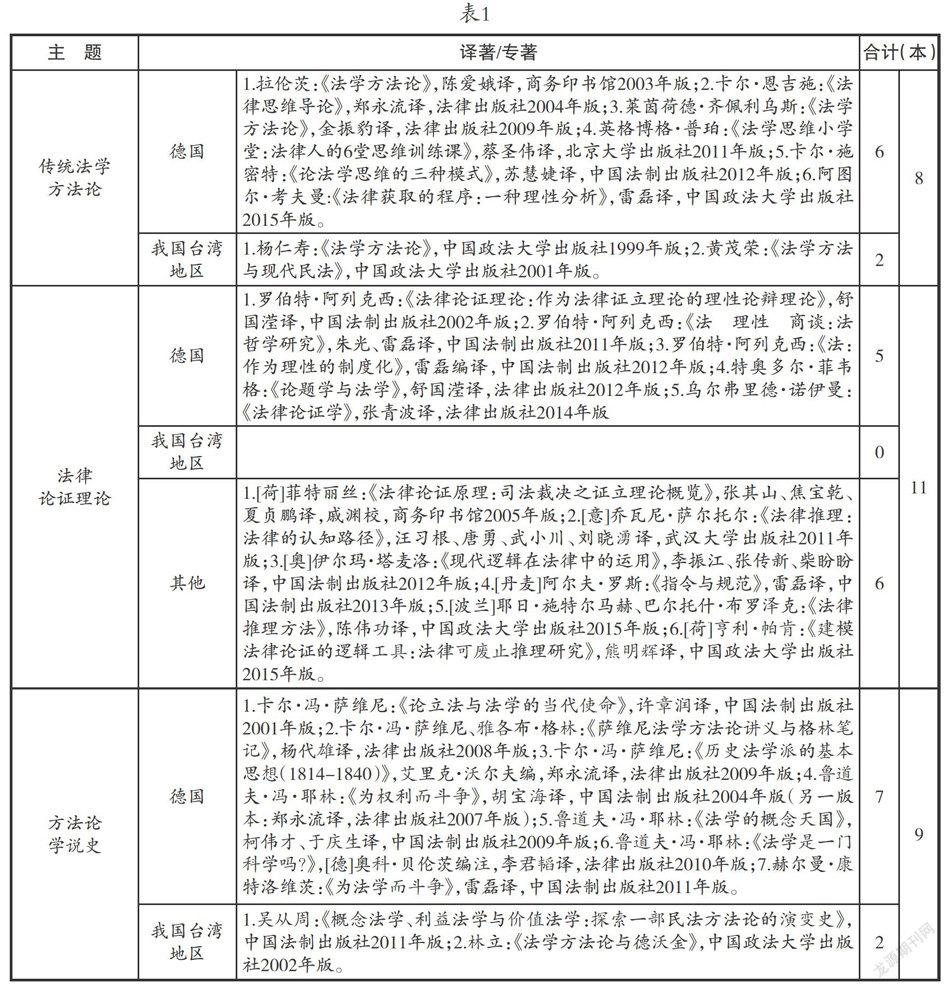

以此為分類標準,我們將在我國大陸出版的歐陸方法論譯著及臺灣地區專著列表統計如下:〔8 〕

而將在大陸學術刊物上發表的歐陸方法論譯文及我國臺灣地區論文統計如下:〔9 〕

通過對比與分析表1和表2可知:(1)從時間看,除一部專著外,所有譯著(專著)與譯文(論文)都出現在2001年之后,吻合法學方法論研究在大陸法理學界興起的時間。(2)從內容看,三個方面的譯著(專著)與譯文(論文)大體相當,而法律論證理論方面數量略多,其中譯著11種,占總數的40%,譯文(論文)共30篇,占總數的53%。內容集中在商談理論、修辭理論和規范理論上,傳統法學方法論與方法論學說史幾乎平分秋色,學說史的興趣點稍偏重“歷史法學”。(3)從作者來源看,德國學者無疑占絕對優勢。德語的譯著共出版18種,占總數的64%;譯文共發表32篇,占總數的57%。其中,作品被翻譯過來最多的學者是當代德國法哲學與公法學教授羅伯特·阿列克西,(3種譯著、10篇譯文)。此外,卡爾·馮·薩維尼、魯道夫·耶林、赫爾曼·康特洛維茨和烏爾弗里德·諾依曼亦有多種譯作。其他國家和地區中領先者當屬比利時學者沙伊姆·佩雷爾曼(4篇譯文)。(4)從發表的載體看,作品的刊發非常集中。譯文(論文)方面,《法哲學與方法論論叢》(鄭永流主編)起步較早,刊文數量遙遙領先(24篇)。《法學方法論論叢》(舒國瀅主編)、《法律方法》(陳金釗、謝暉主編)與《法律方法與法律思維》(葛洪義主編)這三門專業方法論刊物刊文也較多(合計18篇)。總體而言,這些方法論作品在大陸的刊發具有“三集中”的特點,即時間集中、內容集中、刊發載體集中。

當然,無論如何,譯文(論文)的影響力遠不及譯著和專著。譯著和專著以其篇幅與受眾面吸引了更多學者乃至一般讀者的注意力。接下去,筆者將要重點梳理歐陸譯著與我國臺灣地區專著在大陸的出版與傳播情況。

三、傳統法學方法論

第一本從域外引入的傳統方法論專著當屬我國臺灣地區楊仁壽先生所撰的《法學方法論》。該書最初于1987年由臺灣三民書局出版,1999年由我國大陸民法學者王利明教授引介在大陸出版。〔10 〕此時方法論研究在大陸剛剛起步,甚至這門學科的名稱也沒有與20世紀90年代開始在大陸流行的“法律(民法)解釋學”嚴格地進行區分。這從王利明在為該書所作的“序言”中它稱為“實用而又新型的學科”,并認為該書“是一部系統闡述法律解釋學的力作”。〔11 〕該書除“引論”外,包括:“法學認識論”,闡釋了法學的認識論基礎;“法學發展論”,簡介自19世紀以來的方法論流派思想;“法學實踐論”,依次論述了法律解釋、價值補充、漏洞補充、類推適用、利益衡量、法律行為的解釋等;“法學構成論”,即法律淵源論。由于楊先生一直在法院工作,所以此書通俗易懂并配合實例講解,非常適合作為方法論的入門讀物。此外,由于作者的日語背景,所以該書介述了不少日本學者的觀點,當然考慮到日本法學發展深受德國學術傳統影響的事實,該書也基本可算作歐陸學術脈絡下的產物。但亦有一些“日本特色”,典型者如將“社會學解釋”在第四編中單列為一章,〔12 〕這在傳統德國解釋理論中并不常見。〔13 〕而這一安排也影響到了我國大陸部分學者。〔14 〕該書在2013年出了第2版。〔15 〕

盡管如此,該書對于我國大陸法理學界的影響遠不及由歐陸譯介的第一本專著:德國當代著名方法論學者卡爾·拉倫茨的代表作《法學方法論》。這本方法論領域的經典之作由我國臺灣地區學者陳愛娥翻譯,于2003年由北京商務印書館引入。〔16 〕一經出版,立刻成為此研究領域繞不過去的高地和相關課程的必備參考書。該書雖然比楊著《法學方法論》晚了四年進入大陸,但是由于該譯本已由臺灣五南圖書出版公司于1996年在我國臺灣地區出版,并且我國臺灣地區版本在出版之初已通過各種非正式渠道在我國大陸法理學界、尤其是博士生群體中流傳,因此該書在大陸產生影響的時間并不見得比楊著要晚。陳譯版本翻譯的是拉倫茨一書1991年出版的第6版(學生版第2版)。〔17 〕該版本節略了原著論及歷史、批判性部分的前四章,即從19世紀到第一次世界大戰結束之間的方法論學說史的部分。〔18 〕學生版由“引論”加上七章構成(具體見表3)。譯者另在篇首加上了一個較長的“代譯序”作為本書的導讀,發揮了較好的指引入門的功能。

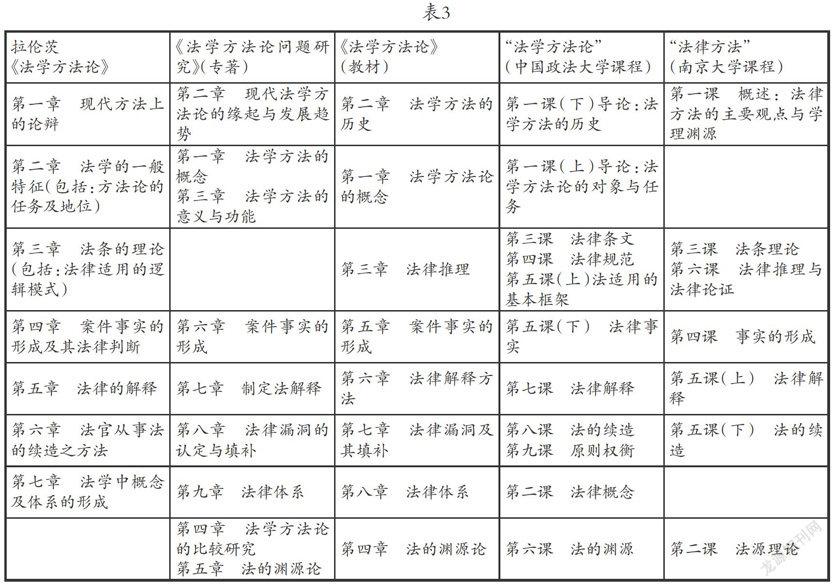

該書的許多觀點一度被我國大陸法理學者奉為圭臬,例如關于法學性質、法條的類型、法律解釋的方法、法律漏洞的分類、內部體系和外部體系的區分(盡管首倡者是利益法學的代表人物菲利普·黑克)等。此外,該書在大陸學界的影響還可以用兩方面的事實來佐證:其一,據在中國知網上檢索的結果,從2004年至2014年,直接以拉倫茨《法學方法論》或相關理論為篇名公開發表的論文和學位論文共有26篇,年均2.4篇;從2001年至2014年,以拉倫茨法學方法論為主題的期刊論文和學位論文更是達到了126篇,年均9篇。另據中文社會科學引文索引(CSSCI)數據庫檢索結果,從2005年至2013年,該書共被引用806次。其二,撇開內容不提,拉氏一書的基本結構安排深刻地影響到了我國大陸法理學者相關方法論專著的篇章安排以及法學院開設的課程安排。在此,一方面,筆者將列舉出國內比較暢銷的方法論專著 〔19 〕與一本較新的方法論教材 〔20 〕的篇章目錄,將它們與拉氏一書的篇章目錄對比;另一方面,也將選取兩家與德國大學有長期聯系的國內法律院校所開設的法學方法課程,即中國政法大學法學院開設的“法學方法論”(授課對象:本科生)與南京大學法學院開設的“法律方法”(授課對象:法律碩士),將這兩門課程的大綱與拉氏一書作對比。雖然這種做法有以偏概全之嫌,但由于上述著作編著者與課程開設者的德語學術背景,這種關聯性將得到更有力的證明。為了直觀起見,可將這種對比列表如下:

可見,這些著作(教材)與課程的主體內容都是參照拉氏一書來安排的。同時可以發現,上述我國學者所著和所開設的課程中都有“法源理論”這個拉氏一書所沒有的部分。這種設計很可能受到我國臺灣地區學者黃茂榮所著《法學方法與現代民法》一書的影響。該書在我國臺灣地區于1982年首次增訂再版(初版不詳),至2009年已出第6版。大陸方面,2001年中國政法大學出版社引入了該書的第4版,2007年法律出版社又引入了該書的第5版。〔21 〕該書的第一章主題即為“論法源”,詳細列舉了法源的表現形式以及相近的規范性文件的地位和適用。相對于法源單一的法律部門(如刑法),法源理論對于民法學科顯然更有意義,具有民法學科背景的黃茂榮教授將其置于書的開篇,其重視程度可見一斑。將法源理論作為方法論之一部分的做法也影響了一些大陸法理學者。〔22 〕從全書結構看,黃著方法論除了這第一章以及第二章“法律概念”外,其余第三至七章與拉氏方法論一書的第三至七章完全對應。從內容看,黃著方法論與拉氏一書也多有重合,只是其論述更加詳實,并且以我國臺灣地區的實例來舉證。這或許是有留德求學背景的黃教授同樣深受拉倫茨學術傳統影響之故。〔23 〕所以,雖然黃著方法論早于拉氏方法論中文版傳至大陸,但影響大陸學界的“本源”依然在于拉倫茨。當然,黃著在大陸的刊行也在很大程度上擴大了拉氏理論的影響。

另一本在大陸法理學界產生較大影響的德語譯作也是一本方法論領域的經典之作,卡爾·恩吉施的《法律思維導論》。該書的第9版于2004年由鄭永流教授譯出。〔24 〕該書由八章組成,與拉氏方法論相比,較有特色的是單列第五章來談論法律解釋的目標,第六章論及法律概念與一般條款,并在第八章中談論方法論與法哲學的關系。該書最大的特色在于“以傳統的法律發現方法為出發點”,〔25 〕圍繞“規范”與“事實”這兩對范疇之間的不對稱關系來展開討論,這一觀點作為方法論的立論基礎影響了許多中國學者。而恩氏的名言,法律適用要求法律人的“目光在大前提與生活事實之間往返流轉” 〔26 〕也在中國學界名聲大噪。正如譯者“譯后小記”的標題所表明的,作者的目標是“讓規范舞動起來”,〔27 〕因為“認識法律不意味摳法律字眼,而是把握法律的意義和效果”(古羅馬法學家塞爾蘇斯語)。〔28 〕數年之后,鄭永流教授出版了一部流傳較廣的教材《法律方法階梯》,〔29 〕雖然結構體例與本書并不相同,但字里行間依然可以看出恩氏的影子。且該教材單列第八章“法律原則、一般條款和不確定概念的適用方法”的做法顯然是受到了該書的影響。

此外,德國公法學與法哲學家萊茵荷德·齊佩利烏斯的《法學方法論(第10版)》也于2009年被翻譯過來。〔30 〕該書的特色在于三個方面:其一,在第一章中首先談“法的概念和功能”。因為在齊氏看來,“對象決定方法”,〔31 〕要弄清法學方法就首先要理解“法”這個對象。法的涵義應當是“經由理性引導的尋求合意的程序按照多數原則被確定的正義觀念”。〔32 〕其二,顧及了方法論發展的新趨勢。該書盡管總體上保持了德國傳統的結構模式,但作為相對屬于新生代的作品,它還是明顯受到了兩種新興研究思路的影響,即法律論證理論和類型理論。雖然并沒有集中論述論證理論,但“合意原則”和“論辯原則”在書中多有體現。〔33 〕而類型化的案例比較方法則在第三章中專列一節來加以論述。〔34 〕其三,用第五章來專門論述“法的邏輯形式化和數據處理”問題,體現了法律邏輯與法律信息學的晚近發展及其對于方法論的沖擊。最近在大陸出版的一本譯著是德國女學者英格博格·普珀的《法學思維小學堂》。〔35 〕該書由我國臺灣地區青年學者蔡圣偉翻譯,并早于大陸一年在我國臺灣地區出版。〔36 〕該書言簡意賅,配以刑法領域的案例進行簡要佐證,名副其實,非常適合作教學參考書。其最大的亮點在于將“法律與邏輯”單列為一章,全面論及了邏輯的特點、形式、功用等,為邏輯在法學上的地位正名。正如作者所言,“法律人可以沒有邏輯公式,但不能沒有邏輯”。〔37 〕另外,作者不滿足于論述單個的方法和論據,而是單列一章來討論如何組織論據進行法學對話(論辯),并形象地稱之為“論證網球賽”。〔38 〕在“體系方法”部分還專門比較了體系學與論點學(論題學)的優劣。

如果說從思維模式的角度看,傳統方法論的主流是規范思維的話,那么卡爾·施密特當然顯得是個異數。他于1934年在威廉皇家學術促進學會與德國國家社會主義黨法律人聯盟青年法學家會議上所發表的兩次演講,接續了《政治神學》(1921年)中關于規范論與決斷論的區分。在隨后形成的小冊子《論法學思維的三種模式》中,進一步區分了規則模式、決定模式與具體秩序模式,并為最后一種模式張目。該書中文版于2007年在我國臺灣地區刊行。〔39 〕出于這樣的考慮:具體秩序思維依然處于法律發現的大脈絡之中,其與法律論證理論截然相反,因而依然將該書視為傳統方法論之列。

最近被譯成中文的傳統方法論著作依然出自德國學者之手,即阿圖爾·考夫曼的《法律獲取的程序:一種理性分析》。〔40 〕考夫曼在我國法學界可謂家喻戶曉,此前已有《后現代法哲學:告別演講》 〔41 〕、《當代法哲學和法律理論導論》(主編并參撰) 〔42 〕、《法律哲學》 〔43 〕等數種法哲學著作的中文版面世。而由我國臺灣地區學者吳從周翻譯的《類推與“事物本質”:兼論類型思維》一書 〔44 〕也在我國大陸流傳已久。《法律獲取的程序:一種理性分析》是考夫曼晚年的代表作,也是其唯一一本單獨以方法論為主題的專著,〔45 〕體現了其關于法學方法論(法律獲取理論)終其一生學術思考的提煉和結晶。全書從批判傳統涵攝模式入手,在闡釋規范領域的認識論和科學理論的基礎上,對法律獲取的四種主要程序或者說方法(演繹、歸納、設證、類比)及其關系進行鋪陳,并論及了法律獲取過程中法官的認知與決斷、理性與意志之間的關系,核心主張在于以類比或者說個案比較為中心的等置模式來取代以演繹或三段論為代表的涵攝模式,旗幟鮮明地展現了貫穿考夫曼學術思想的詮釋學傾向。

四、法律論證理論

1971年在布魯塞爾召開的第九屆世界法哲學與社會哲學(IVR)大會第一次將法律論證作為大會討論的主題之一(該次會議總主題為:法律推理),標志著法律論證理論的興起。〔46 〕到20世紀末,經過三十年的發展,諸種論證流派已基本成型。有鑒于此,荷蘭學者伊芙琳·菲特麗絲于1999年出版了博士論文《法律論證原理》。該書于2005年被譯成中文在我國大陸出版。〔47 〕該書的主要內容在于“對法律論證研究的主要成果作概要式的介紹”,〔48 〕全面評述了邏輯學家、圖爾敏、佩雷爾曼、哈貝馬斯、麥考密克、阿列克西、阿爾尼奧、佩策尼克和荷蘭學派的觀點,并將上述學者的主張分為三種研究進路(方法),即邏輯進路、修辭進路與對話進路。〔49 〕該書對當時對法律理論的傳統和全貌猶如盲人摸象的大陸法理學而言,不啻是打瞌睡時送上的枕頭,馬上成為了研究的指南和綱領,三種進路的劃分也被廣泛接受。它起到了一種“普法式的”教科書的作用,至于作者本人的主張卻并未引起關注。〔50 〕

與上述著作大體一致但又不盡相同的是德國學者烏爾弗里德·諾伊曼于1986年出版的《法律論證學》。雖然該書的面世原本早于菲特麗絲一書,但直至2014年才被其弟子譯成中文出版。〔51 〕該書的重心同樣在于探討既有的相關理論,自己并未提出某種規范性的論證理論,意在提供法律論證的導引及其科學理論與法治國框架中的意義。與菲氏一書有所不同的是,它歸納并闡述了四種論證的進路:邏輯-分析進路、論題-修辭進路、實踐商談理論以及法律論證的復雜模式,麥考密克、佩策尼克和阿爾尼奧的學說被納入了復雜模式。此外,諾伊曼教授還專門為中譯本添加了一個第六章“法律論證的功能分析與意識形態批判”,從系統論以及后現代批判和批判法律運動的角度進行了審視。

下面將參考以上兩書,劃分為三種進路來歸納歐陸譯著在大陸法理學界的傳播情形:其一,菲特麗絲所稱的對話進路原本包括程序進路與語用-辯證進路兩支,但由于后者在中國幾乎未被注意,〔52 〕目前的成果只限于前者,所以下文將直稱“程序進路”。同時,“程序”也是諾伊曼所概括的實踐商談理論的核心,因為商談理論原本就是程序性論證理論,二者并無實質差別。其二,論題學與修辭學不完全等同但關系十分密切,所以下文參照諾伊曼的做法將其合稱為“論題-修辭進路”。其三,“邏輯進路”可單獨成立一支。之所以未采諾伊曼“邏輯-分析進路”的稱呼,是因為分析乃一般性的方法,不惟邏輯可采,修辭、程序進路同樣可采,故而略去。由于規范理論與法律邏輯學聯系極其密切,所以我們將從方法論角度研究規范的主題一并納入此一進路。

(一)程序進路

德國學者羅伯特·阿列克西于1976年提交給哥廷根大學法學院的博士論文《法律論證理論》(1978年由蘇爾坎普出版社出版)無疑是程序性進路的扛鼎之作。本書被舒國瀅教授于哥廷根訪學期間(1993-1994)發現與拜讀,并在八年后依據德語1991年第2版,并參酌第1版的英譯本譯出。〔53 〕該書由三編構成:第一編“對若干實踐論辯理論的反思”,對于道德分析哲學中的實踐論辯、哈貝馬斯的真理共識論、埃爾朗根學派的實踐商談理論以及佩雷爾曼的論證理論依次述評,作為理論建構的起點;第二編“普遍理性實踐論辯理論綱要”,對普遍實踐論辯的規則進行證立,提出了五組論辯規則和一組論述形式,并指出其局限性;第三編“法律論證理論”,主要闡明了作為普遍實踐論辯之特殊情形的法律論辯的理論概要,即結構、規則與形式等。該書的主旨大略為:(1)規范性命題可以得到理性證立(基本立場)。(2)鑒于現代社會道德多元的事實,無法將理性證立建立在特定實質規范性主張的前提上,只能訴諸于以哈貝馬斯的真理共識論為基礎的程序性理論之上,即“當規范性命題可能是理性程序之結果是,它就是正確的”。(3)法律論證的獨特之處在于,它并不追求法律決定的絕對正確性,只追求現行法秩序之下的相對正確性。(4)法律論證既要符合普遍實踐論辯的規則與形式,也要符合法律論辯的特殊規則與形式。舒國瀅教授在書前加了一個導論性的長篇代譯序,介紹了阿列克西的生平著述、寫作背景與主要內容,并摘取書中用語非常形象地將其旨趣概括為“走出‘明希豪森困境’”。〔54 〕遺憾的是,由于時間關系,中譯本并沒有將第2版所加的“后記”譯出,因而缺少了作者對于批評者所提批評的回應和補充論證。〔55 〕

該書出版后迅速被我國大陸法理學界熱捧,相關研究紛紛出籠。據在中國知網上檢索的結果,從2004年至2011年,以阿列克西法律論證理論為篇名發表的論文和學位論文共有14篇,年均1.75篇;從2004年至2013年,以此為主題的期刊論文和學位論文更是達到了43篇,年均4.3篇;而從2004年至2014年,學者發表的261篇以“法律論證”為題的論文,或多或少都涉及了阿列克西的理論。與對待菲特麗絲一書的態度不同,論者們對阿氏一書感興趣的是他本人的理論主張,而對他在第一編中所介紹的諸多理論流派并不感興趣,很少進行仔細鉆研。這恐怕與這些理論涉及倫理學、語言哲學、論證理論、邏輯學等諸多學科,紛繁復雜,一時難以得窺門徑有關,但這也帶來了一些誤解。最大的誤解恐怕就是一度將“程序性法律論證理論”等同于法律論證理論本身,直到兩年后菲特麗絲一書出版才有所澄清。

2012年,阿列克西的論文集《法 理性 商談》中譯本出版。〔56 〕該書第一部分“邏輯與解釋”、第二部分“商談與法律”共包括七篇涉及論證理論的論文,分別論及:法律判決的邏輯分析、規范適用與規范證立、法律解釋、程序性法律論證理論的理念、商談的類型、商談理論與人權以及對哈貝馬斯批評的回應。這些篇什是對《法律論證理論》一書觀點之論證的夯實、補充、完善與發展。同時,對于不甚熟悉其基本理論主張的讀者而言,它們也為理解阿列克西的理論提供了一個有益的入口。一年以后,阿氏的另一本論文集《法:作為理性的制度化》中譯本也出版了。〔57 〕文集由曾在基爾大學跟隨阿列克西教授學習法哲學的大陸學者雷磊搜集十六篇論文集結、編譯而成。其中第一部分“理性、商談與法律論證”囊括論及實踐商談理論綱要、特殊情形命題、商談理論與法律體系、法律證立與融貫性的四篇論文;第二部分“法律原則理論”網羅了涉及阿列克西后來發展出的原則論證學說的重要論文,亦涉及法律論證的模式問題。這些論文都是在《法律論證理論》一書出版后作者繼續深化思考的產物,且能體現其主線,對于大陸學界的追蹤研究不無助益。

(二)論題—修辭進路

法律修辭學的研究在當下我國大陸法理學界已成為學術熱點。短短數年間,方法論研究者們似乎發生了集體轉向,以此為主題的會議紛紛召開,相關論文以幾何倍數增長,專著與論文集亦已出現。〔58 〕但許多論者未來得及仔細梳理法律修辭學的學術傳統,也未來得及消化吸收當代修辭學大家們的不刊之論。例如英國論證理論巨匠斯蒂芬·圖爾敏、新修辭學代表沙伊姆·佩雷爾曼的諸多著作迄今尚無一本被翻譯為中文。

所幸的是,舒國瀅教授在近年來研究“由修辭學發展而來的問題思維技術”——論題學——的基礎上,又翻譯出版了美茵茲學派開創者特奧多爾·菲韋格的《論題學與法學》一書,填補了這一領域的空白。〔59 〕與強調體系性的傳統方法論以及其他進路的論證理論不同,論題學反對公理-演繹體系,要求運用情景思維來走出“進退維谷的”困局或難以消解的問題情境。〔60 〕這在一定意義上是在反抗現代性的思維方式,而去尋求古代的智慧。菲韋格的這本代表作接續了文藝復興時期學者維科的返歸式努力,探究了亞里士多德和西塞羅的論題學、論題學與羅馬市民法、論題學與意大利方式、論題學與組合術、論題學與公理學、論題學與民法學等諸多主題以及論題學在當代的繼續發展。這本小書短短十萬言,卻開創了一個學派。菲韋格的弟子們后來延續了該書的理論脈絡,至今對德國法律修辭學的發展推動甚巨。它對中國學界的影響則仍有待觀察。只是,作為我國大陸方法論領域領軍人物之一的舒國瀅教授一直在作這方面的努力:早在該書中譯本面世之前七年,譯者已在一篇文章中集中介紹了該書的內容。〔61 〕在該書的刺激下,譯者在該書中譯本出版前后也持續發表了不少相關論文,對古羅馬、中世紀的論題學、修辭學、決疑術等展開了廣泛的學術考察。〔62 〕以此為基礎,一部八十萬字的恢弘之作正在出版計劃之中。相信未來在更多學人的合力之下,這一進路的論證理論研究會有更為廣闊的前景。

(三)邏輯進路

法律邏輯的研究雖然在我國大陸起步不算晚(首先是由一些邏輯學者、尤其是法律院校中有邏輯學背景的教師進行的),但對于域外法律邏輯著作、尤其是歐陸法律邏輯方面的著作的翻譯開展得很晚。與此同時,其發展卻比較迅猛。目前為止,主要的譯著有五本。第一本是2011年出版的意大利法學家喬瓦尼·薩爾托爾的《法律推理:法律的認知路徑》一書的中譯本。〔63 〕該書是博洛尼亞大學法學院教授恩里科·帕塔羅主持之“法哲學與一般法理學叢書”中的第5本。武漢大學汪習根教授正在主持這套叢書的譯事,該書為叢書已完成的最新一本論著。薩爾托爾現任博洛尼亞大學計算機與法律教授,研究領域涉及法律哲學、計算邏輯、立法技術和計算機法等。他也是國際學界人工智能與法律推理的代表之一。這本一千多頁的專著被分為兩編:第一編致力于將法律推理嵌入實踐推理之中,第二編以非單調邏輯為基礎,旨在提供關于法律推理基本形式的更精確的說明,涉及道義模態詞、條件式規范、法律淵源、論證框架等內容。

第二本是奧地利法學家伊爾瑪·塔麥洛的《現代邏輯在法律中的運用》,中譯本于2012年出版。〔64 〕塔麥洛長期以來獨樹一幟,極力倡導邏輯在法律中的基礎作用,并建構出一種“以大量運用數學符號為特點的法律邏輯體系”。〔65 〕這一點也充分體現在該書之中。所幸的是,原著使用的是獨特的波蘭符,而三位譯者將其轉譯為了國內邏輯論著通行符,一定程度上減輕了讀者的負擔。但是對于不熟悉符號邏輯的讀者而言,閱讀該書也不是一件輕松的事。該書分作兩個部分:第一部分是法律邏輯的理論基礎,述評了命題演算邏輯、謂詞演算邏輯,闡述了證明邏輯有效性和可靠性的方法,并提出了一種反公式方法;第二部分是法律邏輯的運用,論述了法律語言、司法推理、一些特殊法律問題中如何運用邏輯的問題。全書末尾還附上了一個關于法律邏輯的簡要宣言。〔66 〕塔氏在序言中的這句話或許是對該書意義最好的詮釋:“應用法律邏輯進行思維與不應用法律進行思維的法律人之間的差異,同四腳走路的人與直立行走的人之間的差異是完全相同的。” 〔67 〕

第三本是丹麥法學家、斯堪的納維亞學派的代表阿爾夫·羅斯的晚期代表作《指令與規范》,中譯本于2013年出版。〔68 〕這本總共僅十二萬字的“小書”試圖解決一個“大問題”即“約根森困境”:既然邏輯具有真值,而規范無真假可言,那么規范推理是否是一種邏輯推論?如果否認這一點,那么司法裁判領域中所進行的推理活動將有偽邏輯乃至反邏輯之嫌。如果肯定這一點,又會與經典的邏輯理論相矛盾。羅斯這本書的基本思路是,在全面闡述指令(規范)之性質的基礎上提供一種建構道義邏輯的可能思路。它首先從陳述式言語與指令式言語的區分入手,澄清規范的概念及其要素,界定道義邏輯與指令式言語的關系,并重新闡釋了“邏輯值”的內涵。全書結構嚴謹、論述線索清晰、論證簡明扼要。

最后,為新面世之“西方法律邏輯經典譯叢”(熊明輝教授與丁利教授主編)中的兩本譯著。一本是兩位波蘭學者耶日·施特爾馬赫與巴爾托什·布羅澤克合著的《法律推理方法》。〔69 〕波蘭學者素以邏輯學研究見長(有所謂“波蘭邏輯系統”),兩位學者著述甚豐,與德國學界往來頗多。該書在波蘭于2004年和2006年出版過兩次,于2006年由施普林格出版社刊行了英文版。〔70 〕在該書中,作者討論了最根本的四種法律方法,即邏輯、分析、論證和詮釋,并表明了這些方法的精確性(科學性)、實用性。該書不僅致力于超越一種任意選擇的法律范式,而且要超越法律科學的界限,為研究法律方法、乃至當代社會科學中運用的方法提供了合適的切入點。另一本是荷蘭學者亨利·帕肯的《建模法律論證的邏輯工具:法律可廢止推理研究》。〔71 〕作為國際人工智能與法律推理領域的領航性人物,帕肯在他的這本代表作(其實是對其1993年完成的博士論文的擴充與修改)中,為法律邏輯及其在法律領域的運用開拓了一個新的方向,即非單調邏輯與可廢止推理,從而為邏輯在法律論證中的作用提供了全新的辯護:盡管法律可能存在不一致,推理可能存在例外,且在很多時候并非演繹式的,但如果應用新的邏輯工具(非單調推理和可廢止論證),并且如果邏輯被認為是一種工具而不是法律論證的模型,那么這些特征逃脫不了邏輯分析。

五、法學方法論學說史

(一)片段史

迄今為止,尚無一部關于方法論通史方面的譯著與專著問世。而片段史方面首屈一指的當屬我國臺灣地區學者吳從周的博士論文《從概念法學到利益法學:以耶林對海克之影響為線索展開》(2003年)。該文以魯道夫·耶林與菲利普·黑克(海克,Phlipp Heck)為中心,十分詳盡地考察了概念法學與利益法學的歷史背景、人物生平、基本主張、學說發展與影響等方面,并以民法實務進行觀察與引證,資料詳實、觀點嚴謹、考據十分詳盡。〔72 〕對于當時許多尚未得窺學術傳統路徑的我國大陸方法論研習者而言,吳著無疑具有很大的幫助。因此,盡管當時吳著沒有正式出版,卻早已在方法論愛好者以及博士生的小圈子中流傳。2007年,吳著在我國臺灣地區由一品文化出版集團出版,并更名為《概念法學、利益法學與價值法學》。2011年,中國法制出版社引入了該書,正式在我國大陸與讀者見面。〔73 〕與博士論文相比,雖然書名有所改變,但主體內容未變。作者并未將價值法學(評價法學)列為與概念法學、利益法學同等高度的方法論流派,而只是將它看作利益法學發展的新階段,因而只是在第四章“海克之利益法學方法論的發展與影響”之下用不到兩節的內容來交代這一“轉向”。〔74 〕此外,新書還增加了一個“本書導讀”和三個附錄:耶林著作傳記全覽、赫爾姆特·科因所著的《耶林之法律體系概念》以及集中體現黑克利益法學主張的代表性論文《利益法學》。

(二)學派

目前可按學派歸類的譯著涵蓋了歷史法學、目的法學與自由法運動三個領域。

1.歷史法學

作為近代民法的奠基人與方法論的開創者,卡爾·馮·維薩尼的作品在我國大陸一直受到相當大的關注。就方法論作品而言,目前被翻譯成中文的是三部小書。最早一部是薩氏于1814年所著之論戰性與綱領性名文《論立法與法學的當代使命》,由中國“歷史法學”的倡導者許章潤教授于2001年譯成出版。〔75 〕論戰的背景是《法國民法典》誕生與拿破侖的鐵騎之下掀起的波及整個歐洲的法典化運動。在這個大環境下,當時頗具聲望的德國法學家蒂堡呼吁制定德國統一民法典,而薩維尼隨即發表的這篇論戰性文章旨在批判蒂堡的觀點。該書提出了著名的“民族精神”的觀念,認為法律起源和發展取決于民族的特殊歷史,就如同該民族的語言、習俗和政治一樣。法是“民族精神”的體現,是民族意識即共同體的一個部分。法最開始體現為習俗和人民的信念之中的習慣法,后來的發展主要是通過職業的法學家群體來推動。這種保守主義和浪漫主義思想對于從背負著沉重文化傳統走向現代化的中國以及力圖在這一過程中發揮更大作用的法學者具有很強的吸引力。許章潤教授后來創辦了《歷史法學》刊物,〔76 〕恐怕最早與此書激發的文化關懷有關。

第二部是《薩維尼法學方法論講義與格林筆記》,于2008年在我國大陸出版。〔77 〕薩氏從1802年到1842年先后在馬堡大學、蘭茨胡特大學、柏林大學開設三十多次法學方法論課程,吸引了大批學子,聽課者中有不少后來成為著名法學家。可以說,他的法學方法論直接影響了不止一代法學家。在薩氏法學方法論課程資料中,最系統、最完整的是其弟子雅各布·格林在馬堡所錄的1802年至1803年法學方法論聽課筆記,這也是該書的主要內容。該書由講義和筆記兩部分構成,兩部分結構一致,都包括“序言”、“法學的絕對研究方法”、“法學的文獻性研究”和“法學的學院性研究方法”四部分內容。不同于專著,該書提綱挈領,脈絡清晰、觀點明確,并無龐雜的文獻引用和論證,非常適合學生閱讀。該書的中文校訂本于2014年出版。〔78 〕薩氏的最新一部中文譯著是2009年出版的《歷史法學派的基本思想(1814—1840)》。〔79 〕原著由德國法律史專家艾里克·沃爾夫于1967年編纂薩氏所著的三個文獻合成:“實證法的產生”與“制定法與法經(法書)”選自《論立法與法學的當代使命》;“法學中的歷史學派”是由薩氏與歷史法學的另一位代表艾希霍恩于1815年創辦的《歷史法學雜志》的第一卷導言的節錄;“羅馬法的教育價值”選自薩氏的主要著作《當代羅馬法體系》第一卷(1840年)序言。另附錄有一篇法史學家弗朗茨·維亞克爾1967年在卡爾斯魯厄法學研究會上所作的報告,題為“歷史法學派形象的變遷”。這本小冊子有助于全面把握歷史法學派的思想。

2.目的法學

作為利益法學之先聲的目的法學的代表就是后期的耶林。早期的耶林(建構方法時期)服膺于概念法學的見解,但因為1858年的一個真實案例而引發“大馬士革體驗”,進入目的方法時期。我國大陸學者更為關注的是耶林的后期思想,翻譯的三部著作也都集中在這一時期。

第一部被翻譯、同時名聲最大的自然是《為權利而斗爭》。據說,這起初是耶林1872年在維也納法學會所作的演講稿,當年印行后就銷售一空,此后無數次再版與被翻譯。〔80 〕該書在我國大陸法學界同樣被熱捧,這個口號式的標題以及書中的一些名言,如“為權利而斗爭是權利者對自己的義務”、“主張權利是對社會的義務”等,一時間幾乎成為法學學子的口頭禪。該書有兩個中譯本:〔81 〕一個是胡寶海翻譯,2004年由中國法制出版社出版的版本;〔82 〕另一個是鄭永流翻譯,2007年由法律出版社出版的版本。〔83 〕兩個版本的差別在于,鄭譯本翻譯的是1872年的第一版全本,除了書面版正文外,還包括當時維也納的司法和國民經濟刊物《審判庭》對耶林在維也納法學會演講的報導、演講稿的速記。此外,譯者還添加了耶林法學著述目錄以及耶林研究文獻選。而胡譯本是從日譯本轉譯過來的。第二部著作是2009年譯成出版的《法學的概念天國》。〔84 〕這本小冊子節選自耶林1884年的著作《法學的戲謔與認真》的第三部分。很難想象,一篇法學名作竟用了奇幻式的寫作方式(以輕松、幽默的口吻記錄了他做的一個有趣的夢),并不時對“概念法學”的前輩普赫塔進行調侃,對作為“概念法學”之中堅力量的羅馬法學者處處譏諷,讀來令人忍俊不禁。無怪乎英國法學家哈特大為贊嘆道,“沒有一位英語法律著作者能夠像耶林這般將筆觸的輕快與洞察的深邃融為一體”。〔85 〕最新一本譯著是2010年出版的《法學是一門科學嗎?》。〔86 〕它原本是耶林1868年于維也納大學執教時的就職演說。除演說稿外,該書還囊括了一個引言、三份先行草稿。編注者奧科·貝倫茨教授為它撰寫了編者前言、注釋以及一篇關于其學術史上定位的論文《耶林的法律演化論:在歷史法學派與現代之間》。在該書中,耶林旗幟鮮明地為法學方法奠定了認識論基礎,即法學是在法律事物中的科學意識。只要這種意識在法哲學、法律史和教義學三個面向上都得到充分發展,法學就可以成為科學。〔87 〕

3.自由法運動

盡管當代方法論的許多概念與思想(我國大陸法理學界繼受了它們)受惠于自由法運動,但翻譯成中文的自由法學專著迄今為止只有其旗手、德國法學家赫爾曼·康特洛維茨的《為法學而斗爭》。〔88 〕這篇自由法運動的綱領之作與康氏晚期的代表作一起被翻譯成中文,于2011年出版。〔89 〕在這篇檄文中,康氏號召法律人“去進行一場解放法學的戰斗,讓暴風雨去摧毀經院哲學的最后堡壘(指制定法實證主義)”。〔90 〕他提出的一個主要命題是,國家制定法的“漏洞并不比文字來得少”,在制定法之外尚存在“自由法”。法官的任務不是去遵循裝成偽邏輯技術的傳統教義學方法,而是根據個人的意志與感覺,去自由地發現法律。雖然在當時作為年輕的學者,康氏的觀點不免有所偏激,但對反思舊方法論教條有振聾發聵的效果。該書已被一些法學院教師指定為課后參考讀物。

(三)個人

研究法學方法論大家的個人思想的譯著和(我國臺灣地區)專著極少,至今在我國大陸法學界傳播的只有我國臺灣地區學者林立于2002年出版的《法學方法論與德沃金》。〔91 〕該書此前已由臺灣新學林出版社出版,主旨是圍繞美國法哲學大家羅納德·德沃金的法律解釋學,即“作為整體性的法律”與“建構性詮釋”這種法學方法論觀點的內涵及其所引發的爭議展開討論。該書語言直白易懂,結構清晰,適合一般讀者和學生來進入德翁的世界。至于對歐陸方法論學者個人思想的研究則尚付闕如。

六、反思與期待

在短短十多年內,我國大陸法理學界從歐陸和我國臺灣地區引入和翻譯了如此多的作品,不能不說是各位同仁濃厚的學術興趣和積極進取追求學術真知的動力使然。然而,如果對這些作品的譯介和傳播情況進行反思,就可以發現,在這種過熱的學術大躍進的背后,也掩藏著一些潛在的缺陷:

其一,作品的主題雖然已覆蓋到方方面面,但某些領域和某些點上依然力度不足。在傳統法學方法論領域,翻譯過來的多為在當地暢銷的學術作品(這從這些作品不斷再版,而引入我國大陸的譯著和專著未能及時跟進可以看出)。但對于其他一些在國際學術圈內享有盛譽、在學術上地位十分重要的作品卻沒有顧及。在法律論證理論領域,作品集中在程序進路方面,對于論題-修辭進路關注不足,像佩雷爾曼的《新修辭學》這樣舉足輕重的名著至今沒有中譯本。在德語作品“大熱”的環境下,邏輯進路方面卻形成了個“小冷門”,迄今尚無一部德語作品被引入。〔92 〕這不是說德語法律邏輯的作品數量不多、質量不高,只能說明我們關注不足。

其二,作品作者的來源過于單一。在德國學者的強勢光環之下,其他歐陸國家的學術貢獻和特色被大大遮蔽了。盡管法律邏輯方面的著作反倒都來自這些國家,但從整體而言,德國外歐陸學者的著述份額依然偏低。事實上,這些國家并不缺乏優秀的方法論學者,像奧利地的魏因伯格,法國的惹尼,意大利的帕塔羅,波蘭的弗洛伯列夫斯基,匈牙利的肖洛姆,西班牙的阿蒂安扎,瑞典的佩策尼克,芬蘭的阿爾尼奧,挪威的艾克霍夫,斯洛文尼亞的帕夫克尼克,荷蘭的哈格和舒特曼等均為一時之選。而這些大學術傳統下不同的小學術傳統各有其特色。對于處于繼受地位的中國法學界而言,博觀約取是十分必要的。

其三,作品的譯者過于集中。這體現在兩個方面:一是譯者過于集中于法理學者。在前文提到的那些譯者中,除了少數幾位是具有民法學科背景的學者外,幾乎都是法理學者。大陸的法學教育體系強行將法理學科與部門法學科劃分開來,但是歐陸國家尤其是德國的法學院中并沒有專門的法哲學教席。這些方法論作品的作者多為兼修法哲學與至少一門部門法的專家。而在我國大陸,由法理學者主導的方法論作品譯潮中,難免會偏重于選擇那些理論艱深的作品,忽略了另一些更偏重實務的作品。二是法理學譯者過于集中于少數幾人。現有翻譯作品有相當一部分出自少數幾位有留學背景的中青年學者之手,而這些學者個人精力的有限也是造成上述第一點缺陷的一個原因。當然,歐陸作品在語言方面的要求也是影響其翻譯和傳播的客觀原因。相信今后隨著越來越多的青年學人對德語、法語、西班牙語等歐陸語言的掌握,這一現象會被扭轉。

此外,我國大陸法理學界有不少學者走的是“先譯后著”的路子,譯作的觀點深刻影響著譯者自己的觀點。而這些譯作的學術傳統并不相同,所以這也影響到了譯者間觀點的對立(比如“法學方法論”與“法律方法論”之間的爭議)。如果此時再加上譯者個人的“過度詮釋”,那么學術爭議就顯得更加不知所指和游談無根。翻譯哪部作品取決于作者的個人學術興趣,這本無可厚非。但作品的選擇有時也帶有很大的隨機性。它們可能只是從源遠流長的西方學術傳統中切割下來的一小部分,但對于不熟悉這個傳統的普通讀者而言有時反而有“先入為主”或“一葉蔽目”之害。當然,消除此種弊病非一日之功,端賴諸多同仁懷著學術公心,齊心合力,穩扎穩打,步步為營地將經典作品全面譯介過來,將歐陸法學方法論的學術傳統逐步呈現于我國讀者面前。