誰將統治連接一切的世界?

韓立勇

智能手機正在將使用者數字化和人格化,這也預示一個人機互聯的時代,不但并不遙遠,實際上已經開始了。裝到人腦中的芯片肯定沖擊人類倫理,但裝到手掌的“電腦”—智能手機,和裝在人腦中的芯片在功能上又有何不同?

20世紀60年代,為了證明世界上陌生人只需要很少中間人就能建立起聯系,美國心理學家米爾格蘭姆設計了一個非常有趣的連鎖信實驗。

首次連鎖信實驗中,米爾格蘭姆給內布拉斯加州奧馬哈市160個隨機的人寄送包裹,請他們轉交到馬薩諸塞州劍橋市某指定地點的股票經紀人。參加者只能把信交給他認為有可能把信送到目的地的熟人。雖然有50個人參與了實驗,但只有3封信送到了目的地。經過多次改良實驗,米爾格蘭姆成功將送達率提升至35%, 以至于后來上升為97%。最終,每封信平均經手6.2次到達目的地。

就這樣,在移動互聯網平臺上影響最深遠的“六度分隔”理論在爭議中問世了。米爾格蘭姆認為,世界上任意兩個人之間建立聯系,最多只需要6個人。說其爭議,是很多公眾對米爾格蘭姆的這個猜想并不認同。

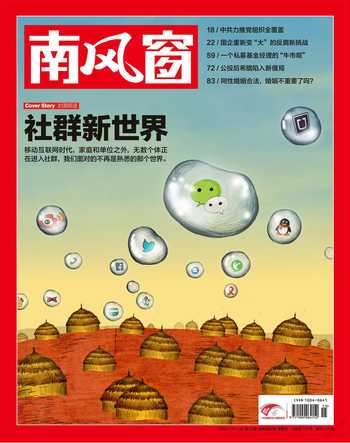

雖然之前“六度分隔”曾引起廣泛的關注,不過在移動互聯網出現之前,人們只能把它當作猜想,而不是指導現實的理論。今天,在微博、微信、陌陌這些棲息智能手機平臺上的社交軟件面前,人與人之間建立聯系變得非常簡單。“六度分隔” 的提法再不是猜想了,它非常真切地影響了我們每個人的生活。

基于“六度分隔”理論創辦于2008年3月的開心網,曾創下過一年左右時間增長用戶5000萬的神話。其以搶車位、偷菜等小游戲來滿足辦公室白領閑暇中的社交需求,一度異常火爆。從2010年開始,開心網的訪問量迅速下降,今天它在Alexa的網站排名已經跌至6000多位。

有人認為是挾持著強大用戶資源的騰訊QQ搶了開心網的生意,其實不然。今天,還有多少人在搶車位,偷菜?真正狙擊開心網向前發展的是基于移動互聯網基因的社交媒體。

在我國,首先在移動端發力的社交媒體是新浪微博。微博140字的表達空間就是為手機發布信息定制的,它創造了一種跟隨機制的傳播,每個人都可以基于自己的影響力吸引粉絲,每個人都會根據自己的判斷尋找關注對象。

在我們這個現實生活壁壘分明、階層固化的世界,一旦有明星、高官和企業家這些社會精英進入微博世界,這種近距離和精英的互動對草根的吸引力是不言而喻的。演員姚晨的粉絲如今已增至7800多萬,企業家潘石屹的粉絲則增至1700多萬。微博很好地滿足了一個特定階段草根和精英的互動需求,但也很快被微信推出的全新的社交體系給沖淡了。

新浪微博的傳播機制,忽略了移動互聯網的空間移動優勢。實際上,有了移動互聯網平臺,打破階層壁壘的表達需求,遠遜于基于地理位置構建的社交體驗。

早期微信的“搖一搖”功能,以約炮神器的面目為人們熟識,迅速俘虜了大量用戶。事實上,微信看重的并非陌生人社交。但若想迅速在移動端積累用戶,“搖一搖 ”就可以找到身邊那個和你一樣有陌生異性社交需求的人,當然可以被稱之為“神器”了。

微信在騰訊公司的戰略布局上,承擔著更大的使命。所以,一旦完成早期用戶積累之后,他們就迅速在微信上開發了“朋友圈”這樣滿足實名社交的欄目。今天人們再用微信去“搖一搖”,已經很難找到早期匿名的社交效果了。在熟人們“虎視眈眈”的注視下,微信的用戶越來越注意自己在社交平臺上的舉止。

這恰恰給陌陌、手機QQ等軟件提供了新的機會。陌陌的核心邏輯非常簡單,就是基于時間和空間,提供網友社交機會。幾點幾分,離你多遠有哪些人,她們在干什么, 所有這些“陌生人”信息在陌陌上都一目了然。據此,你來根據自己的需要判斷跟誰取得何種聯系。手機QQ在基于時間和空間的社交上也有很多突破,比如直接顯示時間和距離的約會平臺,等等不一而足。

試想,一個現實社會中木訥的男孩,在深夜打開陌陌這樣的軟件,發現身邊百米內還有那么多女孩孤獨寂寞冷,他很可能直奔主題。現實世界,對異性的表達都是被規范的。但在虛擬的移動社交網絡,這些表達還需要掩飾什么嗎?

不難感受,人性深處的表現欲、控制欲,這些被傳統社會一定程度上羈押著的欲望,被移動互聯網的社交平臺一夜之間釋放了。同時,實名社交反過來也會規范現實世界人與人之間的關系。比如微信的“朋友圈”推出之后,人們在熟人世界的表達,都是陽光的,溫和的。人們借此完全可以重塑現實中的個人形象。

一邊是虛擬世界被釋放出來的赤裸裸的欲望,一邊是“熟人關系”更高大上的規訓和標準,個體人格在移動社交平臺上變得更為分裂。活躍在移動社交平臺上的個體, 正在建構一種全新的社會格局。由資本和權力打造的傳統社會的秩序,在這個新格局中漸漸失去了光環。

那么這個新格局的建構,究竟是由什么發起的?

米爾格蘭姆之所以能提升信的到達率,在于他最后發現,信件或包裹在人們心目中的價值是影響人們決定繼續傳遞它的重要因素。除此之外,沒有別的因素能干擾參與實驗的人的行為。

在人性深處,除了欲望之外,還有一個基因同樣生機勃勃,那就是愛。一旦個體認為,付出的很小,卻干了一件很大的好事,他就會變得非常積極。

2011年4月22日,藥家鑫一審被判處死刑,博主傅蔚岡在新浪微博發布一條微博:“從今日起到4月30日00:00分,凡轉一次本微博,我將為張妙女士的女兒捐助1 元人民幣,有愿意轉?!”不到3個小時時間內,這條微博被轉發10萬余次。

且不論這個事件的最終走向,但轉發所呈現出來的動力背后,是人性基于愛的協同分享。在移動社交平臺上,你可能不會創造任何內容,但你將看到的有價值的內容分享出去,僅僅是一次觸屏點擊而已。

在移動社交平臺,將有價值的東西傳遞給別人沒有任何障礙。造成這一點很簡單,因為移動社交平臺上的活躍的個體,已經形成了一個巨大的協同網絡。

被譽為“互聯網革命最偉大的思考者”的克萊·舍基在《未來是濕的》一書中指出:“在人類歷史上第一次,我們的交流工具支持群體對話與群體行動。聚集一群人并使之行動原本對資源有極高的要求,使得全世界范圍內的群體努力都被置于一種制度的壟斷之下—今天,全球分享與合作的工具終于交到了個體公民的手中。”

在移動社交平臺上,任何一個偶然的事件,任何一個共同的屬性,任何一個群體的興趣,都可以讓個體迅速地協同起來參與其中。不同的人,不同的時間,不同的需求 ,都可以進行無縫對接。只要一件事有價值,置身在移動社交網絡中的人,就可以根據自己的喜好和需求直接介入。克萊·舍基把這一現象稱之為“無組織的組織力量”。 在這樣的組織形態下,傳統威權建構的社會模式正在遭受挑戰,每個人都在成為世界的中心。

據2015年2月3日中國互聯網絡信息中心(CNNIC)在京發布的第35次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2014年12月,我國網民規模達6.49億,其中手機網民規模達5.57億,網民中使用手機上網的人群占比提升至85.8%。

目前的網民基數,移動社交平臺足以把各種不確定的個體召喚過來,消費個體碎片化的時間。

2015年6月12日,杭州曾發生“的哥釣魚專車”事件,引發大量專車司機和路人圍觀,一度導致交通癱瘓。拋開其他因素,僅從技術的角度分析,雙方的沖突,是新技術對固有威權模式的挑戰。優步打車軟件精準地將私家車和私家車主閑置的時間整理出來,提供給那些需要打車的人們,沖擊了只有“出租車”可以載客的現狀。

由移動社交網絡搭建的個體協同平臺,蕩滌的并非僅僅是打車領域。任何一種行業,都將接受無組織的組織力量的修改。所有閑置的時間,閑置的人,在未來都可以打包行動起來。

在移動社交平臺上,“組織”正在變得如此容易。但構建移動社交平臺的智能手機,究竟在未來起到什么作用,其實是不確定的。新秩序現在還沒有秩序井然,依然在激烈的建構和重組的過程中。但可能突然有一天,還沒有完成建構的新秩序就會被瞬間顛覆。

越來越多的跡象表明,人對未來的人工智能秉持一種非常樂觀的態度。而且,技術越進步,人對技術的需求和依賴感越強。事實上智能手機已經成為除人腦外第二個存儲和分析信息的中樞。

從這個角度看,高度普及的智能手機已經成為整個地球的神經元點。只要發生的事有傳播價值,短短的幾分鐘全世界的公眾都會通過智能手機表達自己的愛恨情仇,整個人類似乎真的可以同呼吸共命運了。

智能手機正在將使用者數字化和人格化,這也預示一個人機互聯的時代,不但并不遙遠,實際上已經開始了。裝到人腦中的芯片肯定沖擊人類倫理,但裝到手掌的“電腦”—智能手機 ,和裝在人腦中的芯片在功能上又有何不同?

智能手機在功能上,有如插入人腦中的芯片,它已經和人的肢體緊緊相連,不可分割了。對很多人而言,錢可以借給對方使用,但手機絕對不可借給任何人,包括自己的愛人和父母。智能手機現在幾乎成了人神圣不可侵犯的私人領地。從后臺看智能手機的一些行為軌跡,基本能表現出一個人的整體形象。

盡管人們現在還沒有完全突破人機互聯的倫理,但硅谷的精神教父凱文·凱利早在1994年出版的《失控》一書中就談到他所預見的新世界的發展方向:“由于我們自己創造的這個世界變得過于復雜,我們不得不求助于自然世界以了解它的方法。這也就意味著,要想保證一切正常運轉,我們最終制造出來的環境越機械化,可能越需要生物化。我們的未來是技術性的,但這并不意味著未來的世界一定會是灰色冰冷的鋼鐵世界。相反,我們的技術所引導的未來,朝向的正是一種新生物文明。”

凱文·凱利預見的新生物文明,就是人將機械化,機械將生物化。更通俗地說,我們人類的軀體將在未來進行技術化改造,在人腦中植入芯片將成為最簡單的改造方式 。而那些曾經冷冰冰的機械可能在未來像人類一樣能創造性地思考和感受。舉凡《黑客帝國》、《盜夢空間》、《阿凡達》這樣的科幻電影中出現的場景,可能在未來某天得以真實上演。

美國的未來學家雷·庫茲韋爾認為,人工智能領域存在一個“奇點”。跨越這個點,人工智能將超越人類智慧,人類將與機器融為一體實現“永生”。在谷歌和美國宇航局的支持下,雷·庫茲韋爾于2008年創立了旨在培養未來領軍人物的“奇點大學”。

盡管奇點大學飽受爭議,需要注意的是,人工智能在未來高度發達這一趨勢是不可逆的。

真的有一個超越人類智慧的奇點嗎?屆時是人統治機械,還是機械統治人,還是出現一個人機和諧共存的局面?

我們并不知道準確答案,但連接一切的未來清晰可見。