莫林·比西利亞特:記錄易逝現實的詩人

巴西是南美洲面積最大、經濟增長最快的國家,80%至85%的人口都集中于東部海岸城市,而西部內陸地區人口十分稀少。然而內陸地區卻是巴西許多本土文化的發源地,可以追溯到歐洲人殖民之前的時代。巴西也被認為是擁有最多原始部落人口的國家,這些人仍然保留著傳統的生活方式,直至今日也幾乎沒有融入工業化、現代化的世界。

莫林·比西利亞特(Maureen Bisilliat)是一位藝術家,也是策展人,她對于巴西豐富的前殖民時代原住民文化進行了大量研究和記錄。莫林的母親是一名愛爾蘭畫家,父親是巴西外交官。因為父親工作性質的緣故,莫林自小便隨著父親工作的調動,從一個地方遷到另外一個地方,當她長大后,最終定居在巴西。在1960年代和1970年代初期,她拍攝了很多照片,記錄巴西偏遠地區人民的生活。這些攝影作品之后被集結成書,用影像講述著巴西不為人知的故事。

在2003年,巴西最著名的文化收藏機構之一Moreira Salles學院檔案館,收藏了她的16000幅彩色和黑白照片。之后,她在巴西、墨西哥、里斯本、葡萄牙和瑞士舉辦了一系列攝影展。

從表面上看,這些照片是從一個“外人”的新鮮視角去觀察巴西的原住民文化。的確,莫林的作品也讓觀眾們對原住民文化有了更多認識。但莫林卻并沒有從一種“外人”的審美角度來觀察這些拍攝對象,相反,她的照片蘊含著一種詩意,她所拍攝的人與土地是和諧的整體。正是這些影像,喚醒了巴西人忽略的深層“記憶”。

(阿拉斯戴爾·福斯特是在悉尼生活工作的作家、策展人和攝影研究者,其網站是: http://www.culturaldevelopmentconsulting.com)

阿拉斯戴爾·福斯特與莫林·比西利亞特對談

你何時在巴西定居?

1952年,我從瑞士搬到巴西圣保羅,當時圣保羅還是個龐大卻無生氣的城市,所以我離開那里,直到1961年又回到圣保羅,結婚安家,從此定居下來。

你怎樣接觸到攝影?

對我來說,攝影是通向藝術的一扇窗口。我在巴黎和紐約進行過短期的藝術進修,學習素描、油畫,也漸漸接觸到攝影。我的童年時代在不斷變換的環境中度過,自己像一只習慣了變化、并越來越著迷于生活變化的變色龍。然而當你給我一塊畫布或者一張白紙,我總會有些迷茫,不知道如何將它們填滿,但是如果你交給我一臺照相機,我就好像與真實世界發生了聯系,那個世界中有可以被我捕捉到的瞬間,也有可以被我理解的事物(圖01)。

你認為女性在巴西成為攝影師容易嗎?

我不認為這是一個關鍵問題。關鍵在于你的作品質量,以及影像所表達的內容。

你是如何成為一名攝影師的?

1960年代早期,一個朋友送給我一本巴西小說,講的是巴西中部內陸地區的故事,作者是巴西非常著名的小說家Jo?o Guimar?es Rosa。他的書一向給人晦澀難懂的感覺,而我卻讀得酣暢淋漓,并收獲很多故事以外的靈感。我對于書中所描繪的荒野非常感興趣,于是決定拜訪這位作家。他十分熱情地接待了我,聽說我想要探索他書中描繪的世界,還特意手繪了一張路線圖給我,之后我便踏上旅途。他對我說,像我這樣擁有愛爾蘭血統的人(愛爾蘭文學以文字的詩意感著稱——編者注),一定能更好地去理解這些偏遠之地的人民和他們語言中的詩意。

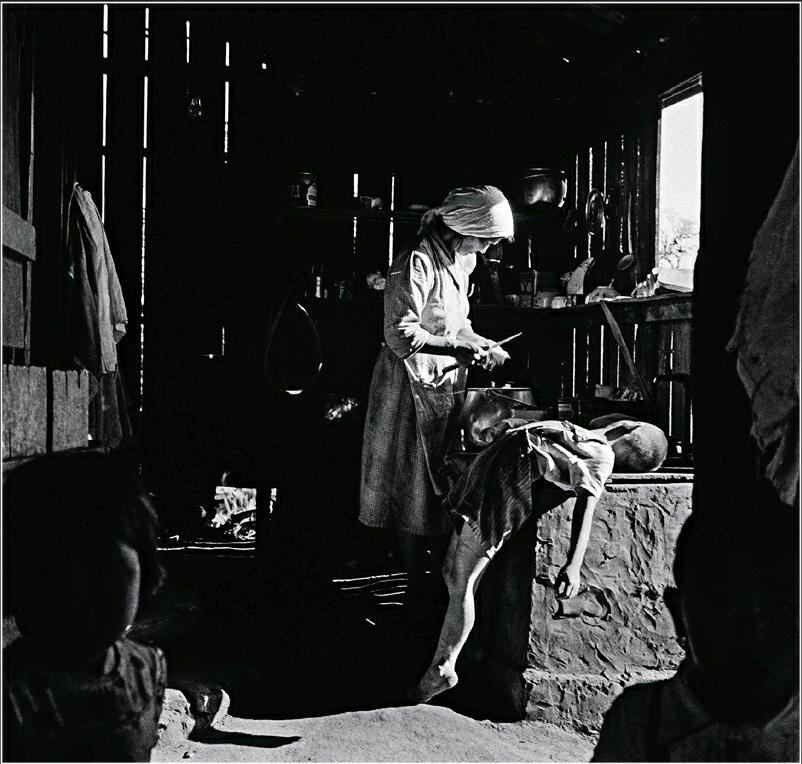

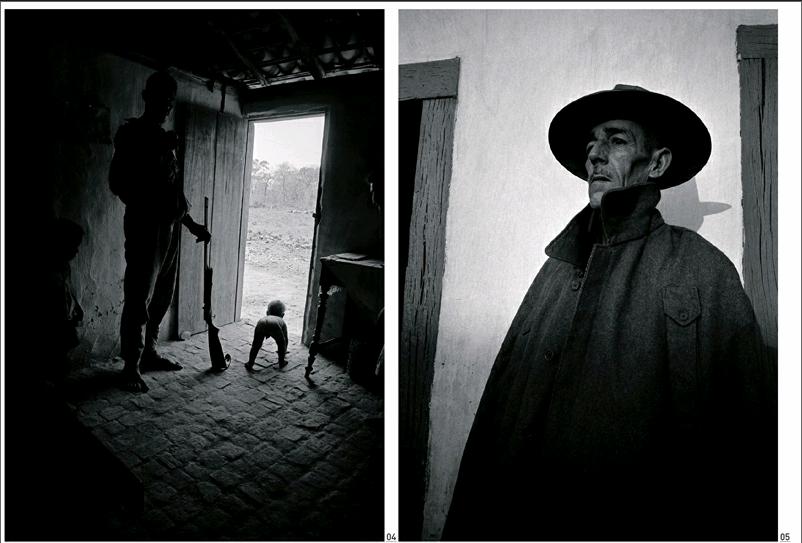

旅行歸來,我出版了自己的第一本書,收錄了我的攝影作品和Jo?o Guimar?es Rosa書中的節選文字(圖02~05)。后來這本書被拍成了電影,并被巴西當地一家知名的生活方式類畫報《真實》(Realidade)的編輯看上了。

此后我開始長期為這家雜志社供稿,每個月至少一次,我經常會被派往巴西最偏遠和不為人知的地區,編輯和我以及Jo?o Guimar?es Rosa的關系都不錯,所以他每次都會布置適合我們做的工作任務。逐漸地,我們合作得越來越順暢,這件事讓我直到今天都十分感激。

旅行的困難和艱苦正是我們創作的優勢,當我拍攝的那些十分特別卻默默無名的土地的照片被出版時,總是會讓人們感到震驚。不過如今,人們的足跡幾乎遍布所有地方,每個地方的照片都已不計其數。對攝影師來說,這是很大的挑戰。

哪一組作品讓更多人注意到你?(圖06~09)

《黑色皮膚》(Pele Preta)這組作品,我在家中拍攝了一位黑人模特和他的侄子。我第一次拍他的時候他才7歲,最近又拍過他一次,中間隔著近50年。這個系列中有一張照片,他的侄子看起來好像布朗庫西(Constantin Brancus,1876~1957,羅馬尼亞裔雕塑家)雕塑的作品,這應該是我作品中最出名的一張(圖08)。

另一個很有名的系列叫做《捉螃蟹的人》(The Crab Catchers)(圖13~15)。

我第一次知道捉螃蟹的人是通過一部1968年的紀錄片《螃蟹人》(The Crab Man)。那些每日靠河口沙灘為生的婦女和孩子引起了我的興趣,她們充滿生命力的形象是如此生動。我向畫報的編輯報了選題,他們討論了一陣子。因為那個時候巴西的審查制度還很嚴格,并且希望對外宣傳自身現代化的形象,而我想拍攝的內容和政府的政策相反。但最后,我還是去了位于Paraíba省的小漁村Livramento,我們的報道登上了雜志封面,并引發熱議。幾年后,1985年我出版了自己的畫冊,收錄這些照片,還配上其他作家的詩句(圖10~12是在漁村拍攝的更早一些的作品)。

你認為自己的作品為什么能打動人?

我好像捕捉到了巴西人民未曾隨歲月流逝的精神氣質,在我的照片中,一切都好像幾十年前一樣,當今社會人們更加看重這些特點。這些照片似乎引發了每個人心中的懷舊情緒,讓人們暫時逃離對當下失望和不滿的情緒。我想這也是人們對現在各種社會問題(如腐敗)的一種自然反應。

1979年,你出版了畫冊《辛谷河/部落的領土》(Xingu/Tribal Territory),有英文、法文、德文、意大利文和葡萄牙文版本。講講你拍攝這個系列的故事。(圖22~24)

1973年8月,我第一次去到辛谷河,只是為了去做一些關于巴西原住民的調研,作為現有文史紀錄的補充。我去了那邊,才發現這是一個不可能的任務,因為在這么短的時間內,根本無法在如此復雜的社會形態下歸納出任何線索。要是只有一個部落可能還好,但實際上那里竟有16個部落!這些部落通過水路或者陸路聯系在一起,組成一個 “聯合部落”。

之后的五年,我每年都會回去那里兩三次,看看那里的人民,他們的河流和他們的世界。我并沒有像當初設想的,逐漸建立起一個明確的研究框架,而是把目標轉向記錄他們的生活本身,我希望將這種部落文明的生命力呈現給世人。這種古老傳統的文化雖然脆弱,但直至今日仍然抵抗著現代文明的侵蝕。

辛谷河看起來幾乎沒怎么變,而且我并沒有一直呆在那里,所以也不確定那里的人民對外面世界的態度是怎樣改變的。外部世界和巴西原住民之間曾經存在很多矛盾沖突,也是發生在現代文明與古老傳統之間的“沒有硝煙的戰爭”。

你認為攝影可以改變世界嗎?

某種程度上可以,尤其是一些對人性非常敏銳的戰地攝影師,比如尤金·史密斯(Eugene Smith)和詹姆斯·納切威(James Nachtwey)。當下,非洲和中東攝影師拍攝的照片大概也有這樣的能力。很多時候,正因為他們自己的國家處于戰亂,攝影師既是當事人,又是記錄者。

你認為有沒有其他類型的攝影有潛能去改變世界呢?

我想沒有。但是有一些影像的確可以感動很多人。

1972年,你和丈夫以及一名建筑師建立了波特藝術畫廊(Bode Art Gallery),是什么驅使你去做這樣一件事?

偶然的機會,我被邀請策劃一個關于巴西流行藝術(popular art,又稱波普藝術)的展覽,先后在巴黎的Lafayette畫廊,達拉斯的Neiman Marcus商場展出,這讓我想到開一間流行藝術主題的畫廊。1988年,因為這間畫廊,我被巴西著名作家、人類學家,也是時任文化部部長Darcy Ribeiro邀請擔任拉美流行藝術的策展工作。后來這些作品在位于圣保羅的拉美紀念館(Latin America Memorial ,1989年建成)的“創意館”(Pavilh?o da Criatividade)展出,成為十分有影響力的拉美流行藝術收藏展。有趣的是,創意館每年接待眾多中國游客,已經成為中國旅行社組織旅游時必去的景點之一。

20多年來,我一直是“創意館”的策展人,很少想起我曾經是一名攝影師。2003年,我退休了,宿命般的,我的作品被Moreira Salles研究院挑中收藏,之后又在國內外舉辦了幾個有影響力的展覽。

你認為作為女性,性別特征有沒有給你帶來獨特的藝術天賦或者視角?

我不這么認為,每一個人都是獨立的個體。

你從攝影中得到最深刻的體悟是什么?

攝影將我和寫作聯系得更加緊密。我一直非常喜歡和巴西的作家們合作,比如Euclidesda Cunha,Guimar?es Rosa,Jorge Amado,Jo?o Cabralde Melo Neto和Ariano Suassuna。我認為文字和攝影同樣重要,以此為切入點,從不同作者書中描繪的地理場景中汲取自己的創作靈感。