西方影評摘錄

作者_Pascale WEI-GUINOT(法國)

翻譯_羅仕龍(臺灣)

Pascale WEI-GUINOT,法國巴黎東方語文學院中文系畢業,曾于北京中央戲劇學院進修。現為法國華語戲劇、戲曲、電影專業翻譯。譯有莫言小說《紅高粱》、《透明的紅蘿卜》,劉以鬯《對到》,王剛《英格力士》,李六乙話劇劇本《非常麻將》,過士行《廁所》等。

羅仕龍,劇評人、譯者。著有法文專著《十九世紀法國戲劇舞臺上的中國》。近譯有宋春舫法文原著《海外劫灰記》。

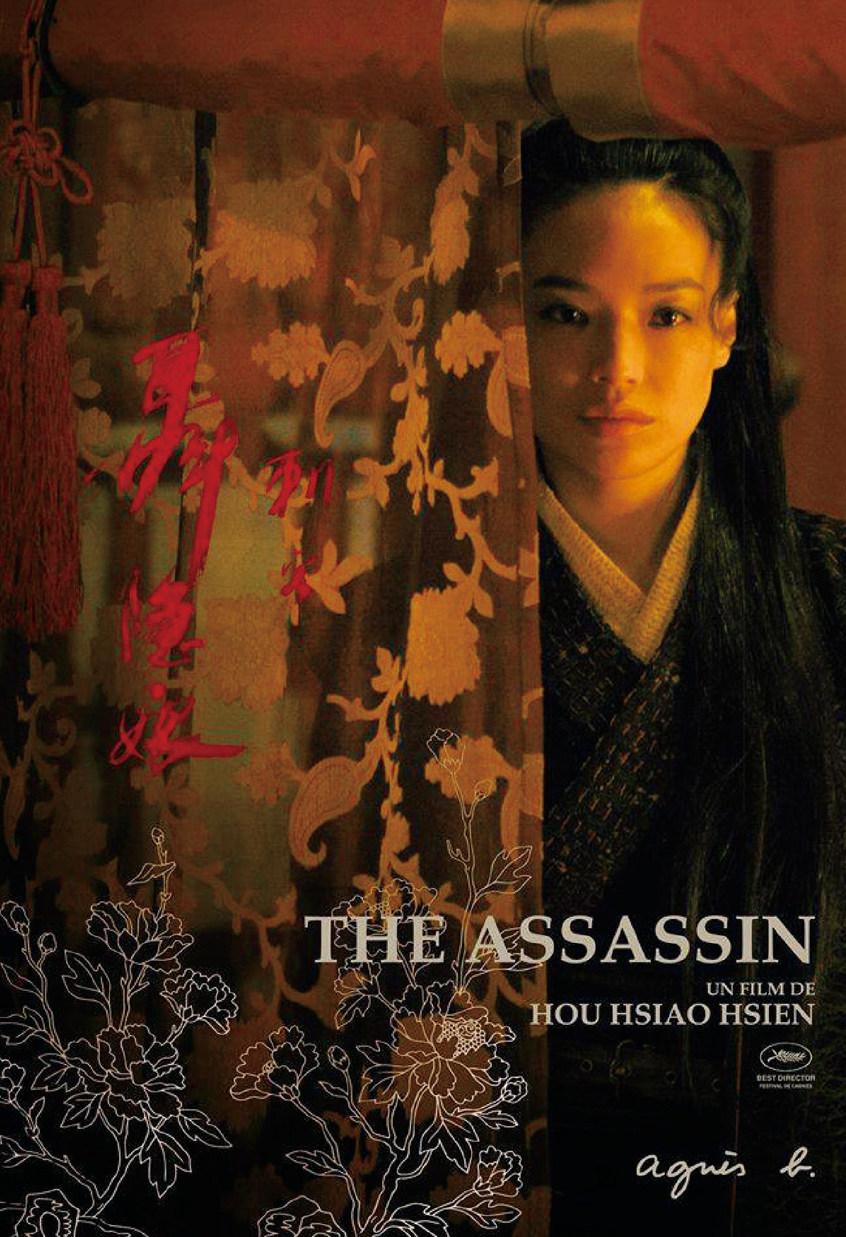

評審團:最佳導演,得獎的是侯孝賢!

Pascale(與侯導一起回到后臺):突然覺得你看起來好孤單……

侯孝賢:“一個人,沒有同類!”(注:出自《刺客聶隱娘》片中臺詞)

侯孝賢當然比誰都清楚幕后團隊的重要,但最終是他單獨一人,以最佳導演的身分,從評審手中接獲獎項。其實我很高興結果如此。

……

侯孝賢拿捏著“恰如其分的距離”,有時甚至在創作過程里將自己一把推開,退守旁觀滋養其靈感之個體;或者,在渾沌未明的創作過程里,將此個體置于中心,使作品自然而然成形。

神態從容,宛若一位滿懷古老智慧的中國長者,心中反復琢磨,重構“空無之境”,使其極度精彩靈動,又點染無窮可能。聽憑輕描淡寫的勾勒,而意境更加豐富且開放,其衍生的意外之象,足以有條不紊蘊容常規敘事之絮叨。侯孝賢的作品遵循這項原則,任創作的每一瞬間寫意揮灑。

身為筆譯與口譯,我有幸去過中國(以及接觸過不少華人朋友!),因此了解到師徒相承,乃至于口傳心授、相濡以沫的重要。這樣的經驗對我很有幫助,特別是當我需要試著設身處地去轉述侯導的創作時,關于他在作品里所透露的、所保留的,不多也不少地鋪陳其氣韻光影之節奏與敘事,就好像隔在觀眾與《刺客聶隱娘》人物間那一重重若隱若現的絲綢羅幕一般。

這段時間以來,我全心沉浸在唐代社會政治現實里,并且深入探究電影制作的背景,以便順利將字幕譯為法文版本。于是今天,二〇一五年六月十五日,我這么記下:

一位力求沖破傳統規范的女子讓我們明白,理智與情感固然難以兩全,自由與犧牲奉獻卻可以天衣無縫地相結合。那是一場冷暖自知的孤獨戰斗,起心動念系于一己,但求與內在自我達成共識,并始終保有自我決定之自由。若因此損及中國傳奇文學里的傳奇女刺客形象,又何足惜哉!

一個聽任權力主宰的男性世界,男人們夸夸其言,每每舊調重彈。一個順從感性引導的女性世界,女子們言少而精,總是切中要點。

嘉誠公主——一只遠離同類,行將死于陌土之青鸞——只能借指尖撥舞琴弦,表達內心欲求不得之念。既不見五彩繽紛的焰火,也不見沒來由的場上技藝,只聽聞女子撫手成聲,聲聲撼動,“至樂無樂”(注:見Georges Goormaghtigh《醉翁之歌——關于中國文人音樂之散見》,Infolio出版社“師徒”書系,2010年出版)。

刀光劍影,青山行走,一瞥之后立即融入明亮樺樹林的寂靜中。重點是什么?是要吸引觀眾注意誰勝誰敗?抑或是對陳述人生萬象感到興味?

原標題:《The Assassin》,sabres émouvants

作者_Didier PéRON(法國)? 翻譯_王派彰(臺灣)

《刺客聶隱娘》的背景是西元九世紀的中國,當時是唐朝,皇朝與邊疆勢力之間一直處于緊張狀態。魏博就是其中一個例子,隨著它的勢力逐漸強大,對權力中心來說,已慢慢成為威脅勢力平衡的不安因素。聶隱娘經過幾年在一位尼姑身旁習藝后,回到她的家庭,她要去刺殺表哥田季安(張震飾),他是魏博的統治者,兩人原本有婚約,后來這項政治婚姻功敗垂成。宮殿是田季安的妻子與他另一名剛懷孕的新歡嫉妒與爭寵的延伸舞臺。許許多多不同的,或私密、或政治的對話交互碰撞著。但生命存在的華麗慶典,正被我們以宛如一系列經過符號編碼的儀式所接收。封閉的氛圍在由織物組成的大珠寶盒中,閃耀著油燈與蠟燭搖曳的光芒,而這一切都使人忘卻了當下尖銳的賭局。

那些沒有被明說的,那些壞心眼,那些狡詐……都可以因此存在而不被發現。那些層層交織讓臉孔變得模糊的紗幔,那面具,那心曠神怡的夜晚,都企圖讓陰謀更加強化或蒸發。因此需要從旁冷眼監看,否則它就會稍縱即逝或隱藏在鏡頭與鏡頭的交接處。一個小孩試著捕捉一只蝴蝶,一位婢女小心翼翼地在她女主人發髻上戴首飾別針,一群農人在黃昏時抽煙,清澈的天空滑過幾朵云,在森林中巡邏追捕的騎兵,一群騎士在浩瀚茂密的綠林中悠閑漫步,一場酒酣耳熱的宴會……每一個場景、每一個鏡頭都因它簡潔的外表與難以被理解而變得神魂顛倒,但,這正是影片的力量所在。那些樹木與身體,那些刺繡與云煙裊繞,那些鏡子與洼地,彼此交換著它們的養分,幻化為既強烈又永恒的奇跡與末日。有某種官能享樂的成分在虛構中游走,我們是那么樣地愉悅以至于希望它千萬不要停下來,希望它也可以是我們血液的一部分,可以將它吸納進來,而不是只能干巴巴地崇拜它。

我們因此頓悟到,假使《刺客聶隱娘》沒得獎,或許,我們說得更清楚一點,假如它沒得到金棕櫚獎!我們將刺刀出鞘,加上火把,而評審們就得各自去尋找逃生出口,因為那將會是一場災難。

原標題:La grace ciselée de Hou Hsiao-hsien

作者_Jacques Mandelbaum(法國)? 翻譯_王派彰(臺灣)

這是一部比劍客還精雕細琢的劍俠影片,以方形銅版畫的規格,以令人驚異的鏡頭堆砌,以摸索并且發現上帝恩賜的攝影機律動,以宛如是為了引領我們進入夢境而制造的布景和服飾,以細心經營的臉孔與身體,以將顏料推到極致的色彩,以像是忽然以畫筆刮擦銀幕的鬼祟武打場面,它可以立即被慢動作鏡頭與某些粗暴的聲音凝結住,但隨即又突然以加快的速度放松,但也可能,甚至在還沒來得及繼續之前,就已戛然而止。

但可千萬別誤會了,這種美感的氣質并非源自不斷增加的做工與效果,正好相反,它是源自削去法。是一整套自我約制與令人有不滿足感的結構在發酵:包括那些長時間的保持姿勢,那些敏捷的動作,那些讓人目眩的紗幔與樹林,那些會螫人的短促鏡頭,那些畫外音,那些隱身于帷幔皺褶間,于漫漫黑夜中,于壯麗且具壓迫感的風景里的人物……這種美學以一種極其特殊的方式與現實敏感度保持關系,那一直是侯孝賢之所以是侯孝賢的特質,而這正好也適時提醒我們(除非我們天真的程度真的到了無知,才可能對此覺得訝異),他與政治現實也保持了極其特殊的關系。在暴力與愛情之間,國家的意志與感情之間,相異性與同源同種之間,某種臺灣往中國大陸回饋的關系,正以這種極為強烈的方式在影片中回蕩著。