基于演化博弈視角的河南省小微企業融資問題研究

摘 要:在河南經濟體系中,小微企業是河南經濟的發展的主要支柱,但是由于經濟體系的不健全,財政政策以及信息的滯后等原因,同時河南部分小微企業對融資渠道了解的甚少,融資成本的高昂等原因,造成河南小微企業面臨著融資困難,融不到資金的困境。本文是基于以上原因應用相關理論分析河南小微企業融資碰到的問題以及困境,然后以自己淺薄的見解提出一些相關的對策以及建議。

關鍵詞:河南省;小微企業;融資;政府介入;演化博弈

在國內外各種原因的作用下,尤其是經濟社會中各種非理性的制約,我國小微企業面臨著一系列困難,甚至已經影響到其生存發展,具體可概括為:兩高(成本和稅負高)、兩難(融資和用工難)、兩門(玻璃和彈簧門)。河南省小微企業數量的直線增長,所帶來的問題也日漸凸顯,成為政府,企業,銀行業頭疼的問題。所以,對河南省小微企業進行研究,主要是其融資存在的困境研究,可以為我省解決諸如此類的問題提供借鑒,具備很強大的現實意義。

一、新形勢下河南小微企業融資困境

1.融資難

根據河南省工信廳的調查顯示,在所有參與調查的小微企業中,在融資方面認為比較困難的企業約占比例為86%,而剩下的14%的企業認為融資是不容易的,程序繁瑣的,一般難拿到資金。小微企業所面的問題是銀行業很難融到資金,而且根據近幾年國家貨幣實行穩健政策,信貸機構規模的減少,資金的緊縮,本身處于弱勢地位的小微企業,則更是很難從銀行拿到借款。然后民間機構的高風險,高利率也是只能讓小微企業望梅止渴。其次來說,我省小微企業與銀行的溝通交流渠道是少之又少,兩者之間有嚴重的溝通鴻溝,造成銀行無法為小微企業提供完善服務,小微企業抱怨銀行借款難。

2.融資成本高

根據清華大學經管學院舉辦的“中國開放新階段高峰論壇”數據表明,現在我國部分地區小微企業融資成本太高,已經達到20%,大型國有企業融資成本約有6%,兩者差距約有14%之多。目前我省小微企業融資主要以銀行,和民間融資為主,小微企業如果因為種種原因無法得到銀行的借貸,必然會在民間進行融資,而民間融資機構利率一般都高于國家規定的中國銀行基準利率的4倍,甚至于更多,但是因為小微企業的特殊性,部分企業還是冒風險去融資,無疑給他們增添很大成本。其次,中國證券市場的不完善和不發達,導致小微企業無法通過這條道路去進行融資,而且這條道路也并非容易。

3.融資渠道的狹窄單一

目前企業融資的渠道很多,適合小微企業融資的渠道卻是狹窄而單一的。當下主要的融資渠道很多,比如股票融資,債券融資,風險融資,銀行借款和民間融資。就拿風險融資來舉例,這種融資主要針對創新型項目,有科技成果項目,關乎于高科技行業,而河南小微企業經營主體主要以提供基礎服務為主,而且風險融資對象大部分是新型創業項目,所以小微企業進行風險融資的可能性也并不是太高。到最后剩下銀行借款和民間融資,目前我省小微企業還是主要以銀行借款為主,但是拋開兩者的融資成功率來說,能適合小微企業融資的方式也僅僅只剩下兩種。

4.信貸支持不足

首先我國已經出來一些融資政策傾向于小微企業融資,但是由于金融政策的不完善,各個方面的利益不能得到平衡,一些優惠的融資政策沒有真正落實到位。此外很大一部分商業銀行,把自己的借貸業務主要放在了大型企業或者其他項目上,無法把自己的業務或沒精力去管理這些小微企業的借款,加劇了小微企業從銀行借款的難度。而且小微企業因為自身的競爭力無法在經濟市場中得到重視,加之國家支持力度的不到位,他們進行借貸業務成功率則是非常之低。

二、政府與金融機構有效對接的演化博弈分析

新常態下,經濟正在轉型,河南省也不例外,如何從根本上解決小微企業在融資方面遇到的問題?這是政府必須考慮的問題,結合前文所述,我們可以得出只有在政府的努力之下,使政府和金融機構有效連接,才可以實現資源的有效配置。

1.一般情況下的演化博弈分析

前期的學者建立了傳統的博弈模型對政府介入小微企業融資如何影響銀行選擇進行了分析,主要是從靜態角度分析,本課題在之前的基礎上,加入動態演化,構建了動態模型來進行驗證:

上式中,i代表群體,t代表選擇。

跟一般模型的建立相同,首先我們要做的是做出一些列的假設:假設只存在兩個群體,A為金融機構,B為小微企業,在完全依靠市場進行調節的經濟體制之下,A必然以利益最大化作為是否提供貸款、向誰提供貸款的選擇標準,則最終會選擇B群體中經營狀況良好、利潤比較高的企業。加入動態演化理論后,我們將B分為B1(經營好、利潤高、風險低的小微企業)、B2(經營差、利潤少、風險高的小微企業),自然,A就有兩種不同的選擇A1(貸款)、A2(不貸款)。

如果我們不考慮A和B進行業務時的其他交易成本,僅考慮其收益,假設A向B發放了20萬的貸款,B需要支付10%的利息2萬元。現在A選擇將這部分資金貸給B1,若B1盈利28萬元,則A可以獲得2萬元的利息;若將錢貸給B2,B2出現虧損28萬,則A無法收回本金;若A不批準任何貸款,則不會產生任何收益。因此,A和B的收益如下表所示:

表1 A(金融機構)與B(小微企業)的收益矩陣

對其收益進行分析后,再對做出A是否批準B貸款的概率假設,將A1的概率設為m,A2的概率設為1-m,向B1發放的概率設為n,B2的概率設為1-n。在這個博弈過程中,A掌握著主動權,處于主動地位,因而,本課題中就只列出其平均及預期收益,建立相應的方程進行分析。

令b式子f(m)=0,可以計算得知m=0、1,n=。若n<,則m<0,這就說明A向B提供貸款的意愿在降低,相反,則意愿增加,直到m=1,此時達到ESS狀態。在此狀態下,小微企業具備較強的償債能力,金融機構也都愿意向其提供貸款支持,雙方互惠互利,達到雙贏。

2.政府介入后的演化博弈分析

上文分析了一般情況下,金融機構(A)與小微企業(B)之間融資的關系,在此節中將重點分析政府介入后,將財政和金融機構進行連接,A和B之間的融資關系會如何變化。

我們繼續做出如下假設:A向B提供的貸款金額為T,利息是r,政府介入之前,A為了保證所貸出資金的安全需要對B進行審查,此時需要支付成本C1,B為了得到貸款也要有所支出,其成本為C2;同時,B的預期收益為e,B2的損失小于等于r,在政府沒有介入之前,A由于無法收回貸款的損失為L1,B的損失為L2,且L=L1+L2。由上可得出以下結論:e>T>r>C1,C2,L1,L2>0。

因此,我們將政府無法有效介入的兩種情形下,兩個群體的收益以及政府做到有效介入的兩種情形下的收益分別進行分析,得出了A和B群體之間的收益矩陣,如下表所示:

表2 A(金融機構)與B(小微企業)的收益矩陣

將上圖中相關數據代入公式b,我們可以得到一個新的動態博弈微分方程:

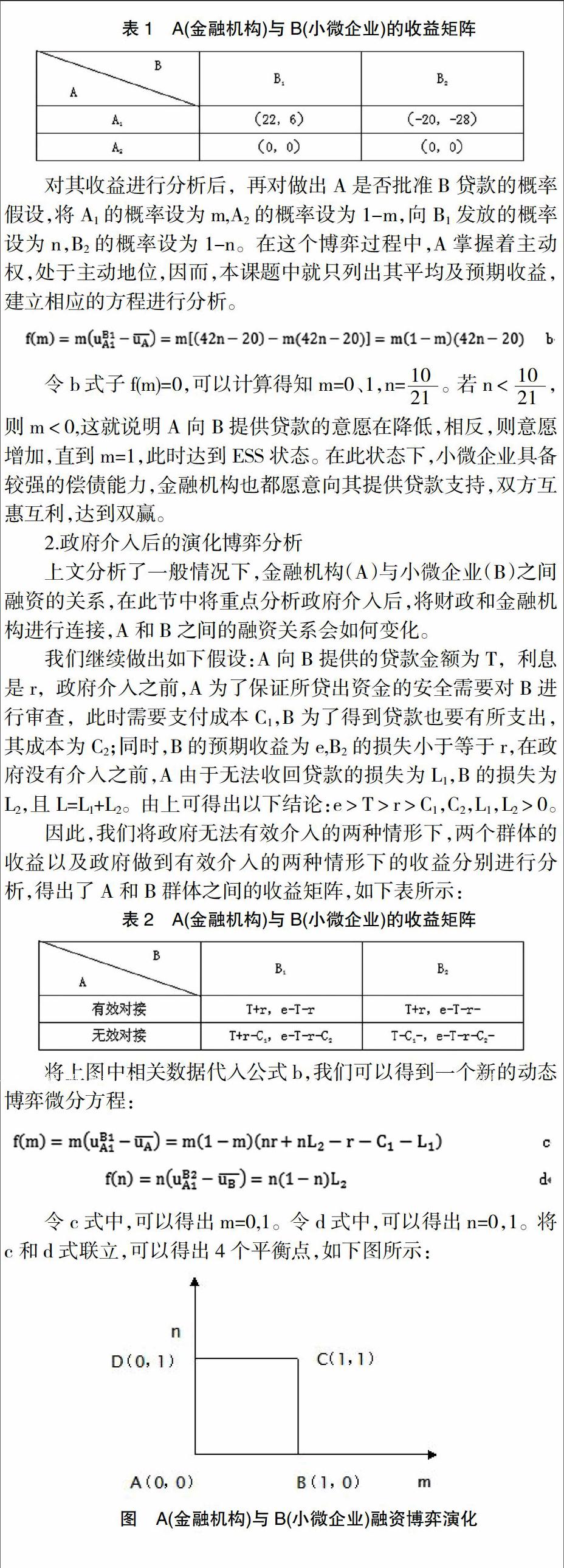

令c式中,可以得出m=0,1。令d式中,可以得出n=0,1。將c和d式聯立,可以得出4個平衡點,如下圖所示:

圖 A(金融機構)與B(小微企業)融資博弈演化

由上圖可以看出,A(金融機構)與B(小微企業)之間博弈,直到D點才達到穩定狀態,A、B、C點僅僅是不穩定的、短暫的平衡點。

綜上,在政府介入之后,實現財政資金和金融機構資金的有效鏈接后,小微企業所處的金融市場環境會得到改善,無論是小微企業還是金融機構,都在政府相關財政政策的引導之下達到良性循環,實現三方共贏。

三、解決河南省小微企業融資問題的建議

綜上所述,針對河南省小微企業融資問題的解決,本文提出如下建議:

(1)從轉移支付制度方面進行改革。目前中央政府為改善小微企業的生存環境,發展小微企業采取了一系列的措施,比如稅收方面的優惠、提供小額貸款等,我省也不例外,但是這些措施某種意義上會使部分企業不思進取、停滯不前,并未從根本上解決問題,為此,我省可以考慮通過按比例對金融機構(僅指給小微企業發放貸款的)做出風險補貼或者擔保,貸款越多、創造的收入越多,企業從銀行得到的補貼就越多,銀行從政府得到的補貼也就越多。當然,補貼比例不是一成不變的,比如一旦經濟不景氣,政府就可以通過提高比例來保持金融機構的積極性。

(2)我省政府介入后,可以建立小微企業服務管理部門,對小微企業進行培訓、指導,對其信息進行收集整理,從中選擇一些比較好的、優質性的資源項目,使各個企業信息透明化,由政府來充當中介的角色,在小微企業和金融機構之間建起一座彼此可以信任的橋梁,解決信息不對稱的問題。

(3)發揮財務杠桿效應,以少量的地方財政資金為底,組建各種基金會,比如互助基金會、信用擔保基金會、創新發展基金會等,為小微企業融資提供便利,將財政政策和金融政策完美配合。

(4)建立集群授信模式即“N+1”。即:我省政府部門首先要依據一定的標準確定一個核心企業(在供應鏈的鏈條中,有與此企業合作的上、下游企業,這些大部分企業都屬于小微企業,本身實力不強,想要取得貸款比較困難);其次,找出這些與核心企業相關的小微企業形成一個集群,之后金融機構進行審查,對企業給出一定的額度;最后,在額度之內對核心企業及其集群辦理融資。

(5)引導企業間完善互保機制。企業互保是在我國已有應用,但是在使用中出現了以溫州小微企業為代表的互保危機,為此,我省必須引導企業間互保機制的完善。比如:政府出面建立銀企之間的溝通橋梁,在還款期限上可以適當延遲;企業在互保建立中,盡量分散在不同行業,同時制定一些防范措施來降低風險;引導企業建立保證金制度,提升銀行信任度。

參考文獻:

[1]張盼,張朝輝.河南省小微企業融資難問題與對策[J].合作經濟與科技,2013(4):53-54.

[2]陳曙蓮.破解河南省小微企業融資難問題的對策[J].決策探索,2013(8):39-40.

[3]王輝.河南小微企業發展面臨的困境與對策[J].合作經濟與科技,2013(12):13-14.

[4]黃華紅.新形勢下小微企業融資問題探討[J].財務管理,2014(5):61-62.

作者簡介:程凌燕(1983- ),女,河南焦作人,碩士,鄭州大學西亞斯國際學院講師,研究方向:管理經濟學