靡不有初,鮮克有終

2015-09-23 05:28:56鄭理

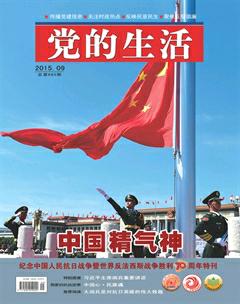

黨的生活(黑龍江) 2015年9期

鄭理

在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年的盛典上,中國國家主席習近平說了這樣一段話:“‘靡不有初,鮮克有終。實現中華民族偉大復興,需要一代又一代人為之努力。中華民族創造了具有5000多年歷史的燦爛文明,也一定能夠創造出更加燦爛的明天。”

“靡不有初,鮮克有終”這句成語出自《詩經·大雅·蕩》。“天生烝民,其命匪諶。靡不有初,鮮克有終。”其本意是說:老天生下眾民,本來都是善的;因為出生后面對社會各種誘惑,很少有人能以“善道”自終。古人常將這類警語刻在盤盂幾杖上,為的是在進退俯仰之間常能觀覽以自警。在古人看來,“靡不有初,鮮克有終”所指的是大方向、大目標、大是非,是為善之道。在大前提不變的情況下,是允許在具體問題上有所變通的。但如果某類人出于為惡的目標,背棄初衷、拔本塞源、徇私枉法、見利忘義,那他們注定要失敗,是不會有好結局的。

習近平在紀念抗戰勝利70周年之時引用此句成語,可謂意味深長、耐人尋味。但此語最重要的還是對政治的警示。它一方面告誡執政者:如果確立了一個正確無誤的政治目標,那就應該“志力堅固,踐行有常”,全力實施,“由今日至于后日,益廣益大,益遠益著”,而不能虎頭蛇尾,半途而廢。另一方面,它也告誡執政者安不忘危,治不忘亂;慎終如始,不可逸豫。在古人看來,信道不篤,中途變節,少有不失敗的。