如何在《工程圖學》教學中培養(yǎng)學生的創(chuàng)新能力

周秋淑 臧艷紅

【摘 要】“創(chuàng)新能力是一個民族進步的靈魂,是國家興旺發(fā)達的不竭動力”。通過創(chuàng)新教育,提高學生的創(chuàng)新能力,為學生成為21世紀的創(chuàng)新型人才打好基礎。要培養(yǎng)學生的創(chuàng)新能力,重要的一點是讓學生主動參與學習過程,積極思維,給他們提供自由開放的空間,創(chuàng)造愉悅寬松的學習氛圍[1]。

【關鍵詞】工程圖形;創(chuàng)新教學;創(chuàng)新能力

0 引言

《工程圖學》是一門以圖形為研究對象,用圖形來表達設計思維的學科。本課程的教學目的就是培養(yǎng)既有繪制和閱讀工程圖樣的能力,又具有較強空間想象思維能力,并熟練掌握三維設計的創(chuàng)新型人才[2]。

1 實施

隨著教學的深入,受條件的局限以及學生的認知規(guī)律、個體差異等因素的影響,傳統(tǒng)教學模式越發(fā)顯得力不從心,而先進的多媒體功能的應用及三維軟件技術(shù)的發(fā)展不僅能反映學科的一些發(fā)展方向,而且能有效的提高課堂教學效果[3]。

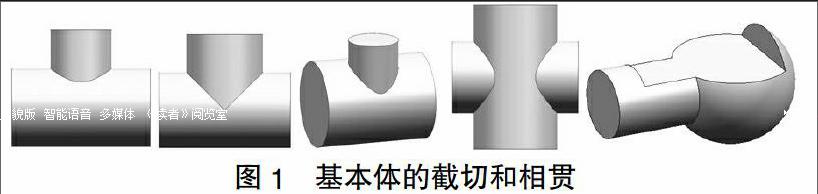

1.1 基本立體

充分利用三維形象生動的特點,從基本立體開始,包括基本立體的三視圖及表面取點、取線等,讓學生盡早了解三維立體,了解三維軟件,在該部分引入三維模型非常必要,改變了以往上課時還需要帶木質(zhì)模型的狀況。三維軟件的優(yōu)勢是利用參數(shù)化設計的方法,方便地改變參數(shù),從而改變立體形狀,特別是相貫線的變化趨勢,利用軟件編輯方便、直觀,如圖1所示。

1.2 組合體

利用三維軟件創(chuàng)建的組合體,可以通過抑制特征的方式讓學生清楚地了解組合體的組合形式及表面鏈接關系,包括截切式的立體是怎樣從一個整體截切成不完整立體,學生可以很清楚地知道組合體的各種組合方式,大大提高了學生的學習興趣,為后續(xù)內(nèi)容的學習打下良好基礎。

1.3 典型零件的表達方法

利用三維軟件中的動態(tài)剖切命令可以很方便的將零件的內(nèi)部結(jié)構(gòu)展示出來,生動形象,特別是有內(nèi)部相關線的立體顯示得更清楚,這些都是學生在學習剖視圖中的難點,通過使用三維軟件變得迎刃而解,同時將提前準備好的各種典型零件的模型在課堂上用軟件打開,并將其特點及建模方法講解清楚,讓學生對各種零件有深刻的認識,如圖2所示。

1.4 標準件、常用件

標準件和常用件都有系列參數(shù),先介紹三維軟件創(chuàng)建標準件的方法,通過三維軟件中的參數(shù)化建模的概念和標準件相應標準內(nèi)容相聯(lián)系,使學生對國標規(guī)定重要參數(shù)印象深刻,畫圖時就不會想當然的畫了,而是養(yǎng)成嚴格遵守國標的習慣。

1.5 裝配圖

在裝配體教學中,即使是現(xiàn)場教學,也不可能有那么多種裝配件,可以同時隨意進行翻轉(zhuǎn)、拆卸、剖切,使學生觀察內(nèi)部結(jié)構(gòu)及裝配關系。有了動畫仿真庫,可以利用裝配干涉檢查、裝配動畫設置,讓學生對各種零件的裝配關系及相互連接、運動情況有直觀的感受,對裝配圖的結(jié)構(gòu)、作用有深刻的理解。

1.6 課后自學部分

各種典型零件的建模即三維設計過程以及典型部件的裝配都制作成視頻,供學生課下學習作為輔助,也起到了很好的作用。

2 總結(jié)

《工程圖學》是高等工科院校中一門既有系統(tǒng)理論,又有較強實踐的重要技術(shù)基礎課程[3]。傳統(tǒng)教學中,授課教師以課堂教學為主,借助于掛圖、教學模具等輔助工具,以尺規(guī)手繪形式進行演示性教學。學生借助于圖板、尺規(guī)、鉛筆等進行手工繪圖練習,以建立空間概念,培養(yǎng)圖示能力和圖解能力。這種教學模式效率低,傳遞的信息量小。在課堂上使用三維軟件設計可以創(chuàng)建虛擬模型庫,并且創(chuàng)建的模型具有精度高、質(zhì)感好、形象逼真、色彩豐富。加上動畫效果, 使教學中的知識難點更加清晰、生動、形象。

3 成果

學生在《工程圖學》課程的學習過程中,比較早地認識三維軟件,不但提高了學生學習的認知感,還激發(fā)了學生對三維設計課程的學習興趣。之后會積極學習三維設計軟件,參加各種大賽,從而提高了學生的創(chuàng)新能力。

【參考文獻】

[1]劉申立,岳永勝.工程制圖與機械基礎系列課程教學內(nèi)容和課程體系的改革與實踐[J].工程圖學學報,2002,23(5):97-101.

[2]續(xù)丹.基于三維設計的工程制圖課程體系研究[J].工程圖學學報,2002,23(5):81-85.

[3]童秉樞.3D機械制圖序言[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002.

[4]李澄,吳天生,闖百橋.機械制圖[M].北京:高等教育出版社,1997:1.

[責任編輯:曹明明]