湖北崇陽水稻蛀稈螟蟲燈下發生情況監測與分析

呂亮 王治虎 常向前等

摘要:2013年在崇陽縣利用誘蟲燈監測了中稻生長季節水稻蛀稈螟蟲燈下發生情況。監測結果表明,水稻蛀稈螟蟲的發生主要以二化螟(Chilo suppressalis Walker)、三化螟(Tryporyza incertulas Walker)和大螟(Sesamia inferens Walker)為主,其中,二化螟發生比例最高,達87.03%,三化螟和大螟發生較輕;各類螟蟲燈下雌蟲比例明顯高于雄蟲;三類螟蟲在中稻上發生均有3個高峰期;分析了水稻螟蟲種群動態變化的原因。

關鍵詞:水稻螟蟲; 誘蟲燈; 監測; 分析

中圖分類號:S431.11;S435.112+.1 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2015)19-4746-03

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.19.022

Abstract: The occurrence of rice stem borer in semilate rice growing season were monitored by light,in Chongyang county in 2013. The results showed that the species of rice stem borer were Chilo suppressalis(Lepidoptera:Pyralididae), Sesamia inferens(Lepidoptera:Noctuidae) and Tryporyza incertulas(Lepidoptera:Pyralididae). C. suppressalis was the main pest of rice and its occurrence proportions were 87.03%, S. inferens and T. incertulas just had a little proportions. The three species of rice stem borer had three obvious occurrence peaks in rice from April to October. And the female moth occurred more than the male moth in trap-lamp. The reasons of rice borer population dynamics was analyzed.

Key words: rice stem borer; insect trap lamp; monitoring; analysis.

水稻蛀稈螟蟲俗稱鉆心蟲,其主要種類有二化螟(Chilo suppressalis Walker)、三化螟(Tryporyza incertulas Walker)和大螟(Sesamia inferens Walker)等,其中,二化螟和三化螟屬鱗翅目螟蛾科,大螟屬夜蛾科。二化螟和大螟食性雜,而三化螟是單食性害蟲,單一為害水稻[1]。水稻螟蟲是目前湖北水稻生產上的重要害蟲,據統計,常年發生面積146.67萬hm2,約占水稻種植面積的61.87%,危害損失較大[2]。

水稻螟蟲田間混合發生,且世代重疊現象嚴重,不同種群在不同稻區的發生代次亦有一定差異。水稻螟蟲田間種群發生動態與種植制度等密切相關,特別是近年來,隨著輕簡栽培方式的進一步推廣,加之氣候異常等因素,水稻螟蟲種群動態亦有相應的變化。為了及時準確了解和掌握水稻螟蟲種群發生動態,本研究于2013年在崇陽縣監測了水稻螟蟲燈下發生情況,并分析探討了水稻螟蟲種群變化特點及原因,以期為水稻螟蟲的預測預報及綜合防控提供依據。

1 材料與方法

1.1 誘蟲燈的設置及開關時間

采用佳多牌PS-15VI-4型頻振式太陽能殺蟲燈,設立于田埂上。誘蟲地點為崇陽縣天城鎮郭家嶺村,為水稻螟蟲常發區,常年種植一季中稻。于2013年4月22日開燈,9月5日關燈。開燈周期處于一季中稻的整個生長周期。

1.2 調查內容

逐日定點定時調查,即固定調查單燈的誘蟲數量和種類。每日于早上8:00收集蟲樣一次,詳細記載水稻螟蟲的成蟲數量、種類,并仔細區分雌雄成蟲。

2 結果與分析

2.1 誘蟲燈下2013年水稻螟蟲的發生種類和比例

2013年誘蟲燈下發現的水稻螟蟲的主要種類為二化螟、三化螟和大螟,未見有其他蛀稈類水稻螟蟲。共誘得成蟲1619頭,其中,二化螟1409頭(雌蟲858頭,雄蟲551頭)、三化螟61頭(雌蟲41頭,雄蟲20頭)、大螟149頭(雌蟲100頭,雄蟲49頭)。

由此可以看出,崇陽地區中稻螟蟲的發生種群以二化螟、三化螟和大螟為主,其中,水稻二化螟所占比例最高,達到87.03%,三化螟發生比例占3.77%,大螟發生比例占9.20%。三化螟的發生比例明顯下降,這也是近些年大田內很難采到三化螟幼蟲或卵塊的原因所在。三化螟種群發生趨勢的變化有其內在的影響因素,值得進一步探討和分析。

另外,燈下監測結果亦表明,各類蛀稈螟蟲雌雄發生比接近2∶1,雄蛾的發生要少于雌蛾,這與前人的研究[3]正好相反,其具體原因尚待探討。

2.2 誘蟲燈下水稻螟蟲的發生高峰期

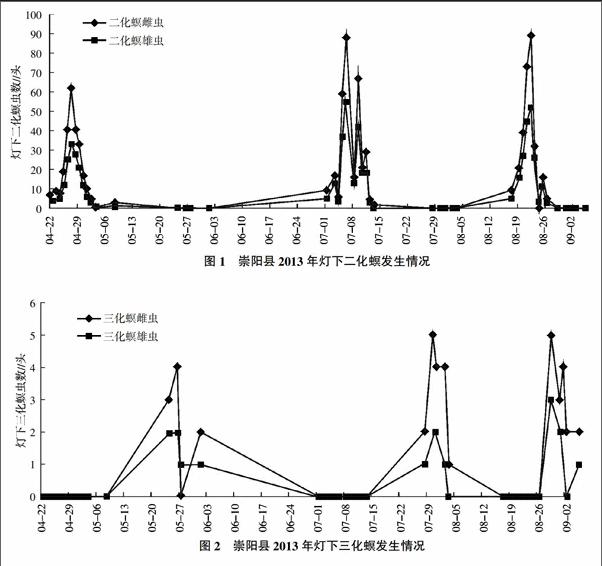

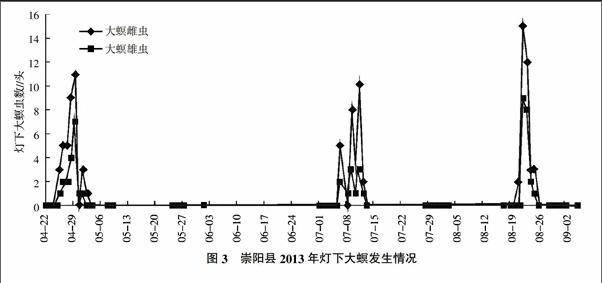

崇陽縣中稻上水稻二化螟有3個發生高峰,分別為4月底至5月初、7月中下旬、8月底;水稻三化螟亦有3個發生高峰,分別為5月底至6月初、7月底至8月初、8月底至9月初,比水稻二化螟發生高峰滯后一段時間;大螟亦有3個發生高峰,分別為4月底至5月初、7月中下旬和8月底,與水稻二化螟發生高峰基本吻合。詳見圖1、圖2、圖3。

3 小結與討論

監測結果表明,崇陽縣水稻螟蟲發生種類以二化螟、三化螟和大螟為主,其中,二化螟發生比例最高,為該地區水稻螟蟲的優勢種群,而水稻三化螟的發生明顯下降。究其原因,與該地區的種植制度的改變不無關系。崇陽屬鄂南溫熱氣候區,原以雙季稻為主,部分早中晚稻混栽,致使螟蟲發生危害歷年較重。但隨著近些年輕簡栽培方式的推廣,如拋秧、直播等,其種植制度發生了很大變化,一季中稻種植面積擴大,雙季稻面積明顯縮減,且播種期相對集中,遲栽水稻面積銳減,食物條件的變化勢必導致水稻螟蟲種群的消長。三化螟屬單食性昆蟲,缺乏橋梁田,明顯不利于其種群的發生壯大。二化螟和大螟等食性雜,食源充足,明顯有利于其種群的壯大。另外,水稻螟蟲種群的消長變化與氣候、農藥使用等亦有很大的關系。總之,水稻螟蟲種群的消長不是單一因素作用的結果,而是受多種因素的影響[4,5]所致。

比較水稻螟蟲的發生峰次表明,水稻二化螟、三化螟和大螟均有3個高峰,其中二化螟和大螟發生的3個高峰基本吻合,而三化螟的發生高峰相應滯后一段時間。從發生時間來看,水稻螟蟲的一、二代發生時間正好處于水稻分蘗至孕穗前期,水稻生長勢旺,食源充足,有利于水稻螟蟲的種群發展,而其第三個發生高峰為8月底或至9月上旬,水稻幾近黃熟。因此水稻螟蟲的一、二代應該是防治的重點。

參考文獻:

[1] 洪曉月,丁錦華.農業昆蟲學[M].北京:中國農業出版社,2007.

[2] 許 紅.湖北水稻螟蟲與水稻結構調整的關系初探[J].湖北植保,2001(3):5-7,9.

[3] 王銀淑.二化螟交配行為的觀察[J].昆蟲知識,1989,26(4):201-202.

[4] 劉光杰,秦厚國.我國稻螟研究的新進展[J].昆蟲知識,1997,34(3):171-174.

[5] 韋永保,劉明熙,羅道宏.影響二化螟種群變化的主導因素分析及其趨勢的簡易預測[J].昆蟲知識,1998,35(3):129-132.