無聲之處覓有聲

自176年前攝影術誕生之日起,人就是照相機面對的主要對象之一。

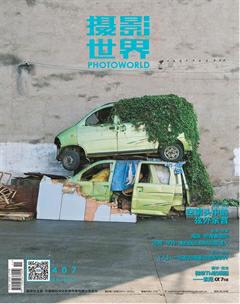

要表現人以及人的活動,既可以直接將鏡頭對準人,也可以僅僅記錄下“無人”的畫面,從這些無人的畫面中去觀察人的痕跡,去閱讀人的故事,正所謂“無聲之處覓有聲”。這種攝影方法與直白地表現人相比,有時候顯得更為雋永,韻味悠長。正因為如此,我們觀察到,有越來越多的攝影師采用這樣一種方法,即利用“無人”的畫面來表現人和人的活動。

不能忽略的攝影潮流

人始終是當代攝影關注的焦點。用“無人”的畫面來展現人,是當代攝影中常見的手段。于是,使用大畫幅相機拍攝,并采用大型作品展覽的方式,來展現“無人”的畫面,成為一股不能忽略的攝影潮流。

例如,德國杜塞爾多夫學派的代表人物安德列斯·古斯基(Andreas Gursky)長期使用大畫幅照相機拍攝,他的展覽作品幾乎沒有小于2米的。2011年11月8日在紐約“佳士得”拍賣行拍出4338500美元的《萊茵河,2號》(Rhein II),照片的長度達到3.46米。

出現這樣一股“大”潮的原因何在?

首先,1970年代以后的歐美國家,攝影作品被公認為“藝術”,攝影展覽登堂入室,進入了各種高大上的藝術殿堂。由于傳統(tǒng)的藝術館、博物館、畫廊長期與體量巨大的繪畫、雕塑等藝術媒介打交道,自然而然地影響到攝影作品的最終展示方式,形成了對大尺寸展覽照片的青睞。一批經過正統(tǒng)藝術院校教育的攝影家,很快適應了藝術場所的這一“習慣”,形成了大制作、大展覽的格局。

同時,這些傳統(tǒng)藝術殿堂對影像質量要求很高。為了保證最后展覽的照片在清晰度、色彩、層次等方面出類拔萃,攝影家往往會選擇4x5英寸畫幅,甚至8x10英寸畫幅的大型照相機作為創(chuàng)作工具。

其次,“大畫幅照相機+大型作品展示”的攝影方式,便于給觀眾造成“身臨其境”的效果,有利于作品思想的傳遞。

大畫幅照相機具有與生俱來的優(yōu)勢,高質量的鏡頭和大尺寸的底片,帶來了極高的影像清晰度、極為豐富的細節(jié)、極細微的顆粒、質感傳神的色彩和層次;大畫幅照相機還可以更有效地控制透視和景深,使之符合人眼的視覺感受。這樣,在展覽現場使用動輒幾米的巨大照片,將大畫幅照相機記錄下來的大量有效信息強化,讓觀眾獲得“身臨其境”的感受,仿佛站在真實的現場環(huán)境觀看,信息和觀點的傳遞自然水到渠成。

在國內,這種“大畫幅照相機拍攝+大展覽”的攝影方式正日益受到關注。本文展出作品的6位攝影師(趙剛、金立旺、林云龍、楊曉軒、朱丹陽、陳榮輝)均出身媒體的攝影記者。今年5月,他們組成了“大畫幅攝影研究會”(簡稱“大攝會”),大畫幅照相機成為他們關注中國攝影社會發(fā)展變化的利器。

空鏡頭提供想象空間

《中國影像》系列是趙剛近十年來使用大畫幅照相機拍攝的部分作品。

2012年趙剛在浙江杭州京杭大運河三堡船閘附近用大畫幅相機拍攝廟宇,保證殿內細節(jié)清晰可辨,而大畫幅在空間透視處理上的便利,使房屋的垂直線條和塑像的透視顯得很自然;在進行大倍率放大之后,觀眾仿佛面對的是真實的場景,而不是隔著一張照片在觀看現實。

大畫幅照相機和廣角鏡頭的組合,使整個畫面充滿了大量有價值的細節(jié)。面對這樣信息豐富、細節(jié)清晰的大尺寸照片,觀眾的觀看方式自然而然地發(fā)生了變化——不再是“一瞥而過”,而是“掃描式閱讀”。在觀眾細細地“讀”照片時,攝影師試圖表達的觀點很容易獲得觀眾的認同和接納。

《邊緣》系列是金立旺近兩年來正在拍攝的項目,聚焦城市擴張的邊緣和一些過渡風景。其中,《休閑長廊》拍攝了北京緊鄰發(fā)電廠的一家郊區(qū)公園的休閑長廊。初看畫面,似一張似曾相識的普通風景照片,柔和的光線,漂亮的倒影,和諧而又美好。仔細觀察,同樣作為人造物體,河面上的木結構長廊與背后的巨型煙囪形成了一種對比和反差,通過這種矛盾的并置,視覺張力由此展開,人們對于工業(yè)和休閑之間的復雜態(tài)度得以凸顯,此時畫面中有人沒人已經不是最重要的了。

無聲之處見到生活痕跡

《中國影像》系列的另一幅照片《拆遷的村落》表現的是一個拆遷中的村落,前景是一大片停滿了待售汽車的空地,只有那個六邊形石質井欄告訴我們這里曾經是一個村子。畫面里幾乎看不到一個人,但是我們似乎可以“看到”現在進出這片停車場的汽車4S店員工,還有以前在這里生活的村民、四處奔跑覓食的老母雞、在井欄邊搖著尾巴的小黃狗,等等。而照片中的圍墻外,就是新建的高鐵、工地的土堆、四處蔓延的電線,以及剛剛被推倒的農民別墅,那墻體的裂縫、破碎的瓷磚歷歷在目,還有拱在房子一角的挖掘機。除了整個畫面中傳遞的巨大信息量之外,大畫幅的細膩、質感生發(fā)出的審美愉悅與廢棄、摧毀,交織出一種視覺和心理上的沖突。

《邊緣》系列的《工業(yè)新區(qū)》拍攝的是北京南六環(huán)一個正在建設的工業(yè)園區(qū)。隨著園區(qū)的推進,又一個村落消失。拆掉房子的地基上已經長出雜草,并覆蓋防塵的綠色塑料膜,一座古舊的亭子后面是四棵光禿禿的樹,遠處的腳手架已經搭建完畢,可以預想未來一幢幢新建筑將拔地而起。整個畫面展示了中國典型的過渡場景,極具象征意味。當畫面放大到2米左右,樹上的鳥巢、地上的雜草等細節(jié)將突出,空間即視感將尤為強烈,雖然沒有人在畫面中出現,但畫面牽連著過去,也預示著未來,撩動著長亭外古道邊的鄉(xiāng)愁和離緒,這些都是或將是社會發(fā)展的結果,也都顯示著人們生活的痕跡。

在當代攝影中,“觀眾參與解讀”已經成為影像詮釋與傳播中重要的一環(huán)。攝影師往往不像從前那樣站到前臺,直截了當地向觀眾表述自己的觀點,而是退后一步,在影像中設置各種“思考的入口”,來引導觀眾閱讀照片。這樣一來,影像變得更有厚度,更為耐讀,攝影家的意圖實際上也更容易被觀眾接受,傳播也因此會變得更為有效。