凱瑟琳·尼爾森:提煉自然風景之魂

在古老的民間故事中,大自然總被賦予不同的性情,它們既生動又有活力。樵夫了解森林,正如農夫了解土地,女巫了解灌木叢中的植物。當夜晚降臨,自然便好像充滿了超自然的精神與力量,變成有魔力的、令人敬畏之地。然而,當今的商業社會似乎總想要將這些浪漫的幻想清掃一空。如今,土地在很多人眼中,不過是等待開發利用的財產。在我們急急渴渴想要以商業目光審視所棲居的土地時,我們是否忽視了什么?我們是更加成熟了,抑或是愈發看不清了?

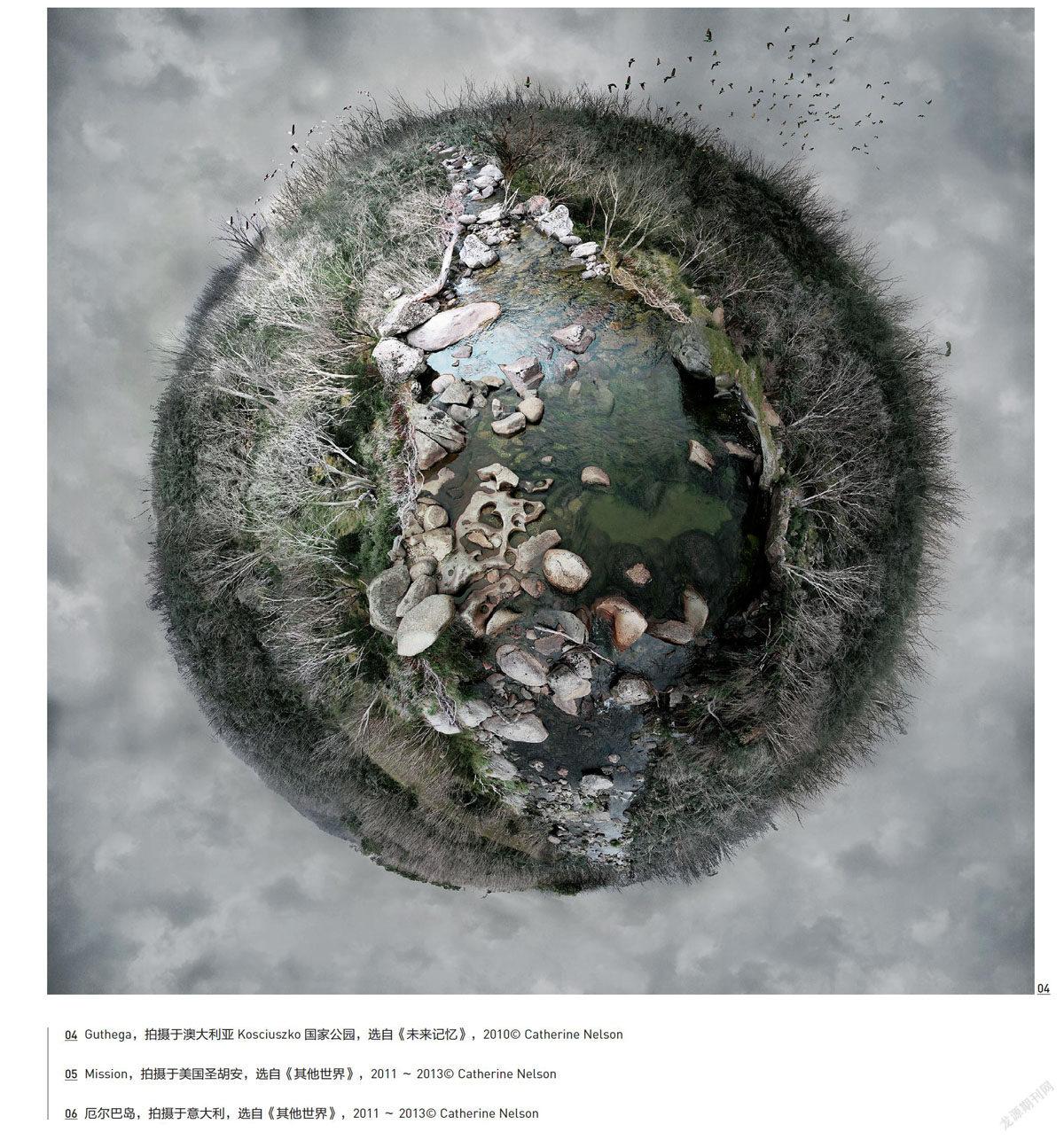

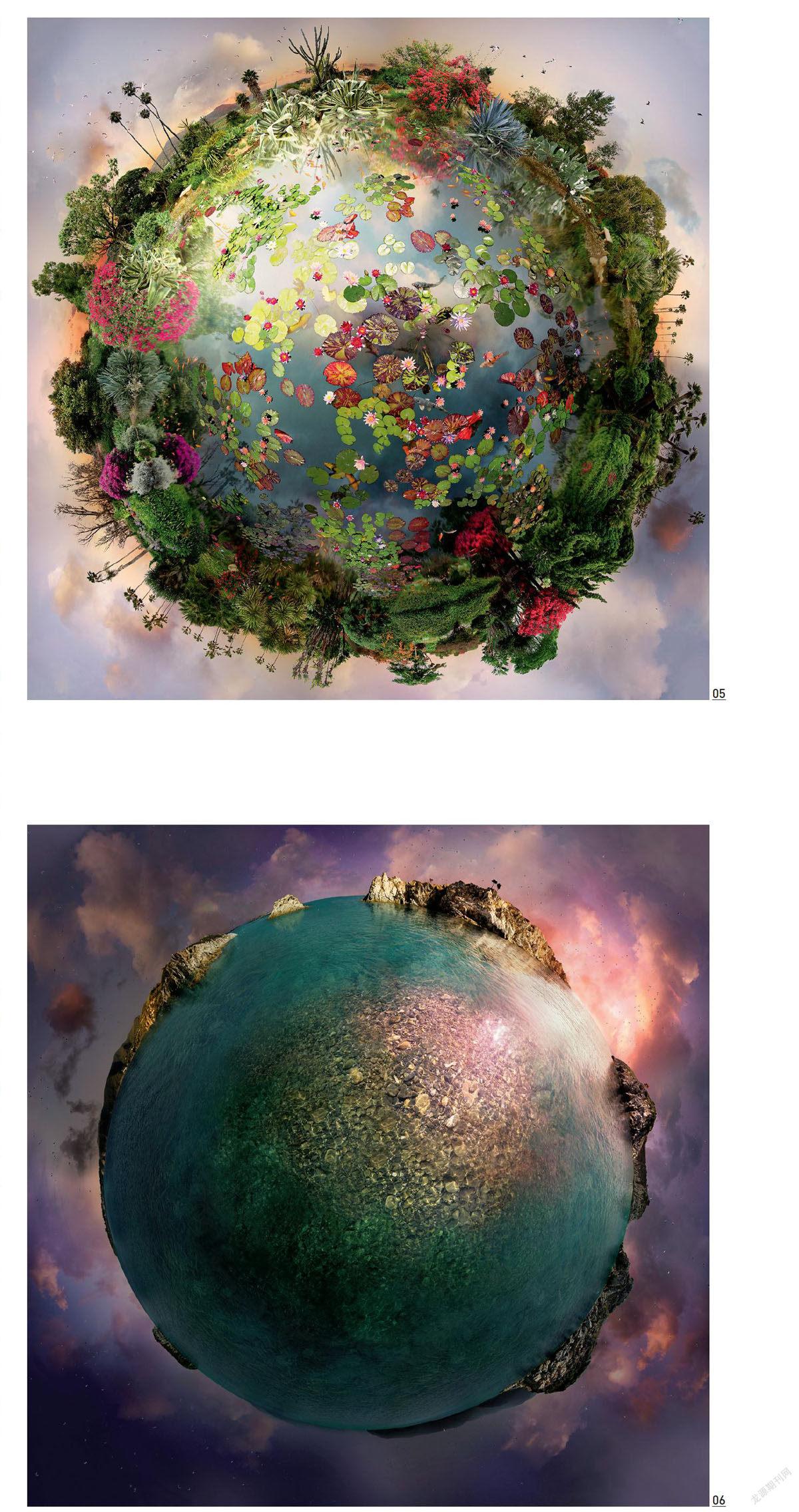

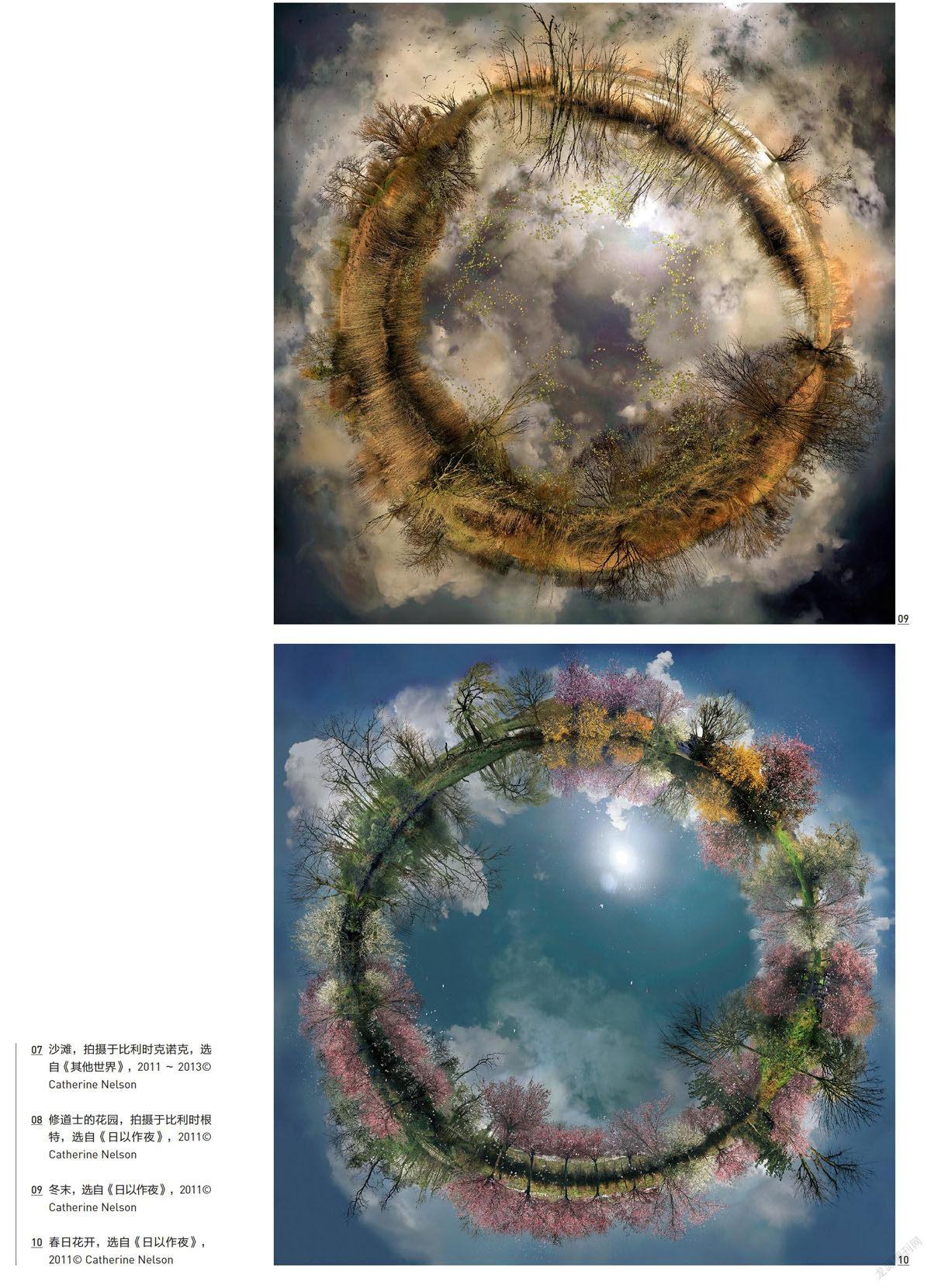

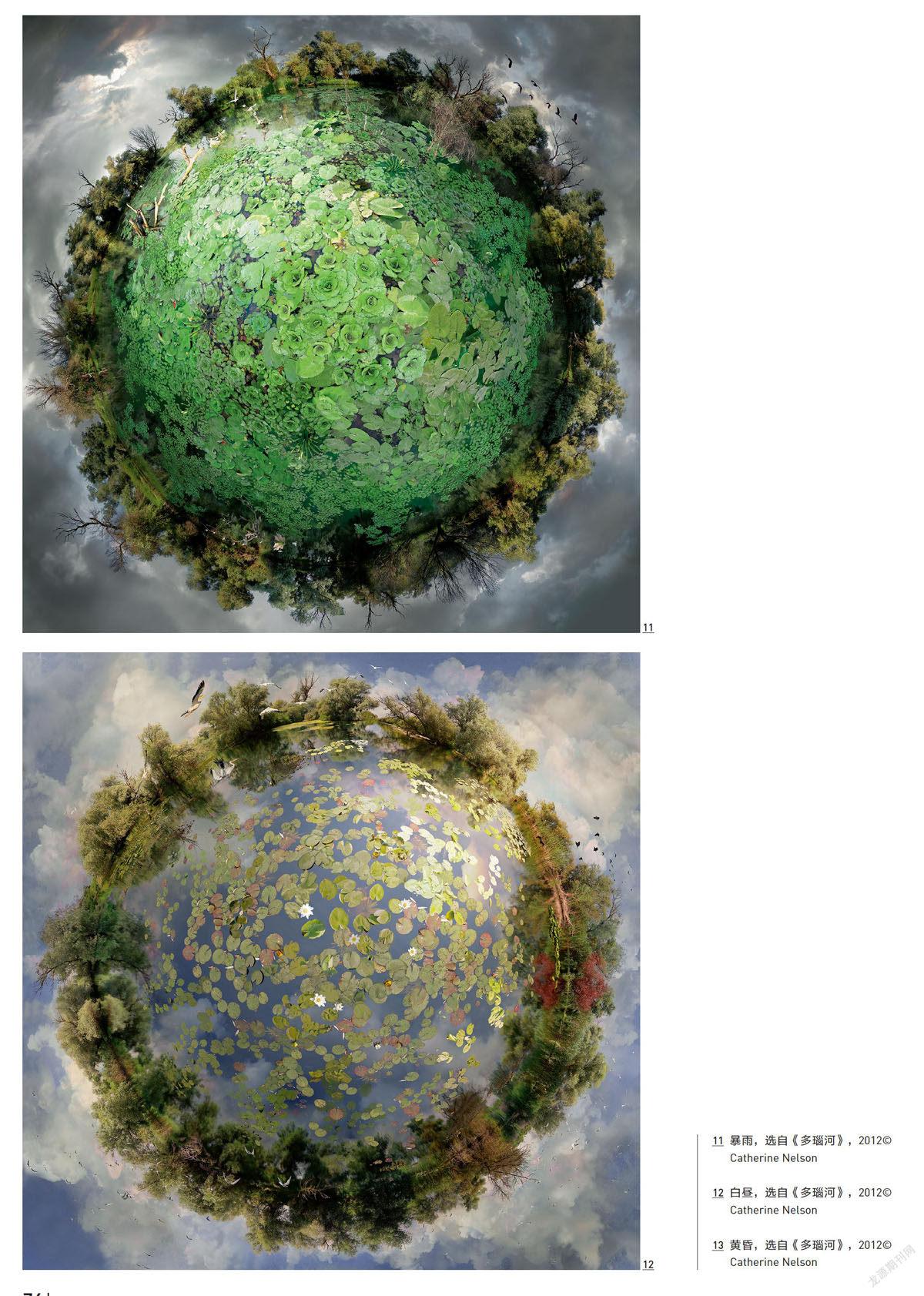

在凱瑟琳·尼爾森(Catherine Nelson)美麗的作品中,我們可以看到詩意的視覺元素,自然攝影和后期數碼設計。這些作品捕捉到了人們對于腦海中已存在的復雜認知中的一些精華。作品中的每一處自然環境都發生了強烈的變形——有的像是漂浮在宇宙中的星球,有的則扭曲了地平面,似乎要將觀看者包裹其中。這些照片的細節豐富,有著獨樹一幟的風格和魅力,攝影師飽含深情地凝固了這些具有復雜生態故事的自然風景的神髓。這些照片像是當代的視覺寓言,微妙地提醒著觀看者一件深刻的事實:世界的命運就蘊藏在這些繁盛而多樣的自然風景中。

凱瑟琳·尼爾森是學繪畫出身,曾專業從事電影后期數碼制作。她曾參與制作過很多有口碑的影片,如《紅磨坊》、《哈利波特之阿茲卡班的囚徒》、《斯巴達300勇士》和《澳洲亂世情》等。后來,她才回歸個人藝術領域的創作。

凱瑟琳現居于比利時,曾被《澳大利亞人》報紙提名為澳大利亞的“下一代領袖”之一。她曾獲得許多攝影獎項,并在2013的美國光圈獎(American Aperture Awards)中奪得“年度攝影師”大獎。她的作品在歐洲、大洋洲、亞洲和北美廣泛展出。

(阿拉斯戴爾·福斯特是在悉尼生活工作的作家、策展人和攝影研究者,其網站是: http://www.culturaldevelopmentconsulting.com)

阿拉斯戴爾·福斯特與凱瑟琳·尼爾森對談

當今你最為人所熟知的作品《Ballybetagh樹林》(Ballybetagh Wood)構圖十分復雜,你為什么想要以這種方式創作?(圖01)

我在比利時根特附近的自然保護區游走時,想到了荷蘭畫家彼得·勃魯蓋爾(Pieter Bruegel,1525~1569,大量作品以農村生活作為藝術創作題材,是歐洲美術史上第一位“農民畫家”——編者注),他喜歡運用在同一幅畫中,把很多瞬間匯聚在一起的表現方式,于是我也想嘗試這么做。

拍攝的技術問題是否對你是一個挑戰?

我在電影行業工作了13年,為好萊塢大片和小成本藝術片都做過視覺特效。電影產業總是以不斷的探索解決之道和創新方式作為驅動力,這樣的工作方式也融入了我的個人創作:總有辦法能實現我想要的結果,需要做的只是尋找這個方法。

之后的四組作品都使用了球形的表現形式,你為什么選擇了這種形式?(圖02~13)

我事先并沒有想到要用球形的表現形式。在數碼后期的時候,為了將這些圖像素材無縫拼合在一起,我才找到了這樣一種具有畫面沖擊感的視角。畫面中心的部分是原始照片素材中的近景,遠處的地平線連在一起,就成為了一個球形。制作這些圖片時,我也開始改變了自己觀看的方式。球形無疑能讓人聯想到地球:我們的星球正處于威脅之中,未來也是不確定的。

所以你的作品中包含著生態環境方面的思考?

是的,我們都知道全球氣候正在變化,沒人知道哪一天會走到無可挽回的地步。如今,當你看到任何關于自然的照片,很難不去思考環保問題,哪怕你自己都沒有意識到這一點。這些照片中的自然風景很可能不久之后便永遠成為過去的記憶。《未來記憶》(Future Memories)這組照片的題目正說出了我想要表達的。(圖02~04)

你看起來去了很多地方拍攝。 (圖05~07)

非常幸運,我在電影行業的工作讓我去到很多地方旅行,很多年來都在四處游蕩。在《未來記憶》之后的幾組作品中,我分別去了中國、韓國、美國等很多地方,看到很多不一樣的世界。《其他世界》(Other Worlds)這組照片標志著我終于拾起初心,為自己拍攝風景。我希望從一個地方中挑選那些我覺得最好的部分,把它們組合成為一種新的風景。人們總是覺得我的作品是非真實的,好像這些地方并不存在,給人“另一個世界”的感覺。但是這些景色當然是確確實實存在的。

這些照片是如何制作的?

一點點拼貼起來。拍攝過程是非常快的,大概一個下午就能完成。我在一個地方從各種距離和角度拍照,建立一個場景元素的“數據庫”。回到工作室,我對這些照片進行整理分類,思考應該在畫面中使用哪些元素,從一只小鳥到一整棵樹都要考慮。我一般先從天空的部分做起,因為天空能奠定整幅作品的基調,并表現出這幅作品所代表的時間。接下來我再制作地平線及其以內的中心部分。一張作品中有上百個元素,我把它們剪切和拼貼在一起,大約需要花一個星期的時間把畫面中的元素移來移去,直到最終畫面看起來達到一種我想要的和諧和平衡。

人們對你的作品如何反饋?

一片盛贊。我本來以為自己要默默無聞地創作很多年,直到收到了藝術畫廊給我發來的展覽邀請。我從一開始并沒有想到要成功什么的,然而,在我只創作了6張作品的時候,就被澳大利亞的一個地區藝術館邀展了。幾個月后,我在澳大利亞攝影中心進行了個人展,之后陸續去到中國和韓國辦展,到了年底,我在悉尼、墨爾本、巴黎和北京的畫廊都展出過了自己的作品。

在2012年10月,我把作品發布在我的博客上,瞬間我的郵箱就被網友的來信擠滿了,人們對我作品的興趣可謂“排山倒海”。那個月我的博客收獲了一百萬的點擊量,還收到了世界各地發來的郵件,其中有洛杉磯的廣告公司,意大利的科幻博客,俄羅斯的雜志,還有德國的時裝設計師……

《日以作夜》(Nuit Américaine)是什么,你在這組作品中想表達什么?(圖08~10)

“日以作夜”(Day for night)這個詞本意指一種電影手法,即在白天拍攝夜晚的場景,再用濾鏡制作出夜晚的效果。我用這種電影的后期手法創作這組作品。這些照片都是在白天拍攝的,后期調色成為夜晚的感覺,或者表現一種很模糊的時間點。

《多瑙河》(Danube)是怎么創作的?(圖11~13)

有一次,我丈夫在網上看到一些羅馬尼亞多瑙河三角洲的照片并轉發給我,不到一個月,我們就飛了過去,花了5天的時間,在當地導游的帶領下坐著小船在多瑙河上游覽。在1970到1980年代中,多瑙河三角洲曾經被疏浚過,擴張為農田,但是在最近20年里,這塊地區又再生了,恢復了它的原貌。我感覺這里的三角洲帶給我許多新的創作可能性。

你之后的作品《探險》(Expedition)采用了一種不同于球形的表現形式,為什么會有這樣的改變?(圖14~15)

我之前已經創作了很多球形的作品,于是打算嘗試在作品中使用新的視角呈現自然風景。不用“上帝視角”,而是讓觀看者從一個仰視的角度觀看,感覺自己被包圍在風景中。你可以看到在這組作品中,每幅畫面都有不止一個消失點。比如在《池塘》中,觀者向左邊的灌叢中看,可以看到大海;在畫面的中部,觀者可以向下看,看到天空在池塘中的倒影;而向右看,又好像是穿過樹林仰視看天。(圖14)

這些作品看起來不僅是一處自然風景。

對我來說,這些作品都是懷有鄉愁的,它們描述了我自小生長的澳大利亞的自然環境。現在我已經在歐洲生活了將近15年,所以我非常強烈地想要創作關于我家鄉悉尼的作品。悉尼也有很多自然風景,我小的時候經常外出去探索周圍的環境。這些作品其實是和我的記憶相關的,我并不想要拍出那些風景本來的樣子,而是想要拍出它們在我記憶中廣闊無垠的樣子。

你作品中出現的人是誰?(圖15)

那個男孩其實是我自己。當我七八歲的時候,我和一個比我大兩歲的鄰居小朋友一起徒步去悉尼港的沙灘,我們走了差不多5公里,對于兩個小朋友來說可以算是相當遠的距離了。那是童年記憶中的一次重要的冒險,到現在還很難忘。去年,我又重新走了這段路,我驚訝于這段路途的風景和我之前創作的《探險》的場景竟然如此相似:蒼翠繁茂的樹林,通向海邊。童年的冒險對我造成了如此深刻的影響,那段經歷潛移默化在我的記憶中,竟然融入了我后來的藝術創作。

你最近的作品是在水下拍攝的,請講講這組作品的靈感。(圖16)

這幾年我聽說了一個荷蘭的地方,你可以進行水下漫游,在那些水生百合花下游走。雖然我從來沒有去過,但是卻讓我有了靈感。基于此我開始進行攝影實驗,我被那些水生植物的枝蔓所吸引,希望把這些植物拍攝出一種超自然的感覺。

為什么你給這組作品起名為《非靜止的生命》(Unstill Life)?

這個名字來自德國17世紀的靜物畫派,我在阿姆斯特丹時經常欣賞這樣的畫作:柔和的陰影,深色的背景。這組作品是用一種古典的表現方式展現一種新視角,每一張照片不盡相同,卻都契合著主題。

你認為作為女性攝影師,在藝術創作的時候有沒有獨特的藝術敏感?

籠統來說,女性在色彩影調的感知和運用方面的確更為擅長,我看過很多攝影師的照片都反映出了這種性別差異。很多男性攝影師并不過于重視色彩,并更偏向觀念攝影。對我來說,色彩是我作品的重要組成部分,也是我天生就想要去探索的領域。話雖如此,但這只是一個整體印象,現實中我們也看到一些富于色彩創造力的男性攝影師,和喜愛觀念攝影的女性攝影師。

在西歐,女性想要成為攝影師困難嗎?

我在荷蘭生活過很長時間,讓我印象深刻的是,人們認為女性和男性擁有著平等的能力,對社會平等的貢獻。這種觀念是如此深入人心,如果有人存在著性別歧視的念頭,就會被他人認為是不開化的“原始人”。然而,如果看看不同性別攝影師在主流博物館開個展的統計數據,或者是比較一下男性和女性攝影師被納入常規陳列的作品數量,距離男女平等恐怕還差得很遠。

你在攝影創作中學到的最重要的是什么?

我懂得了控制的重要性,學習自己做主,自己設定期限,有更多一些的掌控感。