《人》:一部航空攝影師的紀錄片

塔蒂亞娜-羅森斯坦

揚恩·亞瑟-貝特朗(生于1964)的名字在中國并不陌生,他是法國航空攝影的先鋒,也是一名紀錄片導演,總是用一種獨特的詩意視角來分享自己對這個世界的看法。由于他不斷嘗試、跨界發展,所以被認為是一個很難被界定的人。很多人可能會管楊恩叫“環保主義者”,他卻認為自己更像是一個社會活動家。2015年9月的威尼斯電影節上,他的新紀錄片《人》首映,我遇見了這位傳奇人物。

揚恩·亞瑟-貝特朗總是對動物世界和自然環境抱有極大的熱情。30歲時,他和妻子去往肯尼亞馬賽瑪拉自然保護區研究獅子,在使用相機來記錄觀察結果的同時,為了掙錢糊口,他當起了熱氣球飛行員。得益于這份兼職,他從高處重新認識了這個星球的美麗,并獲得了一種獨特的觀察視角。他發現,遠離地面反而更能精確捕捉一個地區的自然地貌。他的第一本作品《獅子》就源自于在肯尼亞的研究之旅,他喜歡把獅子們稱為他的“攝影老師”。回到巴黎后,揚恩成為了一個關注環境問題的攝影師,同《Géo》、《美國國家地理雜志》、《生活》、《巴黎競賽畫報》、《費加羅雜志》等多家媒體合作。1991年,他創立了世界第一家航空攝影機構“海拔”(Altitute)。

其后,揚恩·亞瑟-貝特朗的攝影書《鳥瞰地球》(The Earth From the Air)獲得了巨大成功,狂銷300余萬冊。2006年,他開拍系列電視紀錄片《看到天空》(Vu Du Ciel),共4季15集,其內容針對具體的環境問題展開討論。受到這部紀錄片成功的鼓勵,他又開始制作一部全長電影紀錄片《家園》,來展現地球所面臨的環境現狀。這部影片于2009年通過電視、網絡、和全球影院上映,并制成DVD全球發行,而且幾乎全是免費的。據不完全統計,超過6億人觀看過這部影片。

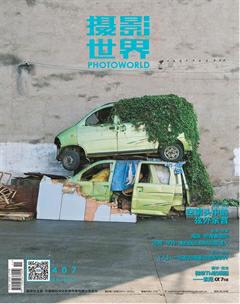

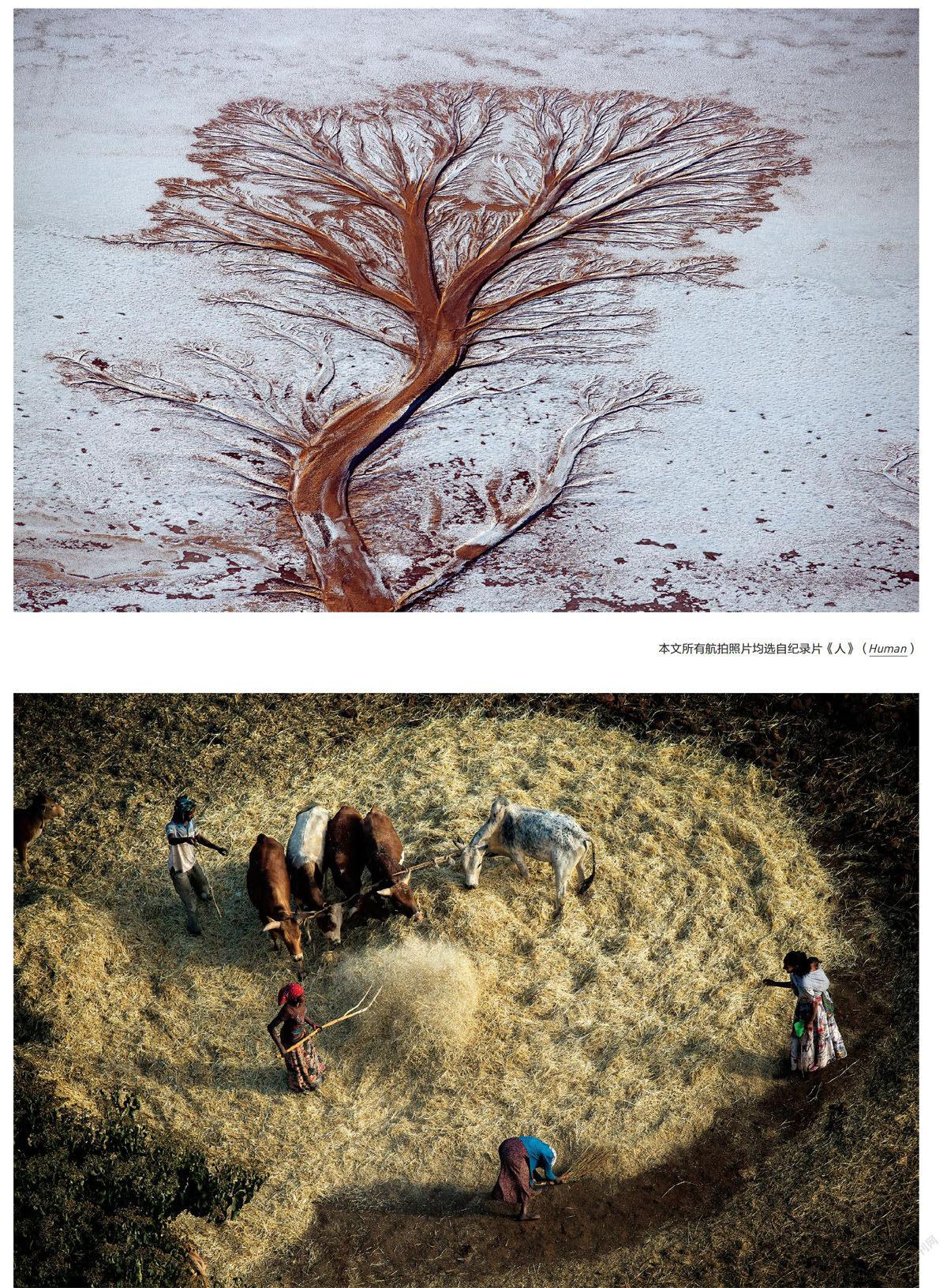

揚恩最近開放了他在巴黎的攝影工作室(位于塞納街15號)。每一個對他的工作方式感到好奇的人都可預約參觀,除了能更好地了解照片背后的故事,還能與他的工作團隊交流。他的新作品《人》匯集了對世界各地人們進行的訪談,以及在世界各地拍攝的航拍作品。

你是如何成為航空攝影師的?

我最初想做一個科學家。想必你已經了解了我去肯尼亞研究獅子的故事。我需要和妻子一起寫一個關于獅子的畢業論文。我們很長時間都跟在一個獅子家庭后面,我拍照,她記筆記。

那段時間,我發現拍照是收集資料的好方法。照片能捕捉并展現出文字所不能表達的東西。我的第一個模特是一個漂亮的“金發美人”—一頭叫Jinx的獅子,1980年代初我舉著我的第一臺佳能相機跟著它拍攝三年。在這期間,我靠為游客們駕駛熱氣球來掙錢養家。

一天,我在飛行的途中拍攝照片。這些航拍照片幫我看到了獅子們是如何標記領地的,還有許多其他我在地面上根本無法拍到的東西。這次體驗非常新鮮且令人驚訝。于是,當我回到巴黎后,我成為了職業攝影師,并逐漸專注航空攝影。

你又是如何開始拍攝紀錄片的呢?

1992年的“里約會議”(指1992年6月在巴西里約熱內盧舉行的聯合國環境與發展大會。這次大會目的是推廣“可持續發展”的觀念。—編者注)是我職業生涯的另一個轉折點,當時我想要做一個航拍項目來展示地球的獨特魅力。它便是我的第一個項目《鳥瞰地球》,1999年出版。這個作品取得了巨大成功,我成了一個富人,讓我有能力去做其他項目。

2005年,我創立了美好星球基金會(www.goodplanet.org),這個基金會致力于推動環保理念,致力于反對環境污染造成的氣候變暖。我也因此被任命為聯合國環境規劃署友好大使,相應地推出了自己的電視節目。

我幾乎傾盡所有,投資在我的代表性紀錄片《家園》(Home)上,這部影片2009年上映。在中國也非常成功,我與中國著名演員周迅一起在上海世博會介紹了中國版的《家園》。

所有這些成績,我都要感謝肯尼亞的獅子。通過拍攝獅子我學會了耐心,而這是一位職業攝影師所必須具備的專業素養,同時我也認識到了這個世界的別樣美麗。

請談談新作品的內容吧。

《人》這部紀錄片由航拍照片和以第一人稱敘事的故事組成,我把這些影像作為當代人類的肖像畫。過去40年來,我一直在拍攝這個星球以及生活在其上的各種各樣的人,我感到人類的發展停滯不前。我不想尋找一個統計學或分析學上的答案,而是通過攝影來關注人本身。

通過這些人和環境面孔、外貌,我想自己找到了一種方式去觸及人類靈魂的深處。每一次相遇都讓你更近一步,每個故事都是獨一無二的。通過探尋其他人的經歷,我試圖得到一種理解彼此的答案。我們是否都渴望愛、自由和認同?在這個融合了傳統與現代的時代,我們的基本需求是否是保持一切不變?再深入的話,時至今日,人類到底處于何種角色?人生的意義是什么?我們之間的差距真的如此之大嗎?事實上,我們是不是比我們想象的擁有更多共同點?如果是這樣,那我們為什么不能互相理解呢?我想要提出這些問題,并討論人性中最重要的東西。雖然這看起來很瘋狂。

你是如何拍攝這部紀錄片的?

過去三年,我一直在做這個項目,用兩年拍攝,一年剪輯。我的工作團隊包括16個記者、20個攝影師、5個編輯和12個制作團隊成員(包括我自己)。我們訪問了60個國家,使用了63種語言,完成了2020段采訪。完成整個影片,我們共進行110次拍攝。每次采訪時長在1~1.5小時。在影片中,每段采訪的間隔,我會插入在空中拍攝的照片和視頻:海洋、沙漠和各種人類活動。

航拍時,我使用了抗螺旋槳干擾的Cineflex V14 攝像機,配備富士龍鏡頭。我們總計錄制了500小時的空中視頻素材。在每一段視頻剪輯中,我們會把不同國家的素材剪輯在一起。剪輯工作很費力,如果每天花在剪輯視頻上的時間是兩到三小時,那么完成一小段空中視頻的剪輯工作就需要一到兩周。

拍攝過程中,都有哪些關鍵的準備工作?

首先,我會先選擇一個國家,然后讓我的團隊去聯系當地的相關科學家以確定拍攝地點,尤為重要的是,要獲得當地政府的許可。飛行權限的獲得有時很棘手,因為空域一般都是嚴格管控的,某些地區是被禁止航拍的,在某些國家和地區還會被視為間諜活動。即便獲得了許可,后續工作極少不受干擾。通常會有一位軍官隨直升機同行,膠片也要通過審查。所有這些許可通過后,還要多方聯系想辦法把工作團隊帶上天空。

比如,在歐洲時,我雖然可以用自己的直升機,但是在有些國家,直升機和適合拍攝的高翼飛機卻無法使用,這就意味著整個團隊必須找到一個制高點拍攝,或者使用滑翔傘和降落傘。

威尼斯電影節上,我聽到有人觀看《人》這部紀錄片后,仍然感覺這是一個攝影項目而不是一部電影,你是怎么看待這種說法的呢?

我承認自己是一個職業攝影師而不是導演。我對如何構圖和用光非常著迷,以前只拍攝景觀和肖像,但我不想僅僅把自己局限在攝影這一門類里。

創造性人格不應該被限制,否則就無法取得成功。我覺得自己必須擴大關注面,不斷突破能力的界限。我認為攝影比攝像更客觀,圖像只是展示卻不做評論。而動態影像要傳達更強烈的信息,導演比觀眾握有更多話語權。這就是為什么做一個成功的導演,你必須要形成自己的想法,而作攝影師只需你敞開心扉。

作為一個拍電影的攝影師,我試圖更多地用影像而非故事來打動觀眾。因此,我的電影被打上了攝影的烙印。比如電影中,采訪對象在敘述內心獨白時,他們的臉是正面朝向屏幕的,似乎在與觀眾面對面交談。而其他導演一般會避免這種面對面的取景方式。我試圖通過攝影的方法來駕馭動態影像,無論是構圖、肖像處理,還是正面接觸這類攝影方法。

你的這部紀錄片是否有腳本?

我想我的電影可能違反了所有的電影拍攝法則,事先沒有腳本,只有一個兩頁的項目簡介和說明,只是為了說明拍攝意圖以說服投資人。當然,我寫了一份問題清單,但只是提供給參與者的。

你是如何說服投資人的?

其實跟投資人已經是長期合作了,從我拍攝《家園》時就已經開始。一個作曲家,也是這部電影配樂的創作者,我的朋友阿馬爾·阿爾芒介紹了制片人丹尼斯·卡羅特,他立馬就同意投資。但一旦開始拍攝,資金總是會越來越緊張,盡管你已經投入了一大筆錢去制作影片。比如,我們在直升機上拍攝,因為成本昂貴,在直升機上的工作人員就必須精簡到最少,只有飛行員、攝像師和視覺工程師。

《人》是一部“碳補償作品”,請問這是什么意思?

計算出制作這部電影的碳排放量,然后用等額的錢進行補償。這些錢將用來向沒有能力使用清潔能源的人提供清潔能源。完成《人》這部紀錄片的二氧化碳排放量大約為917噸。

你的紀錄片都是通過哪些渠道上映和發行?

我們成功地建立了一個全新的發行模式,可以讓盡可能多的人都看到這部影片。在發行《家園》時,我們已經這樣做了,零利潤在影院、電視和網絡上播放,《家園》已經被至少觀看了6億次。

我們希望《人》也能同樣成功。190分鐘的電影已于9月12日在法國的500多家院線上映。法國2臺于9月底播放一個130分鐘的版本。一個總共三集、每集90分鐘的版本也將在YouTube和Google Play上通過6種語言(法語、英語、俄語、西班牙語、阿拉伯語和葡萄牙語)播放。

我有一個特別的公關和推廣團隊,它與所有的傳統分銷渠道—電影院、電視頻道或者視頻發行商—都有合作。從9月22日起,這部電影可免費向所有國家和地區的地方政府、非政府組織和慈善團體組織放映,同時也免費提供給全球的文化中心、博物館、慈善機構、世界性電影節等,我希望能通過這部影片向世界傳達正能量。