基于環境行為學的上海植物園道路系統分析

鐘素飛,仝婷婷

(1.上海植物園,上海200231;2.長沙環境保護職業技術學院,湖南 長沙410004)

1 引言

植物園是指對活植物進行收集與管理,并使其用于科學研究、資源保護、展示和教育的機構[1]。植物園的工作以植物的引種馴化為主,收集了各種植物資源,通過科學的造園方法及植物搭配,體現出優美的園林景觀。因此,植物園不僅成為植物多樣性保護和研究、開發與應用的重要基地,也是進行科學普及教育,提高民眾文化素養,以及旅游和休憩的理想場所[2]。

上海植物園于1974年籌建,1978年對外開放,是一所集植物引種馴化和展示、園藝科學研究及科普教育為主的綜合性植物園。

2 環境行為學概論

環境行為學(Environment-behavior studies)是研究人與人周圍的各種尺度的物質環境之間的相互關系的科學[3]。它著眼于物質環境系統與人的系統之間的相互依存關系,同時對環境的因素和人的因素兩方面進行研究,一方面強調人們怎樣受環境影響,另一方面也關注人類對環境的影響和反應。人在不同環境下的心理和行為特征規律,無法科學而又藝術地把握環境設計中各要素的關系,也無法創造出符合人需要的空間環境[4]。

環境對人的影響使人的行為產生了環境適應性的特征。人在環境中的生存形成了多種行為習性,概括起來主要有以下幾種類型[5]:捷徑性,指人們在清楚知道目的地的位置或是向目的地移動時,總是有選擇最短路程的傾向;從眾性,追隨大眾的一種心理,跟隨大流,總是喜歡向著人多的地方聚集;習慣性,人總是喜歡做平時習慣的事,走熟悉的路;舒適性,人在行為活動過程中總是選擇以感受比較舒適的方式進行,如冬季向陽、夏季遮陽、走較為平坦的路等;視覺引導性,人會向著視線通透,可以看見場所內部活動的方向行進,而抗拒不可見,未知的場所;場所限定性,環境對人的行為作用最為顯著的特征就是限定了環境對人的行為,僅提供了唯一性的選擇。

3 上海植物園道路功能分析

上海植物園位于徐匯區西南部,總面積為81.86 hm2。40年來植物園在不斷地自我提升,通過園區基礎設施及專類園改造,景觀面貌明顯改善,道路系統也隨著各類改造而重新組織,相比建園初期有了一定的提升。

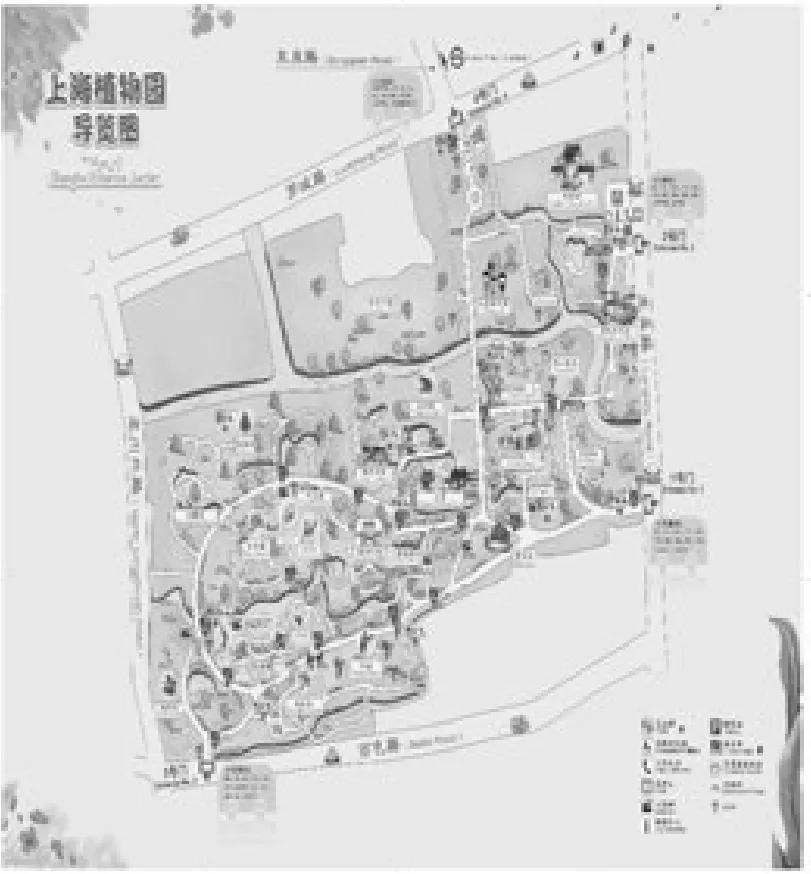

園路是整個園區的骨架,具有組織空間、引導游覽、組織交通及構成景觀的作用。園路設計合理與否關系著整個公園給予游客的游覽感覺。道路設計不僅僅考慮某一組游覽群體的游覽需求,而是要兼顧各類人群及各種功能的需求。植物園園區各級道路符合路寬、平曲線和豎曲線的線形及路面結構,路面寬度符合相關規定,其中主干道寬5m,次干道寬3m,三級園路寬1.2m。上海植物園設有4個出入口,分別位于植物園的東、南、北面,4個出入口區域道路為單線,進入專類園即為環線,貫穿整個園區的專類園(圖1)。

上海植物園道路主要功能有三個方面。

圖1 上海植物園總平面

3.1 功能區貫通

園區的主道路將4個出入口及各專類園有效地串聯,游覽車道穿過各個功能區。次道路的合理路網結構將各專類園區保持相對獨立的同時又增加了游園的樂趣及選擇。通過道路寬度及道路材質的變化,形成有機的路網結構,人車分流,安全便捷,并提高道路的使用效率。

3.2 “點、線、面”結合

道路系統規劃應創造多層次的交往空間,形成多功能的信息聯系和情感交流的場所。在植物園環境中,道路的交流、游賞、休閑功能是其眾多功能要素中很重要的一部分。在其線型形態和交通功能外,更應與“點”狀空間,如小雕塑、路邊小品以及“面”狀的廣場空間相結合,融合不同的使用性質,融合動與靜、密與疏、快與慢的多層次行為心理感受,創造“點、線、面”結合的多層次、多功能的學習、交流、休息空間。

3.3 道路景觀綠化

在步行道路空間中,各種形態的綠化是整個環境中不可缺少的重要內容。綠色植物具有隔音、除塵、吸收有害氣體并釋放氧氣的良好生態功能,能改善環境質量。植物園的主干道綠化按專類園區的特色進行營造,所在區域不同呈現的景觀各異,展現豐富的景觀視覺,突出道路的視覺功能。

4 游客行為分析

4.1 游客的組成

上海植物園游客分為兩個類群,一類為購買門票游客,春、秋兩季是游客最多的季節,游客的組成包括各個年齡段;另一類為購買月票或晨練卡的游客,以中老年游客為主。

4.2 游客活動時間與空間分布特征

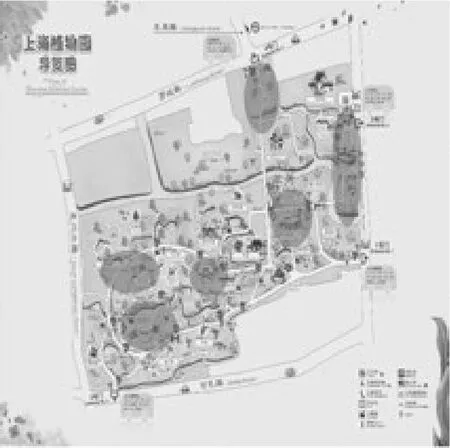

兩類游客的活動時間與活動空間分布存在差異。購買門票的游客大多集中在春秋兩季,游園時間集中在早上9:00至下午16:00。其中,春季以觀賞上海花展為主,游客主要分布在2號門、4號門展示區以及兩個展示區的連接通道;以春季花卉觀賞的專類園為輔,游客集中在薔薇園、牡丹園、杜鵑園,以及展覽溫室周邊區域(圖2)。

圖2 購買門票類游客活動空間分布

購買月票及晨練卡的游客活動范圍幾乎遍布整個植物園的每個角落,以空間相對大的廣場、草坪、交叉路口、園區次干道及疏林下最為集中,在這些空間進行舒展運動。由于三號門周邊為集中的居住區,所以晨練區域以三號門往園區中心蔓延(圖3)。

圖3 晨練類游客活動空間分布

4.3 游客行為心理特征

上海植物園園區道路系統雖然完善,但并不代表符合所有游客的行為心理特征,園區部分區域由于游客的長期踩踏已形成新的道路。植物園的兩類游客的行為特征大不相同,主要有別于心理對于道路空間的要求,另外還有對整體道路系統及公共空間的熟悉度。

購買門票的游客進園的目的是觀賞植物及景觀,對于道路和空間的需求是通道、休息以及游園方向的引導。這類游客會按照現有的道路系統游園以達到目的。晨練游客進園的目的是鍛煉,需要有氧運動的空間,對道路和空間除了滿足通道的要求之外,還需要對其進行其他利用,如:打拳、跳舞。而在場地的選擇上講究舒適度,要求冬暖夏涼,平坦,除了較為寬敞的廣場和道路節點,草坪和疏林為最佳場所。

5 上海植物園道路系統存在的問題

5.1 彎道的處理

上海植物園園路在彎道處理上,路的轉折銜接不通順,部分彎道過長,不符合游人的行為規律,喜歡走捷徑的游客會覺得路程過長,選擇直線通過該區域,再由于人的習慣性的特點,造成綠地的踩踏,形成新的道路走向。

5.2 交叉路口的處理

上海植物園園路交叉路口分為多種:主干道與主干道相交、主干道與次干道相交、次干道與三級園路相交等,在交叉路口的處理上存在的問題主要是次干道與三級園路相交及三級園路與三級園路相交的路口。三級園路與次干道的交叉口大多采用斜交和“丁”字交叉,部分斜交的交叉路口角度小于60°,不符合行走規律,形成三角區域的踩踏,造成地面裸露,土壤流失。另外在部分道路相交的端口,空間較小,沒有根據游客行走時的視覺引導性及習慣性的特點,將接口的轉彎半徑進行放大。

5.3 三級園路的處理

植物園具有獨特的功能,除了滿足國家規定的植物園經濟技術指標,園路可以結合專類園特色進行處理。園區部分三級園路在沒有坡地的情況下,路面高低起伏,以竹園、桂花園表現突出,由于這兩個專類園土壤流失嚴重,低處雨季積水量大,泥濘不堪,影響整個園區的園容園貌。

5.4 園路的交通壓力

上海植物園開放晨練,這也是對植物園道路系統和園區植物景觀的挑戰。早鍛煉時間段會出現廣場、道路擁擠,導致周邊綠化環境的破壞,更有一部分晨練游客為了健身需求而進入綠地內,經過長時間的積累,形成新的林下道路和“廣場”。晨練游客主要集中在植物大樓廣場、溫室廣場,牡丹園林下廣場、盆景園入口廣場,這些區域為硬質鋪裝廣場,容量大,且主要沿園區主干道、次干道設置;部分集中在園區道路及道路交叉路口,這部分人群主要集中在薔薇園、牡丹園及杜鵑園區域,與這3個專類園連接的周邊三級園路存在交通壓力。

6 結語

上海植物園的道路系統是很全面的,但可以針對目前植物園晨練游客的行為特征,對園區三級園路進行修整,對于踩踏區域比較集中的林下區域設置林下廣場,結合專類園特色選擇鋪裝的材質;針對交通壓力較大的交叉路口,適當放大轉彎半徑,緩解交通壓力的同時也可以保護好現有的植被;針對避免不了的捷徑,可考慮下調整該區域三級園路系統的走向,符合游客的行走習慣;還可以制作一些警示牌,倡導文明游園,避免更多的捷徑出現。

植物園的道路系統規劃不能僅是為了平面構圖美觀,不能從俯視角度來肯定它的功能,應該從使用者的角度來思考規劃,不然很容易給使用者帶來許多不便,同時也造成管理上的麻煩。我們在道路系統規劃中,應充分考慮游客行為習慣特點,比如晨練游客在清楚知道目的地的位置或是向目的地移動時,總是有選擇最短路程的傾向。這正是環境行為學思想對規劃道路中的指導作用,道路規劃在滿足自身功能要求的同時,還要滿足游客使用心理要求,這樣才能合理地設置步道。在植物園后續的改造中,應該為使用者營造一個安全、舒適、多樣化與人性化的空間,通過了解環境與人之間的關系,達到人與環境之間的和諧。

[1]賀善安,顧 姻.植物園發展戰略研究[J].植物資源與環境學報,2002,11(1):44~46.

[2]賀善安,張佐雙.植物園的基本性質與多樣性[J].中國植物園,2006(9).

[3]李道增.環境行為學概論[M].北京:清華大學出版社,1999.

[4]凌秋月.環境行為學在環境設計中的應用[J].吉林省教育學院學報,2009(9):11~16.

[5][美]高 橋.環境行為學概論[M].北京:中國建筑工業出版社,2000.