2014年度桑蠶干繭質量分析報告

2014年,我國桑蠶繭生產總體穩定,除江蘇、浙江桑園面積繼續減少,廣西、四川、云南繼續增加外,其他大部分蠶區桑園面積基本穩定。全國桑園面積1242萬畝,比上年(下同)減少1.3%;桑蠶繭發種量1626萬張,減少1.4%;鮮繭產量64萬噸(折合干繭25.6萬噸),減少0.3%;全國鮮繭收購均價1806元/擔,下降9.7%;桑蠶絲產量17萬噸,增長6.9%;真絲綢商品出口額31億美元,下降12.2%;蠶農實現收入213億元人民幣,減少10%。繭絲價格總體呈下行趨勢,干繭年平均價格為10.59萬元/噸,同比降低300元/噸,最高為11.50萬元;生絲年平均價格為33.77萬元/噸,同比降低3.56萬元/噸,最高為36.93萬元/噸。全年桑蠶干繭公證檢驗總量63963.86噸,同比增加6079.13噸,增幅達10.5%;公證檢驗總量接近全國總產量的25%,同比提高2.7個百分點,受檢桑蠶干繭經濟價值逾66.4億元。

一、桑蠶干繭質量狀況

(一)全國綜合質量稍有提升。桑蠶干繭年平均質量為4.2A3256Ⅱ,即清潔/潔凈等級(以下簡稱絲等級)為4.2A、毛繭出絲率32.30%、解舒絲長569.3米、萬米吊糙4.3次。主要質量指標除萬米吊糙同比持平外,絲等級、毛繭出絲率、解舒絲長、解舒率和上車繭率等指標均小幅提升,上述指標同比分別提升0.10A、0.28個百分點、13.6米、1.20個百分點和0.62個百分點,這是自2012年、2013年連續兩年下降后,首次小幅反彈。

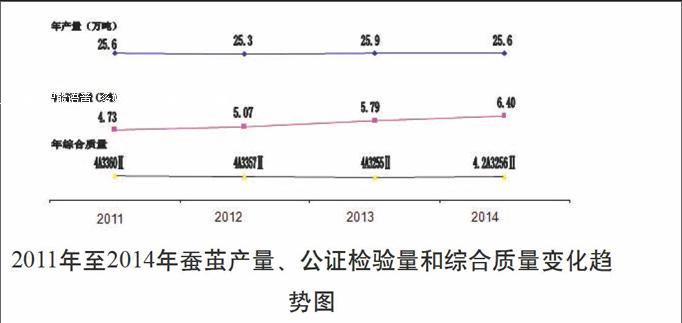

從2011年至2014年統計數據來看,桑蠶干繭年總產量基本穩定在25萬~26萬噸之間,桑蠶干繭公證檢驗量每年以平均0.5萬噸的水平遞增,桑蠶干繭綜合質量總體保持穩定,但下行趨勢已逐漸顯現,需要引起足夠的重視(趨勢狀況見下圖)。

2011年至2014年蠶繭產量、公證檢驗量和綜合質量變化趨勢圖

(二)產地區域質量升多降少。主要蠶繭產地省份中,云南(4.9A3569Ⅱ)、山東(4.3A3772Ⅱ)、陜西(5.3A3349Ⅱ)、四川(4.4A3460Ⅱ)綜合質量高于全國平均水平,比重為39.1%,同比提升了18.4個百分點;江蘇(4.2A3158Ⅱ)、浙江(4.4A3157Ⅱ)、重慶(4.4A2747Ⅱ)與全國平均水平基本持平,比重為32.7%;廣西(3.9A3245Ⅱ)、江西(3.5A2740Ⅲ)低于全國平均水平,比重為28.1%,同比增加19.2個百分點。四川省綜合質量首次高于全國平均水平,重慶市質量提升至全國平均水平,廣西質量同比下降,略低于全國平均水平。

(三) 繭期質量慣性波動。在不同的繭期中,早秋(5.0A3462Ⅱ)、晚秋(4.4A3262Ⅱ)、中秋(4.3A3259Ⅱ)、夏繭(4.3A3457Ⅱ)的質量優于年平均值,比重為32.5%,同比提升25.7個百分點;春繭(4.1A3257Ⅱ)的質量與年平均值基本持平,比重為42.2%;秋繭(4.2A3152Ⅱ)的質量低于年平均值,比重為25.3%,同比增加12個百分點。各繭期綜合質量變化情況,夏繭同比提高,毛繭出絲率和解舒絲長提升兩個百分點、7.0米;春繭和中秋繭持平;早秋、晚秋和秋繭同比略有降低,毛繭出絲率和解舒絲長下降1個百分點、6.7米。

(四) 主要蠶品種質量總體穩定。在主要蠶品種中,7532(4.8A3969Ⅰ)、箐松×皓月(4.4A3362Ⅱ)、雄蠶(5.1A4172Ⅲ)、川山×蜀水(4.0A3461Ⅱ)、9405×9406(3.8A3882Ⅱ)、蘇菊×明虎(4.2A3159Ⅱ)等7個品種的質量優于全國平均質量,比重為45.3%,同比降低5.6個百分點;873×874(4.1A3250Ⅱ)、秋風×白玉(4.3A2955Ⅱ)、871×872(4.4A3052Ⅱ)、夏芳×秋白(4.2A3155Ⅱ)、云7×云8(4.1A3152Ⅱ)等5個品種的質量與全國平均質量基本持平,比重為20.4%,同比降低14.3個百分點;桂蠶1號(3.8A3145Ⅱ)、芙蓉×湘暉(4.1A3045Ⅱ)、洞庭×碧波(3.5A2644Ⅲ)、781×782(4.7A2951Ⅲ)、薪杭×白云(3.8A2843Ⅲ)等5個品種的質量低于全國平均質量,比重為25.2%,同比增加10.8個百分點。871×872、芙蓉×湘暉、薪杭×白云、蘇菊×明虎等4個品種質量同比下降,下降的主要指標為毛繭出絲率和解舒絲長,下降平均幅度為1.0個百分點、32.5米;其他蠶品種質量同比提升,提升幅度較大的為9405×9406、781×782、云7×云8、夏芳×秋白、川山×蜀水,提升的主要指標為毛繭出絲率和解舒絲長,提升平均幅度為1.4個百分點、7.8米。

(五) 質量技術指標分布狀況。絲等級以4A級及以上為主,所占比重達86.0%,其中:4A級所占比重最高,為49.8%,同比降低10.7個百分點,5A級比重為33.3%,同比提高7.4個百分點,6A級比重為2.9%,同比提高1.6個百分點;毛繭出絲率主要集中在31.0%至34.0%間,比重為35.3%,其次集中在35.0%至41.0%間,比重為33.0%;解舒絲長主要集中在400.0米至500.0米、500.0米至550米、600.0米至650.0米三個區段、比重分別為24.3%、19.1%、22.2%;萬米吊糙集中在3次至5次間,比重為71.1%;解舒率主要集中在50.0%至60.0%之間,比重為46.8%,其次為60.0%至70.0%區間,比重為29.4%。符合繭絲綢交易市場干繭交收質量基本要求(絲等級≥3.0、毛繭出絲率≥25.0%、解舒率≥47.0%、解舒絲長≥360.0米)的比重為94.4%,同比提高5.9個百分點。

二、質量影響因素分析

(一)質量提升綜合因素。2014年桑蠶干繭的綜合質量在連續兩年下降之后轉向提升,其主要原因有以下幾方面:

1. 行業自律措施加強,蠶繭收購加工行為趨于規范。由于蠶繭收烘主體(繭站和繅絲企業)追求短期利潤,降低了對蠶繭質量的重視程度,收購毛腳繭和過潮繭等蠶繭的現象屢禁不斷,導致優質繭絲綢原料稀缺。針對上述問題,浙江、江蘇等地絲綢協會本著維護蠶農和絲綢生產企業合法利益,規范蠶繭收購秩序,向當地蠶繭收購單位和繅絲企業發出倡議,要求嚴格執行《繭絲流通管理辦法》和《繭絲質量監督管理辦法》,不收毛腳繭和過潮繭,鼓勵蠶農交售化蛹繭,引導和督促蠶繭收購加工單位落實質量主體責任,把好蠶繭質量評判第一關。同時,通過宣貫政策、法規、標準,宣傳忽視質量管理的危害等,提高了交易各方質量意識,引導按質論價的市場環境。

2. 監督執法有力實施,質量違法行為得以遏制。各地質監部門和專業纖檢機構加強了蠶繭收購期間的監督執法檢查,明確檢查重點區域和重點企業的方式,采取針對性的調查摸底、部門聯合發文、加強現場抽樣檢驗和督查指導等方法,全年共檢查蠶繭7.27萬噸,對收購毛腳繭、過潮繭等的59家企業下達了責令整改通知,對存在嚴重質量違法行為的6家企業進行立案查處,并將有關情況通報相關部門。監督執法工作有力地打擊了質量違法行為,有效遏制了區域性、成規模的惡性質量違法案件發生。

3. 龍頭企業改進生產經營方式,源頭控制蠶繭生產質量。四川省涼山州、南充市、重慶市黔江區等蠶繭主產地的龍頭企業通過完善“公司+基地+農戶+市場”的產業化經營模式,采取“風險共擔、利益共享”的經營方針,通過育苗補助、桑樹專用肥補助、桑樹病蟲防治農藥補助、蠶種補助、小蠶共育費補助、蠶藥補助、蠶業機具補助等措施,激發蠶農養蠶積極性。同時,充分發揮公證檢驗技術平臺作用,采取蠶繭質量獎、蠶繭產量臺階獎等獎勵措施,嚴格執行以質論價、優質優價的市場經濟基本要求,促使蠶農提高蠶繭生產質量。2014年四川省桑蠶干繭平均質量4年來首次超過了全國平均水平。

4. 公證檢驗穩步推進,蠶繭質量穩中有升。通過對公證檢驗覆蓋區域的農業局、統計局、農業技術推廣中心、蠶業管理總站、蠶桑生產(發展)辦公室、繭絲交易市場和相關企業的信息統計顯示,全年依據公證檢驗證書結算的干繭占總檢驗量的80.4%,公證檢驗在促進市場價格形成,保證以質論價、公平交易中的作用明顯;桑蠶繭主產省份專業纖檢機構根據公證檢驗結果和監督檢查情況,共形成區域范圍質量分析報告17份,向當地政府、產業主管部門和相關行業協會及時通報繭絲質量狀況及變化趨勢,發布風險預警信息,公證檢驗服務宏觀調控作用逐步提升。江蘇、浙江、重慶、四川、云南等地承檢機構依靠公證檢驗結果,針對蠶繭生產期氣候條件變化、病蟲害危險、生產設施老化、原料采購和生產成本加大、貨批貯存條件不良、下游產品市場價格下滑等問題風險,及時向企業提出預警和改進建議,有效地保護了蠶繭質量、降低了企業經營風險和損失,實現上游生產和下游需求的對接,提高了資源利用效率。

(二)區域質量下降因素。

1. 欠缺行之有效的扶持措施,生產水平整體提升緩慢。2013年,商務部等8部委印發了《關于進一步促進繭絲綢行業健康發展的意見》,但從目前各地反饋情況看,大多數地方政府和有關部門對桑蠶產業關注度不高,尚未制定配套的具體規劃、政策和措施。近年來,國家和地方政府對糧棉等產業的投入以及各種補貼逐年增加,但是對蠶桑產業,尤其是對桑樹苗木繁育、桑園建設、小蠶催青育苗、蠶室建設、病蟲害防治、質量檢測標準及技術研制等方面的扶持補貼政策措施明顯偏弱,導致產業生產水平提高比較緩慢,并影響了蠶農生產的積極性。

2. 延續傳統生產方式,產業發展后勁不足。蠶桑產業屬勞動密集型產業,隨著農村產業結構的深入調整,尤其是勞務經濟等新型產業的興起,大量勞動力外出,留守的勞力群體主要是老弱或老少群體,制約了蠶桑生產的規模化,導致生產管理的粗放化。同時,受土地流轉、勞動力成本上漲、外銷下降等因素的影響,蠶桑規模發展的難度加大,養蠶收入在蠶農家庭收入的比重逐年下降,傳統型生產方式已明顯不適應產業發展的需要,但是新型生產方式的創新形成和推進速度緩慢,致使產業發展后勁已顯不足,嚴重影響了蠶繭質量的提高。

3. 鮮繭繅絲導致誠信危機,廣西蠶繭質量普遍下降。2014年絲綢行業行情總體低迷,廣西等主產區繅絲企業均大規模進行鮮繭繅絲。據調查,去年廣西全區開工的88家繅絲企業均不同程度地開展鮮繭絲生產,而且在銷售時又不予以明示。鮮繭絲在外觀品質方面與干繭絲難以準確區分,用于絲綢面料生產極易產生變形和單位重量不足等嚴重質量問題。鮮繭絲追求中低端品質和鮮蠶蛹等副產品價值,對蠶繭原料質量要求不高,鮮繭絲“魚目混珠”干繭絲,誠信危機頻發,埋下質量下降的“地雷”,導致占全國總產量四成左右的廣西干繭的平均質量低于全國平均水平。

三、建議措施

(一)突出因地制宜,狠抓政策落實。深入落實《關于進一步促進繭絲綢行業健康發展的意見》,蠶繭主產區要因地制宜地制定具體的配套落實方案。主要基地縣區要把蠶桑產業作為農村產業結構調整的重點、縣域經濟發展的切入點和農民增收的亮點來培育,把蠶桑產業作為一項富民強農的重點產業來抓。建議加大財政資金對桑蠶產業特別是桑蠶生產環節的扶持力度,調動蠶農栽好桑養好蠶的積極性,推動產業的標準化、集約化、規模化。

(二)完善標準化體系,加快技術裝備研發進程。根據國務院深化標準化工作改革精神,結合繭絲綢產業實際狀況和發展趨勢,進一步優化基礎通用和與相關強制性標準配套的國家標準、行業標準體系結構;依據市場發展客觀需求,培育發展團體標準;通過積極參與國際標準化活動,推進和創建繭絲綢標準國際化,強化中國繭絲綢貿易“通行證”作用。充分利用“互聯網+”、“大數據”等先進技術,加強繁育、飼養、檢驗檢測、生產控制等機械化、自動化、智能化技術裝備自主研發,解決制約我國繭絲綢產業健康發展的突出問題。

(三)創新生產方式,培育規模化飼養。根據“推進農業現代化,改革是關鍵。要在穩定家庭經營的基礎上,支持種養大戶、家庭農牧場、農民合作社、產業化龍頭企業等新型經營主體發展,培養新型職業農民,推進多種形式適度規模經營”的方針,各有關部門要根據資源稟賦和技術水平,統籌協調,創新生產經營模式,鼓勵桑蠶生產主體向專業大戶、家庭農場、農民合作社等發展,優化生產布局,充分發揮產業集群優勢,推動桑蠶產業向省力化、集約化方向發展。