宮崎駿動畫電影的敘事結構分析

王 玥

宮崎駿的動畫電影中總是交織著自然、反戰、夢想、成長、生存、友情、生存、孤獨等多樣化的主題,然而縱觀其全部作品,自然與成長這兩大主題是眾多主題中最為核心的。自然主題電影,關注的是人與自然的關系,著力探討的是人與自然如何才能和諧共處;成長主題電影,關注的是個體的成長,強調的是在挫折與磨難中,不斷的認識自我、完善自我的成長過程,主人公在影片的前后往往有很大的轉變,一開始她們是柔弱的,在經歷了種種困難之后,她們漸漸成長,變得堅強和勇敢。宮崎駿的自然主題影片有《風之谷》《天空之城》《幽靈公主》,成長主題影片有《龍貓》《魔女宅急便》《千與千尋》《哈爾的移動城堡》《懸崖上的金魚姬》。宮崎駿這兩類主題的影片都有著各自相對固定的情節結構,下面試分析兩種主題中體現出的不同的結構及結構背后的深層意蘊。

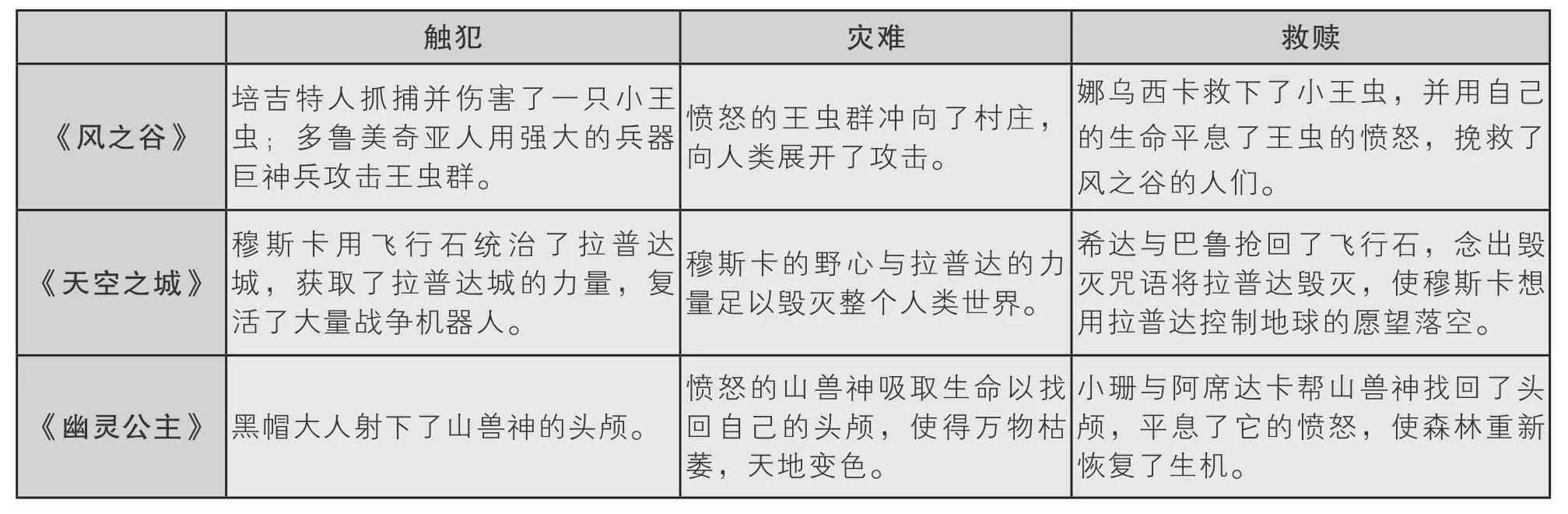

一、自然主題影片的敘事結構:“觸犯—災難—救贖”

自然主題電影,關注的是人與自然的關系,著力探討的是人與自然如何才能和諧共處。《風之谷》《天空之城》《幽靈公主》三部影片講述的是三個截然不同的故事,但隱藏在故事中的核心結構,卻是極為相似的。影片情節的發展都是:野心勃勃的人類為了自己的利益而蔑視和破壞自然,人類的惡劣行徑即將釀成一場巨大的災難,主人公用他們無私、善意、勇敢的舉動平息了自然的憤怒、挽救了人類。換言之,宮崎駿的自然類主題電影都有著共同的深層結構:“觸犯—災難—救贖”。(見表1)

表1:自然主題影片的敘事結構

“觸犯—災難—救贖”這個結構實際上又可拆分為兩個更具體的結構,即:“觸犯者—觸犯—引發災難”和“拯救者—救贖—化解災難”,前者隱含著宮崎駿對現代文明的質疑、對人類命運的擔憂,而后者則是對人與自然和諧關系的向往、對人類未來的希望。此外,在宮崎駿的自然主題類影片中,觸犯者(《風之谷》中的培吉特人、多魯美奇亞人,《天空之城》中的穆斯卡、《幽靈公主》中的黑帽大人)都具有野心勃勃、崇尚武力的性格特征;而拯救者(《風之谷》中的娜烏西卡、《天空之城》中的希達與巴魯、《幽靈公主》中的阿席達卡)則都有著善良、無私、博愛的性格特征;觸犯者傷害自然,帶來災難;而拯救者愛護自然、化解災難。(見表2)

表2:

通過對這一結構的分析,可以得出以下結論:人類的野心、貪婪、尚武只會引發災難;而人類的善良、無私、博愛卻能化解災難;蔑視自然、傷害自然的行為只會引起自然的憤怒,最終將會給人類自身帶來災難;而善待自然、愛護自然者卻會得到自然的尊重和愛護。因此,宮崎駿自然主題影片中的“觸犯—災難—救贖”的結構,給人類破壞自然的行為敲響了警鐘,提醒人類善待自然、愛護自然。

為更清晰、更深入地剖析宮崎駿自然主題影片,下面試用格雷馬斯的符號矩陣理論來對《風之谷》與《幽靈公主》這兩部作品中人與自然的二元對立關系進行分析。

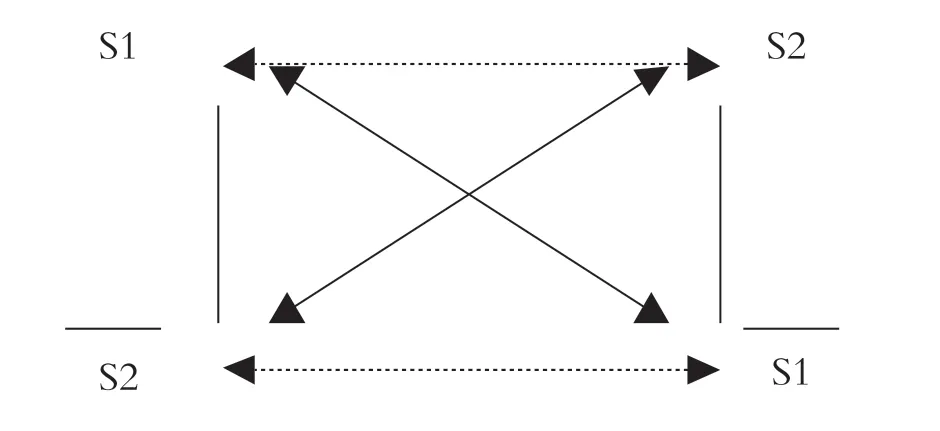

“符號矩陣”是法國結構主義符號學家格雷馬斯在分析語言結構關系時所創建的,它源于對亞里士多德邏輯學中命題與反命題的詮釋,又在此基礎上進一步擴充,提出了解釋文學作品的矩陣模式。[1]格雷馬斯受索緒爾與雅各布遜關于語言二元對立的基本結構研究的影響,認為人們所接觸的“意義”,產生于“語義素”單位之間的對立,這種對立分兩組:實體與實體的對立面、實體與對實體的否定。在此基礎上,格雷馬斯進一步提出了解釋文學作品的矩陣模式,即設立一項為S1,它的對立項是S2,在此之外,還有與S1矛盾但并不一定對立的非S1(用S1 表示),又有與S2的矛盾但并不一定對立的非S2(用S2 表示)。由此組成一個矩形圖,它被看成是一切意義的基本細胞。如圖1:

圖1 格雷馬斯符號矩陣[2]

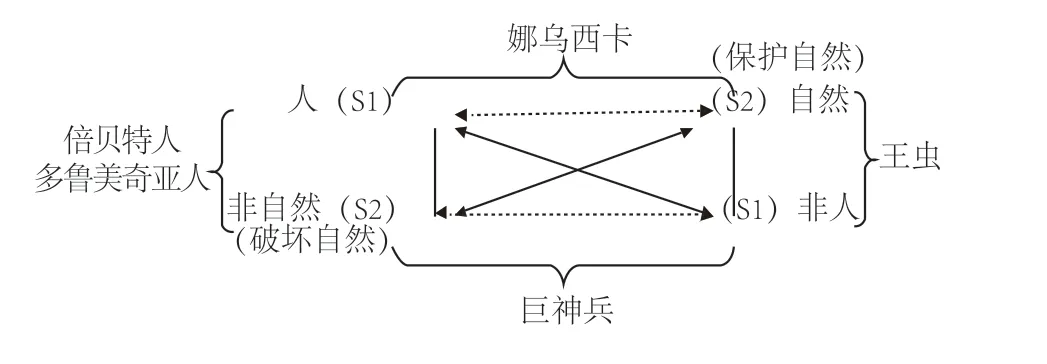

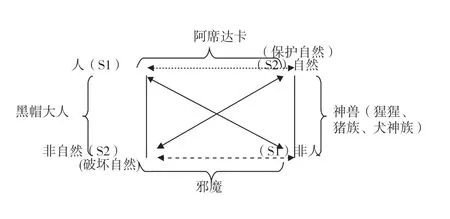

用格雷馬斯的符號矩陣理論對《風之谷》和《幽靈公主》進行分析,設人類為S1,與人類相對的自然為S2,那么可以得出如下矩陣:(見圖2和圖3)

圖2 《風之谷》符號矩陣

圖3 《幽靈公主》符號矩陣

依據以上兩個矩陣,《風之谷》與《幽靈公主》中的動畫形象可以分為四類:

(一)S2+(自然、非人)

這一類主要是自然中的動物們,它們代表的是自然的利益,仇恨人類,為了保護自然而不惜攻擊人類,《風之谷》中的王蟲、《幽靈公主》中的神獸們都屬于這一類。在宮崎駿的影片中,這些生靈們對人類的仇恨往往是由人類自身造成的。《風之谷》中的王蟲有著藍色的眼睛,只有當它們被人類激怒時,眼睛才會由藍變紅,才會攻擊人類;《幽靈公主》中的猩猩、豬神、犬神族之所以仇恨人類,是因為人類破壞森林、傷害動物。宮崎駿借這類仇恨人類的動物說明,人與自然的對立關系都是由于人類自身造成的,“人類之所以和動物的關系形同水火,勢不兩立,其根本的原因是人類在求得生存的過程中深深地傷害了大自然,對動物的生存構成了威脅……無論怎樣,在宮崎駿看來,首要的過錯是人類,而動物仇恨人類,則是被動的,無奈的,也是應該的”[3]。

《風之谷》中的巨神兵、《幽靈公主中》的邪魔都屬于非自然和非人的綜合,它們既非人類,也非自然中的動物,他們既破壞自然,也傷害人類。它們的出現,是人類科技發展和崇尚武力的結果。《風之谷》中的巨神兵,是千年之前的人類在科技高度發達時期制造出的一種有終極破壞力量和高度智能的人造生物,它們曾經在“七日之火”中燒光了全世界,使得生靈涂炭,人類文明也被“七日之火”焚于一旦;《幽靈公主》中的邪魔是被人類用鐵彈打死的野獸變化而成的,這些野獸中彈后帶著對人類的憤恨痛苦地死去,在死后化為邪魔,邪魔所到之處草木皆毀,被邪魔詛咒的人要承受著巨大的痛苦。宮崎駿通過對這一類非自然非人類、卻有著強大破壞力量的東西來警醒世人:武器、高科技在自然面前是渺小的,一味地追求科技的發展、藐視自然的力量,只能給人類帶來深重的災難。

(三)S1+(人、非自然)

《風之谷》中想要燒光腐海的多魯美奇亞人、以小王蟲為誘餌的倍貝特人,《幽靈公主》中殺死拿各神、射下山獸神頭顱的黑帽大人,都屬于人和非自然的綜合。他們充滿欲望,想用武力征服自然,往往只站在人類的立場上思考問題,在他們眼中,人類是主體,自然是客體,自然應該服務于人類的生存與發展,一旦自然阻礙了人類的發展,人類可以為了滿足自己的需要而毀壞任何自然存在物。他們的價值觀實際上是人類中心主義的價值觀,“人類中心主義是一種以人為宇宙中心的觀點,它把人看成是自然界唯一具有內在價值的存在物,是一切價值的尺度,自然及其存在物不具有內在價值而只具有工具價值,因此,人類實踐活動的出發點和歸宿只能是,也應當是人的利益”。[4]這類動畫形象在傷害自然的同時,也給人類引來了災害。

以上三種類型的形象,或是保護自然、傷害人類,或是既破壞自然又傷害人類,或是為人類的利益傷害自然。這顯然不是宮崎駿理想中的人與自然的關系,那么,怎樣才能消除人與自然的對立,建立和諧的人與自然的關系呢?宮崎駿把希望寄托在第四類形象中。

(四)S1+S2(人、自然)

《風之谷》中的娜烏西卡和《幽靈公主》中的阿席達卡正是宮崎駿贊同的形象,他們身為人類,善待自然。娜烏西卡珍惜人類生命,不止一次將人從王蟲手中救出,先是解救了猶巴,其次是貝吉特少年阿斯貝魯,再次是多魯美吉亞國女皇庫夏娜,最后用生命平息了王蟲的憤怒、拯救了風之谷里所有的人;她也從不傷害動物,總是試著用心去與動物溝通,甚至對體型巨大、令人害怕的王蟲,她也總稱它們為“乖孩子”。阿席達卡亦是如此,他救過人類的性命,同時也不同意人類砍伐森林、殺死神獸的做法,他總在試圖避免人與神獸們的戰斗、努力調和人類和自然的關系。娜烏西卡與阿席達卡是理想的形象,他們把人類看成是生態整體中的一部分,善于從整體的角度來看問題。

正如有研究者指出的那樣:“如果說后殖民主義的作品和理論的核心觀點是反對白人中心主義,女權主義作品和理論的核心觀點是反男性中心主義,那么生態文學、生態電影及理論的核心觀點就是反對人類中心主義。”[5]從以上對兩個矩陣的分析中,我們也可以看出,宮崎駿的電影表現出是一種反對人類中心主義、以整個生態作為中心、突出生態整體利益的生態中心主義價值觀。正是這樣一種“生態中心主義”的觀念使宮崎駿動畫電影與一般的商業性動漫作品相比,多了一份對生態環境的憂慮和關注,多了一份對人類文明的反思和叩問,從而使得宮崎駿的動畫有了更深刻的意義,呈現出了獨特的藝術魅力。

綜上所述,宮崎駿自然主題影片暗含的“觸犯—災難—救贖”的情節結構和“人與自然二元對立的結構模式”,使影片更好地展示了創作者對人與自然關系的思索,不僅有助于人物性格的塑造,而且對主題意蘊的展開與揭示更具重要的作用。

二、成長主題影片的敘事結構:“離開—考驗—回歸”

《龍貓》《魔女宅急便》《千與千尋》《哈爾的移動城堡》《懸崖上的金魚姬》都屬于成長主題影片,這類影片關注人的成長,主要強調的是主人公不斷認識自我、完善自我的過程。如同自然主題影片一樣,這類影片也有著相對恒定的結構,即“離開—考驗—回歸”。

(一)離開階段

在成長主題影片中,主人公往往離開父母,來到一個陌生的地方獨立地生活。《魔女宅急便》中,小魔女琪琪在13歲時就要離開父母,找一個陌生的城市獨自修行;《千與千尋》中,10歲的千尋不僅要獨自在一個陌生的神魔世界里努力工作,還要承擔起拯救父母的責任;《哈爾的移動城堡》中,蘇菲被荒野女巫變成了老太婆,不得不離開了自己的帽店,在移動城堡中和哈爾一起生活;《懸崖上的金魚姬》中,波妞也離開了她的父母和海洋的家,獨自來到了人類世界,片中的五歲小男孩宗介則在父母不在身邊的情況下,和波妞兩人乘坐著小船,在洪水過后的城市里尋找著理莎。

(二)考驗階段

在宮崎駿成長主題影片中,主人公往往要在父母不在身邊時,接受生活的考驗,獨立地面對生活的困難與挫折。《魔女宅急便》中的琪琪為了能在城市生存下來,以送快遞謀生。雖然她會飛行,但在送快遞的過程中也遇到許多困難:有時是貨物在中途遺失,不得不費心思去找回;有時在送快遞時遇上暴雨,被淋得渾身濕透。而影片中琪琪遇到最大的困難是:生活中的孤單感、失落感使得她的法力忽然消失了,她失去了飛行的能力、聽不懂黑貓的語言,連快遞的工作也無法繼續下去了。《千與千尋》中的千尋為了能在神魔世界里生存下去而辛勤地工作。她要為污濁不堪、臭氣熏天的河神洗澡;她必須獨自面對人人害怕的無面人;為了救白龍,她得乘坐電車去陌生的地方找錢婆婆。《哈爾的移動城堡》中的蘇菲擔當起了拯救哈爾的責任,與哈爾一起出生入死。《懸崖上的金魚姬》中的宗介必須在接受了波妞父母的考驗之后,才能使波妞真正變成小女孩留在人間。然而正是在這些困難與考驗之中,故事中的主人公漸漸成長起來,琪琪一步一步克服了內心的自卑,最終她敞開了心扉,擁有了朋友,也獲得了這個城市對她的認同。千尋從一個懶散、軟弱、嬌氣、孤僻的小姑娘變成了一個勇敢、獨立、堅強、真誠的千尋。蘇菲最終也學會正視自我,不再自卑。而宗介則在考驗中變得更加勇敢、更有責任心。

(三)回歸階段

在經歷了離開階段、考驗階段之后,故事中的主人公最后又回到了自己原來的世界。琪琪最終又恢復了她的魔法,繼續著魔女的修行;千尋最終救出了她的父母,重新回到了人類的世界;蘇菲,拯救了哈爾和卡西法,重新恢復了年青的容顏;宗介通過了考驗,和波妞一起回到了人類世界。

由此可見,宮崎駿的成長類主題影片中都有著“離開—考驗—回歸”結構。這一結構能更好地烘托影片的主題,也體現了宮崎駿對成長問題的思索。宮崎駿曾說過:“我想做的東西就是面向孩子們猛然棒喝‘你就要被你父母吞噬掉了’,也就是從雙親那兒獨立出來。”[6]在宮崎駿看來,孩子只有離開了父母的保護,才能真正的成長。所以,他總是讓影片中的主人公離開父母,獨立地去經歷一些事情,獨立地去思索人生。成長如蛹化蝶,在變成美麗的蝴蝶之前必要經歷漫漫黑暗,無論是琪琪還是千尋,她們都在困難中漸漸長大,在挫折不斷地認識和完善自我。當考驗結束,她們再次回到原來的生活中,這時的她們已經變得成熟。“離開—考驗—回歸”的結構,也就是一個孩子成長的心靈歷程。

由以上分析可以看出,宮崎駿影片雖然故事的內容、時代背景都大相徑庭,但兩類主題的影片都有著各自恒定的情節結構,其結構往往非常契合影片內容,能更好地烘托主題,突出人物性格,因而能使影片取得較好的藝術效果。

[1]朱立元.當代西方文藝理論[M].上海:華東師范大學出版社,2005:253.

[2](法)格雷馬斯.論意義(上冊)[M].吳泓緲,馮學俊,譯.天津:百花文藝出版社,2005.141.

[3][5]楊曉林.論宮崎駿的生態觀和人文困惑[J].電影評介,2006(9):33,34.

[4]胡志紅.西方生態批評研究[M].北京:中國社會科學出版社,2006:51.

[6](日)宮崎駿.思索與回歸——日本的動畫片和我的出發點[J].支菲娜,譯.北京電影學院學報,2004(3):55.