打造中國制造升級版

本刊記者 武志軍

打造中國制造升級版

本刊記者 武志軍

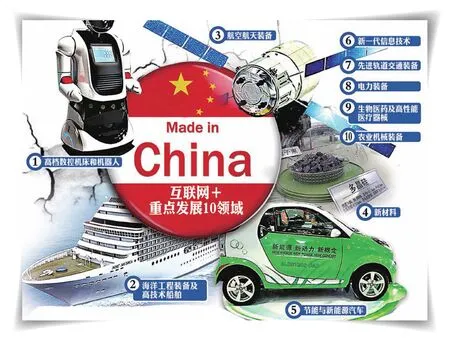

作為中國制造業未來十年的發展綱領和頂層設計,今年政府工作報告中首次提出的“中國制造2025”將揭開面紗。有消息指出,已通過國務院常務會議審議的“中國制造2025”將于近期對外頒布。這份被稱為“中國版工業4.0規劃”的文件,由工信部牽頭,會同國家發改委、科技部等20多個部委以及50多名院士編制,核心在于提出中國建設制造業強國的3個十年“三步走”戰略,并重點對第一個十年的目標、任務進行了具體部署。

2015慕尼黑上海電子生產設備展激情奏響

這意味著,一幅中國制造業發展的十年路線圖已然繪就。“中國制造”破繭化蝶,或始于此。

強與弱的尷尬

高鐵、通訊、變電等高技術產品走向全球,廉價的小商品、糟糕的購物體驗……這些折射出中國制造的尷尬痛點和圖強愿景。

中國制造有多強?這個問題或許全世界的消費者都能夠回答,中國有超過200多種工業產品的產量和出口量都居世界第一,有幾十種產品的出口占到全世界出口總量的70%以上。大到輪船、機車、工廠裝備,小到紐扣、吸管、筆芯,全世界人民都在享受著物美價廉的“中國制造”,如果離開了中國制造,國際市場上工業產品的價格可能會翻一番,且會經常出現斷貨的情況。

中國制造有多弱?據新華社報道,今年春節期間,日本的馬桶蓋火了。很多中國人不遠千里跑到日本,就是為了捎幾個在日本出售、產自中國的馬桶蓋回來,看起來挺可笑,也引起了部分網友對中國制造的詬病。

有人問,為什么我們已經可以載人航天、有了高科技戰機,卻不能生產一個讓老百姓滿意的馬桶蓋呢?這其實反映了中國制造的弱點和缺陷。

近兩年,高鐵裝備產業已成為中國制造業走向海外的火車頭。李克強總理已多次變身中國鐵路“推銷員”,在海外頻繁為中國鐵路裝備打廣告。而從2014年起,我國政府讓鐵路裝備成為中國企業此輪出海的火車頭的意圖越發明顯。

3月6日,中國北車方面人士透露,中國北車唐車公司近日收到土耳其伊茲密爾市85輛輕軌車輛的中標通知書。這是土耳其第一次購買中國鐵路設備,也是中國鐵路品牌最新斬獲的歐洲國家。

此外,據商務部介紹,2014年,我國企業參與的境外鐵路建設項目348個,比2013年增加113個;累計簽訂合同額247億美元,同比增長3倍多,完成營業額76億美元,同比增長31.3%。

在邁向“中國制造2025”的時代,海爾致力打造互聯工廠,通過信息互聯,實現了從大規模制造向大規模個性化定制的轉型,全球用戶可以在任何地點任何時間定制個性化產品,全流程參與設計、制造過程,滿足用戶最佳體驗。截至目前,海爾已建成沈陽冰箱、鄭州空調等4個全球領先的示范互聯工廠,初步搭建起互聯工廠的雛形。

在看到中國品牌企業提升國際競爭力的同時,中國制造業的短板也同樣不容忽視,在過去很長一段時間,我們用著進口的裝備,雇請外國技術專家和管理者,按照國外的標準生產產品,貼上跨國公司的標簽,直接運到國外,這是中國制造尤為突出的短板,而隨著土地、勞動力、資源、環境等要素成本的迅速提高,中國制造轉型升級已尤為迫切。

轉型契機

中國制造業傳統的成本優勢已經不再。從本世紀初的第一次全球產業分工開始,隨著我國制造業的全面發展,我國在土地、人口等方面紅利使我國成為“世界工廠”。然而2010年開始,盡管我國制造業產出占到了全球的19.8%,但是受勞動力成本上升、土地資源稀缺以及原材料成本上升等因素影響,我國的資源成本與勞動力優勢不再;而東南亞國家,例如越南、泰國等地,人力成本的比較優勢逐漸顯現。上述因素導致近幾年我國很多地方的制造企業衰落。因此,目前的中國制造業急需尋找一條新的轉型出路。

然而,從全球來看,中國在互聯網領域與國際先進水平的差距并不明顯,以移動互聯網、大數據、云計算等為代表的信息技術在各個領域創新應用,已經催生出活躍的信息、通信和技術產業、繁榮的社交網絡以及全球最大的網絡零售市場,并且越來越多地融入到我國的商業生態系統中,成為我國在未來實現彎道超車的關鍵驅動力。

據了解,經過30多年的發展我國已經是制造業大國,但在工業化國家的制造業綜合指數分布中:美國遙遙領先,處于第一方陣;德國、日本處于第二方陣;我國、英國、法國、韓國處于第三方陣。我國與第一、第二方陣國家的差距主要是全員勞動生產率低、增加值率低、創新能力薄弱、知名品牌缺乏。

當然,中國制造還面臨其他很多問題,品牌建設就是我國制造業所面臨的困境之一。正如中國工業經濟聯合會會長李毅中所說,“我們的關鍵技術、核心技術掌握得不夠,因此產品的品種、質量和服務都沒有達到國際先進水平,質量上不來品牌就形成不了。”

此次應運而生的“中國制造2025”正是要解決我國制造業自主創新能力差、核心部件對外依存度高、產業結構不合理等問題,縮短與美、日、德等發達國家的差距。同時,對中國制造業的未來起到“路線圖”作用。

“三級跳”第一步

當前,新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發。以德國工業4.0、美國先進制造伙伴計劃為代表,發達國家正在謀劃部署,對高端制造業進行再調整再布局,根本出發點都是為了打造國家制造業競爭新優勢。

反觀自身,中國雖是制造業大國卻遠不是制造業強國,還沒有一大批具有國際競爭力的骨干企業,產業發展還有一批重大技術、裝備亟待突破,在國際市場上占有一席之地的重要產品少之又少。這些都表明,在打造制造業競爭新優勢的路上,中國仍需迎頭趕上。

正是為此,在今年的政府工作報告中,“中國制造2025”發展規劃獲得國務院部署推進,這背后折射出我國決策層提振“中國制造”的迫切愿望。

“中國制造2025”規劃已具體到對重大工程的分類,主要是包括國家制造業創新中心建設、智能轉型、基礎建設工程、綠色制造、高端裝備創新五大類。預計在“中國制造2025”正式對外頒布之后,將迅速進入工程實施階段。

據悉,“中國制造2025”的概念由中國工程院最先提出。中國工程院提交的報告中最重要的成果之一,就是以美、德、日、英等主要工業化國家為參考,建立由4項一級指標、18項二級指標構成的制造業評價體系,并由此做出預測,中國有望在2025年進入世界制造業第二方陣當中,2035年將升至第二方陣前列,到2045年則將跨入包括美、德、日等國的第一方陣,至此將成為具有全球引領影響力的制造強國。

可以說,“中國制造2025”是中國制造“三級跳”中第一個十年的行動綱領。工信部部長苗圩在兩會期間透露,這個綱要的主要內容大致是幾個方面:第一是強調創新驅動,第二是質量為先,第三是綠色發展,第四是結構優化,第五是人才為本。

升級版藍圖

在工信部等方面制定“中國制造2025”過程中,一些品牌企業和區域已經聞風先行。正如國務院總理李克強在政府工作報告中所言,實施“中國制造2025”,就要堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展。

格力,早已開啟了綠色制造之路。格力集團董事長董明珠立志將格力打造為百年品牌,為追求核心技術鍥而不舍,視產品質量為企業的生命。從“好空調,格力造”到“格力掌握核心科技”,再到“讓天空更藍,大地更綠”,現在的“科技改變生活”,格力每一步成長都對自己提出了更高的要求。無論是做手機,還是做自動化加工設備,格力都融入了互聯網新技術、新思維。面對“互聯網+”的風潮,促進制造業的轉型升級,格力和董明珠在進行著腳踏實地的探索。

海洋石油工業作為涉及能源、海洋工程的特殊領域,既是推動“中國制造2025”規劃的先遣部隊,也成為制造業轉型升級的受益者。目前,中國海油已經開始進行“智造”技術儲備、布局“2025”。例如,中國海油承擔的國家“863”項目“深水高精度地震勘探系統”正逐步進行產業化,這項技術將使我國真正掌握高精度海洋物探裝備的核心知識產權,有望大幅提高海上油氣資源勘探的成功率、取代進口并降低勘探成本。而像這樣的重大科研項目海油還有很多,都將有力推動海油制造和相關產業轉型升級。

不僅是品牌企業,一些區域也緊抓“中國制造2025”的有利機遇,促進區域發展轉型升級。作為實施“中國制造2025”戰略的探路者和樣板,泉州將《泉州制造2025》列為該市制造業發展的十年戰略性規劃設計出宏偉的藍圖。《泉州制造2025》的規劃目標敲定為:到2025年,泉州將建成國內外知名的先進制造業基地、品牌之都、民營經濟創新發展之城和制造業轉型升級典范,躋身中國制造業綜合水平10強城市(不包括直轄市)之列。為了這一目標,方案提出了“產業共生、協同創新、智能制造、品牌拓展、服務增值”五條發展思路。這是泉州制造業轉型升級的重點,也是《泉州制造2025》“重大戰略任務”的主要內容。

今年1月26日,東莞市政府向外界通報全新出爐的“1號文件”——《關于實施“東莞制造2025”戰略的意見》,旗幟鮮明地提出,用10年時間,扭轉東莞制造業位于“價值鏈中低端”、“發展方式粗放”、“創新能力薄弱” 、“產品利潤較低”等劣勢局面,力爭到2025年,實現從“制造業大市”向“制造業強市”的轉變。

2014年底,珠海市出臺了《珠海市先進裝備制造業發展規劃(2015~2025)》。在這份規劃所描繪的藍圖中,2015年,珠海市裝備制造業產值將達到1900億元,增速預計為18%。在“中國制造2025”的發展環境之下,珠海被賦予了珠江西岸核心城市的定位;作為未來的“重工業”中心,珠海正努力為廣東制造業的轉型升級提供新路徑。

任重道遠

藍圖已經繪就,任重而道遠。正如中國工業經濟聯合會會長李毅中所說,“國家已采取了一系列簡政放權、定向降準降息、減稅減費、擴大鼓勵創新創業等政策支持,其效果將會逐漸體現。‘中國制造2025’的實施必將釋放和引發更多的發展機遇和改革措施,也會帶動和輻射到能源、交通、基礎設施建設以及物流、商貿等各個領域”。

誠然,中國制造業由大到強不可能一蹴而就,中國機械工業聯合會專家委員會委員屈賢明指出,“‘中國制造2025’規劃出臺后,我們不能企望,所有的中國制造業企業都達到西門子、美國通用的水平。但是,我們預計,至少有20家中國制造業企業,能在國際分工當中處于關鍵的環節,做到既能夠出口產品,又能夠輸出技術、資本,成為具有國際競爭力的跨國企業。”

此外,業界專家還提出,從國家層面來看,應集中整合資源,盡早出臺具體措施,抓住機遇,促進制造業關鍵配套產業競爭力的提升;制定相應金融政策,鼓勵企業實施國際并購;從企業層面來看,應加快從要素驅動向創新驅動轉變,將低成本的競爭優勢改變為質量效益競爭優勢,改變資源消耗大、污染物排放多的粗放制造,推行綠色制造。