論國家政策、村規民約與法律秩序的沖突及融合

——對天津基層法院100份宅基地糾紛判決書的法社會學分析

向攀竹,唐 娜

(1.南開大學法學院,天津,300071;2.天津市高級人民法院,天津,300071)

論國家政策、村規民約與法律秩序的沖突及融合

——對天津基層法院100份宅基地糾紛判決書的法社會學分析

向攀竹1,唐 娜2

(1.南開大學法學院,天津,300071;

2.天津市高級人民法院,天津,300071)

天津宅基地糾紛是在城鎮化進程加快、土地制度變革的背景下涌現的,引發糾紛的既有政府權力主導城鎮化建設的外部原因,也有制度建構過程中國家層面“大傳統”與鄉村社會“小傳統”沖突的內在原因。基層法院在社會變遷和法律沖突的背景下扮演的不僅僅是規則的適用者,還是矛盾的化解者,分擔著基層治理、鄉村建設的職能。在審理宅基地案件時,基層法院除了適用法律規則,還應兼顧實質理性,重點考慮政策,并謀求國家法與村規民約的合作。

宅基地、法律秩序、政策、村規民約

當代中國農村法治

專程主持人語:在城鎮化進程加袂、土地制度深刻變革的今天,作為生成于農村并通行于農村的村規民約與國家的法律制度難免存在著沖突。而一項新的法律制度或改革措施只有真正得到農民的認可和遵守,它才能有利于農村的發展與繁榮,否則就只是一紙空文。例如2014年發布的“一號文件”中提出的農村土地承包經營權“三權分離”制度,能否與農村自發形成的村規民約融合而不發生激烈的沖突,或者由此沖突產生糾紛時,人民法院作為矛盾的化解者,如何在尊重村規民約的合法性與適用國家法律之間尋求平衡是一個無法回避的問題,更是參與法律制定的工作者應深入研究的課題。

關注當代中國,請關注“當代中國農村法治”!

一、引言:問題意識和分析路徑

隨著國家經濟建設和城鎮化進程的推進,土地流轉、拆遷補償等宅基地糾紛日益增多。根據2014年《中國統計年鑒》,2013人民法院調解的房屋、宅基地糾紛共625880件,占各類糾紛的6.7%。天津是我國工業化、城市化水平較高的城市,其中農村宅基地貢獻率很大,而與之相伴的宅基地糾紛也很突出。尤其是近年來天津作為增減掛鉤政策、宅基地換房建設示范小城鎮的試點城市,與宅基地有關的利益沖突更加復雜,各類宅基地糾紛不斷向基層法院涌現。這些糾紛不僅牽扯著復雜的利益主體,也突現了國家法、政策和村規民約間的沖突。本文主要采取法社會學視角,通過對天津基層法院100份宅基地糾紛判決書的定量分析和類型化處理,探究天津宅基地糾紛形成的原因、糾紛的類型以及法院的處理思路,進而探討法院在社會變遷與法律沖突中所扮演的角色。

二、宅基地糾紛產生的原因與類型

(一)宅基地糾紛產生的原因

通過對天津12個涉農區縣(塘沽、漢沽、大港、東麗、西青、津南、北辰、武清、寶低、寧河、靜海、薊縣)2008年至2014年100個宅基地糾紛案件的分析,可以發現天津宅基地糾紛產生的原因主要有以下幾個方面。

農村城鎮化不斷推進,城鄉一體化進程加快,人口流動頻繁。城鎮化過程中,大量農村人口向城市流動,城鎮人口持續增加,城市用地緊張;另一方面,農村宅基地大量閑置,為宅基地流轉提供潛在市場。城鄉結合部由于城鄉一體化明顯,房價、地價相對較低,成為宅基地流轉最頻繁的地區。此外,村際之間人口流動和房屋買賣也日漸增多。宅基地具有較強人身依附性,只有集體經濟組織內部的成員才能實現產權登記。因此,因為無法實現完整物權引發了大量的宅基地流轉糾紛。據統計,這100個案件中因宅基地流轉而引發的糾紛就有30件。

政府主導下的“城市圈外移的城市化”是天津宅基地糾紛產生的另一重要原因。“城市圈外移的城市化”是指政府通過規劃調整和行政管理體制調整使城市區域外擴,將農村區域納入城市版圖[1]。天津采取的便是政府主導的城市化模式。作為第一批增減掛鉤政策的試點城市,天津制定了宅基地換房建設示范小城鎮政策,并推出三區聯動、三化一改等配套措施。這些政策的推行必然會涉及收回農村宅基地以及征地拆遷,而與之相關的利益分配問題是引發糾紛的重要原因。據統計,這100個案件中與拆遷有關的就有25件。

村委會管理缺失也是宅基地糾紛產生的原因之一。根據《村民委員會組織法》第八條,村委會對農村宅基地的使用具有管理權。然而在權力行使中,難免會出現濫用職權和民主不健全的問題。在利益驅動下,村干部為謀私利損害村民利益的現象時有發生。這100個案件中就有村委會將村內閑置宅基地承包給城鎮居民而引起的糾紛。此外,還有因村民與村委會會計私下簽訂宅基地發放協議而引起的糾紛。

農民法律意識薄弱,傳統觀念與法律沖突也是宅基地糾紛產生的重要原因。相對于作為大傳統的國家法律秩序,農村社會主要受小傳統影響。一方面,農村習慣作為一種法外力量,時刻與國家法角逐。另一方面,村民深受傳統觀念影響,并未建立宅基地的法律觀念。村民私下買賣宅基地、將耕地變為宅基地使用的現象并不少見。這100個案件中就有因私自交換耕地,將耕地轉為宅基地使用而引起的糾紛。

(二)宅基地糾紛的類型

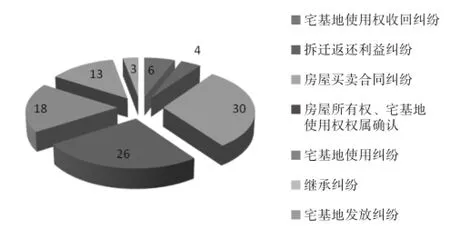

天津宅基地糾紛的類型大致可以分為七類:(1)宅基地使用權收回糾紛,(2)拆遷補償糾紛,(3)房屋買賣合同糾紛,(4)房屋所有權、宅基地使用權權屬確認糾紛,(5)宅基地使用糾紛,(6)繼承糾紛,(7)宅基地發放糾紛。這100個案件中,宅基地使用權收回糾紛有6件;拆遷補償糾紛6件;房屋買賣合同糾紛最多,30件;房屋所有權、宅基地使用權權屬確認糾紛數量僅次于房屋買賣合同糾紛, 26件;宅基地使用權糾紛18件,其中關于排除妨害的有15件,相鄰關系3件;繼承糾紛11件;宅基地發放糾紛3件。如圖1所示:

圖1 宅基地糾紛案件類型及數量統計(單位:件)

宅基地使用權收回糾紛是農村集體經濟組織以集體土地所有者名義并基于一定理由,將村民占有使用的宅基地收回而引起的糾紛。根據《土地管理法》第六十五條,農村集體經濟組織收回宅基地使用權的情形主要有三種:為鄉村公共設施和公益事業建設,需要使用土地的;不按照批準用途使用土地的;和因撤銷、遷移等原因而停止使用土地的。天津基層法院的6個宅基地使用權收回案件,法院均根據《土地管理法》第六十五條第一項的規定進行處理。法院在判決書中提到的公益事業建設,或關于統籌城鄉發展而進行的平房改造,或關于宅基地換購建設示范小城鎮,這些均與政府主導下的城鎮建設有關。

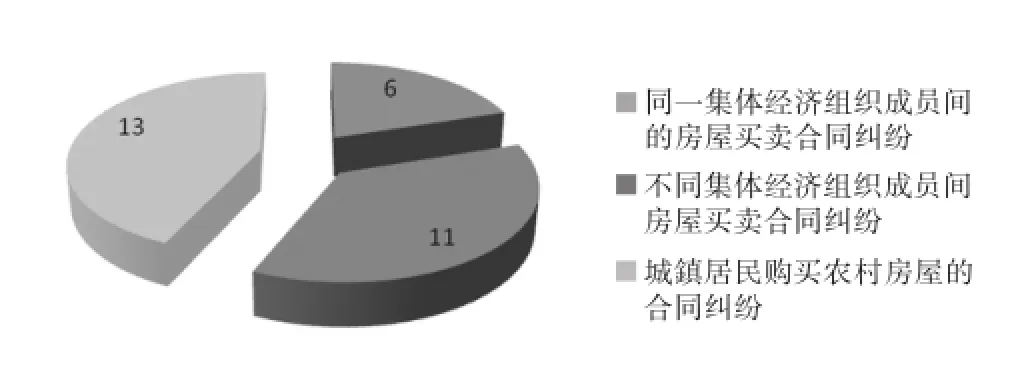

房屋買賣合同糾紛在這100個案件中所占比例最多,這也印證了天津近幾年城鎮化速度加快,人口流動頻繁的客觀現實。房屋買賣合同糾紛又分三類:同一集體經濟組織內部的房屋買賣合同糾紛,不同集體經濟組織間的房屋買賣合同糾紛,以及城鎮居民購買農村住宅引起的糾紛。這30件房屋買賣合同糾紛中,屬同一集體經濟組織內部的糾紛有6件,其中4件認定合同有效,另外2件主要因為涉及用房屋抵賭債被認定無效。不同集體經濟組織間的房屋買賣合同糾紛有11件,均認定合同無效。城鎮居民購買農村住宅引起的糾紛有13件,其中12個案件認定合同無效,僅有1個案件駁回了原告關于認定合同無效和返還房屋的訴訟請求,默認了合同的效力。可見,對于非同一集體經濟組織內部的房屋買賣合同,天津基層法院一般認定無效,只有在及其特殊的情況下駁回訴訟請求。房屋買賣合同糾紛的總體情況如圖2所示。關于無效合同的處理,法院支持返還房屋的案件有3件,不支持返還,即“無效認定有效處理”的有11件,如圖3所示。

圖2 房屋買賣合同糾紛(單位:件)

圖3 非同一集體經濟組織內房屋買賣合同效力的認定及無效合同的處理(單位:件)

房屋所有權、宅基地使用權權屬確認糾紛數量僅次于房屋買賣合同糾紛,有26件。此類糾紛相當部分是因為沒有按照法定程序進行權屬登記而引起的。宅基地使用權的獲得不以登記為生效要件,但《物權法》第一百五十五條規定:“已經登記的宅基地使用權轉讓或者消滅的,應當及時辦理變更登記或者注銷登記。”然而農村的實際情況是,村民獲取宅基地時未必進行登記,對于已登記的宅基地,轉讓房屋所有權和宅基地使用權時也很少及時變更登記。

拆遷補償糾紛是近年來城鎮化建設過程中農村宅基地糾紛中較典型的一類。此類糾紛主要有兩種形式,一是關于補償數額的爭議,二是補償款的分配爭議[2]。4個拆遷補償糾紛中有1個是關于補償數額的爭議,其余3個都是關于拆遷補償利益的分配。拆遷補償分配糾紛多與拆遷前房屋和宅基地權屬不明有關。事實上,這100個案件中,大多數案件都與拆遷補償有著直接或間接的聯系,占所有案件的四分之一。

繼承糾紛也是宅基地糾紛案件中的重要一類。宅基地歸集體經濟組織所有,村民對宅基地只享有使用權,且該使用權具有很強的人身依附性,屬于特殊的用益物權,且法律確立了“一戶一宅”的原則,所以通常認為宅基地不能作為村民的遺產加以繼承。然而宅基地上的房屋可以繼承,由此便會涉及宅基地使用權問題。與繼承有關的宅基地糾紛有13件,這些案件大多與分家、無權處分、拆遷返還利益的分配有關。

因宅基地使用引起的糾紛主要有排除妨害和相鄰關系兩種。據統計,宅基地使用糾紛共18件,其中關于排除妨害的有15件,相鄰關系的有3件。宅基地使用糾紛也涉及宅基地使用權的確認。例如請求排除妨害,首先需要對涉訴的宅基地使用權進行證明。

宅基地發放糾紛與村委會的管理工作有直接的關系。天津基層法院審理的這3個宅基地發放糾紛均與村委會管理缺失、工作不當有

關。如上文提到的村委會將屬于集體經濟組織所有的宅基地發包給集體經濟組織以外的第三人,以及村民與村干部私下簽訂宅基地發放合同。

天津基層法院的100個宅基地糾紛案件中數量最多的是房屋買賣合同糾紛,并且主要是非集體經濟組織內部的房屋買賣合同糾紛。因宅基地換購引發的糾紛也占有不小比重。并且有四分之一的案件直接或間接涉及宅基地收回和房屋拆遷補償。可見天津宅基地糾紛與政府主導的城鎮建設有著密切聯系。此外,宅基地使用權和房屋所有權權屬確認糾紛中法院對登記等形式要件的寬松要求也可以看出法律制度與農村宅基地現狀以及法院的司法實踐存在一定的距離。

三、社會變遷與法律沖突中的法院角色:法院對宅基地糾紛的處理

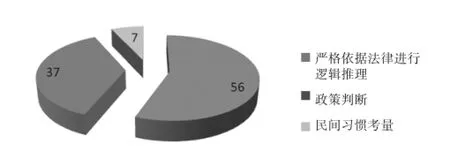

天津宅基地糾紛的產生與政府主導下的城鎮建設有著直接的聯系,同時還涉及宅基地制度建構過程中國家層面的“大傳統”與鄉村社會“小傳統”之間沖突。在社會變遷和“制度斷裂”的背景下,基層法院審理宅基地案件除了嚴格適用規則,還會考慮規則以外的政策和民間習慣。分析這100份判決書發現,天津基層法院有關宅基地糾紛的裁判思路主要有三

種,第一種是嚴格依據法律進行邏輯推理,這一類占絕大多數;第二類是政策判斷,使裁判結果有利于實現政策所體現的價值和目的,此類案件共37件;第三類是習慣法考慮,尋求法律與農村習慣的協調,這一類雖然只有7件,但卻不可忽視。如圖4所示。后兩種裁判思路相對于第一種而言,都是針對具體案件進行實質考量,下面主要對這兩種裁判思路進行分析。

圖4 宅基地糾紛案件裁判思路(單位:件)

(一)法律、政策與基層治理

現代法治社會對形式理性給予高度重視,規則之治可以說是現代法治的核心。然而對于紛繁復雜的社會現實,法律規則不可避免的存在局限。語言的概括性和不確定性,以及法律解釋元規則的缺位,使法官在具體案件的裁判中不得不兼顧實質理性。抽象概括的法律與原生態的生活事實之間的對接問題,在基層法院表現得尤為突出。法律在這一過程中“無時無刻不在接受生活的檢驗,接受最普通、最廣大的人民以他/她們的行動作出的選擇”[3]。另一方面,法院職能和法官角色本身即具有多重性,他們在處理案件時自然也會在不同職能和角色之間反復較量、艱難穿梭。《法院組織法》第3條對法院任務的規定就包括“解決民事糾紛,以保衛無產階級專政制度,維護社會主義法制和社會秩序”以及“保障社會主義建設事業的順利進行”。這里不僅體現了法院適用法律、審理案件的職能,還隱含著對國家整體治理的促進。而就法官而言,其所承擔的角色事實上是一個角色叢。法官在司法場域中扮演的本元角色是作為職業法律人的法官,在司法場域和政治場域的交匯處還扮演了政治權力人的角色,而在一般社會場域中法官還作為社會文化人存在。法官角色的多元性造成不同角色期待之間的沖突和矛盾,因此對于具體案件的裁判必然存在不同角色間的權衡和妥協。而除了角色平衡,法官審判還會受到司法場域外政治權力的影響。政治權力一方面通過制度設置進入司法場域,如我國的審級制度和審委會設置;另一方面還通過政策直接影響裁判結果。布迪厄因此認為司法場域相比藝術、科學等場域自主程度較低,司法行動的目的、效果都是在與其他場域的關系中確定的[4]。

為了更好地服務天津市發展的大局,統籌城鄉、化解矛盾,法官在審理宅基地案件時,除了考慮法律規則,還會在規則之外能動地調用國家和地區政策。統計發現,進行政策判斷的案件共37件,其中有6件是集體經濟組織因宅基地換房建設示范小城鎮收回宅基地使用權而發生的糾紛。所謂“宅基地換房建設示范小城鎮”是指在堅持土地承包責任制不變、可耕種土地不減的原則下,村民以宅基地置換小城鎮住宅,遷入小城鎮居住,建設適應農村經濟和社會發展、產業聚集的小城鎮①參見《天津市以宅基地換房建設示范小城鎮管理辦法》第三條、第四條.。2004年國務院出臺的《關于深化改革嚴格土地管理的決定》首次提出:“鼓勵農村建設用地整理,城鎮建設用地增加要與農村建設用地減少相掛鉤”。2005年天津開始籌劃華明鎮宅基地換房試點,同年11月國土資源部發布的《關于規范城鎮建設用地增加與農村建設用地減少相掛鉤試點工作的意見》同意選取天津、浙江、江蘇、安徽、山東五省(市)啟動第一批試點。在推動宅基地換房的同時,天津還推行“三區”聯動,“三化一改”政策,全面推進城鎮建設,推動城鄉一體化改革。在相關宅基地糾紛案件的審理時,法院自覺地考慮了這些政策,以推動城鎮建設、統籌城鄉發展整體目標的實現,雖然這些實質判斷大多是在充斥政策考量的法律解釋與演繹推理的包裹下進行。

這6個集體經濟組織收回宅基地使用權的案件,法院在推理時適用的大前提均為《土地管理法》第六十五第一款第一項規定的第一種情形,即“為鄉(鎮)村公共設施和公益事業建設,需要使用土地的”。如西青區張家窩鎮房莊子村民委員會訴肖廣友收回宅基地糾紛案②(1010)青民一初字第1668號民事判決書。2010年村委會根據地方政府“建設新農村,宅基地換樓房”的精神要求,落實市政府《關于同意張家窩鎮等四鎮以宅基地換房建設示范小城鎮的批復》,決定對全村實施平房改造。但被告拒絕與村委會簽訂拆遷協議,村委會因此起訴收回宅基地。法院認為村委會實施平房改造是為了“貫徹落實上級政府關于統籌城鄉發展的總體要求,加快農村城市化進程,落實本村建設用地集約利用”,而被告的行為“無視集體利益”,“影響了全村平房改造進度”。法院將本案的平房改造解釋為《土地管理法》第六十五條第一款第一項規定的“公益事業建設”,據此支持原告的訴訟請求。“公益”屬評價性概念,判斷村委會的行為是否屬于公益事業建設,關鍵在于對“公共利益”的界定。然而目前我國法律法規對“公共利益”缺乏實體上的明確界定,也缺乏程序上的有效規范[7]。尤其是城鎮化過程中的示范小城鎮建設和平房改造,使得公共利益的判斷變得更加復雜。在法律界定模糊,政府主導城鎮化建設,以及多方利益博弈下,法院不得不考慮規則以外的相關政策。本案法院便是通過政策判斷進行法律解釋。從中我們可以看到,司法實踐中的法律解釋,其實是法官在司法場域中運用法律知識以及規則外實質因素進行“資本爭奪”的一套技藝,它是一門專門化的“權力技術”[6]291。法官們運用這套技術,小心翼翼、巧妙地探索整個法治和現代化工程中的“實質理性”,將自己扮演成權力爭奪的超然者和終極正義的維護者。

在房屋買賣合同糾紛的審理也充斥著大量的政策判斷。我國現行法律、行政法規均沒有明確禁止城鎮居民購買農村房屋,但1999年《國務院辦公廳關于加強土地轉讓管理嚴禁炒賣土地的通知》明確規定:“農民的住宅不得向城市居民出售,也不得批準城市居民占用農民集體土地建住宅,有關部門不得為違法建造和購買的住宅發放土地使用證和房產證。”2004年《國務院關于深化改革嚴格土地管理的決定》也指出:“禁止城鎮居民在農村購置宅基地。”根據《合同法》第五十二條,只有違反“法律、行政法規的強制性規定”才當然導致合同無效。前兩個文件分別屬于一般行政規范性文件和部門規章,因此,城鎮居民購買農村房屋的合同并不當然無效。然而司法實踐中,法院通常不顧《合同法》第五十二條,而是依據政策認定合同無效。據統計,非同一集體經濟組織內部的房屋買賣合同糾紛共24件,除一個案件駁回訴訟請求外,均認定合同無效。法院的一致做法是依據《合同法》第五十二條第五項,即“違反法律、行政法規的強制性規定”認定合同無效。然而究竟是哪一條強制性規定,法院只是含糊其辭地指出“《土地管理法》的相關規定”。在這一并不嚴謹的形式外衣下,法院考慮的其實是政府的規范性文件、國家的土地政策,為的是更好地確保人地關系的穩定,加強對農村土地的管理。此外,法院在無效合同的處理上也進行政策判斷。統計發現,請求返還房屋的14個案件,只有3件被支持,其余均被駁回。這種“無效認定、有效處理”的做法,與合同法精神其實是相悖的,但卻在法律規定不明確的情況下,實現了法院判決與政策的一致,兼顧了社會效果。例如王金貴與楊瑞祥房屋買賣合同糾紛案①(1010)濱港民初字第1571號民事判決書,法院在審理時指出“被告在購買房屋后對房屋形成了穩定的占有關系,返還房屋將給社會造成不穩定因素”。王桂春與于國強、劉賢秀房屋買賣合同糾紛案②(1010)麗民初字第3515號民事判決書,法院還指出“雖買售房屋行為無效,但因被告已在訴爭房屋內居住多年,原告又未能提供證據證實被告另有其他住房”,故駁回返還房屋的訴訟請求。可見法院在處理無效合同時本著化解矛盾、促進社會穩定和保護人們居住權的政策考量。

這種政策判斷的裁判思維之所以能發揮作用,正是由于它與國家治理技術是一致的。司法與政治并不是截然二分,司法始終是一個政治裝置,有其需要實現的政治目的。基層司法實際上便體現為一種權力治理術。從天津市法院指導意見中也可以看出法院裁判對政治目的的重視,對政策的高度關注。2013年《天津市高級人民法院關于為“調結構、民生、上水平”提供司法保障與服務的實施意見》強調,“面對天津加快發展的大好形勢和艱巨任務,必須進一步堅持能動司法,積極運用司法政策……為經濟運行和社會發展提供更好的保障與服務”。2013年《天津市高級人民法院關于為美麗天津建設提供司法保障與服務的實施意見》指出,“對典型的農村民事糾紛,要善于借助鄉村干部、司法協理員等多種社會力量,盡量多做調解工作,力促案結事了人和”。法院的審判指導文件可以看出,在城市不斷發展,城鎮化建設,以及國家與社會,城市與鄉村二元的背景下,基層法院是以能動的姿態進行案件審理,充分運用政策,借助鄉村干部、司法官員等多種社會力量,致力于實現天津市發展的大局,促進法律效果與社會效果的統一。

(二)國法、村規民約與農村治權

中國法治建設是在作為大傳統的國家法律秩序與作為小傳統的民間秩序沖突與合作、國家權力向鄉土社會不斷滲透、國家法律在民間社會確立合法性的過程。這一過程,“既是國家法改造民間法的過程,同時也是國家法向民間法妥協讓步的過程”[6]71。一方面,國家法與民間習慣之間缺乏種共同的觀念或文化基礎,面對民間習慣的抵抗,國家法必須對自身進行調整。另一方面,習慣法在面對國家權力、與國家法的互動過程中,也必須不斷重塑自己以保持生命力。從天津基層法院審理宅基地糾紛案件的思路中,我們可以管窺國家法與村規民約、國家法治建設與農村治權之間的互動關系。

田瑞訴被告田伶、田春、田雙汁、第三人金成房屋買賣合同糾紛案①便是村規民約調和國家法的典型案例。根據法院2007年的生效判決,原被告及其母劉玉蘭對涉案房產各占五分之一的份額。然而原告常年不在家,從未對父母盡撫養義務。因其母常年患病,沒有治療費用,且原告常年不回家,經村委會同意,三被告與劉玉蘭于2008年將五人共有的房屋轉讓給了第三人金成。原告知道后提起訴訟。法院根據《物權法》第一百零六條關于善意取得的規定認定買賣合同有效,第三人取得物權。根據《物權法》第一百零六條,構成善意取得需滿足三個條件:受讓人在受讓時為善意;以合理價格轉讓;轉讓的不動產或動產依法律規定應登記的已登記,無需登記的已交付。從第三人的陳述“房屋買賣是經過五分之四按份共有人同意”,可知道第三人明知原告不同意出讓房屋,因此其并非善意第三人。此外,本案涉訴宅基地登記于原被告父親名下,而在房屋和宅基地轉讓后并未變更登記。根據《物權法》第一百五十五條,“已經登記的宅基地使用權轉讓或者消滅的,應當及時辦理變更登記或者注銷登記。”因此,本案并不構成善意取得。

那么,法院為什么這樣判決呢?是判錯了,缺乏對該條法律的清楚認識?還是另有意圖?事實上,《物權法》第一百零六條只是法院在考量民間習慣時所選取的一件并不合適的外衣。案件中的田瑞未盡孝道,違反了農村社會基本倫理,而其母病重卻無錢治病,根據農村習慣,在這種情況下村委會可以對其家庭事務主持協調。本案最后經村委會同意,在原告未參與的情況下將原被告共有的房屋轉讓給第三人,以保障原被告的母親有錢治病。法院確認這一房屋買賣行為的效力是基于對孝道的維護,以及對村委會協調村民家庭事務的認可。而對于《物權法》有關變更登記的規定,由于農村存在大量經村委會同意轉讓房屋和宅基地而不變更登記的事實,并且這一做法在農村已經成為一項心照不宣的習慣,考慮到法律的實效,法院不得不在村規民約和國家法律之間進行協調。在滿足法律基本意志的前提下,國家法會給一些民間慣習自由存在的空間,本案則表現為法律程序對農村慣習一定程度的妥協。然而這種妥協并不是消極地讓步,而是為了更好地實現判決效果,并逐漸改進村民的法律觀念。一方面,對于集體組織內部的宅基地交換,如果過于強調變更登記作為物權變動的前提,則需要承擔更多的法律推行成本,遭遇鄉民的敵對情緒;另一方面,這種宅基地互換并不是任意的流轉,而是在法律精神的約束之下,在村委會的協調之下進行,不能違反一戶一宅原則,須為同一集體組織的成員。這種規范化的交換過程,其實已經體現了法律對農民意識和行為的影響和作用。

類似的例子如宋玉華與宋玉春、宋玉蘭繼承糾紛案②(1011)辰民初字第1783號民事判決書。法院在對遺產進行認定時指出,房屋所有權“不能僅以產權證明為準,應根據該房產的來源及使用等情況綜合確定”。本案的宅基地和房屋登記在原被告之父宋鳳林名下,然而法院并沒有依據產權證認定宅基地使用權和房屋所有權,而是考慮了農村習慣,認為戶口遷出的出嫁女以及未成年的子女對房屋不具所有權,相應地對宅基地也不具使用權。如果本案直接根據產權證將涉案房屋全部認定為遺產,那么對于長期居住于此,并對父母盡主要撫養義務的被告不公。原告已搬出該房屋,且未盡撫養義務,也未出喪葬費,將原屬于被告的份額作為遺產加以繼承,不僅有違農村關于房屋權屬認定的習慣,也違背了農村基本的正義觀。因此,法院在案件審理時用村規民約對國家法進行了一定地調和。

為了更好地深入農村社會,減少推行法律的社會成本,國家法會與村規民約進行合作。然而國家法總是要貫徹自己的意志和主張,只有在自己的基本意志和主張得到遵循的前提下,才會給民間習慣留出自由活動的空間。因此國家法與民間法的合作與妥協實際上是在二者之間劃定一條不穩定的界限,而這條界限的劃定取決于國家法與民間法的力量對比中國家法的理性算計,即國家法改造哪些習慣有利于國家意識在鄉村的滲透,而取締哪些習慣會使“法律徒成擾民之具”[6]88。

張長江與張長河排除妨害糾紛案①(1011)寧民初字第2700號民事判決書雖然不存在國家法對村規民約的改造,但法院認可該民間習慣又嚴格依據法律駁回原告訴訟請求的做法,體現國家法的強勢力量。原告張長江在被告張長河房屋后建造圍墻,被告以原告的行為侵害其宅基地使用權為由,干涉原告進行修建,原告提起排除妨害之訴。根據村委會證明的村規民約,“前后院搭界的房屋后檐是1 米,其余地界屬后排使用”,即原告張長江使用。法院也認可了這一民間習慣,但同時指出,“原告與被告均沒有提供各自宅基地使用權面積的證據,因此駁回原告的訴訟請求。法院一方面通過認可村規民約獲取“民心”,增加判決的可接受性;另一方面,嚴格按照法定程序認定事實,強調國家法對權屬的規定,用國家權力將產權意識、法律程序意識滲透到鄉民的觀念之中。

理想狀態的村規民約是村莊成員在長期互動中基于共同利益和價值形成的規則體系,是一種“水平或對等結合的秩序”[7]。而現在很多村規民約實際上是村“兩委”為了便于村莊管理而制定的地方性政策,少有“民約”的性質。如2013年天津市北辰區青光鎮韓家墅村經兩委研討,將當地的村規民約更名為《韓家墅村村民自治章程》 (下文簡稱《章程》),并明確指出,“為……完成建設社會主義新農村的偉大目標和任務,深入貫徹十八大會議精神……促進社會和諧穩定,根據國家法律、法規和政策及市、區、鎮的有關規定……制定本章程”[8]。十八大通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》 (下文簡稱《決定》)強調“推進基層治理法治化”。2014年《中共天津市委關于貫徹落實<中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定>的意見》進一步強調“把全面推進依法治市工作重點放在基層……推動法治工作力量向基層延伸覆蓋”。韓家墅村的自治章程便是對國家“推進基層治理法治化”精神的貫徹。在宅基地方面,《章程》第五十二條規定,“村民現有的宅基地嚴禁私自買賣、轉讓。需要買賣者,必須在本村村民之間進行,經村委會批準后辦理登記手續,否則不予確權”。根據我國法律規定,宅基地歸集體經濟組織所有,村民只享有使用權,因此無權買賣宅基地,但法律并不否認同一集體經濟組織的村民因買賣房屋而發生的宅基地使用權改變。然而韓家墅村章程卻明確認可“宅基地買賣”,在這里我們可以看到農村法律知識的薄弱,也可以看到農村宅基地買賣的客觀現實。但另一方面,“必須在本村村民之間進行”也反映出國家法意識在村民觀念中的滲透。并且這一條在程序上強調“經村委會批準后辦理登記手續”,可見村民們不僅自覺推行法律,還對法律規定進行細化。

村民自治是經我國《憲法》確認的一項基本制度,然而從國家法對其加以規定起,就是國家權力對其進行規范與改造的開始,這種規范和改造在十八大《決定》關于“推進基層治理法治化”的規定中表現得更為明顯。在國家法治和現代化建設過程中,鄉村社會不可能是一座孤島,村民的自治其實是國家權力干預下的自治。國家在鄉村社會重塑一個新式的精英階層,對其進行教育培訓、培養其國家意識、法律觀念,使其成為國家政權的代言人,而不僅僅是鄉村社會的代言人。這一過程中,基層法院也不可能置身事外,樹立大局意識,參透法律和國家治理精神,小心謹慎地協調國家法與政策、與村規民約的關系,是基層法官們安身立命的必要。

五、結語

天津的宅基地糾紛是在城鎮化進程加快、城鄉一體化建設、土地制度變革的社會變遷大背景下涌現的。面對糾紛背后復雜的利益沖突以及原本多樣的糾紛類型,在社會變遷和“制度斷裂”的背景下,基層法院扮演的角色已經不僅僅是落實和形成規則的獨立審判者,還是有效解決爭端的矛盾化解者。他們有效地分擔著基層社會治理、鄉村社會建設的部分職能,在國家法治和現代化建設過程中發揮著重要的作用。基層法院在審理宅基地糾紛案件時,除了適用法律規則,還應兼顧“形式理性法”之外的實質因素,重點考慮國家和地方政策,并在國家法與民間習慣法之間謀合作。一方面,由于法律規則具有形式理性固有的局限性,以及法院職能和法官角色的多重性,處在司法場域和政治權力場域交匯處的基層法院和基層法官們,必須仔細領悟國家和地方政策,謹慎運用法律方法,將形式理性包裹下的政策運用到案件審理中去,從而兼顧基層治理的大局,獲得更易被接受的裁判效果,而同時也是為了自身在法院系統中的“安全”。另一方面,國家與社會、國家法律秩序與農村習慣法秩序并存,基層法院在適用國家法時會遭遇來自農村習慣法和村民傳統觀念的阻力和反抗。基層法院必須巧妙地運用裁判智慧在國家法與村規民約之間謀合作,既確保必要時國家法對民間習慣法的妥協,穩定鄉民之心,又要用國家法對民間習慣法進行改造重塑,使鄉民們形成國家意識和法律觀念,實現基層治理的法治化。總之,在城鎮化快速進程、鄉村治理和制度變革的大背景下,基層法院在宅基地糾紛案件的審理中扮演著一個復雜的角色。他們須既懂國家法,又深諳治理術,這正是社會轉型時期基層司法的一大特色。

[1]劉守英.直面中國土地問題[M].北京:中國發展出版社, 2014.114-115.

[2]蘇號朋,宋崧.宅基地使用權糾紛的類型化研究[J].科學決策,2011,(3):32-49.

[3]蘇力.送法下鄉[M].北京:國政法大學出版社,2002.10.

[4][法]皮埃爾·布迪厄,強世功.法律的力量:邁向司法場域的社會學[J].北大法律評論,1999,(2):496-545.

[5]劉向民.中美征收制度重要問題之比較[J].中國法學, 2007,(6):33-48.

[6]強世功.法制與治理[M].北京:中國政法大學出版社,2003.

[7][日]滋賀秀三,寺田浩明.明清時期的民事審判與民間契約[M].北京:法律出版社,1998.153.

[8]hanshu集團.韓家墅村村民自治章程[EB/OL].http://www.hjsjt.cn/PubInfo.aspx?id=51,2015-03-28.

The State Policy, Village Rules and Public Legal Order——Analysis of 100 Reports of House Sites Disputes in Tianjin

XIANG Pan-Zhu1, TANG Na2

(1.Nankai University,Tianjing,300071;Z.Higher People's Court of Tianjin,Tianjin,300071)

With the accelerating of urban construction and changing of land system,house sites disputes has been emerged these years in Tianjin.Government's promoting urban construction is the external cause of these disputes,while the conflicts between public legal rules and village rules are the internal causes.In the context of social change and conflicts between legal rules and village rules,local courts do not only apply law but also try to resolve disputes,so that they can help to rule local society and accelerate urban construction.In order to settle these disputes,local courts do not only apply legal rules,but also take consideration of state policies and village rules.

house sites;legal order;policy;village rules

D902

A

2095-1140(2015)03-0005-09

(責任編輯:天下溪)

2015-03-01

教育部哲學社會科學青年基金項目“指導性案例的創制技術與適用方法研究”(12YJC820096)

向攀竹(1992-),女,瑤族,湖南辰溪人,南開大學法學碩士研究生,主要從事法律社會學研究;唐娜(1983-),女,河北唐山人,天津市高級人民法院民四庭助理審判員,法學碩士,主要從事法律社會學研究。