環境公共產品的政府責任主體地位和邊界辨析

陳曉永,張 云

(河北經貿大學 經濟研究所,河北 石家莊050061))

一、引言

公共產品,簡稱公共品,瑞典經濟學家林達爾是最早提出這一概念的學者。伴隨工業化和城市化浪潮,人類面臨嚴峻的環境危機,作為公共物品的環境資源遭到嚴重破壞。與此相隨的環境公共產品政府責任,作為一種宏觀層面的制度安排,被看作市場經濟條件下政府彌補市場失靈、履行社會職能的有效手段。政府是環境公共產品提供者的理念主要源于以下三方面原因:其一,環境權是公民的基本權力。公民環境權作為“天賦人權”具有法定性,是不可剝奪、與生俱來的基本權力。“人人有在尊嚴和幸福的優良環境里享受自由、平等和適當生活條件的基本權利。”“享有其健康和福利等要素不受侵害的環境”。[1]其二,國家跟人民的契約關系。國家行使公共管理的權利來源于人民的讓渡,國家承諾行使這些權利為人民謀福,因此,承擔環境公共物品的生產、供給責任是政府的天職,責無旁貸。其三,環境公共產品的外部性特征。空氣、水、海洋、臭氧層、地下水流域與水體資源、牧區、森林及灌溉渠道等環境公共產品由于公共的性質,物品使用中可能存在著“擁擠效應”“過度使用”、自然壟斷及信息不對稱等外部性問題,政府作為社會公共利益的代表,可以采取庇古稅①、許可證交易制度和管制等方法進行公共修正。因此,無論政府秉承何種價值理念,從公民環境權、國家存在的意義及環境外部性等諸多因素考量,實踐中對于純公共產品(燈塔、環境保護、國防、外交等)的生產與供給,都必須由政府來完成,其他群體或個體顯然無力承擔。而介于純公共產品和私人產品之間的準公共產品(也稱為公共資源),由于存在非排他性或競爭性不足、不充分,使得其在解決了某些技術性問題后,給市場化(私人供給、企業等)提供了可能。

二、環境公共產品的理論內涵

從公共經濟學觀點看,環境公共物品是一種公共資產。具有兩個基本特征:(1)消費不可分性或無競爭性(non-competitive)。如果是私人產品,一個人消費后,其他人就無法消費了。公共產品則不同,公共產品一旦提供后,任何人對該產品的消費都不影響其他消費者的利益,更不會影響社會利益。(2)消費中無排他性(non-excludability)。私人產品通過交易可輕易排斥他人消費這種產品,而公共產品的消費是集體進行的,其效用在不同消費者間是不能分割的,這種不可行性體現在或者技術上不可行,或者分割成本太高昂以至于不可接受。正是基于以上屬性,Paul A.Grout和Margaret Stevens(2003)從市場失靈需要政府干預的視角來定義環境公共產品:“公共服務是指給公眾提供具有如下特征的任何一種服務:在這些服務的提供中存在著潛在的、嚴重的市場失靈,這說明了政府干預的合理性,政府干預的方式包括生產、資助和監管。”[2]

有關政府在環境公共產品中的責任邊界、角色行為變化,大致可以用四種模型來描述。一是亞當·斯密的“守夜人”假定。主張經濟自由主義,將政府職能局限于最小范圍,僅充當“守夜人”角色。二是“干預之手”模型。薩繆爾森等西方福利經濟學家認為政府“守夜人”的職能無法維持市場經濟秩序,認為只有政府是公共產品的唯一提供者,以此糾正“市場失靈”。三是“掠奪之手”模型。該模型延續了布坎南和塔洛克等人開創的公共選擇理論,將來自個人間相互交易的收益概念移植到了政治決策領域中。認為由個體所組成的政府,也是理性的“經濟人”,政府在決策選擇時有可能會違背公眾的民意而趨向于“自利”,甚至出現政客和官僚們的“尋租”行為。四是公共池塘資源模型。埃莉諾·奧斯特羅姆(2000)研究了瑞士小型牧場及眾多小規模公共池塘案例,運用新制度經濟學原理和實證分析方法,證明了在公有化和私有化之間存在著第三種治理模式:公共物品的共享者們可通過自組織②實現自主治理,即多中心共治。由此實現國家與公民社會、政府與非政府組織、公共機構與私人機構等利益共享者之間的合作與良性互動。[3]

以上模型描述的政府職能定位雖然并不相同,但毫無疑問,政府處于核心地位,政府是真正的管理者、協調者和引導者。《世界銀行1997發展報告》結論認為:“在世界各地,政府正在成為人們注目的中心。全球經濟具有深遠意義的發展使我們再次思考政府的一些基本問題:它的作用應該是什么,它能做什么和不能做什么以及如何最好地做這些事情。”[4]

當前,世界各國政府職能都在擴張,其中一個重要方面就是擴張社會職能,加大治理環境,優化公民生存空間,但現實卻是全球生態環境問題越來越嚴重,各國民眾對面臨的環境現狀也越來越不滿。蓋洛普民意測驗2000年曾做過一項調查,結果表明:接受調查的60個國家中有55個國家的大多數人認為他們的政府在環境方面做得不夠。由此看來,政府被認為是解決環境問題責無旁貸的第一責任人,卻又面臨“政府的失效”,是一個世界性的難題。

中國正處在社會轉型期,社會轉型首先要求政府轉型。在環境公共服務領域,一方面,公共產品市場化模式逐步引入并成為資源配置的重要機制;另一方面,政府作為一種制度安排,如同市場制度一樣,同樣是內生變量,其自身的運行以及向公眾提供公共服務和公共產品同樣存在交易成本的問題,有著自身不可克服的缺陷。本文即沿著這一理論邏輯對政府在環境公共服務中的責任與邊界進行分析。

三、政府在環境公共產品供給中的責任與邊界界定

(一)政府在環境公共產品供給中的角色定位

1.財政支出責任。環境公共物品資金供給主體不外乎政府、市場及第三方三種方式。由于公權力的強大,再加上環境治理是一項投入很高、收益很慢的艱巨工程,任何單位和個人的力量都是十分有限的。因此,在環境公共服務提供過程中,政府是決定性因素。只有政府才能成為環境公共服務支出的主體角色。世界各國實踐也表明,不論是發達國家還是發展中國家,政府主導的環境公共支付都是主要的治理手段。特別是對于污染成本和社會損失難以估量的污染行為、或者污染和受害情況難以預測,通過自我救助或其他途徑難以實現的不可預見性污染等,國家財政承擔支出尤為重要。

2.制度責任。制度責任是指政府作為環境公共物品供給方所做出的制度安排和應承擔的責任。按照科斯等人的觀點,制度的作用在于規制人們之間的交換關系,減少信息成本和不確定性,把阻礙合作的因素減少到最低程度,促進個人收益與社會收益的一致性。一項制度設計能否達到預期目標,取決于制度執行的交易成本。通過交易費用概念,科斯實際上也提出了一個“制度效率”問題,即根據交易費用的高低,可以分析一個制度內部運行效率的高低,可以對不同制度(不同組織)之間的優劣做出比較。目前中國很多環境問題產生的根源在于制度的缺失或者非制度化。有數據表明,高污染企業1噸廢水的治理成本不超過兩元,偷排一天的凈收益一般都在數萬元以上,而地方環保部門罰款限額最高不能超過10萬元。極低的違法成本致使企業寧可認罰不愿治污。[5]由此可見,建立更為合理有效的政府規制和政策導向,引導和固化企業對未來的預期,約束和激勵其主動改變發展方式是政府的基本責任。

3.監管責任。監管責任是指政府對環境質量的監督、管理以及引領、整合責任。環境監管是政府的重要職責,加強環境監管是有效解決環境問題的根本手段。中國引進市場化模式之后,通過政府對其他社會組織的授權和授能,環境公共產品生產與供給呈現出主體多元化、手段多樣化等特點,但同時環境資源作為公共物品遭到嚴重破壞,公共環境利益出現減量而非增量,多年來巨額投入、運動式治理并沒有從根本上改變這種困局,陷入內卷化③困境。這其中,政府環保監管責任缺失是一大誘因。

(二)存在的局限及現實問題

1.責任主體之間:邊界模糊。中國對政府環境責任規定的依據主要體現于兩部法律中。《憲法》第26條規定:“國家保護和改善生活環境和生態環境,防治污染和其他公害。”《環境保護法》第16條規定:“地方各級人民政府,應當對本轄區的環境質量負責,采取措施改善環境質量”。很顯然,上述法律法規的內容僅是原則性框架,沒有具體的實施細則,在實踐中不具備可操作性,由此造成各級政府之間、同級政府之間以及同級政府各部門之間權限的分配及責任承擔邊界模糊,責任主體難以認定。這主要表現在:(1)中央政府與地方政府之間信息不對稱。中國的改革是在地方分權化的經濟環境中進行的。目前環境管理權由原來的中央集權逐漸向地方政府分權。環境管理權力的下放和分散,極大地改變了以往中央集權垂直控制模式下那種被動執行政策,消極執行命令,不獨立思考和行事,出了問題負不起責任的行為模式,但是同時出現了環境管理信息不對稱的問題。作為代理人的地方政府作為環保第一責任人,在環境監管中有著先天的優勢,處于主導地位,擁有大量信息,作為委托人的中央政府則擁有少量或“碎片化”信息。由于中央政府與地方政府之間存在這種信息不對稱以及雙方利益訴求的差異,地方政府就會利用其信息優勢做出不利于中央政府目標利益的決策行為,繞過中央政府的監管或變通政策來逃避環境管理責任,出現“逆向選擇”和“道德風險”等問題。此外,信息不對稱也使得中央政府難以確切知道地方環境污染事件的真實情況,增加了決策錯誤的風險成本,而決策過錯責任主體則很難界定。(2)地方政府之間的權責不明確。典型例子為流域內水環境治理。流域上下游之間是聯系十分緊密、生態關聯性很高的有機整體。但在流域的管理上,卻是按行政區域被人為地割裂開來,地方政府作為理性經濟人,都有各自的利益訴求。如京津冀共處一個生態單元,共享一地自然資源,同處一個海灤河水系,由于京津冀三地發展階段不同,“京津要生態、河北省要財政、環京津地區29個縣、266萬人口的經濟發展塌陷區要致富”。這種基于不同目標的利益訴求,往往背離區域性環境治理尤其是水流域環境治理的總體目標,進而影響區域協同發展。(3)同級政府不同部門之間的權責不明確。環境保護涉及到水、大氣、土壤等多個方面污染防治,是跨系統、跨部門、跨業務的綜合系統工程,必須明確各自的職責,但由于歷史原因及環保工作本身的復雜性,環境保護工作往往是職能交叉重復,各自為政、互相推諉。典型如水環境管理中的“九龍治水”。2007年太湖與江蘇沭陽水污染事件,2006年湖南岳陽砷污染事件,2005年松花江重大水污染事件、北江鎘污染事故、重慶綦河水污染……一樁樁觸目驚心的水污染事件,無不暴露出我國江河治理能力的低效與管理權界的模糊。這種“誰都管”“誰都管不了”“誰都不負責”的權力共享而責任泛化等問題,顯然不能達到帕累托最優,④政府失靈也就變得理所當然。

2.責任分布上:“行政”為主導。在不同國家,“政府主導”有不同的體現,這本身也是政府履行社會管理職能的重要方面。改革開放以來,中國將政府干預與市場經濟相結合,確立了政府主導型經濟發展模式,也由此造成環保領域的“政府依賴型”。主要體現在:(1)用行政權力凌駕、干預或代替立法權力,把法治手段與行政手段混在一起,把環境監管與環境行政等同起來。如地方政府為發展經濟而干預環境司法訴訟案件、環境訴訟案件中的“行政調停優先”以及環境公益訴訟制度滯后等。(2)環境污染突發事件預警應急管理方面,參與主體仍停留在政府單中心模式。發達國家提倡參與主體多元化,危機應對網絡化,合作協調區域化。日本提倡“自救、共救、公救”的理念,由包括居民、企業、NGO、NPO在內的社區和政府共同組成市民自主應急組織和企業自身應急體系。美國建立了聯邦、州整體聯動機制,并通過公民團的組織形式,提高公民的志愿者服務水平和危機防范意識。中國目前有關環境突發事件的應急處理大多采取“會戰式”的污染控制行動,主要依靠行政系統力量,市民和企業參與較少,社會應對能力薄弱,區域性預警應急體系也沒有完全建立起來。

3.責任履行上:“越位”與“缺位”并存。“越位”集中表現為在環境行政管理執法過程中,政府行政權力向社會領域的擴展和增強,政府運用行政權力進行行政干預,以權代法、以言代法,存在對立法權、司法權、公民環境權力侵蝕等問題。“缺位”意味著政府對自己的一些本源責任履行不充分或不履行。(1)政府環保投入欠賬和不足。中國環保投入長期只占GDP比重不到2%,僅達到控制污染所需投入的底線,與西方國家污染治理高峰期以及中國污染治理的實際資金需要相比,環保投入欠賬太多。中央和地方財政環保支出雖然由2000年的654億元增加到2010年的1 443億元,但在投資總額中的比重卻由27.4%下降到21.7%,這表明社會資本越來越成為環保投資的主體。(2)監管手段落后,監管體制失靈。如目前的退耕還林(還草)等環境治理工程,應急處置多,長遠治本少,忽略項目合法性、程序正當性、規劃相符性以及生態補償標準公眾接受性等因素,同時忽視農民的自主參與和民間資本介入,導致出現效率低下、重建設輕管護、邊治理邊破壞等問題,缺乏可持續性。(3)對環境群體性事件的處理往往是被動反應,應對薄弱。近年來,全國各地發生多起環保維權群體性事件,幾乎都是復制了忽視公眾參與——批準和實施項目——民眾集體抗議——項目被迫取消的博弈范式,反映了當前環境應急管理方面政府職能的“缺位”和由此帶來的負面社會影響。(4)環境執法體制不順。在執法監管中存在很多漏洞、盲區、真空地帶以及縫隙,很多監管環節形同虛設,形成弱監或虛監,難免存在特殊利益集團的“尋租”現象。

四、政府在公共環境治理中的制度安排

讓市場在資源配置中起決定性作用,對政府在公共環境治理中的制度安排提出了更高的要求。其路徑可以表述為:從直接管控(命令型)向自愿(間接型)轉變,從獨家治理到多元治理轉變,從黑色治理到綠色治理轉變,從黑箱(灰箱)治理到透明治理轉變,由此實現政府之間、政府與民眾、政府與企業之間集體利益的納什均衡,最終實現利益共享者耦合互動的帕累托最優。

(一)樹立整體政府理念,做好頂層設計,防止政策碎片化

整體政府所展現的是一種通過橫向和縱向協調的理念與行動以實現預期利益的政府治理模式。公共環境治理作為一種過程和狀態,不是中央集權,而是權利分解,本質特征是集體或聯合決策。在現行體制下,剛性的行政壁壘構成了環境公共治理的體制藩籬,環保制度存在“碎片化”⑤的問題。納入整體政府理念,有利于把頂層設計置于生態文明建設和新《環保法》即將實施的背景下進行統籌,重新取舍、安排、統合,形成合力,實現環境總體利益的協調。從當前看,首先應形成地方政府有權參與國家層面相關規劃的環境管理體制。環境公共產品的自然屬性和效用的共享性,決定了跨域規劃對流域內各利益主體利益有潛在影響,跨域規劃必須由各利益主體參與才能使其充分了解政策方向,從而調整自己的行為。但是,我國現階段自上而下的環境管理體制是中央政府提出政策方向和制定總的法律體制框架,而地方政府則負責執行。這種體制很難得到地方政府內心的認同,以致無法調動其參與環境保護的積極性。我國大氣和水污染防治地方性法規的滯后、地方配套資金的不到位,也從側面反映了地方政府作為利益主體對跨域環境治理存在主觀意愿上的不認同。因此,中央政府在制定跨域環境保護規劃時,應廣泛聽取相關地方政府的意見,將地方政府納入相關規劃制定的決策層面,確保規劃的科學性、合理性以及可操作性。

(二)加強環境治理政策工具研究,推進政府管理方式創新

我國現行的環境治理政策工具存在“國家的簡單化”的問題。中國幅員遼闊、各個地區差別也很大,環境問題具有“共同又獨特”的特性,各項具體政策都有很大的調整和改革空間,應設計更為精密化的環境政策工具。目前一些環境法律雖然提出了實體性要求,卻沒有程序性的規定與之配套,形成“空中樓閣”,下位法不依照上位法的要求制定配套性法規,往往使得法律的規定難以操作。如中央轉移支付的政策公平與政策效率問題。長江、黃河等大江大河上游、源頭地區的天然林保護和退耕還林(還草)工程對全國的生態安全至關重要,是國家財政進行生態補償的重點地區。解決這些地區發展問題時,應保證實現中央轉移支付的公平正義,設計更具制度剛性的激勵政策以避免政策失敗或政策“軟化”。

(三)促進治理主體多元化,實現功能耦合

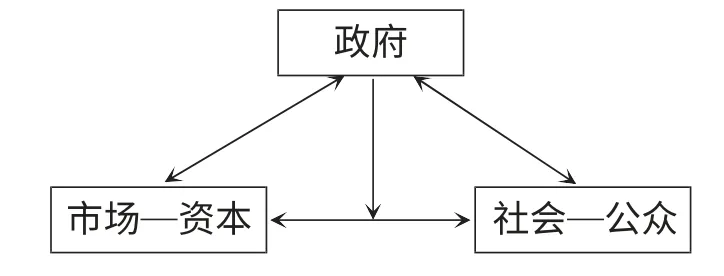

如前所述,過往對公地悲劇、反公地悲劇、囚徒困境、集體行動困境等有關環境污染外部性問題的矯正,學者們基本上按照庇古或科斯提出的解決方案,或者交給市場或者政府的國有化。但是隨著時代的變遷,傳統庇古解和科斯定理所受到的質疑變得越來越多:市場追逐自利不能解決一切問題,政府管理又往往會出現信息不對稱、效率低下等問題。奧斯特羅姆提出的公共池塘管理模型已經證明了政府和市場之外還有第三條道路,即利益相關者按照契約性原則,以公共資源為前提和以信用為基礎,自組織進行治理。這類制度安排既不需要像有些學者所主張的那種政府管制,也不需要把共同資源私有化,沿襲這一思路,還有一些學者也提出了類似的主張。戴維·漢密爾頓(2004)認為:“區域治理是一種公私部門之間伙伴關系的協作過程,盡管公私伙伴關系并不必然構成一個完整的區域治理,但正式的或非正式的公私伙伴關系是區域治理的必要組成部分。”[6]美國教育家伯頓·克拉克提出了政府權力、學術權威和市場的“三角協調模式”,成為人們普遍接受的研究高等教育結構的方法論基礎。[7]如果將此“三角理論”應用到政府公共管理領域,那么在社會大三角中,能夠與“政府——權力”形成平衡關系的,一是“市場——資本”,二是“社會——公眾”。政府和市場、社會的“三角協調模式”可以用圖1的三角結構模型來表述。

圖1 政府、市場、社會的“三角協調模式”

圖1表明:在環境公共治理中,并不是在市場和政府中選擇其一,而是市場、社會和政府三者必須結合起來才可能最有成效,這就是建立三角結構模型的核心指導思想。所謂政府的歸政府,市場的歸市場,社會的歸社會,給市場和社會以必要的自由和成長。而雪莉·阿恩斯坦(Sherry Arnstein,1969)則從強調效用最大化、市場均衡和偏好穩定的三位一體視角,提出了“公民參與階梯模型”(A Ladder of Citizen Participation model),藉此來解釋環境保護中的公民行為問題。該模型針對某種具體環保活動中的公民行為(例如環境污染中人們的行為邏輯),把公民參與的有效性由低到高依次區分為八個階梯,分別是操縱(manipulation)、治療(therapy)、信息(informing)、咨詢(consultation)、展示(placation)、合作(partnership)、授權(delegated power)、公眾控制(citizen control)[8]。

以上相關理論的實踐意義在于體現了利益相關者在社會生活中的“參與邏輯”。所謂利益相關者的“參與邏輯”,是指那些能影響組織目標的實現或被組織目標的實現所影響的個人或群體參與社會治理的過程。處于同一環境中的利益主體,各級政府、企業、社會組織、個人等均是利益相關者。作為理性人,無論是政府,還是企業和居民,均能夠判斷自己的利益目標和福利狀況,并正確地選擇能夠實現自身利益最大化的行為。當前我國一些經濟較發達區域,如長三角、京津冀地區人與資源、環境的矛盾越來越突出,普通民眾為維護自身的環境權力,圍繞垃圾填埋場或垃圾焚燒、污水處理、傳染病防治中心、油氣管道鋪設、核電廠、高速公路、高鐵及機場等帶有負外部效應的公共設施選址問題,出現了愈發自覺和普遍參與的“鄰避運動”(NIMBY,not in my backyard)⑥。典型個案有廣州居民抗議番禺垃圾焚燒廠選址事件以及惠州居民抗訴深圳垃圾填埋場的搬遷問題,表明中國公民參與區域性環境事務治理的主動性、積極性及抗爭性與日俱增。因此,政府對環境公共危機的認識應從“事件”轉變為“狀態”,化解環境公共危機的策略也應從“控制”轉變為到“協同治理”。政府應清晰界定各類社會主體的權力與責任,進一步放松管制社會組織,支持非營利組織參與區域性環境公共事務,支持公民參與領域向區域環境公共事務拓展,并完善激勵和監督機制,促進環境治理多元主體依法、高效、有序參與,逐步形成多元治理主體的協同與合作,實現功能耦合。從發展趨勢看,如何結合中國公共環境治理的實踐,構建多元化、多層次、網絡狀的環境治理組織架構,將是需要進一步研究的問題。

五、結論與展望

1.公共物品理論的現代擴展,為環境公共產品領域政府責任主體地位和邊界的劃分提供了經濟學依據。環境公共產品的提供并非都是“囚徒困境”問題,利他主義和動態博弈的存在意味著正“外部性”合作的可能性;需要通過政府與市場、社會一起采取相應的政策干預措施來實現外部性問題內部化,最終實現利益相關者之間的互動協作與功能耦合。

2.與市場化生態補償手段相比,基于政府行為主導的生態補償在計入信息成本、監管成本以及社會成本后,成本相對較高,效率往往較低。目前,國際學術界重點關注如何利用市場機制解決生態補償問題,以形成更為高效的生態建設與保育的可持續激勵機制。

3.由于我國處在轉型時期的制度并軌階段,增加了政府在環境公共產品中更好地履行職責的體制困難,迄今一些最基本的問題(例如政府作為責任主體的地位和邊界等)仍未能取得共識。現有成果多囿于環保等專題研究或林業、水資源等個案方面,相對缺少對此問題的系統研究;在生態補償機制研究方面,多著眼于一般現狀和對策分析,相對缺少對跨流域生態補償機制的深層次理論探討和有針對性的對策建議。筆者認為,今后這一領域研究的深化應從案例搜集與機制研究、生態補償市場化機制作用的基礎制度、社區參與與居民福利等方面入手。

注釋:

①由英國經濟學家庇古(Pigou,Arthur Cecil,1877-1959)最先提出。根據污染所造成的危害程度對排污者征稅,用稅收來彌補排污者生產的私人成本和社會成本之間的差距,使兩者相等。這種稅被稱為“庇古稅”。

②德國理論物理學家H.Haken從組織協同角度論述系統內部各要素之間的協同機制,認為從組織的進化形式來看,分為兩類:他組織和自組織。如果一個系統靠外部指令而形成組織,就是他組織;如果不存在外部指令,系統按照相互默契的某種規則,各盡其責而又協調地自動地形成有序結構,就是自組織。

③內卷化可以指一種現象,也可以指一種機理。美國人類學家蓋爾茨Geertz(1963)最早使用這個概念來研究爪哇的水稻農業。無論在哪一種意義上使用“內卷化”概念,其所描述的實際上都是一種非理想型的制度變革形態,一個共同體或社會一旦定型于這種機理,就會既沒有突變式的發展,也沒有漸進式的增長,陷入諾斯所說的"鎖定"狀態,進入惡性的停滯不前。

④帕累托最優(Pareto Optimality),也稱為帕累托效率(Pareto Efficiency)、帕累托改善、帕累托最佳配置。帕累托最優是指資源分配的一種理想狀態,即假定固有的一群人和可分配的資源,從一種分配狀態到另一種狀態的變化中,在沒有使任何人境況變壞的前提下,也不可能再使某些人的處境變好。換句話說,就是不可能再改善某些人的境況,而不使任何其他人受損。

⑤所謂“碎片化”現象,是指剛開始的時候某項制度非常精煉,但是隨著社會發展,出現的問題增多,出現一個問題就修補一下制度,制度越修補越多,越來越繁雜,最后這些制度之間也出現矛盾,導致解決問題的效率低下,最終制度崩潰。

⑥“別建在我家后院”(Not in my back yard),五個字母的英文簡稱NIMBY(鄰避),意指居民希望保護自身生活領域,免受具有負面效應的公共或工業設施的干擾。在中國工業化、城市化進程中,鄰避運動正成為一個潛在的沖突源。

[1]聯合國.聯合國人類環境會議宣言[R].1972.

[2]Paul A.Grout,Margaret Stevens.The Assessment:Financing and Managing Public Services[J].Oxford Review of Economic Policy,Vol.19,No.2,Sunner,2003,(2).

[3]【美】埃莉諾·奧斯特羅姆.公共事物治理之道[M].上海:三聯書店,2000.

[4]世界銀行.1997年世界發展報告:變革世界中的政府[M].北京:中國財政經濟出版社,1997.

[5]范倉海.中國轉型期水污染治理中的政府責任研究[J].中國人口·資源與環境,2011,(9):2.

[6]David K.Hamilton.Developing Regional Regimes:A Comparison of Two Metropolitan Areas[J].Journal of Urban Affairs,2004,(4).

[7]【美】伯頓·克拉克.探究的場所——現代大學的科研和研究生教育[M].杭州:浙江教育出版社,2001.

[8]Sherry Arnstein.A Ladder of Citizen Participation[J].Journal of the American Planning Association,1969,(4).